半日休暇の取り扱いについて

半日休暇の取得時間帯についてご相談させてください。

就業規則で規定している内容には、半日休暇について詳しい時間の区切りについて記載がないので、実働8時間の半分4時間を半日休暇と考えています。

ですが、就業時間が例えば10:00~19:00だとした場合、

半日休暇だと10:00~14:00もしくは15:00~19:00と考えることが多いですが、中には12:00~16:00など就業時間内で4Hを取得する方がいます。

こうなると、フレックス制のような感じになってしまうと思うのですが

規則上、半日休暇の明確な区切りがないためこのような取得でも

良しとなるという考え方でよいのでしょうか。

午前休・午後休が当たり前と思っていたのですが、調べるとそうでもないようなので質問させていただきました。

全ては会社がどう規定するか、なのかもしれませんが現状この半日休暇の取得時間を許可して良いのか迷っています。

ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2025/10/15 23:58 ID:QA-0159524

- ラオウさん

- 東京都/フードサービス(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

結論から申し上げると、会社がどのように規定・運用するかを明確に決める必要がありますが、「就業時間の中で任意の4時間を取得する」という運用は慎重にすべきです。以下、法的根拠と実務上の整理を示します。

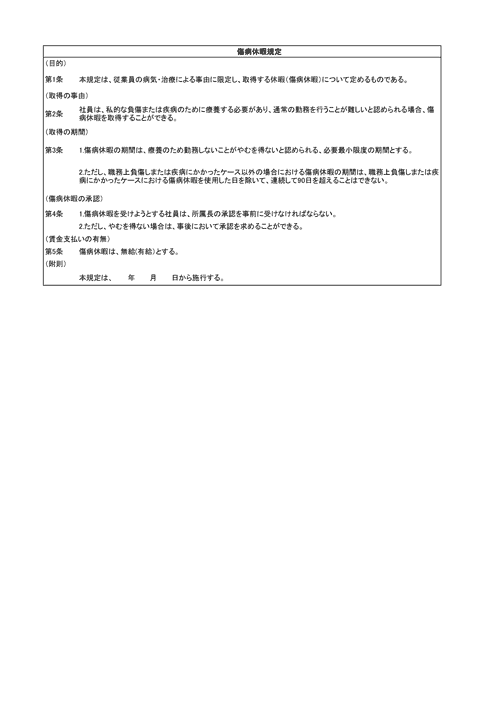

1.法令上の位置づけ

労働基準法第39条は「半日単位での付与」を明示的には定めておらず、

厚生労働省通達(平成21年5月29日基発0529001号)により、

「労使協定により半日単位の年次有給休暇を与えることができる」とされています。

【根拠】

「午前・午後等、1日の所定労働時間をおおむね等分した時間区分を単位として半日単位の年次有給休暇を与えることは差し支えない」

(基発0529001号より)

つまり、半日休暇=「1日の所定労働時間の半分」ではなく、「あらかじめ区分された時間帯での取得」を意味します。

2.「任意の4時間取得」との違い

ご相談のように「10:00〜19:00のうち12:00〜16:00を半日休暇」とする運用は、

形式上は4時間の休暇ですが、半日休暇制度というよりも「時間単位年休」に近い扱いになります。

半日休暇 → 午前(始業〜中抜け前)/午後(中抜け後〜終業)の区分

時間単位年休 → 就業時間内の任意の時間帯に取得可能(労使協定が必要)

したがって、任意4時間(例:12:00〜16:00)を認める場合は、

労使協定を締結して「時間単位年休」を導入するのが適正です。

3.会社として定めるべき事項

現状、就業規則に時間区分がないとのことですので、

半日休暇制度を明確化する条文の整備をお勧めします。

例:就業規則・規程記載例

(年次有給休暇の単位)

第○条 年次有給休暇は、1日または半日を単位として取得することができる。

2 半日休暇は、始業時から所定労働時間の中間まで、または所定労働時間の中間から終業時までのいずれかの時間帯とする。

3 半日休暇の時間区分は次のとおりとする。

(1) 午前休 10時00分〜14時00分

(2) 午後休 15時00分〜19時00分

※業務の実態に応じて開始・終了時間は調整可能です。

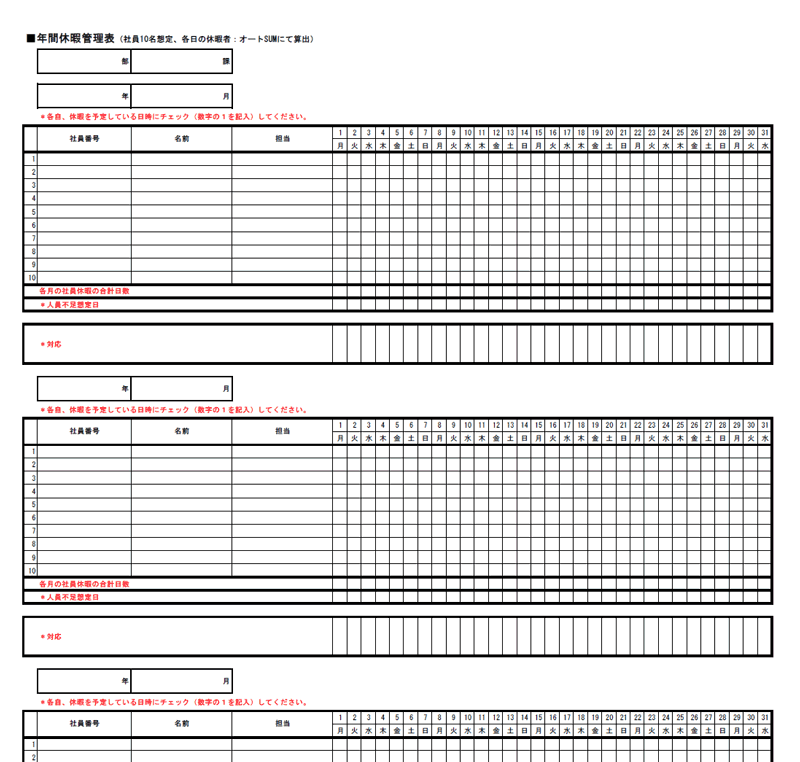

4.実務上の留意点

項目→午前・午後固定制→任意4時間制(時間単位的)

管理のしやすさ→◎(勤怠管理が容易)→×(勤怠処理が複雑)

公平性・一貫性→◎→△(時間帯による有利不利)

法的安定性→◎(通達の趣旨に沿う)→×(通達上は半日単位の範囲外)

業務管理上も、昼休憩と重なる時間帯(例:12:00〜13:00)をまたぐ取得は、

労働時間の計算上の混乱や割増賃金の算出に影響することがあります。

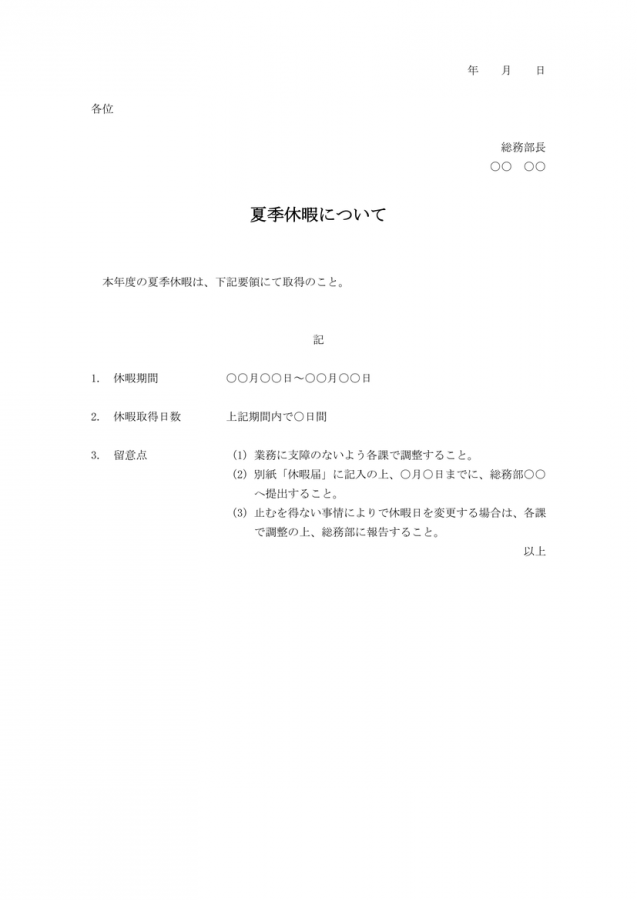

5.実務上の対応方針(推奨案)

現在の半日休暇制度は「午前・午後固定制」として規定化する。

就業時間中に任意の4時間を取得したい場合は、「時間単位年休制度」を別途導入する。

両者を明確に区別し、勤怠システムにも反映させる。

6.まとめ

(1) 半日休暇=「午前休」「午後休」といった明確な区切りが前提

(2) 任意の4時間取得は「時間単位年休」として別途協定を結ぶ必要あり

(3) 現在の就業規則に明記がない場合は、今後明文化することが望ましい

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/16 09:28 ID:QA-0159537

相談者より

ご回答ありがとうございます。

順序にそって規則の追記をしていこうと思います。

ありがとうございます。

投稿日:2025/10/16 11:00 ID:QA-0159544大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

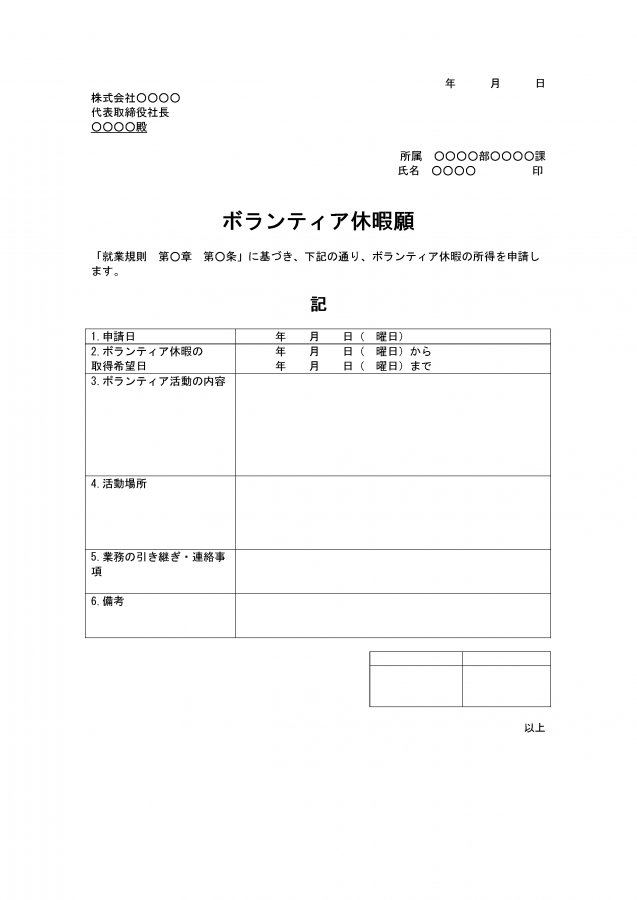

就業規則に明確な区切り(始業・終業時刻)が記載されていない場合、

従業員の方が希望する就業時間内での4時間取得を許可するかどうかは、

現状では会社側の判断に委ねられる部分が大きいです。

ただし、12:00~16:00のような取得を許可し続けると、実質的にフレックスタイム

制のような運用になり、勤怠管理上の混乱や、他の従業員との公平性の観点から問

題が生じる可能性が高いため、許可しない方向で検討し、速やかに就業規則に規定

を設けることをお勧めします。就業規則の作成に時間がかかるようであれば、

急ぎ、メール等にてルールの社内周知を行うのが、一時対策としては有効です。

投稿日:2025/10/16 09:28 ID:QA-0159538

相談者より

ご回答ありがとうございます。

とりあえずの対策も含めての回答、とても助かります。

就業規則へ明記するようにいたします。

投稿日:2025/10/16 11:03 ID:QA-0159545大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

就業規則に半日休暇の明確な定義(区切り)がなければ、12:00~16:00の4時間であっても半日に相違はなく、理論上は問題はありませんし、現状ではこの半日休暇の取得時間を不許可にする理由もありません。

ただし、労務管理上支障がでるのであれば、就業規則に時間帯を明確にして運用すればよろしいでしょう。

投稿日:2025/10/16 10:18 ID:QA-0159541

相談者より

ご回答ありがとうございます。

規則にない以上、あまり強くは言えないと感じていました。

就業規則への追記が後にはなってしまいますが、会社の規則として今後の休暇の取り扱いについて説明しようと思います。

投稿日:2025/10/16 11:06 ID:QA-0159546大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]

-

特別休暇の申請について 追記 特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]

-

忌引休暇の扱い 当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]

-

裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]

-

忌引休暇について 忌引休暇の付与にあたり、叔母の配... [2009/02/04]

-

休暇(公傷・生理)について ①公傷休暇というのは、就業規則で... [2008/02/08]

-

半日休暇の制度化について 当社は、半日休暇の規定がないので... [2005/12/06]

-

産前休暇について 従業員より、産前休暇中に有休休暇... [2020/01/10]

-

就業規則における生理休暇の定めについて 以前、労基署の方から「生理休暇に... [2007/11/20]

-

赴任休暇と年次有給休暇 当社では夏季一斉休暇を労使協定で... [2011/07/22]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント