年度途中付与の有給休暇の取得義務について

いつもお世話になっております。

弊社では1月1日に有給休暇を一斉付与しています。

年度途中入社の場合、以下のようなスケジュールでの付与となります。

2025/6 入社

2025/10 有休10日付与 (2025/4~6月入社者対象)

2026/1/1 有休一斉付与 11日付与

2027/1/1 有休一斉付与 12日付与

上記の場合の取得義務日数クリアの日数についてお伺いしたいです。

2026/9/30までに5日取得すればクリアとなりますでしょうか。

または以下のように比例按分して6.5日を2026/12/31までに取得すればよいでしょうか。

5日×(15か月÷12か月)=6.25

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/07 18:23 ID:QA-0159266

- *****さん

- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれの方法でも対応可能です。

すなわち、2026/9/30までに5日取得すれば原則通りの対応になりますので、その次の期間(2026/1/1~2026/12/31)中に別途5日取得すれば法的義務を果たす事になります。一方、按分での対応も認められています。

投稿日:2025/10/07 19:27 ID:QA-0159273

相談者より

ご回答ありがとうございました。

いずれの方法でも対応可能とのこと、大変参考になりました。

投稿日:2025/10/08 14:42 ID:QA-0159331大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

二つの方法

以下、回答いたします。

次の(1)、(2)いずれの方法をとることも可能とされています。

(1)2025年10月から2026年9月までの1年間に5日取得させ、2026年1月1日から同年12月31日までの1年間に5日取得させる。

(2)2025年10月から2026年12月までの期間(15カ月)に、この長さに応じた日数(比例按分した日数)(5日×15カ月/12カ月=6.25日)を取得させる。具体的には、労働者からの意見聴取の際に半日単位の有給取得の希望があった場合には6.5日、そうでない場合には7日を取得させる。

(御参考)「年次有給休暇の時季指定義務」(厚生労働省)

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/000350327.pdf

投稿日:2025/10/07 19:29 ID:QA-0159274

相談者より

ご回答ありがとうございます。

いずれの方法も可能とのこと、参考になりました。

投稿日:2025/10/08 15:50 ID:QA-0159333大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

いずれの方法でも可能ですが、

5日×(15か月÷12か月)=6.25につきましては、

6.5日以上ということになります。

年5日時季指定につきましては、半休以上が対象となるからです。

投稿日:2025/10/07 19:47 ID:QA-0159275

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/08 15:51 ID:QA-0159334大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

判断

いずれも年5日以上取得とカウントできるでしょう。

投稿日:2025/10/07 22:15 ID:QA-0159277

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/08 15:51 ID:QA-0159336大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論

ご提示のケースでは、「2026年1月1日に付与された年休のうち5日を、2026年12月31日までに取得」すれば取得義務を満たすことになります。

よって、比例按分(6.25日など)や2026年9月30日までという短縮計算は不要です。

2,法的根拠:年5日取得義務の対象と期間

改正労基法第39条第7項では、

「10日以上の年次有給休暇が付与された労働者について、付与日から1年間以内に5日を取得させる義務」

を会社に課しています。

つまり、「10日以上付与された日」から1年間が基準です。

この「起算点」は、実際に10日が付与された日で判断します。

3.ご質問のケース整理

項目→内容

入社日→2025年6月

初回付与→2025年10月(10日付与)※中途入社者グループ付与

次回一斉付与→2026年1月1日(11日付与)

以降→毎年1月1日一斉付与

4.取得義務の発生タイミングと判断

(1)2025年10月付与分(10日)

10日以上付与されているため、この時点で「取得義務対象者」になります。

したがって、2025年10月付与から1年以内(=2026年9月30日まで)に5日取得させれば、

この付与分に関しては法定義務を満たします。

(2)2026年1月1日付与分(11日)

2025年10月分の年休は翌年1月1日に「新年度付与」で上書きされます(実務上は繰越+新規付与)。

このため、2026年1月1日付与分を新たな基準として再カウントします。

取得義務の起算日は「2026年1月1日」、

→ 取得期限は2026年12月31日になります。

5.「二重カウント」防止の考え方

実務上、2025年10月入社者は以下のように扱います。

年月→イベント→義務対象→備考

2025/1010日付与→あり(2026/9/30までに5日)→初回義務

2026/1/1→11日付与(新年度)→新たに発生(2026/12/31までに5日)→ただし、初回付与分との重複管理を避けるため実務上は翌付与を基準にする会社が多い

厚労省のQ&Aでも、「前倒し付与(付与日繰上げ)により新たに10日以上を付与した場合は、その付与日を基準に1年以内に5日取得」で問題ないとされています。

(※厚労省「年5日の年次有給休暇の確実な取得に向けた取扱いQ&A」問6・問9参照)

6.実務対応のおすすめ

現実的には、次のように整理すると管理が簡潔で安全です。

区分→取得義務の基準日→取得期限→義務取得日数

初回(2025/10付与分)→2025/10/1付近2026/9/30→5日(ただし一斉付与へ移行するため実務上は免除可)

一斉付与後(2026/1/1)→2026/1/1→2026/12/31→5日(法定義務の対象)

したがって、

2026年1月1日付与分を基準に、2026年12月31日までに5日取得させれば法定義務を満たす。

それ以前(2025/10~2025/12)の中途付与分は、「初回管理上の便宜」として扱えば足ります。

7.比例按分(6.25日など)は不要な理由

年5日取得義務は、「付与された期間に比例」ではなく、「付与された年休に対する絶対義務(5日)」です。

したがって、

「付与日から1年間に5日」

が原則であり、入社時期や付与月数に応じて按分する制度は存在しません。

8.まとめ

質問→回答

2026/9/30までに5日取得でOK?→形式上は正しいが、2026/1/1に新たに付与されるため実務的には1/1基準に移行

比例按分(6.25日)は必要?→不要。法上は「付与日から1年以内に5日」で固定

実務上の整理→「2026/1/1付与分を基準に、2026/12/31までに5日取得」でOK

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/08 03:22 ID:QA-0159282

相談者より

ご回答ありがとうございました。

詳細にご説明いただき大変参考になりました。

投稿日:2025/10/08 15:52 ID:QA-0159337大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

以下、どちらの方法で計算しても可能とされています。

|2026/9/30までに5日取得すればクリアとなりますでしょうか。

|または以下のように比例按分して6.5日を2026/12/31までに取得すれば

|よいでしょうか。

|5日×(15か月÷12か月)=6.25

逆に上記以外の計算(算出)方法は認められていないと言えるでしょう。

投稿日:2025/10/08 09:28 ID:QA-0159295

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/08 15:52 ID:QA-0159338大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

2026年9月30日までに5日取得、2026年12月31日までに按分比例で6.5日取得のどちらであっても大丈夫です。

投稿日:2025/10/08 11:22 ID:QA-0159318

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/10/08 15:52 ID:QA-0159339大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]

-

年次有休休暇斉一付与 年次有休休暇斉一付与についてお伺... [2008/04/11]

-

入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]

-

有休付与の起算日の設定 早速ですが表題の件でのご質問です... [2015/03/20]

-

入社即時の有休付与について この度、社員には入社時即10日の... [2025/05/30]

-

有給休暇の付与について 有給休暇に関しまして、弊社では6... [2017/08/02]

-

年休の分割付与 年休の分割付与についてご教授くだ... [2012/06/08]

-

有休消化率 今さらの質問でしたら申し訳ありま... [2009/01/13]

-

有給の付与方法について 当社は有給が4月1日一斉付与とな... [2009/07/16]

-

有給休暇の分割付与について 中途入社の有給休暇付与についてお... [2022/04/09]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

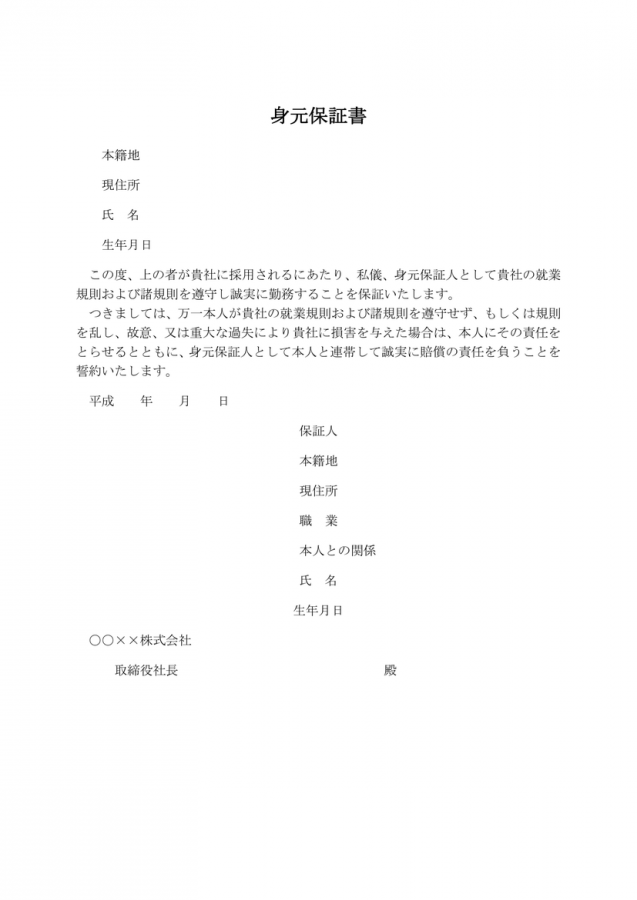

身元保証書

入社時に使用する身元保証書です。

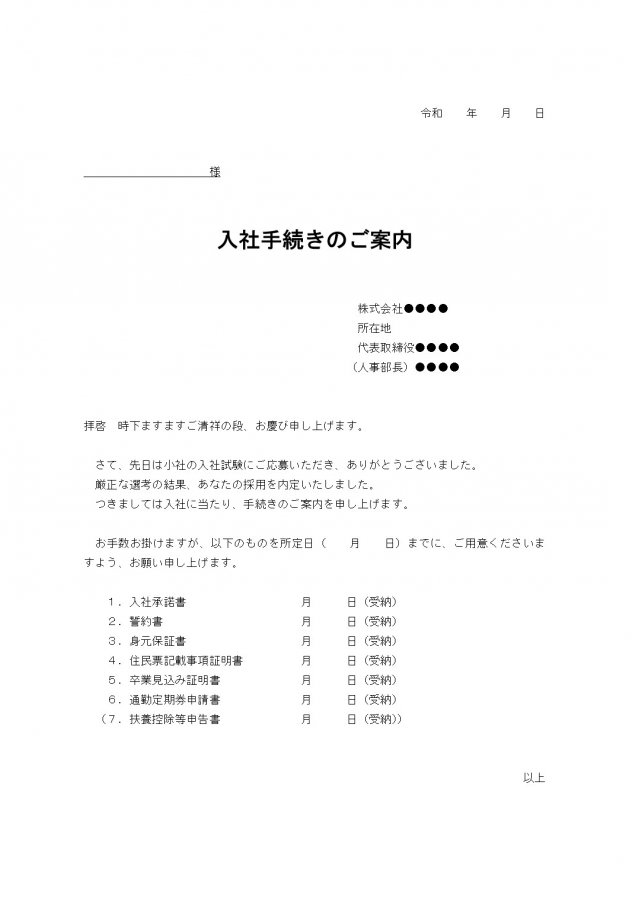

入社手続きのご案内(新卒採用者用)

新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。

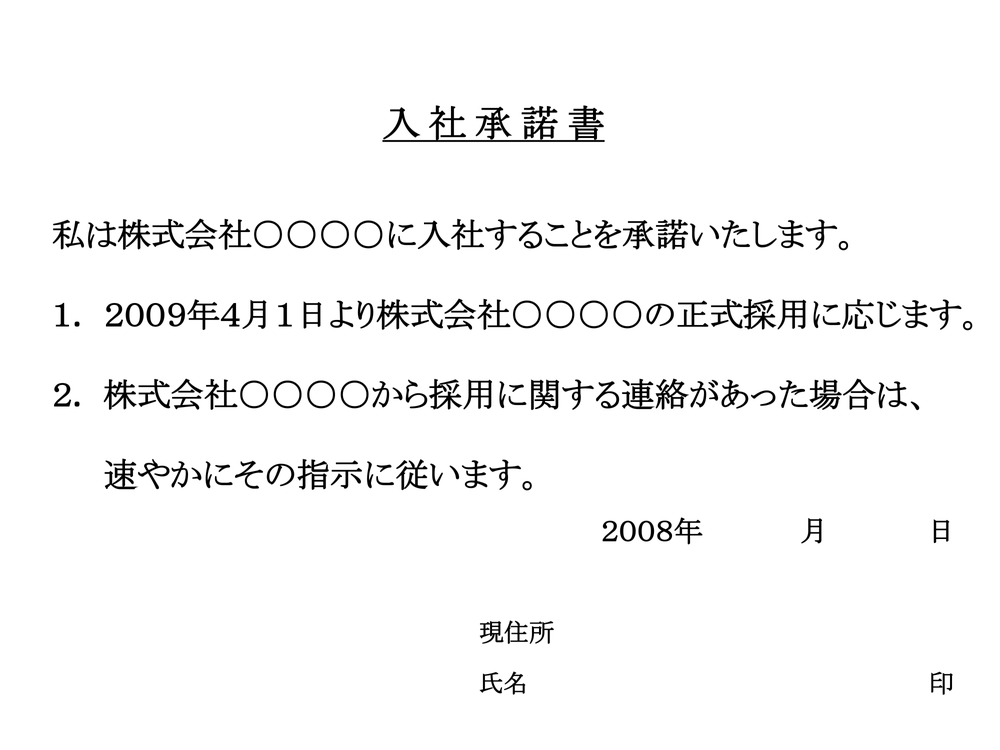

入社承諾書

入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。

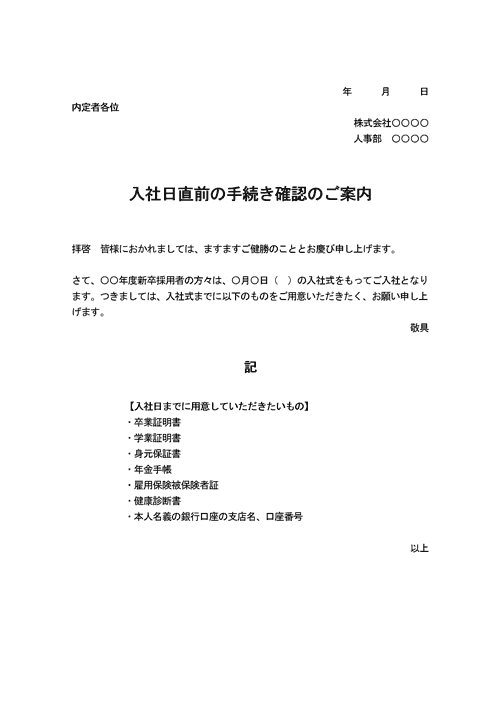

入社日直前の手続き事前確認文例

新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント