従業員の自腹購入について

下記のケースについて、問題はあるでしょうか?

1.研修時の課題としての書籍を個人負担で購入させること

研修前の事前課題、および研修当日の持参資料として、指定書籍を

各従業員の負担で購入するように指示があります。

またキンドルなどでの購入は禁止されておりあます。

これは正当な指示でしょうか?

2.業務には直接関係ない備品を個人負担で購入させること

私の入社した会社は、新入社員研修時に農業体験がります。

その際の備品(長靴など)を要因するよう指示があります。

配属後の業務には一切使用することはなく、使用するのは1日(数時間)

のみです。

これは経費として精算できないものなんでしょうか?

以上です。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/18 13:52 ID:QA-0151224

- びーさん

- 兵庫県/化学(企業規模 1001~3000人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

研修について 階層別研修等、ビデオ研修を用いたいのですが経費的に貸しビデオを利用したいと思います。質量とも揃っている施設をお教えください [2005/09/20]

-

研修中の労災について 研修予定者から質問を受けました。弊社では研修期間中は社員としてはみなしておらず、正式に配属された日を入社日としています。そのため、研修中はアルバイト的に給... [2008/07/08]

-

研修について 当社では、様々な研修を行う機会を設けています。そして、かなり口うるさい従業員がいる為、就業時間内に研修を行うようにしています。しかしながら、従業員を就業時... [2007/06/01]

-

新入社員フォローアップ研修について 当社はメーカーですが、今年春入社した社員に対してフォローアップ研修を行いたいと考えております。今まで行ってきた研修は、ビジネスマナー研修 3日間部署ローテ... [2007/11/22]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

労働者負担の作業用品などについて

ご質問の件について回答いたします。

労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項がある場合、

労基法上、労働契約の締結の際にあらかじめ明示することとされています。

また、就業規則への記載も必要となります。

なお、雇い入れ時の契約の際には、書面までは義務付けられていませんが、

トラブル防止のために、書面での明示が望ましいです。

指定書籍の購入、新入社員研修での作業用品について、

労働契約の範囲内でしたら、備品を従業員負担とすることが可能となります。

投稿日:2025/04/18 15:28 ID:QA-0151227

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

業務に利用する物品については、必ずしも、

会社が負担しなければならないものではありません。

雇入れ時に自己負担になることが明示されており、かつ、

会社の就業規則等の内に、自己負担に関する定めるがあるの

2要件を満たしている場合は、事前了承があったものとみなされる

ケースが多いです。

別の表現をしますと、自己負担することが、労働契約内容にあれば、

自己負担もあり得る話です。

まずは、労働条件通知書・就業規則を見返してみてください。

投稿日:2025/04/18 15:33 ID:QA-0151229

プロフェッショナルからの回答

(1) 指定書籍を個人負担で購入させる(しかもKindle不可)問題がある可能性あり(業務性が高いため)

(2) 農業体験用備品(1日のみ使用)を個人負担で用意させる原則会社負担が望ましい(合理性に欠ける)

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論(要点)

質問内容回答(問題の有無)

(1) 指定書籍を個人負担で購入させる(しかもKindle不可)問題がある可能性あり(業務性が高いため)

(2) 農業体験用備品(1日のみ使用)を個人負担で用意させる原則会社負担が望ましい(合理性に欠ける)

2.各ケースの詳細な検討

(1) 書籍を業務指示として「自費購入」させる件

問題となる点:

書籍の購入が会社の研修業務の一環である

そのうえで「個人で買え」と指示している

さらに「紙媒体のみ指定(Kindle禁止)」など、利用形態まで強制している

労働法上の観点:

観点 説明

労働基準法第11条「賃金は、労働の対価として全額を支払うべき」とあるため、業務遂行に必要な費用は会社が負担すべき

会社指示による費用負担会社が業務命令として書籍を使うなら、原則会社経費で購入すべき(特に指定書籍・形式を強制する場合)

実務アドバイス:

1冊程度で数百円〜数千円で済むとしても、「全員に強制・形式指定」している場合は、研修費用として会社負担すべきです。

個人所有の購入を希望する社員には、「精算不要でも可」とする柔軟対応が望ましいです。

(2)農業体験(1日のみ)の長靴などを自費購入させる件

問題となる点:

長靴などは業務上の安全確保に必要な装備

実施は1日限りであり、研修目的(教育訓練)にすぎない

買っても使用機会がない(無駄)

労働安全衛生法・労基法の観点:

観点 説明

労働安全衛生法第22条(保護具の支給)安全のために必要な保護具は会社が提供する義務がある

労働基準法第89条(就業規則)費用負担は会社が就業規則で定めない限り従業員に強要不可

実務アドバイス:

リース品や貸与(会社保有)にするか、安価な共用品を会社で一括購入する方が適切です。万が一社員に自費購入させる場合でも、「一時的貸与」「精算」などの方法を取りましょう。

3.まとめ

項目 結論 理由

書籍購入を自費で、かつ形式指定(Kindle不可)不適切の可能性研修業務に必要な費用を本人負担とすることは原則NG

農業体験用の備品(業務無関係)を個人負担で購入 望ましくない教育目的の1日使用に自腹購入を求めるのは不合理

精算はできないか?可能(かつ推奨)「業務上必要」「会社指示」なら、経費処理が妥当

4.社内対応アドバイス

項目 対策案

書籍・備品費用の扱い 「研修等に必要な物品は原則会社負担」とする社内ルール・旅費規程等の整備

例外対応 「社員が希望して個人購入した場合は、所有権は社員に帰属」など柔軟な記載を

トラブル防止労基署や外部から「従業員への過度な自己負担」として指摘されるリスクを防げます

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/18 15:44 ID:QA-0151231

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、会社から受講を指示された研修の場合ですと、会社が負担されるべきです。これに対し、任意受講の研修であれば当人負担で差し支えございません。

2につきましては、通常の長靴等であれば一般的に日常生活でも利用されているものと考えられますので経費清算は不要です。これに対し、農業用等の特殊な長靴(そういったものが有れば)しか使用出来ない場合ですと、会社側で準備されるべきといえるでしょう。

投稿日:2025/04/18 19:10 ID:QA-0151241

プロフェッショナルからの回答

対応

すべては業務の上かどうかで判断です。

研修が必須であれば、それは労働条件に明記されている必要があり、また必要資材も地震で負担することも同時に明文化が欠かせません。

また研修内容についても、業務の一環であれば、その旨を規則化しておく必要があります。

精算以前に、会社の方針を確認して下さい。

投稿日:2025/04/19 00:15 ID:QA-0151248

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

1,就業規則に、「社員研修時に使用する書籍及び備品等は、社員個々が自費で購入するものとする」といった旨の定めがあれば、それに従うことになります。

ただし、その額が問題であって、高額になれば社員の負担も大きく、不満でしかありませんので、会社が一定割合を負担する旨の定めも必要でしょう。

2,数時間の農業体験であっても、それが強制参加である場合は、その体験時間は当然労働時間となりますので、業務に使用したものとして経費精算をすべきです。

対して参加するか否かは自由、参加しなくても不利益が及ぶことはないということであれば、参加者には自費購入でお願いすることで差し支えはありません。

この場合においても、就業規則でその旨明確にしておく必要はあります。

投稿日:2025/04/19 08:16 ID:QA-0151249

プロフェッショナルからの回答

自腹購入

以下、回答させていただきます。

労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる場合には、労働条件通知書や就業規則にこのことを明記する必要があります。(労働基準法第15条、同法第89条、労働基準法施行規則第5条)

このうち就業規則については、労働契約法でも規律されており、定めている労働条件が合理的なものである必要があります(同法7条)。また、労働者の不利益に変更する場合には、この変更が、「労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである」ことが求められています(同法第10条)。

ところで、使用者は事業遂行のために労働者を自らの指揮監督のもとに置き、賃金を除き得られた利益をすべて取得します。このため、労働者が使用者の指揮命令に従って事業を遂行するために要する費用に関しては、原則として、使用者が負担すべきとの考え方があります。

本件について、就業規則の書きぶりについては種々あろうかと思いますが、上記を踏まえますと、研修に伴う費用は原則として使用者が負担するものであり、この例外として、個人負担の対象になりうるのは、研修に必要ではあるものの専ら私的な領域でいわゆる必需品として使用されることが社会的にも相当と認められるものに限られるように思われます。例えば、指定書籍であれば、いわゆる業界人として(他社に転職したとしても)所持が必須とされているものが想定されうるとも思われます。また、長靴についても、これが必須の地域(降雪地域等)の場合であればありうるようにも思われます。

一方、労働者との合意によって個人負担とすることも考えられます(労働条件通知書で明記)。但し、なぜ労働者は合意することにしたのか、自由な意思によって合意したとする合理的な理由が客観的に存在することが必要になろうかと思われます。

労働基準監督署の中にある「総合労働相談コーナー」でご相談されては如何でしょうか。

投稿日:2025/04/19 16:35 ID:QA-0151253

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

研修について 階層別研修等、ビデオ研修を用いたいのですが経費的に貸しビデオを利用したいと思います。質量とも揃っている施設をお教えください [2005/09/20]

-

研修中の労災について 研修予定者から質問を受けました。弊社では研修期間中は社員としてはみなしておらず、正式に配属された日を入社日としています。そのため、研修中はアルバイト的に給... [2008/07/08]

-

研修について 当社では、様々な研修を行う機会を設けています。そして、かなり口うるさい従業員がいる為、就業時間内に研修を行うようにしています。しかしながら、従業員を就業時... [2007/06/01]

-

新入社員フォローアップ研修について 当社はメーカーですが、今年春入社した社員に対してフォローアップ研修を行いたいと考えております。今まで行ってきた研修は、ビジネスマナー研修 3日間部署ローテ... [2007/11/22]

-

研修時の残業時間取り扱い 4月より新卒が入社し、1週間の研修があります。弊社の就業時間は10時~18時となっておりますが、新入社員研修時に研修施設にて朝9時より開始し夕食をはさんで... [2007/02/07]

-

今春入社社員(学卒)の研修期間の残業 早速ですが、現在新入社員の研修(集合研修、技術研修)を実施しています。研修期間中の時間外の取扱いについて残業扱いとなるのか否かについて確認したく問い合わせ... [2010/04/19]

-

新入社員の研修について 現在新入社員向けの研修制度を策定しています。内定者研修、新入社員研修、フォローアップ研修と考えておりますが企業様やその研修内容も多種多様です。そこで平均的... [2005/12/06]

-

研修の成果設定について 研修を企画しておりますが、最終的な研修の成果として何かしら定量・定性的計れる状態がよいかと考えているのですが、識に働きかける研修内容のため(例えば、主体的... [2009/11/24]

-

新入社員研修について 4月に入社する新入社員に対して、上司より「みんなで宿泊して共同生活を行い一つの事を成し遂げるような研修を企画しなさい」と言われました。どのような研修が良い... [2012/01/11]

-

新任監督職(主任)研修実施について 今回、新任監督職(主任)研修を企画しております。対象人数は7名で、所要時間は5時間程度と考えております。弊社では今までにこのような研修を実施したことがあり... [2011/04/07]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

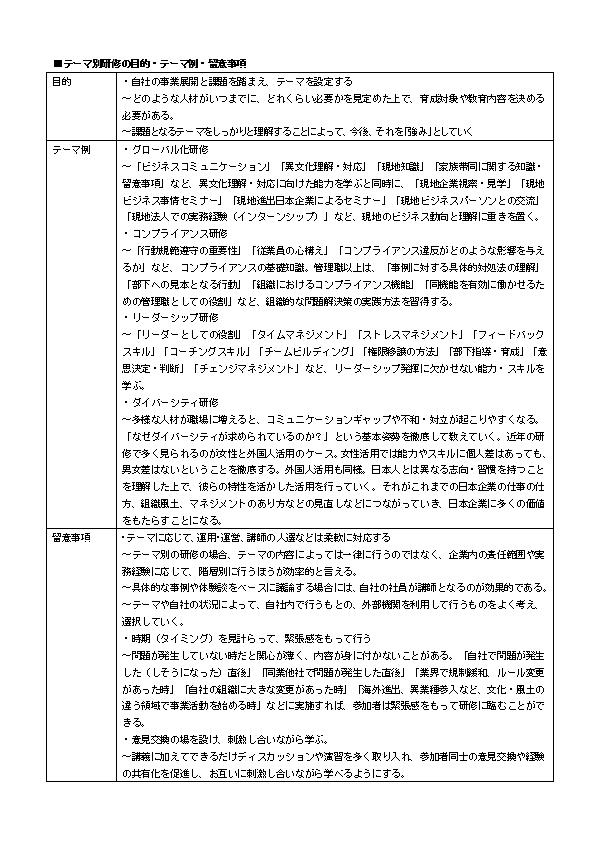

テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。

ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。

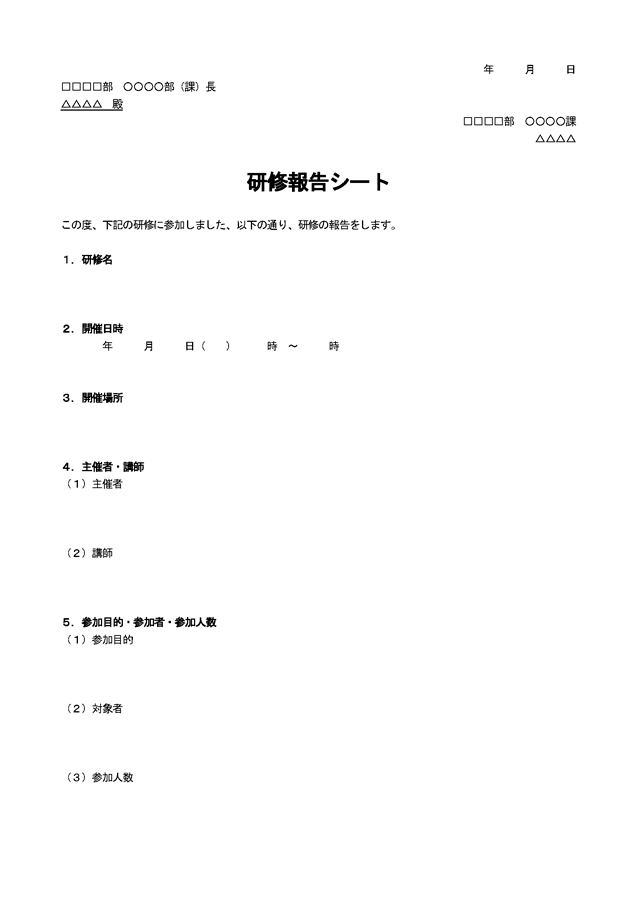

研修報告書

社内向けに、研修の内容や所感を報告するための書式です。

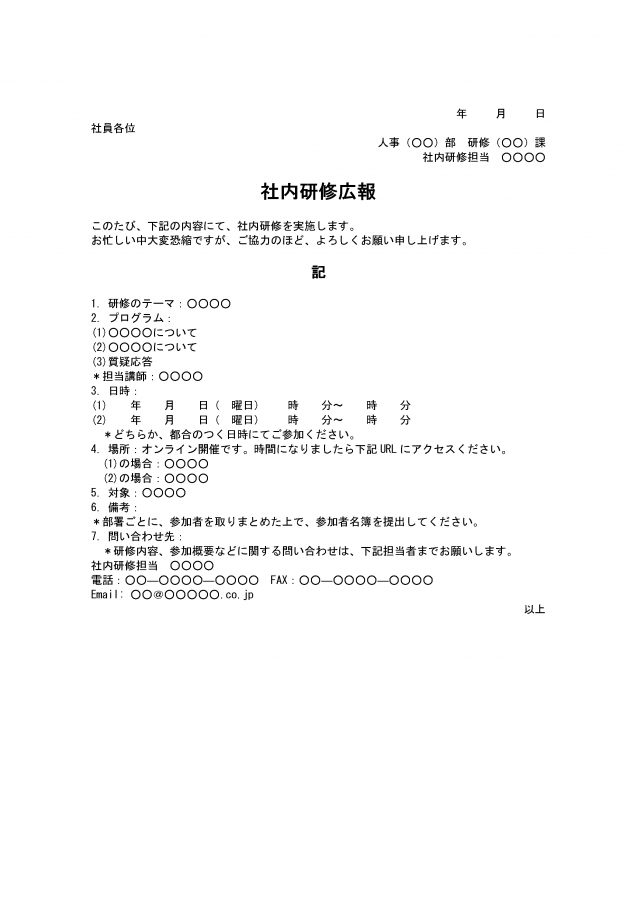

社内研修広報

社内で研修を行う際に通知するための文面例です。

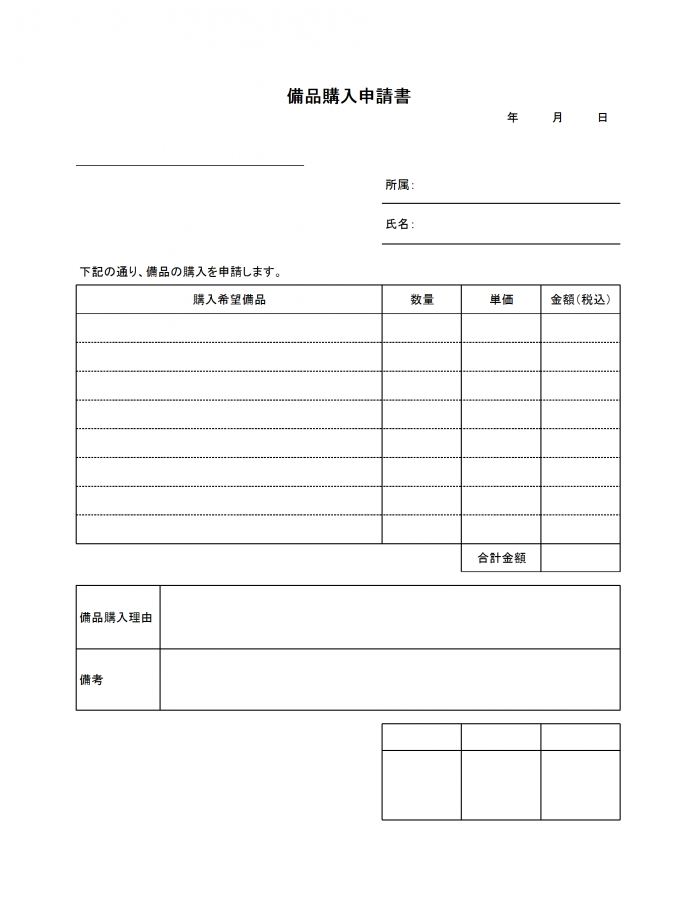

備品購入申請書

会社として備品を購入したい際に従業員から申請を受けるための書類です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント