新入社員研修

新入社員研修とは?

「新入社員研修」は、特に新卒入社者を対象とした研修を指す場合が多く、学生から社会人となった新入社員に、仕事を遂行する上で求められる知識・スキルや礼儀・ビジネスマナーなど、ビジネスパーソンとしての基礎を身に付けてもらうために実施されます。近年、企業間の競争が激化する中、新入社員には早期戦力化が期待されているため、新入社員研修の重要性はさらに大きくなっています。

新入社員研修の目的

ビジネスパーソンとして必要不可欠な事項を教える

一般的に、新入社員研修は入社後の4月に実施され、1ヵ月から3ヵ月程度の期間で行われるケースが多いようです。入社までに「内定者フォロー」や「入社前研修」を実施している場合には、その内容を受けて研修を設計するとよいでしょう。

内容としては、仕事を進めていく上で必要となる知識や技術はもちろんのこと、業務内容や企業風土・企業理念、就業規則・行動規範などの会社で過ごすために知っておくべき情報、さらにはコミュニケーションスキル、礼儀・ビジネスマナーなどのビジネスパーソンとして必要なスキルまで、幅広く教えることを目的としています。

【新入社員研修の内容(目的)】

- 会社(経営理念・業務内容)への理解を深める

- 会社の一員としての自覚を持ち、働くことへの動機を高める

- 仕事についての基礎知識、スキルを身に付ける

- ビジネスパーソンとして求められるコミュニケーションスキルを身に付ける

- ビジネスパーソンとしての常識、礼儀、ビジネスマナーを身に付ける

- 職場環境へ適応(マッチング)し、ミスマッチを防ぐ

ギャップを埋めて「早期離職」を防ぐ

なぜ企業は、新入社員研修を行うのでしょうか。新入社員が企業(組織)のことを正しく理解していないと、配属後にギャップを感じたり、職場になじめなかったりして、早期離職につながりかねないからです。統計的に見ると大卒者の3割が入社後3年以内に離職していますが、ここでも仕事内容や役割期待に関する事前の理解不足が大きく影響しています。早期離職を防ぐためにも、企業には新入社員研修のポイントを理解し、適切に実施することが求められます。

新入社員研修のあり方で、その後の成長に「差」や「違い」が生じる

入社時には基礎的な能力にあまり差のない新入社員ですが、入社後半年~1年もすると確実に「差」や「違い」が現れ始めます。配属後の上司・先輩社員との関係性(相性)や業務への向き不向きなど、要因はさまざまですが、入社時の新入社員研修の内容(カリキュラム)も、大きな影響を与える要素の一つです。

新入社員研修を通じて新入社員にマスターしてほしいのは、仕事に対する的確な理解、ビジネスパーソンとしての動機づけ、ビジネスの意味と目的の理解、主体的な行動など。組織の一員としての「当事者意識」が腹落ちしているかどうかによって、その後の成長が変わってくるからです。そういう意味でも、新入社員研修が果たす役割は非常に大きいといえます。

新入社員研修のカリキュラム

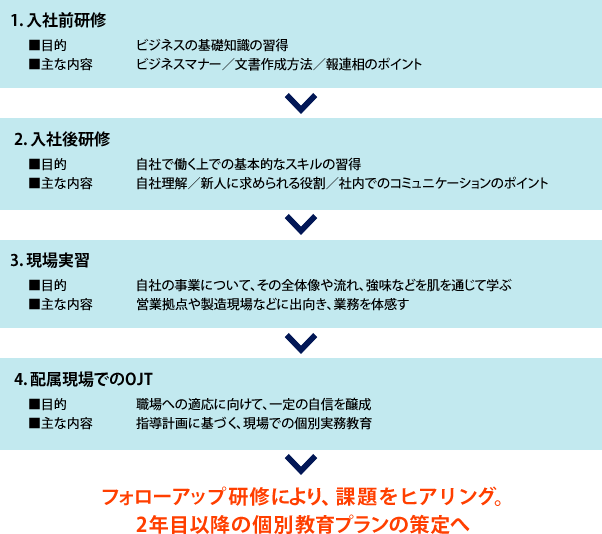

(1)新入社員教育の一連の流れ

次に、新入社員教育の実施方法について解説します。

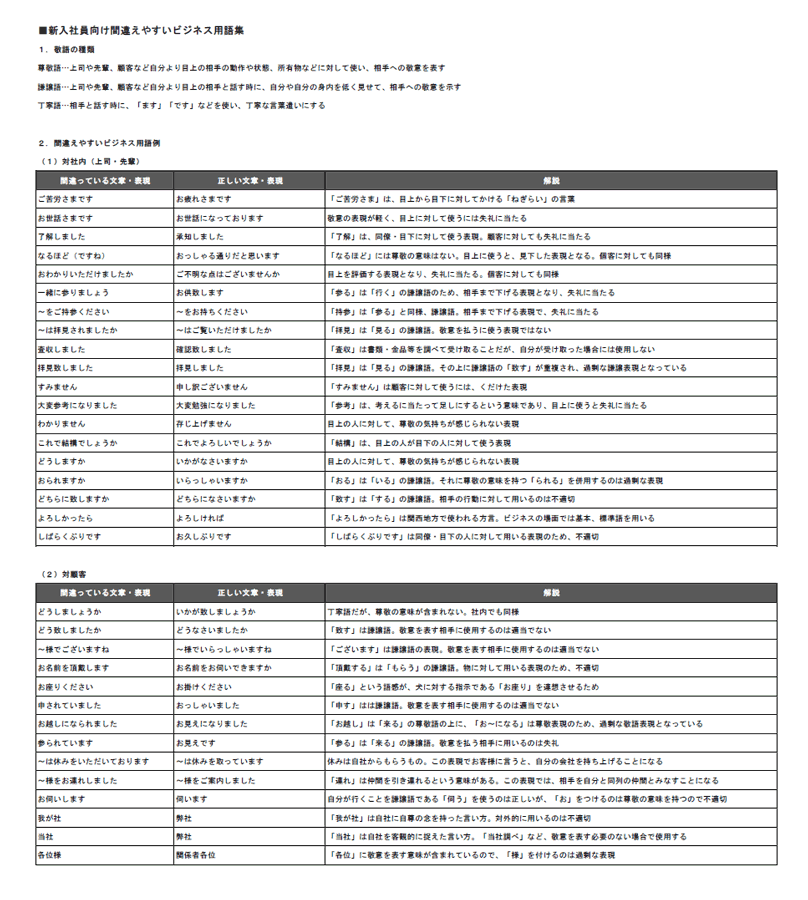

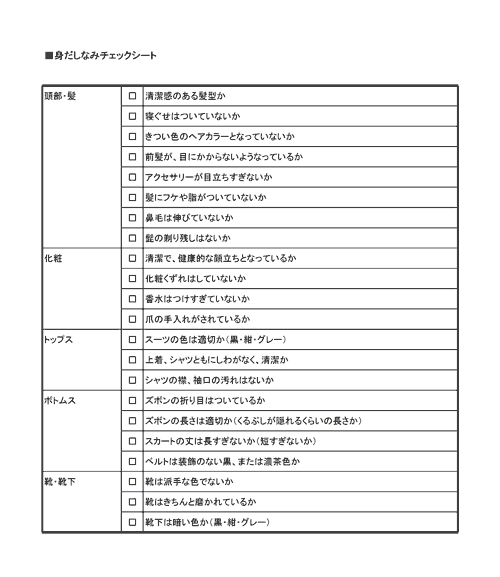

基礎実務を習得するための研修

まずは、全ての新入社員に共通して求められる知識・スキル、ビジネスマナーなど、ビジネスパーソンとしての基礎実務を習得するための研修からスタートします。形式としては「集合研修」が一般的で、盛り込むべき内容としては以下のような項目があげられます。人事・教育担当の下、専門の講師が指導を行うことが多いようです。

【基礎実務教育の項目例】

- ・ビジネスマナー

- 挨拶、礼儀作法、言葉遣い、身だしなみなどの基本マナー

- ・自社理解

- 企業理念・事業内容、社内ルール・就業規則・行動規範

- ・基礎実務のスキル

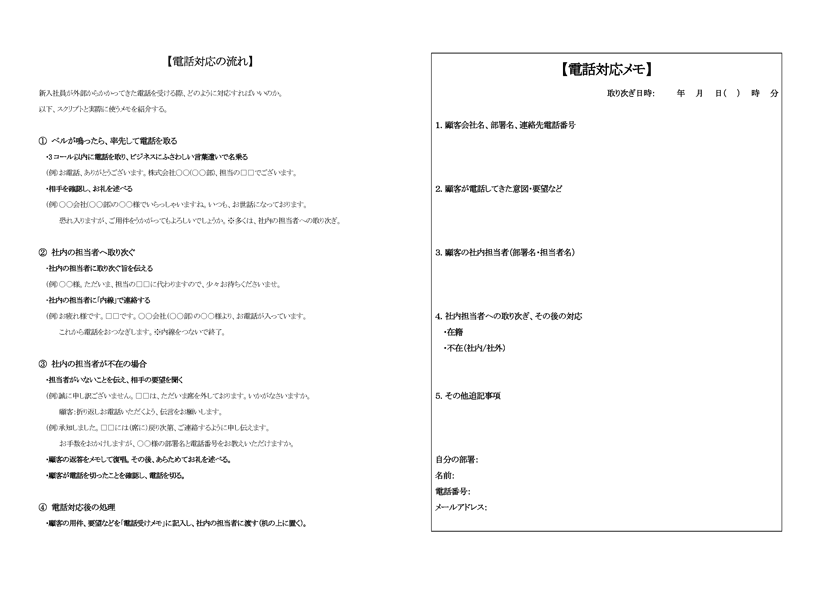

- メール、ビジネス文書、電話応対、プレゼンテーション、情報活用、PC・ITツール

- ・自分の役割

- 仕事の責任、目標設定、自己啓発

- ・職場の人間関係

- コミュニケーション

現場での実習

次が、現場での実習。ここでは研修の担当が人事・教育部門から、現場のライン部門に移ります。新入社員に社内の事業(仕事・業務・役割)を理解してもらうため、一定期間、現場で実務の研修を行うのです。人事から現場へ円滑にバトンタッチするためには、部門間の密な連携が欠かせません。メーカーでは、工場などでの実習が数ヵ月に及ぶこともあります。また、海外に展開している企業の場合、現地まで出向いて研修を行うケースも見られます。

配属現場におけるOJT

導入研修で一定のスキルや心構えを身に付けた後、新入社員は各職場へと配属(仮配属)されます。ここから、現場での個別実務教育「OJT 」(on the job training)がスタート。先輩社員やOJTトレーナーの指導の下、職場への適応に向けて、実務に対する自信を付けさせることが主な目的です。ただし、忙しい現場ではOJTが計画通りに進まないこともあります。的確な「指導計画」を立ててOJTを進めていくことが、新入社員のその後の成長にも大きく関わるため、対応をきめ細かく行う必要があります。その際、指導項目ごとに「マニュアル」を作っておくといいでしょう。先輩社員やOJTトレーナーはそれも基づいて、計画的に指導手順を考えることができます。

配属後のフォローアップ研修

現場に配属され、一定期間(3ヵ月~半年)が経過した後に行われるのが、フォローアップ研修です。まずは個人面談で、実際に仕事をしてきた感想や悩み、課題などをヒアリングします。悩みや課題などについて、同期の新入社員とディスカッションする機会を設けるのもよいでしょう。いずれの場合も重要なのは、フィードバックやアドバイスを行い、新入社員が何かしらの気づきを得られるようにすること。新入社員は、それをもとにして今後の課題や取り組むべき目標などを明確にし、新たな行動計画を作成した上で、現場に戻って実行に移すことになります。

個別教育プランの策定・フィードバック

OJTやフォローアップ研修の状況を鑑みて、人事・教育部門は2年目以降の個別教育プランを策定します。その内容は新入社員とその上司にもフィードバックし、新人の考えや現場で上司が感じていることと、かい離が起こらないよう気を付けなければなりません。このような流れを繰り返しながら、新人の長期的な育成を進めていきます。

(2)研修の種類・形式

研修の種類:OJTとOff-JT

研修には、大きく分けて「OJT」(職場内研修)と「Off-JT」(職場外研修)の2種類があります。多くの日本企業では、これまでOJTを主体に行ってきましたが、近年は仕事の専門性が高まり、求められる知識・スキルの変化も早くなっています。また、OJTでは学ぶことのできない想定外のトラブル事例なども増えているため、職場を離れて学ぶOff-JTの重要性が高まっています。

| OJT(職場内研修) | Off-JT(職場外研修) | |

|---|---|---|

| メリット |

|

|

| デメリット |

|

|

研修の形式:対話型と非対話型

研修の形式は、「対話型」と「非対話型」に二分されます。「対話型」には、講師と受講者が対面して行う「座学・講義型研修」、講師がファシリテーターとなって受講者同士が対話や体験をしながら行う「対話・体験型研修」があります。「座学・講義型研修」は講師が回答(メッセージ)を持ち、それを参加者に提供していくのに対して、「対話・体験型研修」は受講者同士で協同作業を行いながら、回答を考えることが特徴です。

一方、「非対話型」には、社内のネットワークなどを通じてテキストを提供し、パソコンやスマートフォンなどの端末で受講する「eラーニング」が代表的。受講者を集合させる時間と費用の負担を軽減し、都合のよい時間に学ぶことができるなどの理由から、導入企業が増えています。

- 【参考】

- 「OJTとOFF-JT」とは

(3)研修の内製化

自社の状況に合わせた研修が可能

近年、新入社員研修を内製化する企業が増加しています。社内でプログラムを企画・作成し、自社の社員が講師を務める、というものです。

研修を内製化することの最大のメリットは、自社の状況に合わせた教育ができること。いま企業がどのステージにあるのかなどを踏まえ、内容をオリジナルに設計することが可能です。また、前年度の反省を生かし、受講生の反応を見ながら教える内容を変えるなど、柔軟に対応できます。

研修の実施によって、講師となる社員の成長を促すことができる点も見逃せません。講師を任された社員は、改めて研修内容を学び直し、後輩に教えることで、より深い理解を得ることができます。そして、熱意のある先輩社員を講師として任命することで、「自分もあの先輩のようになりたい」というロールモデルが示され、新人の成長意欲が高まる効果もあります。その結果、「講師の社員のように、自分も後輩を育てていきたい」という気持ちを引き出すことにつながり、社内に人材育成の風土が育まれていきます。

【研修を内製化することのメリット】

- 自社に合った教育内容、メニューを設計することができる

- 状況に応じてプログラムを修正したり、変更したりすることができる

- 教育コストの削減につながる

- 講師となる社員の気づきや成長につながる

- 相互に育て合う職場風土が醸成される

- 人材育成のノウハウやメソッドが社内に蓄積される

新入社員研修の効果を測定する方法

新入社員が研修を経てどれだけ成長したのか、研修の効果を測定するには、研修直後のアンケートに加え、時間が経ってから本人だけではなく、先輩・上司など仕事でかかわる周囲の社員にヒアリングを聴く方法が効果的です。

この方法は、米国の経済学者、ドナルド・カークパトリックが1975年に提唱した研修などの効果測定方法である「カークパトリックの4段階評価法」を参考にしています。

カークパトリックの4段階評価法は、レベル1~レベル4に段階分けし、研修直後の受講者の反応に加え、研修での学び、学びが行動に活かされたかどうか、行動が組織に貢献しているかどうかを測定する方法です。

レベル1:反応

参加者の満足度を測定するもの。受講後のアンケートやヒアリングが該当する。反応で、研修内容が参加者の求めるものであったかどうかを測定し、研修内容の改善にいかすことができる。

レベル2:学習

研修での学びを評価するもの。研修後に実施するテストやレポートの作成などが該当する。目的は、学習効果を可視化すること。

レベル3:行動

参加者が学習した内容を行動に移せているかどうかを評価するもの。一定期間を経て、参加者や上司にインタビューし、仕事上の行動に変化が表れたかを測定する。

レベル4:結果

行動が組織の成果に結びついているかどうかをみる。営業成績などの目標を達成しているかどうかをみる。

研修直後の感想だけではなく、時間差での行動や結果までを追いかけることで、研修効果を可視化できます。

研修直後に新入社員にアンケート

研修を実施したあと、参加した新入社員にアンケートを行って感想を聞き、満足度を測ります。このほかに、理解度を確認するためのチェックテストを実施するのも効果的です。研修で教わったことをどのように理解しているかを確認できます。

たとえば、ビジネスマナーの基礎研修や、メールの書き方、電話応対といった基礎実務のスキル研修では、直後にアンケートを実施すれば、参加者がどの程度教わった内容を正しく理解しているかを把握できます。

時間が経ってから、実践度を新入社員にアンケート

研修内容が行動に影響を与えたかどうかは、一定期間を置いたのち、再度新入社員にアンケートを行って測定します。具体的には、研修後に目標を設定してもらい、達成度合いを自己評価してもらいます。

たとえば、配属現場のOJTで業務手順を教わったあと、実務で手順通りに正しくできているか、一人でどの程度まで業務を行えているかなどを測定します。行動の変化について自己診断してもらう際は、厚生労働省がまとめた「エンプロイアビリティチェックワークシート」の項目も参考になります。

先輩・上司にヒアリング

新入社員の行動変容と成果について、研修から一定期間を経た後、上司や先輩にヒアリングを行います。新入社員本人の自己評価と照らし合わせながら、行うとよいでしょう。同じ項目に対して、先輩や上司からはどのように見えているのかを確認できます。「できていない」というネガティブな評価だけではなく、成長した部分にも焦点を当てることが重要です。

もし、行動と成果が思うように結びついていない新入社員がいる場合は、丁寧なフォローが必要です。新入社員が社会人としての壁にぶつかっている可能性もあります。

できていない部分だけを指摘されることは、モチベーションの低下につながります。一方的に指導するのではなく、困っていることや悩みを聞き、本人に寄り添う姿勢を示しながら、育てていくことが重要です。

実施の留意点

新入社員研修を実施する際、どのような点に留意すべきでしょうか。以下、そのポイントをご紹介します。

世代に合わせた対応

新入社員研修では、世代に合わせた対応が研修の結果を左右します。どの時代においても、世代間の差は存在します。たとえば、1980年代後半から2000年代初めに生まれた「ゆとり世代」と呼ばれる世代は、真面目で熱心という評価を受ける人が多いものの、「対面コミュニケーションが苦手」「上下関係が希薄」「納得しないと動こうとしない」といった特徴が挙げられ、教育では目的意識の共有が重要とされました。

他にも、1990年代半ばから2012年代頃までに生まれた「Z世代」は、インターネットやSNSが身近な環境で思春期を過ごし、ソーシャルネイティブとも呼ばれており、多様な価値観に触れた影響で、ものごとを柔軟に受け止めることができます。一方で、他者からの評価を気にしたり、失敗を恐れたりする傾向もあります。承認欲求が強く、自己評価が下がることを恐れているため、新入社員研修では、スモールステップで確実な成功体験を積ませながら、スキルを伸ばすことが重要です。

また、IT技術の発達でオンラインコミュニケーションを当たり前と感じており、良い環境で無駄なく仕事をしたいと思う傾向が強くあります。研修でも、オンラインとオフラインを組み合わせ、移動の負担を削減するといった工夫が必要です。

一方通行な「座学」は最小限に抑える

新入社員には社会人としての経験がないので、いくら話が巧みな講師でも、長時間にわたって興味・関心を維持させることは難しいものです。また、経験したことのない状態で多くの情報を与えられても、なかなか理解できません。そのため、集合研修における「座学」は、最小限に抑えた方がいいでしょう。ただし、内容的にどうしても座学で教えなければいけないものもあります。その場合は、「視聴覚教材を使う」「質問を投げ掛けて答えさせる」「グループによるディスカッションを盛り込む」など、一方的に聞いている状態を避ける工夫が必要です。

「座学」より「実践」を通しての学びを多く設ける

新人の場合、「座学」よりも「実践」を通じた学びが有効です。具体的な方法としては、「グループディスカッション」や、「演習」「ロールプレイング」「現場実習」「課題研究」「ゲーム学習」「自主的合宿」などが挙げられます。

例えば、電話の応対や接遇のなど基本動作を習得するには、座学よりも「ロールプレイング」が適切でしょう。実際に体験し、その場でフィードバックを受けることで、新人はより実践的に理解することができます。また、人事が大まかなプログラムだけを定め、役割分担や運営を新人に任せる「自主的合宿」も効果的です。新人同士のチームビルディングに役立つことに加え、信じて任せることで、新人たちに責任感や積極性が生まれます。

新人と年齢の近い先輩社員をトレーナーに登用する

育成のポイントとなるのが、トレーナーとして新入社員と年齢の近い20代の先輩社員を登用すること。年齢が近ければ、新入社員も話しやすくなります。トレーナー一人で多くの新入社員を抱えず、グループ単位やマンツーマンなど、少人数を相手にきめ細かく対応することも重要です。講義形式の研修と違い、気軽に質問することができるので、新人の理解にもつながります。

「ディスカッション」の機会を用意する

ビジネスパーソンには、自分の意見や主張を言語化し、他者に伝えるスキルが不可欠です。こうしたスキルを身に付けるためにも、研修ではできるだけ「ディスカッション」の機会を設けることが大切です。例えば、一定の条件下で賛成派・反対派を分けて議論を進める「ディベート」。ここでは、常に自分の意見とその背景となる事項を意識させます。トレーニングを積むことによって、主張が論理的となり、説得力を持つようになります。

経営トップから現場の社員まで「全社的な体制」をつくる

新入社員の育成は、人事部や能力開発部だけが行うものではありません。成長を促すには、経営トップから現場の社員に至るまで、全面的な協力が不可欠です。大切なのは、全社的な協力体制をつくり、「新入社員を育てるのは、会社の社員全員の仕事である」という意識を持たせることです。

課題と今後の展開

「教育効果」を測定し、プログラムの見直し・手直しを行う

新入社員研修を効果的に行うには、アンケートやヒアリングなどを実施し、「教育効果」をしっかりと測定することが求められます。その結果を受けて、見直し・手直しを行うことで、プログラムをよりよいものにしていかなければなりません。

新入社員の頃からキャリアプランを描かせ、「自律型人材」の育成を目指す

近年、「自律型人材」の育成に向けて、キャリアプランを描くことの重要性が叫ばれています。変化の激しい時代、言われたことをそのまま実行する受動的な対応では、今後の成長が期待できないからです。重要なのは、一人ひとりが「自分らしく働きたい」「変革にチャレンジしたい」「自らの成長を実感したい」という確固たる意志を持ってキャリアプランを考えること。そうしたアプローチが、会社と個人の持続的な成長を実現させていきます。新入社員研修にもキャリアプランを意識したメニューを取り入れ、早期にキャリアを考える機会を与えることで、キャリアを自らの手で作り出すことのできる「自律型人材」が育ちます。

- 【参考】

- 今こそ求められる「キャリア自律」、その実現のために人事は何をすべきか? (慶應義塾大学大学院理工学研究科 特任教授 小杉俊哉さん)

- 「HRカンファレンス」レポート:変化の時代のキャリア自律と企業のキャリア形成支援 (慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 特任教授 高橋俊介さん)

オンライン新入社員研修を成功させるために

2020年の新型コロナウイルス感染症の流行により、オンライン研修への移行が加速しましたが、同時に、新入社員研修において取り組むべき課題も浮上しています。オンライン化にあたって検討すべきことを整理しました。

【オンライン研修版】新入社員研修の選び方|日本の人事部

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント