改正高年齢者雇用安定法への対応について

2013年4月1日から施行される改正高年齢者雇用安定法について、弊社では現在の継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みを経過措置を利用し、段階的にその基準の廃止を行うことに決めました。(定年退職し、再雇用します。)

その場合の就業規則の改正例で厚労省から出されているリーフレットなどでH25年4月1日からH28年3月31日までは61歳、以下3年ごとに1歳ずつ年齢が上がり、H37年4月1日以降には65歳となっていますが、例えばこのH25年4月1日からH28年3月31日に定年退職した人は61歳まで継続雇用しなければならないのか、H25年4月1日からH28年3月31日に再雇用が開始された人は61歳まで雇用しなければならないのか、どちらでしょうか。

同じく、H37年3月31日に定年退職し、H37年4月1日から再雇用した人は64歳まで雇用しなければならないのか、65歳まで雇用しなければならないのかどちらでしょうか。

お手数ですがご回答いただけますようお願いします。

投稿日:2013/02/06 14:14 ID:QA-0053173

- *****さん

- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

改正高年齢者雇用安定法

はじめのご質問は、どちらかといえば前者の考え方です。

改正高年齢者雇用安定法では、原則、希望者全員65歳までの雇用確保義務がありますが、経過措置として、H25.3.31までに労使協定を締結してあれば、再雇用者の基準を設けることができます。

しかしながら、H25.4.1~H28.3.31までの期間については、本人が希望すれば、解雇事由等に該当しない限り、61歳まで雇用する義務があります。すなわち、61歳までは、労使協定の基準は使用できませんが、62歳以降については労使協定の基準が使用でき、会社側でも選別できます。

次の質問について

65歳までの雇用について、労使協定の基準が使用できます。

ご参考までに、H37.4.1以降の定年退職であれば、労使協定の基準は使用できないことになります。

投稿日:2013/02/06 18:14 ID:QA-0053179

相談者より

ご回答ありがとうございました。

それぞれの期間は再雇用開始日ではなく、定年退職した日ということで理解しました。

投稿日:2013/02/06 19:35 ID:QA-0053181大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、法定雇用義務の期間に合わせた定年退職や再雇用開始の時期ではなく、具体的には定年退職される方の年金支給開始年齢によって決まります。

昭和28年4月2日生~昭和30年4月1日生の方ですと、満61歳から年金支給開始となりますので、この方々が60歳定年で退職される場合、つまり平成25年4月1日~平成27年3月31日に60歳に達する方につきましては61歳までの雇用継続義務となります。(※女性の場合は61歳からの年金支給となるのが5年遅くなりますが、雇用継続義務については男性と同じスケジュールになります。)

ちなみに、昭和30年4月2日生の方ですと、60歳定年退職及び再雇用開始の時期は平成27年4月1日になりますが、61歳に達する日が平成28年4月1日になりますので、その時点での法定雇用年齢に基き62歳まで雇用継続義務が生じることになります。これで62歳からの年金支給開始とも一致する事になります。

以下同様に生年月日で2年毎に年金支給開始が遅れていきますので、それに併せまして昭和36年4月2日生まれ以後の方、言い換えれば平成33年4月1日以後に60歳定年となる方は全て65歳までの雇用継続義務となります。

投稿日:2013/02/06 20:57 ID:QA-0053182

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/02/06 21:02 ID:QA-0053183大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

定年が満60歳、60歳に達した年度の末日をもって退職。その後、1年後ごとに契約を

更新するという前提のもと、回答いたします。

まず、前者の質問について。

平成25年4月1日~平成28年3月31日までの間に60歳定年退職された場合に、61歳までは

労使協定で定める基準を適用できず、雇用を継続する義務がある、という解釈になります。

要するに、61歳以降、基準が適用可能となります。

後者の質問について。

平成37年3月31日の定年退職ですので、64歳に達するまでには継続雇用が必要ですが、

64歳以降は基準が適用可能となります。

投稿日:2013/02/19 21:51 ID:QA-0053461

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/02/20 11:38 ID:QA-0053471大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]

-

定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]

-

退職届について 弊社では、定年退職し、再雇用され... [2010/10/11]

-

障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]

-

外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]

-

定年後の再雇用について お疲れ様です。当社では定年後の再... [2008/05/08]

-

再雇用者の契約打ち切りについて 弊社では、雇用延長でなく再雇用の... [2008/06/23]

-

65歳超の雇用期間について このたび66歳の方を正社員で雇用... [2017/05/26]

-

定年延長、再雇用制度 今後の展望について [2004/12/03]

-

障害者雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2005/11/02]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

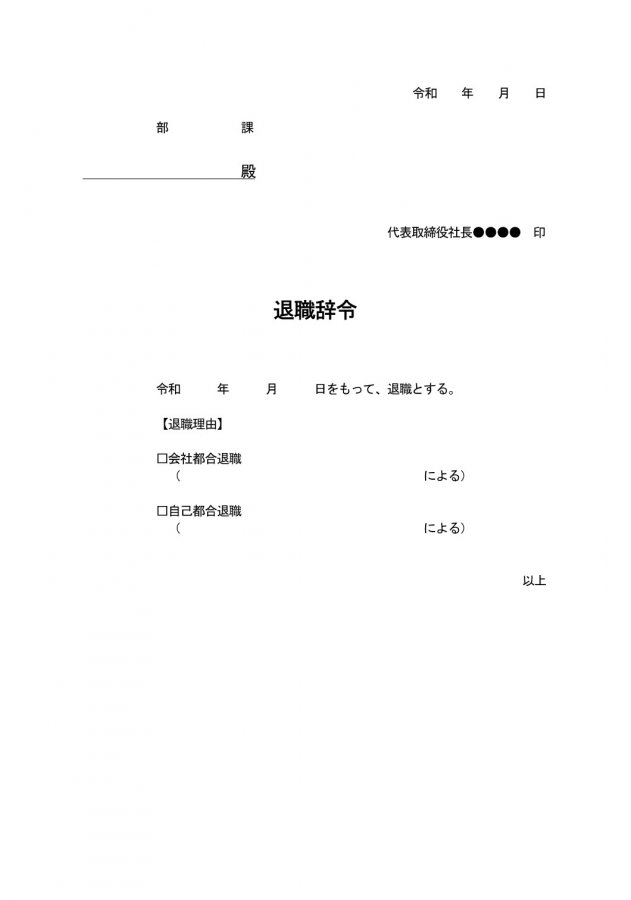

退職辞令

退職となった従業員に正式に通知を行う辞令です。定年などのケースにご利用ください。

退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

退職承諾書

退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント