労務費の適切な転嫁のための価格交渉について

公正取引委員会が2024年3月に改訂した「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に従い、業務委託契約を結ぶ全ての委託先(フリーランスを含む)に対し、発注者である当社から委託条件(単価等)の見直しや協議の希望があるかを尋ねました。

どの委託先からも値上げの要請があり、価格協議を行った結果、次年度の契約から値上げを受け入れることになりました。

これとは別に、労働者派遣契約で派遣労働者を受け入れております。従前より、派遣元から要請があれば価格協議を行っていますが、今後は要請が無くても発注者である当社から派遣元に対して契約条件の見直しや協議の希望があるかを定期的に尋ねることが必要になるのでしょうか?

投稿日:2025/10/23 14:47 ID:QA-0159829

- 1人総務さん

- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

フリーランス法について 現在フリーランスへ委託しているのですが、改めてフリーランス法に則った契約を再度契約し直さないとならないのでしょうか。 [2024/12/11]

-

社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結していませんでしたが、本年度から契約する指示がありました。どのような内容で契約することが望ましいのでしょうか [2007/05/15]

-

契約について アルバイトが1名おり、今回業績不振に伴い近々契約終了の話しをする予定でいるのですが、18年以降契約書の取り交わしが行われておりませんでした。この場合、どの... [2009/01/28]

-

アルバイトの契約 アルバイトが1名おり、今回業績不振に伴い近々契約終了の話しをする予定でいるのですが、18年以降契約書の取り交わしが行われておりませんでした。この場合、どの... [2009/01/28]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

労務費の転嫁

【御相談】

労働者派遣契約で派遣労働者を受け入れております。従前より、派遣元から要請があれば価格協議を行っていますが、今後は要請が無くても発注者である当社から派遣元に対して契約条件の見直しや協議の希望があるかを定期的に尋ねることが必要になるのでしょうか?

【回答】

このような取り組みが求められていると認識されます。

(1)例えば、パンフレット「(令和8年度)派遣元・派遣先の皆さまへ 派遣労働者の公正な待遇確保のため、派遣元・派遣先の連携・協力をお願いします」(厚生労働省)において、以下の旨が述べられています。

■「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に沿った対応をお願いします。

※ 2023年11月、構造的な賃上げを実現するため、内閣官房および公正取引委員会の連名で「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」を策定。

※ 労務費の適切な転嫁のため、発注者及び受注者がこの行動指針に沿った行為を行うことが必要。

※ 本指針に記載の12の行動指針に沿わないような行為をすることにより、公正な競争を阻害するおそれがある場合には、公正取引委員会において、独占禁止法および下請代金法に基づき厳正に対処。

(例1)受注者からの要請の有無にかかわらず、明示的に協議することなく取引価格を長年据え置くことや実質的にはスポット取引とはいえない取引であるにもかかわらず、スポット取引であることを理由に労務費の転嫁について明示的に協議することなく取引価格を据え置くこと。

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/001547832.pdf

(2)「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針 ~取引適正化・価格転嫁促進に向けて~」(令和5年11月29日 内閣官房 公正取引委員会)では、上記の12の行動指針が記載されています。その一つとして、以下のものがあります。

★発注者としての行動2

受注者から労務費の上昇分に係る取引価格の引上げを求められていなくても、業界の慣行に応じて1年に1回や半年に1回など定期的に労務費の転嫁について発注者から協議の場を設けること。

https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/romuhitenka.html

投稿日:2025/10/23 21:17 ID:QA-0159844

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/30 09:59 ID:QA-0160071大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

結論から申し上げると、派遣契約については、業務委託契約と異なり「発注者(派遣先)」から一方的に定期的な協議機会を設ける義務までは課されていません。

ただし、今後の公正取引委員会・厚生労働省の方針や実務慣行を踏まえると、自主的な確認・対話を行うことが望ましいといえます。以下で詳しくご説明申し上げます。

1.背景:「労務費の適切な転嫁のための価格交渉指針」(2024年3月改訂)

公正取引委員会の指針(正式名称:「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」令和6年3月29日改訂)では、

主に 「業務委託取引」や「下請取引」 において、受託者や下請事業者が負担する人件費上昇分を発注者側が適切に価格に反映させるよう求めています。

【目的】

労務費(人件費等)の上昇分を価格に適切に転嫁することが、健全な取引関係・適正な労務管理の前提である。

【求められる行動例】

・発注者が一方的に価格据置きを通告しないこと

・定期的な協議機会を設けること

・交渉を拒否・打ち切りしないこと

・契約書面の交付、協議結果の文書化 など

このため、御社が業務委託契約(含むフリーランス)に対して定期的に協議の意思確認を行った対応は、まさに指針に沿った適正対応です。

2.派遣契約における位置づけ

派遣契約(労働者派遣法に基づく)は、形式上「業務委託」ではなく、労働者派遣法第26条以下の「役務提供契約」です。

労働者派遣法上も、派遣先と派遣元の間で「派遣料金」等について協議すること自体は認められますが、

指針が直接対象とする「業務委託・下請取引」には該当しない

派遣元・派遣先の契約は法令上、派遣元が労働者に支払う賃金の上昇を踏まえて交渉することが想定されている

という点が異なります。

したがって、

「派遣元から要請があれば誠実に協議に応じる」姿勢を持つことが求められるが、派遣先から定期的に協議の希望有無を確認する義務まではない

と整理できます。

3.ただし「望ましい対応」としての自主的な協議

他方で、政府の「価格転嫁円滑化施策」や、2024年以降の「パートナーシップ構築宣言」等では、

派遣契約も含めた広義の取引関係全般で、労務費上昇分の価格転嫁に理解・協力することが推奨されています。

したがって、以下のような対応は「好ましい取引姿勢」として評価されます。

項目→対応の推奨度

派遣元からの要請に誠実に応じる→ 必須(法令・指針ともに要請)

派遣元への一方的な価格据置き通知を行わない→ 必須

年1回程度、派遣料金見直し・協議の意向を確認する→ 望ましい(努力義務的対応)

協議結果を文書に残す→ 推奨(紛争防止・説明責任上有効)

4.まとめ(実務対応指針)

観点→業務委託契約→労働者派遣契約

公取委指針の対象→〇(直接対象)→△(直接対象外)

協議の定期確認義務→あり(努力義務的)→なし(要請時対応で可)

値上げ要請への対応→誠実協議義務あり→誠実協議義務あり(派遣法上も)

今後の望ましい運用→年1回程度、相手方の意向確認を行い、文書記録を残す→要請がなくとも年1回程度、確認を行うのが望ましい(推奨レベル)

5.実務的コメント(社労士としての運用例)

社労士顧問先でも、以下のような対応を取る企業が増えています。

年1回(通常は10月~翌3月の期初前)に

「派遣料金・委託単価等の見直しに関する意向確認書(アンケート形式)」を全取引先に送付。

派遣元から回答がない場合は「現状維持」とみなす運用。

協議の有無・結果を記録(Excel管理など)しておくことで、監査・下請Gメン調査・パートナーシップ宣言フォロー時に説明可能。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/23 21:54 ID:QA-0159847

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/30 10:00 ID:QA-0160072大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

労働者派遣契約については、発注者(派遣先)から派遣元に対して、

必ずしも定期的に契約条件の見直しや協議の希望を確認する義務までは

ありません。

労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針は、いわゆる、労務費の

価格転嫁円滑化政策の一環であり、企業間取引において下請法の対象とならない

フリーランス・業務委託なども含め、労務費上昇を価格に反映させる環境を

整えることを目的としています。つまり、派遣契約には直接及びません。

但し、派遣料金の設定にあたっても、派遣労働者の賃金上昇分を適切に反映

させるよう、派遣先・派遣元双方が協議を行うことが望ましいとはされています

ので、要請があったときに応じるだけでなく、一定の積極的対応は望ましい対応

です。

投稿日:2025/10/24 07:40 ID:QA-0159855

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/30 10:00 ID:QA-0160073大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

日本の人事部をご利用くださりありがとうございます。

「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」において、例えば労働者派遣契約の場合、派遣先は派遣元に対し定期的な協議の場を設けること、とされていますが、定期的な協議が派遣先の法的義務として明記されているわけではありませんので、定期的な聞き取りをしないことによって、直ちに法令違反となるわけではありません。

一方で12の行動指針のうち「発注者側からの定期的な協議の実施」によると、派遣元から派遣料金の値上げを求められていなくとも、派遣先は派遣元に対して定期的な協議の場を設けなければならず、指針に反して派遣料を長年にわたって据え置いた場合に、独占禁止法上の優越的地位の濫用または下請代金法上の買いたたきに該当するリスクがあります。

以上宜しくお願いします。

投稿日:2025/10/24 09:58 ID:QA-0159858

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/30 10:00 ID:QA-0160074大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

対応

派遣会社から希望がないのに、わざわざ確認する義務まではかかれていませんので、対応は不要でしょう。

要望が寄せられたら、ただちに検討できるようにしておけば良いと思います。

投稿日:2025/10/24 11:40 ID:QA-0159867

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/30 10:00 ID:QA-0160075大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者派遣契約の場合に関しましても、派遣労働者の公正な待遇確保の為に当該指針に沿った対応をされる事が求められています。

従いまして、業務委託契約の場合と同様の措置を採られるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/10/24 19:30 ID:QA-0159898

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/10/30 10:01 ID:QA-0160076大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

フリーランス法について 現在フリーランスへ委託しているのですが、改めてフリーランス法に則った契約を再度契約し直さないとならないのでしょうか。 [2024/12/11]

-

社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結していませんでしたが、本年度から契約する指示がありました。どのような内容で契約することが望ましいのでしょうか [2007/05/15]

-

契約について アルバイトが1名おり、今回業績不振に伴い近々契約終了の話しをする予定でいるのですが、18年以降契約書の取り交わしが行われておりませんでした。この場合、どの... [2009/01/28]

-

アルバイトの契約 アルバイトが1名おり、今回業績不振に伴い近々契約終了の話しをする予定でいるのですが、18年以降契約書の取り交わしが行われておりませんでした。この場合、どの... [2009/01/28]

-

労働者派遣契約にて定めるべき事項について 労働者派遣契約においては、有償であるか、無償であるかは問われないのでしょうか。労働者派遣法26条にて契約時に定めるべき事項が10項目挙げられていますが、そ... [2010/07/12]

-

業務委託契約について ご質問させて頂きます。業務委託契約を締結予定だったのですが、両社の契約の確認中に委託予定の業務がなくなってしまいました。契約がされてない状態で業務は、1ヶ... [2009/08/10]

-

無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定めが有る者の無期雇用の申し出ができることになりますが、採用日と契約期間が以下のような場合は、どの時点で無期雇用の申し込みがで... [2017/05/27]

-

紹介予定派遣について 今まで1年間派遣契約を継続した方を契約期間満了により契約終了し、引き続き紹介予定派遣契約することは、何か違法行為となるのでしょうか。お手数ですが教えてください。 [2009/09/10]

-

派遣社員を契約社員として雇用したい 派遣社員本人の弊社での派遣契約期間は7月20日までとなっています。契約期間満了を待って、契約社員として雇用することは以下の条件の下で可能でしょうか?またそ... [2007/06/22]

-

一年契約で半年毎賃金違う場合の契約書 基礎的な質問で恐縮です。一年間契約したい契約社員がいます。人員配置の関係で半年後には賃金が下がります。(本人には説明済み)その場合、①一枚の契約書で2条件... [2009/01/22]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

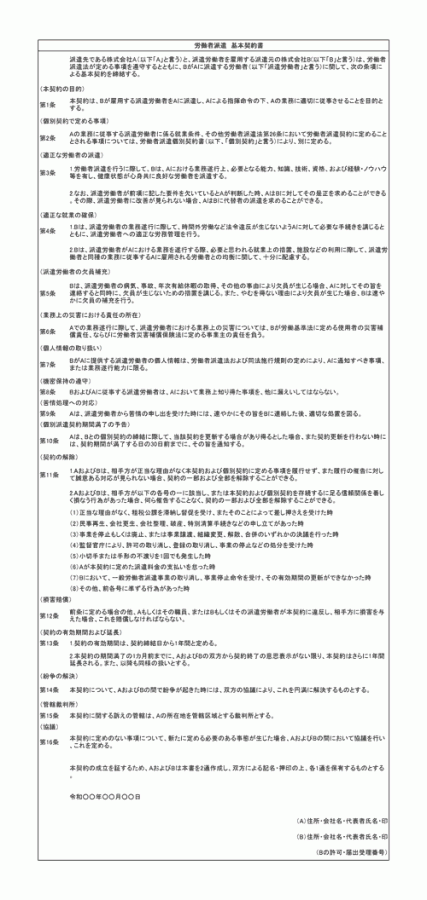

労働者派遣基本契約書

労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント