休職に関する規程文言の解釈について

当社は就業規則で「社員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は休職を命じることがある。」と記載し休職事由を各号で定めています。

「命じることがある」という文言は、会社が必要と判断した場合に休職命令を出すことができ、命令するかどうかは会社の裁量であると解釈しています。そのため社員が休職事由の各号の状態になっており休職を申し出ても、会社側の判断で休職を命じないことも可能であると思っているのですが、この認識は誤りでしょうか。

投稿日:2025/10/01 11:29 ID:QA-0158947

- 人事部ビギナーさん

- 東京都/通信(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1. 文言上の意味

「命じることがある」という表現は、会社に休職命令権限があるが必ず命じる義務まではない、という意味合いになります。

つまり「命じなければならない」(義務)ではなく、「命じることができる」(裁量)という表現です。

2. 実務・法的な考え方

ただし、完全に会社の自由裁量とまでは言えません。

なぜなら、休職規定は労働契約の一部として労使間で合意した労働条件であり、その運用には以下の制約があります。

(1) 裁量の限界(合理性の要請)

会社が「命じることがある」と定めていても、実際に休職を希望する社員が休職事由に該当している場合、合理的な理由なく休職命令を拒否することは権利濫用と評価され得る。

例:心身の不調で就労できない状態なのに「業務が忙しいから休職させない」という判断はリスクが高い。

(2) 労基法上の安全配慮義務

就労継続が困難な健康状態の社員を無理に働かせると、労基法5条(強制労働禁止)、安全配慮義務違反に該当する可能性がある。

特にメンタル不調の場合、休職させない判断が後に会社の責任追及につながる危険があります。

(3) 実務慣行

多くの企業は「休職事由に該当したら原則休職命令を出す」という運用。

「命じることがある」という表現を使っても、実務上は裁量を狭く解釈して、特段の事情がない限り休職を認めるのが安全運用です。

3. まとめ(ご認識の修正ポイント)

「命じることがある」=会社が権限を持つ → 文言上は正しい理解。

しかし「休職事由に当てはまっていても、会社が自由に休職を拒否できる」というのは誤り。

拒否できるのは、例えば「欠勤が短期的でまだ休職命令の要件に達していない」「治療の必要性が医学的に否定される」など、合理的な理由がある場合に限られる。

4.結論

ご認識の「会社の裁量で休職を命じないことも可能」という部分は、形式的には誤りです。

実際には、休職事由に該当すれば「原則休職命令を出す義務がある」と解釈すべきで、拒否できるのは合理的理由がある例外的な場合のみです。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/01 12:15 ID:QA-0158956

相談者より

大変勉強になりました。ご回答をありがとうございました。

投稿日:2025/10/01 13:08 ID:QA-0158965大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

判断

文言上その通り会社解釈すれば、休職を認めないことは可能といえます。

一方で、科学的根拠に基づく各号への証拠がそれっていても、それを拒否すれば、会社が安全配慮義務を怠ったという責任が生じる可能性があります。

自由に会社が決めて良いという意味では無く、一般的な記述なので、特段問題はないでしょうが、特に医療的な判断において医師以外の素人が軽く考えることは非常に危険です。

非科学的な経営者の思い込みだったり、恣意的判断がされないというのが大前提となります。

投稿日:2025/10/01 13:17 ID:QA-0158969

相談者より

ご回答をありがとうございました。

投稿日:2025/10/01 13:57 ID:QA-0158977大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

就業規則で「命じることがある」と規定している場合、会社に休職命令を発令

するかどうかの裁量があると解釈するのが一般的であり、社員からの休職の

申し出があったとしても、会社側の判断で休職を命じないという選択肢は

可能です。

但し、会社側に休職命令の裁量権があったとしても、一方で、社員が休職事由

に該当する状態にある場合、会社には安全配慮義務がありますので、命じない

という判断は、当該社員が業務を遂行可能であることを客観的・合理的に確認

した上での判断である必要があります。

単に、会社に裁量があるからという理由だけで安易に申し出を拒否すると、

後々の法的トラブルにつながるリスクがあるため、医師の意見を踏まえた慎重な

対応が必要です。

投稿日:2025/10/01 13:22 ID:QA-0158971

相談者より

ご回答をありがとうございました。

投稿日:2025/10/01 13:58 ID:QA-0158978大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「命じることがある」という文言であれば、当然ながら「命じない場合もある」ものと解されます。

従いまして、ご認識の通りですが、休職を拒否された事で当人の健康悪化を招く等のリスクも生じますので、安全配慮義務の観点からも医師の診断書や産業医の意見等に基づき客観的かつ慎重に判断される事が必要といえます。

投稿日:2025/10/01 19:30 ID:QA-0158994

相談者より

ご回答をありがとうございました

投稿日:2025/10/02 09:30 ID:QA-0159012大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

文意

以下、回答いたします。(就業規則の詳細がわからないこともあり的外れとなっておりましたらご容赦ください。)

(1)「社員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は休職を命じることがある」と記載されているとのことです。

(2)これについては、「社員が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は休職を命じるものとする」とすることも考えられます。なぜ、そうなっていないのか。傷病休職が典型的であると思われますが、休職には「解雇」猶予という意味合いがあり、会社が一方的に命令することにより「解雇」「自然退職」へとつながっていくことについて「慎重である」「抑制的である」という姿勢が、上記(1)の表現をもたらしたのではないかと思われます。

(3)そうであるならば、「社員が休職事由の各号の状態になっており休職を申し出た」場合には、可能な限り、当該社員の意向を尊重することとしても差し支えないように思われます。

投稿日:2025/10/02 07:10 ID:QA-0159001

相談者より

ご回答をありがとうございました

投稿日:2025/10/02 09:30 ID:QA-0159013大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

あくまで、「命じることがある」であって義務ではないですから、命じる・命じないはその時々の状況、社員の体調等をよく観察・把握したうえで、慎重に判断すればよろしいでしょう。

投稿日:2025/10/02 08:13 ID:QA-0159004

相談者より

ご回答をありがとうございました

投稿日:2025/10/02 09:31 ID:QA-0159015大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

監督署への届出 「休職規程」 早速ですが、「休職規程」を作成し... [2008/01/05]

-

休職期間について 就業規則の休職期間についてお伺い... [2012/04/09]

-

休職者に貸与している会社の備品 休職者に貸与しているPCは休職中... [2009/01/29]

-

休職の取扱い方について 適応障害を発症した社員がおり医師... [2024/07/26]

-

入社1ヶ月で休職希望。就業規則では認められていない場合は? とある従業員が入社1ヶ月で適応障... [2024/09/09]

-

休職開始日の決め方 休職の開始日の決め方についてお伺... [2024/01/18]

-

休職期間の適用について 病気で休職している社員がおります... [2023/02/03]

-

休職期間の考え方について 休職期間の考え方について教えてく... [2017/03/30]

-

休職制度について 弊社では、現在、休職制度がありま... [2009/12/15]

-

休職期間の下限 当社では、休職できる期間の上限は... [2017/12/06]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

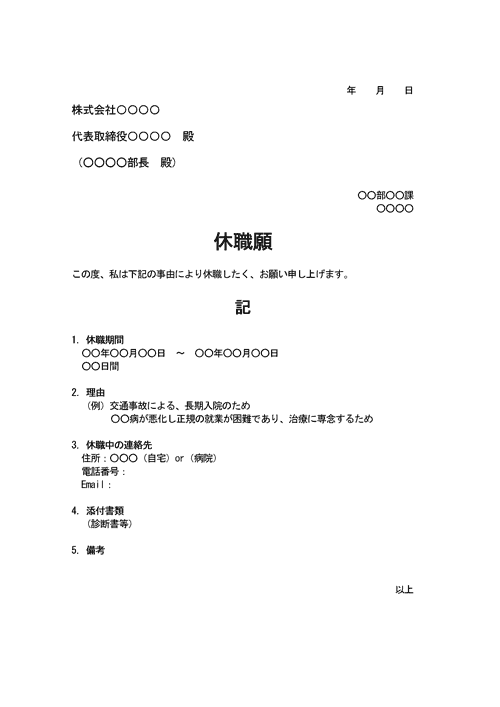

休職願

休職制度を利用する際に従業員が提出する届出のテンプレートです。

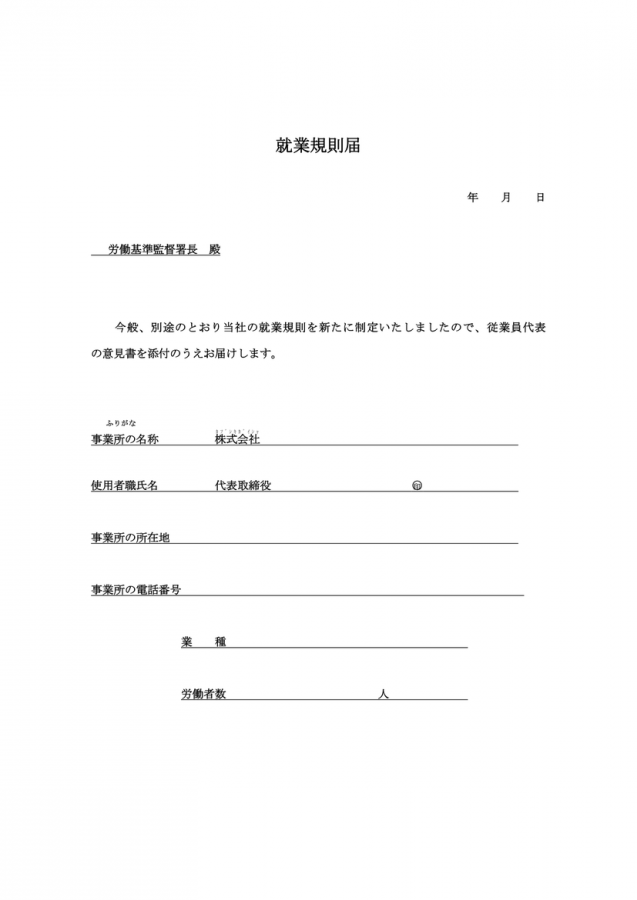

就業規則届

労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。

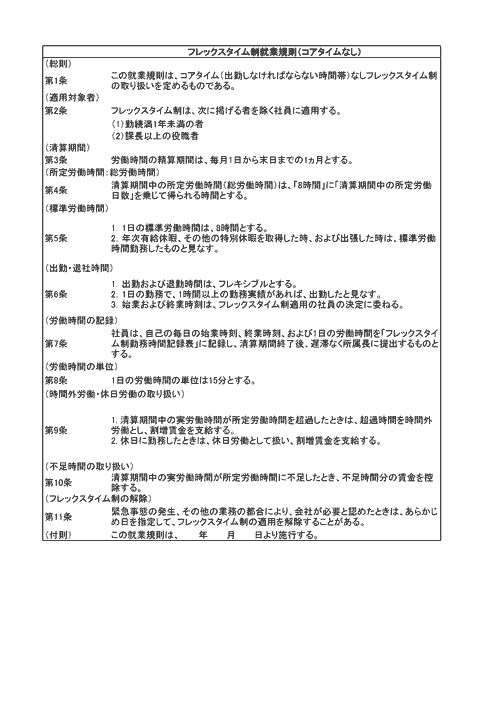

フレックスタイム制就業規則

フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント