健康診断報告 駐在者(国内)の取り扱いについて

標記の件、所属と勤務地が異なる従業員の取り扱いについてご教示いただきたく書き込みいたします。

弊社では数名、所属と勤務地が異なる従業員がおります(本社所属、○○支店駐在など)

こういった場合、本社と勤務先事業所どちらでカウント・報告するのが正しいのでしょうか?

また、勤務地によっては支店でなく出先の出張所に複数の異なる事業所所属者がいる場合もございます。(Aは支店所属、Bは本社所属など)

この場合の考え方についてもご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/07/30 11:42 ID:QA-0156043

- *****さん

- 大阪府/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問をいただきまして、ありがとうございます。

「健康診断報告書」の事業場ごとの取扱い(駐在者・所属と勤務地が異なる場合)について、法令と実務運用を踏まえて以下にご説明申し上げます。

1.背景:健康診断結果報告書の提出義務

労働安全衛生法第66条・同施行規則第52条に基づき、事業者は「事業場」ごとに、年1回、定期健康診断の結果を「労働基準監督署長あて」に報告する必要があります(様式第6号)。

2.所属と勤務地が異なる従業員の取り扱い

原則:「実際の勤務先(就労場所)」=報告先の事業場

「健康診断結果報告書」の対象となるのは、実際にその事業場で就労している労働者です。

したがって、本社所属であっても、○○支店に常駐して業務を行っている場合は「○○支店」の報告対象者としてカウント・報告します。

3.【参考】厚生労働省「労働安全衛生法における健康診断実施状況報告等に関するQ&A

Q. 所属は本社でも、日常的に他事業場(支店等)で勤務している場合、どちらで報告するか?

A. 勤務実態に即して、実際に勤務している事業場で報告してください。

4.出張所等に複数事業場の所属者が混在している場合

このようなケースでは、出張所を「ひとつの就労場所(就業実態のある事業場)」とみなして扱います。

運用例

出張所に常駐している従業員(所属に関わらず)をすべてまとめて、出張所を統括する事業場(多くの場合は支店)で一括報告する。

出張所単位で報告書を分ける義務はありません(出張所が労基署に「労働者10人以上の独立した事業場」として届出されていない限り)。

5.報告の実務的ポイント

区分→健康診断報告書の報告先→報告に含める人数

本社所属・○○支店勤務→○○支店→○○支店の報告に含める

支店所属・本社勤務(例外的)→本社→本社の報告に含める

出張所に本社・支店両方の駐在者がいる→出張所を統括する支店等→全員をまとめてその支店等で報告

6.まとめ:実務指針

報告の単位は「実際の勤務場所」=就業実態に基づく

所属と勤務地が異なる場合でも、勤務先の事業場でカウント・報告

複数所属が混在する出張所等も、実際の駐在状況に応じた事業場で一括して報告

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/30 15:23 ID:QA-0156063

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|本社と勤務先事業所どちらでカウント・報告するのが正しいのでしょうか?

|また、勤務地によっては支店でなく出先の出張所に複数の異なる事業所所属者

|がいる場合もございます。(Aは支店所属、Bは本社所属など)

|この場合の考え方についてもご教示いただけますと幸いです。

労働安全衛生法における報告単位は事業場単位であり、どの事業場に該当する

かは実際に働いている場所=勤務先事業所でカウント・報告が原則です。

また、出先の出張所について、出張所が独立した事業場として労基署に

届け出られている場合は、出張所単位で健康診断結果をまとめて報告となり

ますがが、出張所が本社や支店の一部として扱われている場合は、包括元で

ある、本社や支店にまとめての報告となります。

投稿日:2025/07/30 15:33 ID:QA-0156065

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、勤務先事業所は独自で健康診断を実施される労働法令上の事業場に当たるものとお見受けいたします。

そうであれば、原則としまして勤務先事業所で診断も実施されているはずですので、勤務先にてカウントされるのが妥当といえます。

但し、勤務先事業所では出張のような形で勤務されており、業務遂行については本社からの指示に基づき行われているという状況であれば、本社でカウントされるのが妥当といえます。

そして、出先の出張所に複数の異なる事業所所属者がいる場合も、上記と同様の判断となります。

投稿日:2025/07/30 20:10 ID:QA-0156078

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]

-

半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]

-

早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]

-

勤務日の考え方についてご相談です。 日曜日 23:45-26:00 ... [2025/04/04]

-

勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]

-

勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]

-

勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]

-

深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]

-

給与計算で7時間勤務と8時間勤務について どうぞ宜しくお願いいたします。弊... [2022/02/03]

-

1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問し... [2005/06/28]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

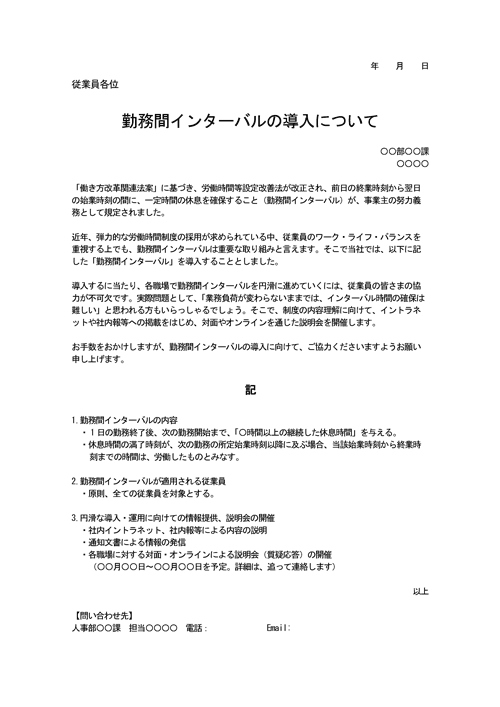

勤務間インターバルの社内周知文

勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。

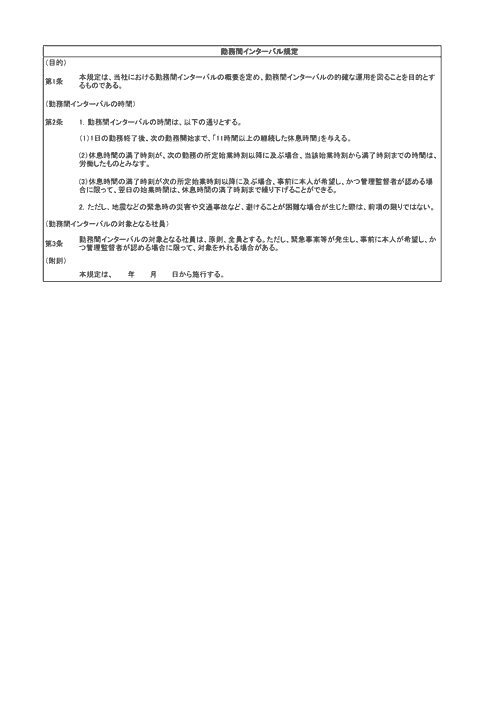

勤務間インターバルの規定例

勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。

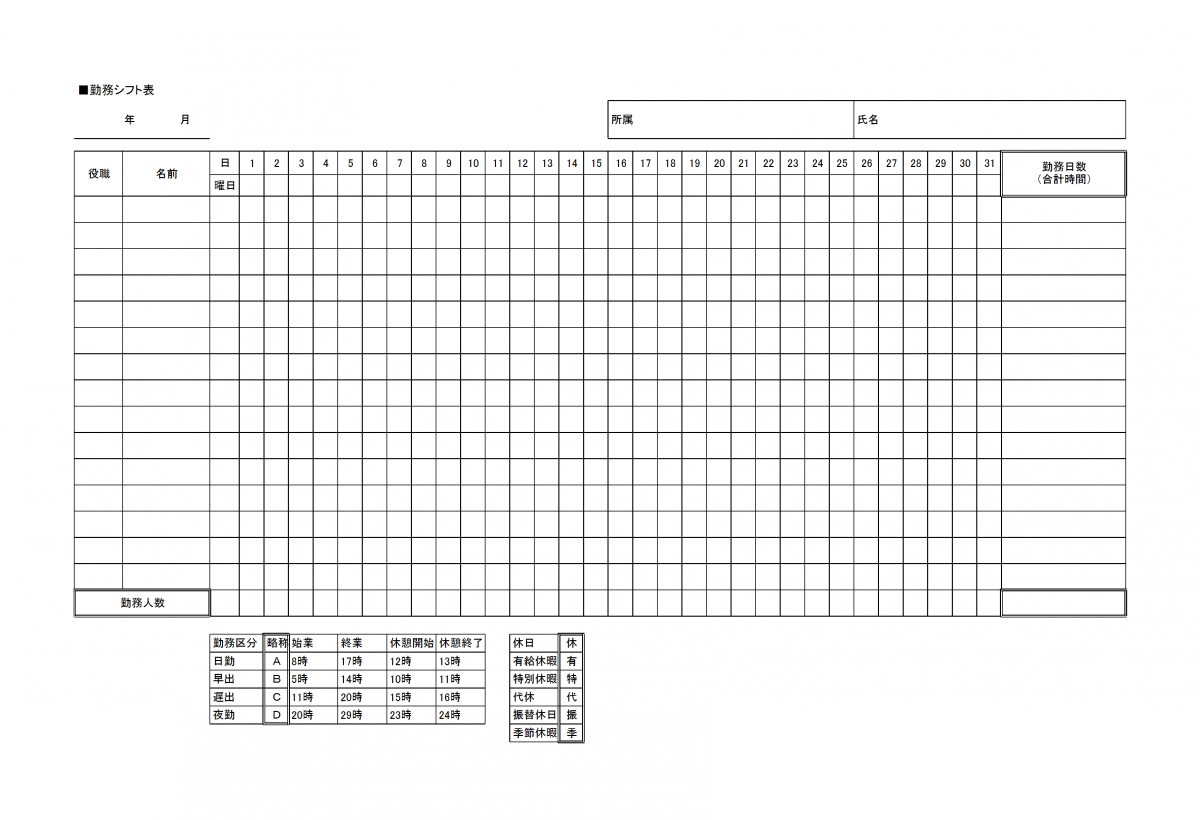

勤務シフト表

シフトの時間調整をするための表です。

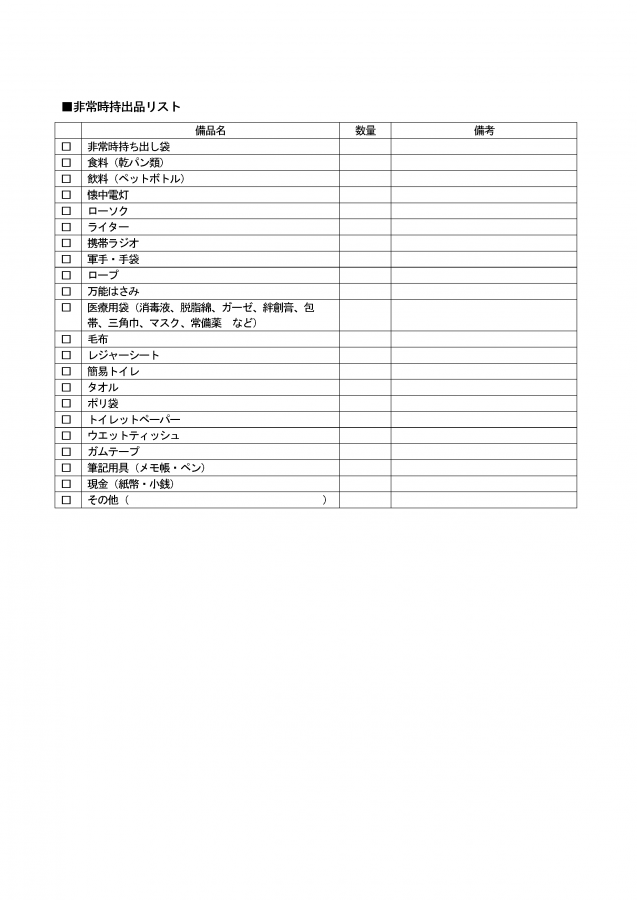

非常時持出品リスト

事業所が被災したときに備えて持ち出す備品をリストアップしたものです。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント