転籍後すぐの退職を制限する方法

転籍後、退職を求めてきた社員の意思は承認せざるを得ないと理解しますが、現実問題として、すぐの退職されては困るため、制限を付けたいと考えます。そのひとつとして、転籍時に支払う退職金は転籍時点までの在職期間を会社都合で支給致しますが、転籍後に一定期間(例えば3年間)の内に自己都合による退職を求められた場合には、既に支給した会社都合での退職金は、転籍後に希望する退職時点までの期間は通算するが、自己都合での計算に基づき算出し、それによれ生じた差額の返金を求めるとしたいと考えます。社員には、転籍時にその方法に同意した上で、進めようと思いますが、問題はありますでしょうか。また、上記の方法ではなく、早期の退職を防ぐためのよい施策があれば、ご教示頂きたくお願いいたします。

投稿日:2025/04/28 13:04 ID:QA-0151562

- tosHiさん

- 東京都/印刷(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

仮に個別同意を得られたとしても、貴社の退職金に関する規程内にその旨が

定められておりませんと、ゆくゆくは問題となり、無効となる事案かと思案を

いたします。

理由としては、会社規程よりも、社員にとって不利な取扱いを行うことに

なり、会社規程よりも不利な取扱いは、社員の同意書があることだけをもって、

有効とは判断されない為です。

別の言い方をすれば、個別の同意書ではなく、そもそもの退職金に関する

規程内に、一定条件に該当する場合の返金条文があれば、有効と言えます。

但し、社員にとっては会社規程の大きな不利益変更となりますので、

社員全体への十分な説明と事前の同意は必要となります。

なお、早期退職を防止する策ですが、憲法に定める職業選択の自由は強い、

効力を有している以上、双方の十分な事前話し合いにつきるところかと存じます。

投稿日:2025/04/28 14:35 ID:QA-0151572

相談者より

ご回答を頂きありがとうございます。

「職業選択の自由」について、十分考慮し、検討したいと思います。

投稿日:2025/04/28 16:46 ID:QA-0151575参考になった

プロフェッショナルからの回答

退職金の差額返還制度の可否事前同意があれば可能

実施上の注意 明確な説明・具体的な計算式・合理的な期間設定

その他の施策 残るメリットを設計することも効果的

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.転籍後の退職と制限について

ご理解の通り、転籍後の退職は原則本人の自由です。

仮に転籍時に「○年間は辞めない」という約束を取り付けたとしても、法律上は退職の自由が優先されるため、社員が辞めたいと言えば会社は基本的にこれを拒めません。ですから、「退職自体を禁止する」ことはできませんが、一定のペナルティ的な条件を設けること(退職金に関するものなど)は、合理的な範囲であれば可能とされています。

2.ご提案の内容(退職金差額返還)について

転籍時に会社都合で退職金を支給し、転籍後3年以内に自己都合退職した場合、差額の返金を求める

この方法は、

(1)合理的な条件設定(転籍後3年以内など)

(2)本人の事前同意

(‘3)あらかじめ具体的に明示・説明する

という条件をきちんと満たせば、実施可能と考えられます。

実際に似た制度(例:入社時支給金の返還、留学支援金の返還条件など)は、一定期間内の退職時に適用されるケースがあります。ただし、強引な運用や過度に不利な条件は「労働者の権利侵害」として無効とされるリスクがあるので、注意が必要です。

3.実施する場合に気をつけるべきポイント

事前に十分な説明・同意を取る(書面で)

→ 同意書や転籍契約書の中に、退職金差額返還条項を明記しましょう。

返還額の算出方法を明確にしておく

→ 「自己都合計算の退職金額との差額」と正確に記載し、曖昧にしない。

制限期間(例:3年間)は合理的な範囲にとどめる

→ 5年、10年など過剰に長いと無効リスクが高まります。3年は比較的妥当と見なされやすいです。

ペナルティ内容が過度に重いとされないよう配慮する

→ 例えば「全額返金」「違約金のような高額設定」はリスクあり。差額程度に留めるのが安全です。

4.さらに安全な進め方(おすすめ)

「転籍に関する合意書」を作成し、その中に、

- 退職金支給条件

- 退職金差額返還条項

- 退職自由は尊重するが、一定期間内の自己都合退職時には返還が生じる旨

を明確に定めて、署名捺印を取ること。

→ これにより、後から「そんな話は聞いてない」とトラブルになるリスクを大幅に下げられます。

5.その他の「早期退職を防ぐ施策」案

もしさらに「社員が続けたくなる環境」を作りたい場合、こんな方法もあります。

(1) 転籍後にインセンティブ制度を設ける

(例)3年在籍後に追加退職金支給/業績賞与付与

(2) キャリアパスや成長支援の明示

(例)転籍後の昇格プラン、スキルアップ研修制度などを見せる

(3)一定期間後に「再評価」や「待遇見直し」を保証する

(例)転籍1年後に職位見直しを行う、など

→ 「縛る」だけでなく、「残ることにメリットがある」と思わせる仕掛けもセットにできると、より建設的です。

6.まとめ

項目 結論

退職金の差額返還制度の可否事前同意があれば可能

実施上の注意 明確な説明・具体的な計算式・合理的な期間設定

その他の施策 残るメリットを設計することも効果的

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/28 14:46 ID:QA-0151573

相談者より

ご回答頂きまして、ありがとうございます。

事前の準備と、本人と書面による大事であることがわかりました。実行を検討するにあたり勇気づけられたと同時に、「残ることにメリットがある」という仕掛けについて、適切なアドバイスをして頂き、とても参考になりました。

投稿日:2025/04/28 16:42 ID:QA-0151574大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

対応

職業選択の自由という憲法の保証する権利が最上位にありますので、こうした罰金的制度は作れません。

ではどうやって離職防止するかといえば、人事の永遠のテーマであって、これさえあればというものはありません。

結局働きやすい、仕事に魅力のある会社というものを地道に作っていくしかない訳で、制度によって早期退職をある程度抑止は可能ですが、制度による抑止は、そのメリットだけが目的となる人材が対象となります。

本当に戦力となる人材こそ残ってほしい人であり、そのためには経営における人事政策面での絶えざる改善、自他社の就業状況理解など積み重ねと思います。

投稿日:2025/04/28 18:41 ID:QA-0151578

相談者より

ご回答頂き、ありがとうございます。

慎重に検討したいと思います。

投稿日:2025/05/07 14:30 ID:QA-0151848参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事情はともあれ一旦正式に支給された退職金の一部返還を求められる措置に関しましては認められませんし、退職金の重みからも職業選択の自由を阻害する行為になるものといえます。それ故、こうした対応については避けるべきといえます。

そもそも会社都合で転籍してもらう場合ですと、当人に責任が有る事ではないですし、多かれ少なかれこのような事態が発生する事は避けられないものといえるでしょう。

対策としましては、従業員側に圧力をかけるようなやり方ではなく、転籍先と相談の上転籍後の勤務条件の改善を図られる等、会社側での配慮措置を考えられるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/04/28 19:05 ID:QA-0151581

相談者より

ご回答頂き、ありがとうございます。

慎重に検討したいと思います。

投稿日:2025/05/07 14:30 ID:QA-0151849大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

問題がないとはいえません。

正規の手続きにより支給した退職金の一部を、どういう事情があろうと、一部といえども返還を求めることは困難であり、求めたところで本人がすんなり応じてくれる保障はなく、避けた方が賢明です。

労働者には退職の自由がありますので、会社の承認を得ないで一方的に退職を申し出たとしても、無期限雇用においては、原則2週間が経過すれば退職の効果は生じ、なおかつ、本人の退職の意思が固いときは、就労を強制することも事実上不可能、物理的にも阻止することはできません。

ましてや、差額の返還を求めることを条件に退職を阻止するとなれば、公序良俗にも反する可能性もでてきます。

早期の退職を防ぐための施策として考えられるのは、転籍先での労働条件の見直し、職場環境の改善といったところでしょうが、それでも辞める人は辞めていきます。

結局のところは、転籍した以上、自社の社員ではないと割り切るしかないでしょう。

投稿日:2025/04/29 07:39 ID:QA-0151584

相談者より

ご回答頂き、ありがとうございます。

慎重に検討したいと思います。

投稿日:2025/05/07 14:31 ID:QA-0151850参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

ご質問の内容で、退職金の返金を求めることは、

労基法5条の強制労働の禁止、16条の賠償予定の禁止に

抵触しますので、問題があります。

投稿日:2025/05/06 20:16 ID:QA-0151784

相談者より

ご回答頂き、ありがとうございます。

慎重に検討したいと思います。

投稿日:2025/05/07 14:31 ID:QA-0151851大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご相談内容について回答いたします

今回のケースで、一旦支払いした退職金の返還を求めるような就業規則や退職金規程、雇用契約の規定は、法的リスクがあると考えます。

一般的に退職金の返還を求めるには、就業規則等に「退職後に懲戒解雇に相当する行為が発覚した場合や競業避止義務、秘密保持義務に反した場合に退職金の不支給または減額をする」という旨が明記されます。

今回のケースのような規定は、制裁を設けることで労働者に保障された退職の自由を制限するもので、労働者はいつでも辞職の通知をすることができ、その場合、2週間後に雇用契約が終了するとする民法627条や、「やむを得ない事由」があるときは、雇用期間中であっても直ちに辞職をすることができるとする民法第628条、また、有期雇用の期間が1年を超えるときは、雇用契約の初日から1年が経過すれば、期間の途中であってもいつでも辞職をすることができるとする労働基準法附則第137条に反するものとなります。

加えて、差額の返金は違約金や罰金としての性質を持ち、労働基準法第16条における「賠償予定の禁止」の規定より禁止される内容となります。

なお、早期退職を防ぐための施策としては、転籍時点での退職金の支給は最低限に留め、一定期間(例:3年)継続勤務した場合に、追加で定着奨励金(上乗せ退職金)を支給するような、追加支給方式を導入することで、早期退職防止、長期就業のインセンティブとすることができると考えます。

投稿日:2025/05/09 17:45 ID:QA-0152033

相談者より

ご回答頂き、ありがとうございます。

支給した返却については、過去のことなので、困難だが、将来にインセンティブを持たせる等、選択肢が広がりました。大変参考になりました。慎重に検討したいと思います。

投稿日:2025/05/21 18:37 ID:QA-0152694大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

転籍に伴う退職金について この度、初めて転籍を行うにあたり... [2007/03/27]

-

子会社への転籍者の退職金支給方法について 現在、子会社に在籍出向している社... [2013/01/28]

-

退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]

-

退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]

-

64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保... [2025/10/17]

-

転籍① グループ会社内での転籍処理につい... [2006/02/16]

-

退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]

-

退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]

-

希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]

-

64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

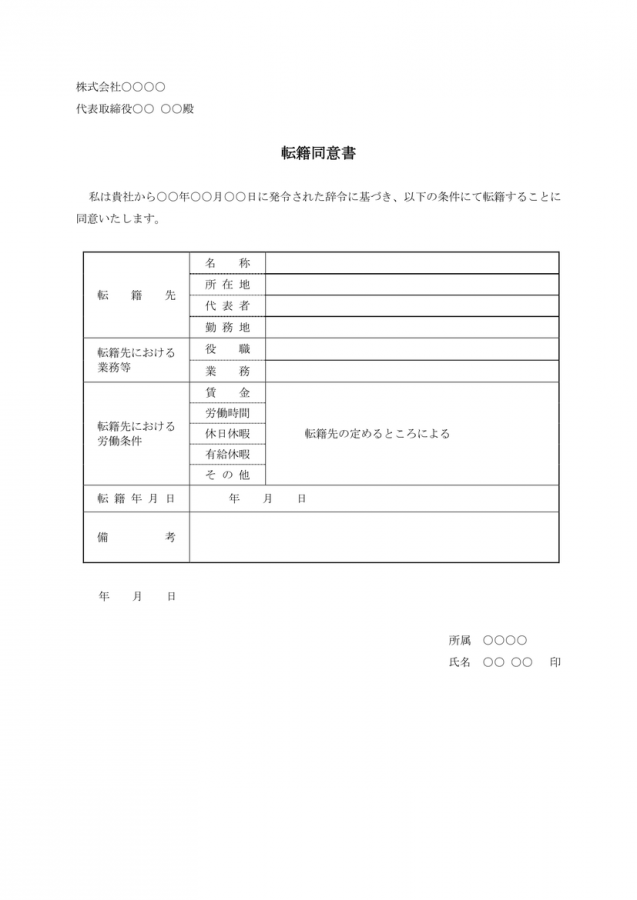

転籍同意書

従業員から転籍の同意を得るためのひな形となります。転籍先での労働条件の項目を備えています。ダウンロードは無料です。

退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

退職承諾書

退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント