退職金制度の変更について

お世話になります。

現在、退職金制度を運用していますが、社員への生活支援策の一つとして、

退職金を先行して受け取れる制度を考えています。

具体的には、

・当該社員の1年分の退職引当金が原資

・上記の引当金を12分割して支給

・勤続15年以上で希望する者のみ

・期間は本人が希望する期間(年単位)

・過去の積み立て分は使用できない

以上のような制度は可能でしょうか?

もちろん、退職所得ではなく給与所得になり、

毎月の各種税金・社会保険料が増えることは承知しており、

本人がこれらを踏まえた上で、希望した場合です。

なお、弊社の退職金は自社の資金で、外部には委託していません。

よろしくお願いします。

投稿日:2017/05/19 12:17 ID:QA-0070633

- hamatakさん

- 群馬県/機械(企業規模 101~300人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]

-

退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]

-

64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]

-

希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、希望退職を募る場合、退職金の上乗せはどれくらいが妥当でしょうか? [2010/11/30]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一種の退職金前払い制度に該当するものといえるでしょう。

御社の制度案ですと、あくまで本人が希望した場合に支払うものですので、特に差し支えはないものと考えられます。勿論、先に受け取られる事によって将来受け取る退職金が減額となる点も明記されておかれる事が必要です。

投稿日:2017/05/19 12:38 ID:QA-0070634

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2017/05/22 11:00 ID:QA-0070658参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

特に問題は見当らない。防衛的趣旨から積極的目的への拡大も検討価値

▼ 具体的な問題点は見当らず、所定の手順を経て、制度化することは可能です。当面は、申請した「特定社員の生活支援」という「防衛的趣旨」への対応策ですが、公的資格の取得など、将来に向けた「積極的目的」への対応に拡大するのも企業として検討に値すると思います。

▼ 方法面では、退職金前借方式となっていますが、金銭貸借契約方式も選択肢にできれば、社会保険等の負担増の回避、退職金課税面の優遇措置の享受は可能です。両者を合わせた優遇規模は馬鹿にできない金額になる可能性があります。

投稿日:2017/05/20 11:52 ID:QA-0070651

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

「積極的目的」への対応は良い案だと思います。

検討したいと思います。

投稿日:2017/05/22 11:02 ID:QA-0070659大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

選択制前払退職金制度

実務上の懸念点として、

・前年1年間の自己都合退職金の増加分を前払原資とする案と思われます。

・退職金の算定方式が給与比例かポイント制かは不明ですが、ポイント制であれば1年間で増加した額の算定は容易です。

給与比例ですと、前年度末と前々年度末の自己都合退職金を算定し、差分を算定する必要があり、若干手間がかかります。

・前払を選択した年度の管理は事業主が行うことになります。退職金算定期間において歯抜け期間が発生する可能性がありますので、管理・記録が必要です。

・最終的に退職金を支払う場合に、前払した額を控除する必要があります。

前払期間がなかったものとして算定した退職金額から前払額を控除することになります。

前払で早く受け取ったことに対して、前払した額に付利するかどうかも問題がありますが、特に付利は必要ないでしょう(付利することで退職時の受取額は少なくなります)。

・前払した期間が退職所得控除の勤続期間に含むことができるかという税務上の不明点があります。所得税法施行令69条では、「就職の日から退職の日まで」とされていることから、法文を読む限りでは前払期間は勤続期間に含めてよいように読めますが、これは税務当局に要確認でしょう。

投稿日:2017/05/22 09:29 ID:QA-0070656

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

弊社はポイント制になっており、管理も比較的アナログなところがありますので、控除などは容易にできます。

勤続期間を含めるかの税法上の確認はしたいと思います。

投稿日:2017/05/22 11:04 ID:QA-0070660大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]

-

退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]

-

64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]

-

希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、希望退職を募る場合、退職金の上乗せはどれくらいが妥当でしょうか? [2010/11/30]

-

退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたのですが本人から申請されなかったのでそのままにしておいて良いでしょうか? [2025/12/15]

-

退職者の有給について パートで退職された方がいますが、有給が残ったままの状態です。退職は自己都合による退職で、有給は付与されたばかりのタイミングでの退職の申し出だったので、有給... [2024/08/23]

-

退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくしてしまいたいと思いますが、まずもって可能なのでしょうか?現在の在籍者にはすでに退職金の受給権が発生しています。この退職金を... [2009/04/13]

-

64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいるのですが、64歳11か月で退職した場合と、65歳になってから退職した場合、雇用保険から受給できる失業給付金などの違いを教え... [2017/02/16]

-

退職率 よく退職率 何%と表示がありますが、算出方法はどのように行うのでしょうか?単純に年度末の人員÷退職者数でいいのでしょうか? [2006/11/24]

-

定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について質問させてください。退職金規定支給表に自己都合、会社都合がある場合、定年退職の場合は会社都合支給でよろしいのでしょうか? [2008/02/14]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

退職承諾書

退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。

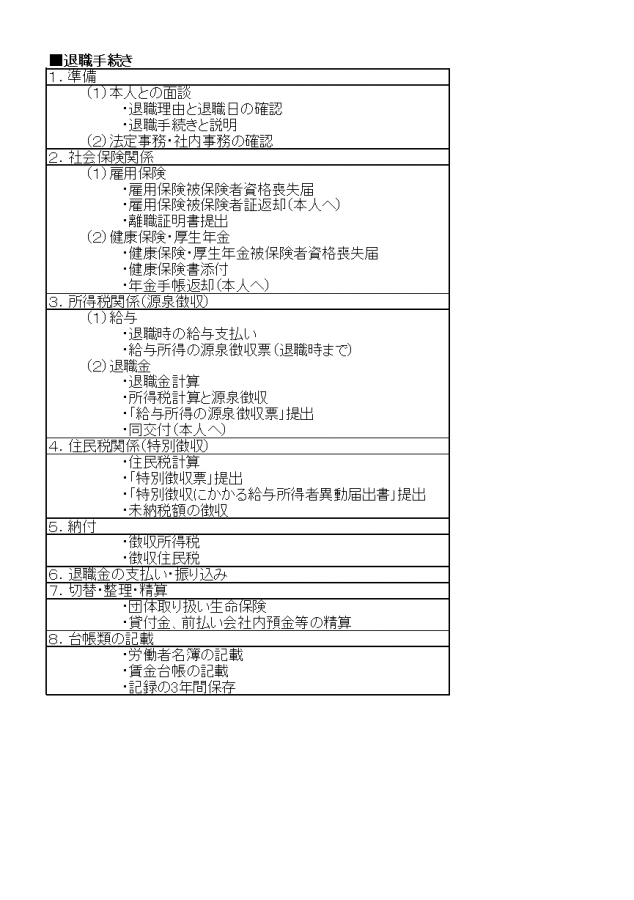

退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント