退職後の傷病手当金と健康保険加入

退職後の傷病手当金の請求についてお伺いいたします。

退職を申し出てきた従業員がおります。

当人は、いままで体調不良の訴えや当日欠勤などもない状況で

就業してまいりました。 ところが、退職の申し出の際、

「現在は、通院している。病院から退職後に傷病手当金をもらう事を進められた。退職後に手続きを取ってほしい」との話がございました。

手続きをすることにやぶさかではありません。

しかし、在職中に休職や体調不良の連絡もなく従業していた者が

退職してから傷病手当金の支給申請をすることは可能でしょうか。

※本人が申請を強く望むのであれば、こちらは手続きをしたうえで

給付の可否は協会けんぽに委ねようかと考えています。

また、通常であれば退職時に社会保険の資格喪失をいたします。

傷病手当金を申請すると仮定して、引き続き「任意継続被保険者」として

協会けんぽに加入を続けるのが妥当でしょうか。

それとも配偶者の扶養に入る、または国民健康保険に入る手続きを

とっても請求をすることに問題は無いでしょうか。

アドバイスをどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/24 19:43 ID:QA-0159899

- にいじまさん

- 埼玉県/食品(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

在職中に休職や体調不良の連絡もなく就業していた点について 退職後の継続給付

を受けるためには、退職日において受給できる状態にあることが必要です。

これは、退職日の前日までに連続3日間の労務不能期間(待期期間)が完成し、

かつ退職日も労務不能で休んでいることを意味します。

在職中に会社に休職等の連絡をしていなくても、医師が退職日を含めた連続4日

以上を労務不能と認める診断を下し、従業員がその期間について傷病手当金支給

申請書を提出すれば、形式上は条件を満たします。

後の審査は保険者次第ですが、請求するか否かは本人が決めるものとなりますので

依頼があれば、対応する必要があると言えるでしょう。

また、退職後の保険加入についても、本人が決めるべき事項となります。

会社は案内をするにとどまり、あとは本人に選択してもらうのが良いでしょう。

会社側が誘導してしまうと、後で、会社側の責任問題に発展する場合があります

ので、避けていただくのが賢明です。

投稿日:2025/10/27 08:48 ID:QA-0159924

相談者より

回答ありがとうございます。

任意継続の被保険者でなくても受給が可能なことが分かりました。

本人は申請を希望しているので、依頼がありましたら対応ということで準備をしておきます。

投稿日:2025/10/27 12:44 ID:QA-0159948大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1. 傷病手当金の支給要件(退職後も含めて)

退職後に傷病手当金を受け取ることは一定の要件を満たせば可能です。

協会けんぽの基準に沿って要件を確認します。

支給要件(在職中の発症・退職後の継続給付)

在職中に被保険者であること。

在職中に「業務外の病気やけが」で労務不能となっていること。

連続3日間の待期期間を満たしていること。

報酬の支払いがないこと。

【重要】退職後に支給が続くための前提条件

退職後に支給を受けるには、次の2条件を退職時点で満たしている必要があります。

条件→内容

(1)→退職日当日に「被保険者資格を有していること」

(2)→退職日当日に「労務不能状態にあること」

つまり、在職中に既に療養・労務不能状態にある必要があります。

退職後に初めて体調不良になった場合は、支給対象外です。

ご相談のケースでの判断ポイント

在職中に体調不良の報告も欠勤もなく、通常勤務していた

この場合、退職日当日に「労務不能状態」だったことを証明するのは難しいと思われます。

仮に本人が申請しても、協会けんぽ側が以下を審査します。

医師の意見欄で「退職日前から労務不能であった」とされているか

実際の勤務実態(出勤簿・給与明細など)により、労務不能であったかどうか

病名や発症日が「在職中」であるか

結果として、在職中に通常勤務をしていた場合は認められない可能性が極めて高いです。

2.健康保険の加入形態と請求への影響

退職後に傷病手当金を申請する場合、「資格喪失後の継続給付」に該当します。

この場合、退職後にどの健康保険制度に加入しても構いません(国保・扶養・任意継続 いずれでも可)。

・傷病手当金の受給権は「退職前の保険加入期間」に基づくため、

退職後の保険加入形態には影響されません。

ただし「任意継続」にする必要があるのは次のケースです

退職時点でまだ待期期間(3日間)を満たしていない

または退職日当日に労務不能ではないが、退職翌日以降すぐに労務不能になる可能性がある

この場合、「資格喪失後の継続給付」が成立しないため、

任意継続で被保険者資格を残しておくことで将来の申請が可能になります。

3.実務上の対応アドバイス

まず、本人に医師の診断書(労務不能とされた日)を確認

→ 「在職中(退職前)」からの病状であるかを明確にします。

労務不能とされた日が退職日以前であれば、

→ 協会けんぽに「資格喪失後の継続給付」として申請可能。

退職日以降の発症であれば、

→ 原則として支給対象外。本人にはその旨を丁寧に説明。

任意継続は必須ではない。

→ 退職後の医療費負担軽減を目的に任意継続するのは自由だが、

傷病手当金の支給権には影響しません。

4.結論

項目→内容

在職中に労務不能であった場合→退職後も「資格喪失後の継続給付」として申請可能

在職中に通常勤務していた場合→原則支給対象外

退職後の加入制度→任意継続・国保・扶養いずれでも可(受給権には影響なし)

実務対応→医師の診断書で「労務不能日」を確認のうえ、協会けんぽに提出

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/27 09:05 ID:QA-0159933

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ひとつ、質問なのですが。

退職日よりも前に有給消化も希望しています。

有給休暇も「待期期間」と認められるケースが多いでしょうか。

投稿日:2025/10/27 12:46 ID:QA-0159949大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

対応

退職日の前日までに連続して3日以上出勤していない期間と退職日は医師が労務不能と認めた期間であることが必要ですので、その条件を満たせば可能でしょう。協会けんぽにご確認下さい。

退職後の保険は本人が決めるものですから、会社は関与せず、自分で選んでもらいましょう。

投稿日:2025/10/27 10:27 ID:QA-0159941

相談者より

ご回答ありがとうございます。

任意継続をしていなくても傷病手当金の受給に問題ないことが分りました。

投稿日:2025/10/27 14:47 ID:QA-0159953参考になった

プロフェッショナルからの回答

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。

追加のご質問

「退職日よりも前に有給消化も希望しています。

有給休暇も「待期期間」と認められるケースが多いでしょうか」

につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。

つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/27 13:32 ID:QA-0159950

相談者より

ありがとうございます。

傷病手当金の申請書が本人から提出されましたら、

届出されている有給休暇や出勤状況のとおりに

書類を作成し、最終的な判断は協会けんぽに という

流れで手続きを進めていきます。

いつも分かりやすいコメントを頂いてありがとうございます。

投稿日:2025/10/27 16:13 ID:QA-0159956大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

傷病手当金 国民健康保険では傷病手当金はもら... [2020/07/08]

-

退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]

-

退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]

-

64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保... [2025/10/17]

-

退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]

-

退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたの... [2025/12/15]

-

希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]

-

64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]

-

退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]

-

定年退職について 社員が定年で退職した場合は、一般... [2008/06/12]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

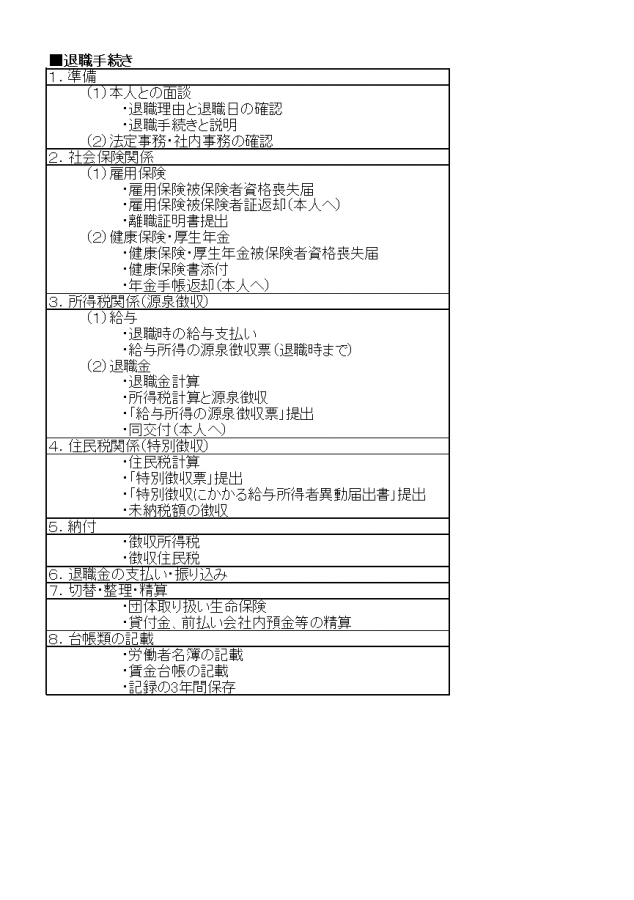

退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

退職承諾書

退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント