通勤手当について

社員さんに通勤定期代として個人に購入してもらう為3ヶ月分前払い3万円を渡して購入してもらっています。今まで給与明細に通勤手当として計上していませんでした。社会保険を見る時には この通勤手当を含めていませんでした。今回見直しをして1ヶ月1万ずつ支給項目に計上をきちんとしようと思います。が前払いもして支給項目に計上では 二重払いにあたると思うのですが控除項目に1万計上すれば➕➖0になるので 給与明細には支給項目と控除項目の二箇所に計上がただしいですか。よろしくお願いします

投稿日:2025/10/19 14:40 ID:QA-0159653

- 小さいひまわりさん

- 愛知県/販売・小売(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.前提状況の整理

社員に 3か月分の定期代(3万円)を現金で前払い

これまでは 給与明細に通勤手当を計上していなかった

社会保険の算定基礎(月額算定)にも含めていなかった

今後は 毎月1万円ずつ支給項目に計上 していきたい

2.原則(会計・税務・社会保険上)

通勤手当は、支給した月の給与に計上するのが原則です。

ただし、「3か月分を前払いで支給した場合」には、支給月に全額を支給した扱いになります。

例:4月に3か月分(4~6月分)3万円を前払い

→ 支給日は4月、したがって 4月支給分給与に「通勤手当3万円」 として計上するのが正しい処理です。

このため、「4月に3万円前払いし、給与明細には何も記載していない」場合、実際に支給したにもかかわらず給与台帳・明細上は不計上という誤り状態になっています。

3.今後の対応方針(実務的な修正)

今後、毎月給与明細上に「通勤手当1万円」を載せたい場合、

「前払い済みである」ことを示すために、控除で相殺する方法は確かに適切です。

【給与明細での正しい表示例】

区分→項目→金額

支給→通勤手当→10,000円

控除→通勤手当前払分相殺→▲10,000円

→ 結果:手取り・支給総額には影響なし(±0円)

→ 給与台帳・社会保険算定には「通勤手当」として記録される

4.注意点

(1)控除項目名は明確にする

「通勤手当相殺」や「前払分控除」など、内容が分かるようにすること。

→ 「立替金精算」などと曖昧にすると会計監査・税務調査時に誤解を招きます。

(2)通勤手当の課税・非課税限度額に注意

非課税限度額(月15万円まで)は、「1か月当たりの換算額」で判定されます。

今回のように1か月あたり1万円であれば問題ありません。

(3)社会保険の標準報酬月額には含める

通勤手当は原則「報酬」に含まれるため、

月額算定や定時決定の際には「支給項目上の通勤手当」を含めて計算します。

控除で相殺していても、「支給項目に表示」されていれば問題ありません。

(4)前払い分の記録を残しておくこと

社員ごとに「いつ、いくら前払いしたか」を台帳等に残しておくと、

控除・相殺処理の裏付けになります。

5. 処理のまとめ

区分→内容

会計処理→4月に「通勤手当 3万円」支給として経費計上(現金前渡し)

給与明細→各月「通勤手当 10,000円」「通勤手当相殺 ▲10,000円」

社会保険→各月の支給額1万円を報酬に含めて算定可

税務処理→月1万円相当として非課税枠内処理でOK

6. 追加アドバイス(おすすめ運用)

今後は、前払いではなく「毎月給与支給時に定期代の1か月分を支給」する形に統一した方が管理が簡潔です。

もし3か月定期を購入させたい場合は、

「会社が3か月分を前渡し → 月ごとに相殺」方式を明文化しておくと、社員側との誤解防止になります。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/20 09:19 ID:QA-0159668

相談者より

とてもわかりやすい説明ありがとうございます。よくわかりました。

投稿日:2025/10/20 18:54 ID:QA-0159705大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。

ご相談について「3ヶ月分の通勤定期代を前払いしていたが、前払い期間の途中で月払いに改めたいので、前払分と当月分をどのように給与明細上で相殺すればよいか?」という趣旨とお見受けしました。

この前提で回答(提案)させて頂くと次のとおりとなります。

【結論】

・給与明細上で無理に相殺せず、前払い期間が満了した社員から、順次当月払いに改める。

【理由】

・前払い部分を給与から控除するには労働者の過半数代表者との間で労使協定(賃金の一部控除の協定書)を締結する必要があります。

・社員毎に前払い期間の満了月が異なる場合、個々の給与明細で相殺処理を行うと事務が煩雑になり、給与計算ミスを誘発する恐れがあります。

・給与明細の支給/控除額と会計伝票の勘定科目に不整合が生じることで、税務調査の際に無用な精査を招くリスクがあります。

【補足】

・表計算ソフトで社員毎の前払い期間の満了月を一覧にしてから作業されることをお勧めします。

・支払方法の変更について、賃金規定の改正(労働者過半数代表者の意見書を添えて所轄の労基署へ届出)および社員への周知もお忘れなく。

・なお通勤手当は労働保険料の賃金および社会保険料の報酬に含まれますので保険料算定時にはご注意ください。

・通勤手当は通勤手段により課税部分と非課税部分が決められており、年末調整に影響しますので、給与計算ソフトに通勤手当をマスタ登録する際は、課税区分にもご注意ください。

以上宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/10/20 10:02 ID:QA-0159672

相談者より

とても詳しく説明ありがとうございます。

注意するべき点もわかりました。ありがとうございます

投稿日:2025/10/20 18:55 ID:QA-0159706大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

確かにすでに毎払いを行っている状態の中で、支給だけしてしまいますと、

二重払いとなりますので、ご質問者様の対応方法も誤りではありません。

一方、支給項目と控除項目の二カ所計上は、社員からしてもわかりづらく、

社員も困惑する可能性も高いものと思われます。十分な説明が必要です。

今、前払いを行っているのであれば、前払い期間が終わった後に支給項目への

表記を開始することもご検討いただければと思います。

投稿日:2025/10/20 11:56 ID:QA-0159683

相談者より

社員への説明が必要になることがわかりました。ありがとうございます

投稿日:2025/10/20 18:56 ID:QA-0159707大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

ご認識のとおりです。

実際に給与では支給しておりませんので、

控除でも同額を計上する必要があります。

投稿日:2025/10/20 14:54 ID:QA-0159699

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2025/10/20 18:57 ID:QA-0159708大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、実際に支給されていなければ給与明細に記載される必要はございませんし、返って混乱してしまいかねません。

つまり、重要な点は実際に社会保険料の計算の際報酬月額に算入される事ですので、そうした計算を給与担当で正しく実施されていれば明細の記載内容についてはそのままで差し支えないものといえます。

投稿日:2025/10/20 22:23 ID:QA-0159709

相談者より

ありがとうございます。必ずしも計上するべきものではないのですね。社会保険の算定に含めることを忘れないようにすればよいのですね。

投稿日:2025/10/21 21:49 ID:QA-0159749大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

正しいです。

ですが、支給項目と控除項目の二カ所計上は、社員も混乱するでしょうから、丁寧な説明と社員の理解を得ることが重要になります。

投稿日:2025/10/21 07:02 ID:QA-0159711

相談者より

ありがとうございます。やはり混乱をまねくことになりますか。

投稿日:2025/10/21 21:49 ID:QA-0159750大変参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

在宅勤務者に通勤手当を支給していた場合 在宅勤務をしている者に、入社より... [2025/02/18]

-

退職時の通勤手当返金方法について 弊社では6か月分の通勤手当を支給... [2022/02/18]

-

通勤手当の課税・非課税の調整について さて、弊社での通勤手当に関する処... [2020/03/04]

-

リスク項目 人事・労務に関するリスク管理項目... [2008/05/14]

-

賃金控除に関する協定書における通勤費の扱いについて 賃金控除に関する協定書の賃金控除... [2021/03/11]

-

業務使用車で通勤している社員への通勤手当の支給可否 当社では自家用車での通勤者には距... [2020/12/03]

-

通勤手当の非課税枠 通勤手当(ガソリン代)について、... [2022/10/27]

-

給与控除の可否について 当法人には組合があり、給与控除に... [2021/02/08]

-

労災保険料計算における取締役に支給する通勤手当について 取締役に通勤手当(定期券代)を支... [2022/06/24]

-

定期区間の旅費控除:通勤手当が全額でなく一部の場合 当社は毎月の通勤手当の上限があり... [2023/02/16]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

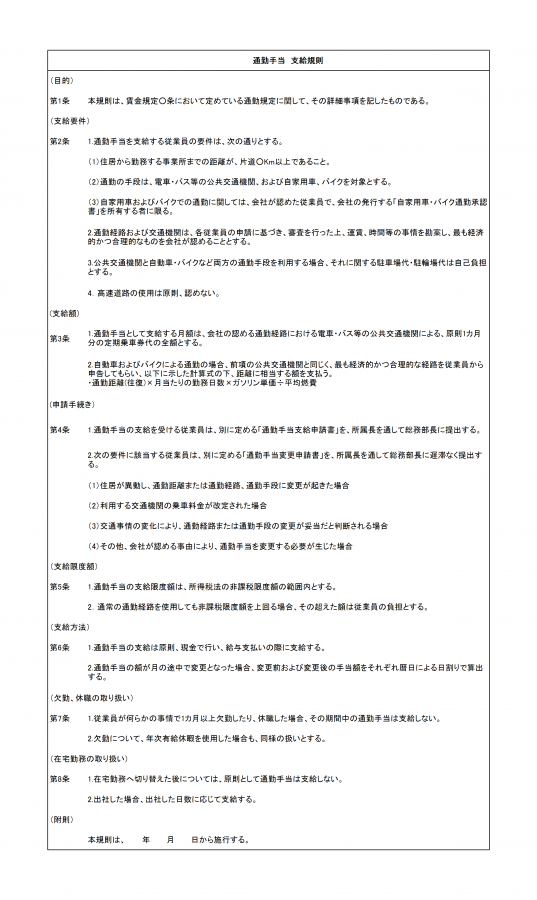

通勤手当の支給規則

通勤手当の支給規則例です。支給要件、支給額、申請手続き、限度額などについて文例を記載しています。

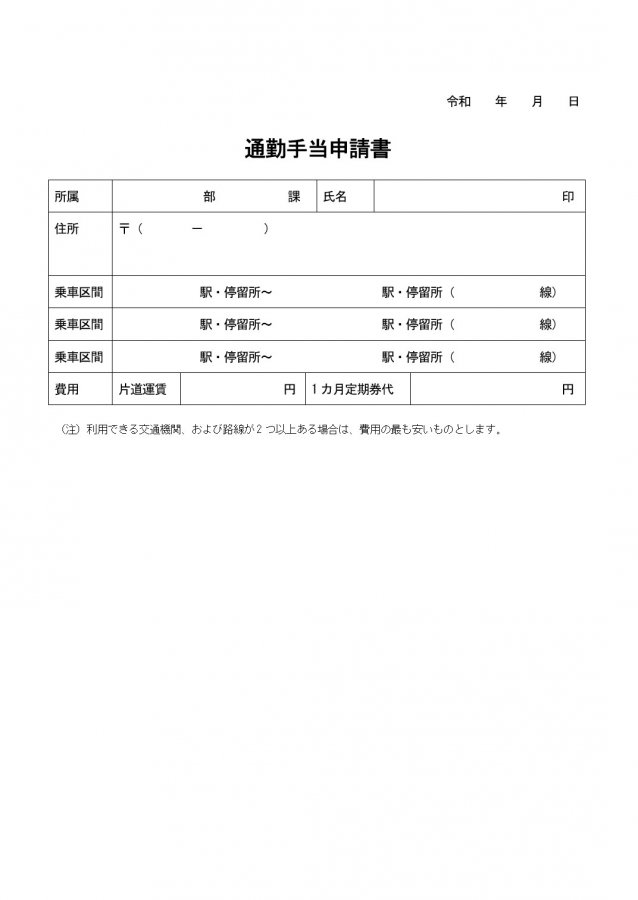

通勤手当申請書

従業員が通勤手当を申請するためのテンプレートです。

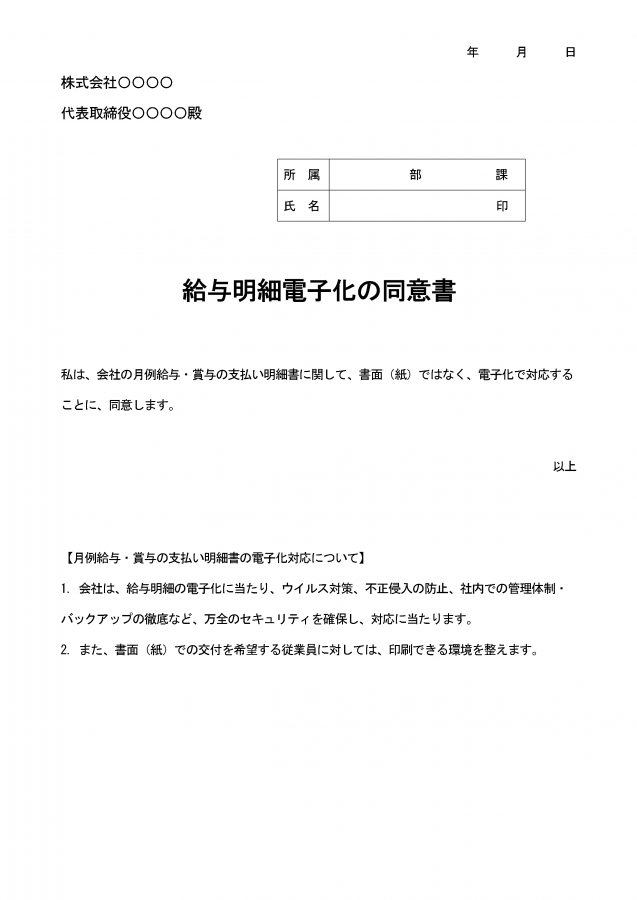

給与明細電子化の同意書

給与明細電子化にあたり、従業員から個別に同意をとるための例文付きテンプレートです。

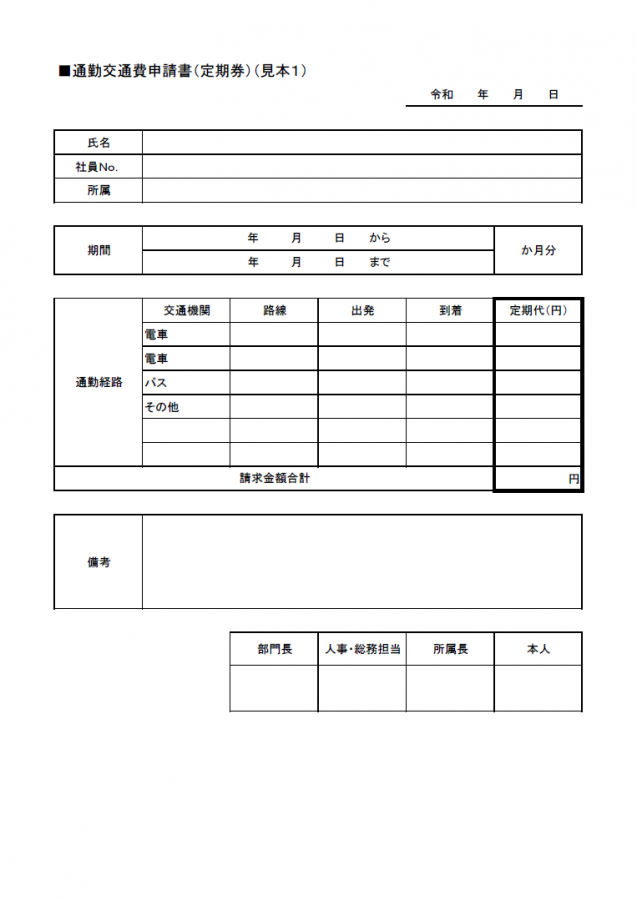

通勤交通費申請書(定期券)(見本1)

通勤交通費(通勤手当)申請書のテンプレートです。定期券申請の形をとっています。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント