退職金規定(2)

前回 回答いただいたのですが

退職金規定で(計算上、基本給が下がる社員もでる)の件で、

※規定文書

従業員が3年以上勤続して退職したときは退職手当を次の基準で支給します。

嘱託社員の退職手当については嘱託就業規則に基づきます。

基本給×勤続年数別乗率×退職事由別乗率

にて 退職時の基本給とは明示してはいないのですが 別条にて

会社は適正な人事考課によって 社員の昇格または降格を行います。 との条文があるので

基本給の変動はありえるのですが 法律上問題が発生しますか?

計算上 定年前までの退社事由は自己都合で乗率は低くなり 最終定年ですと乗率1になり

支給額ではマックスの金額になります。

投稿日:2005/06/08 11:40 ID:QA-0000783

- *****さん

- 東京都/電機(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

- 畑中 義雄

- 有限会社人事・労務

退職金について

ご質問ありがとうございます。

嘱託社員につきましても退職時の基本給をベースにしても問題ないかと思います。

しかし、前回のご質問のときに川島先生もご指摘していたように従業員が退職金の想定が出来なくなり不安に感じることもありますので、改定の際は留意していただければと思います。

投稿日:2005/06/08 12:09 ID:QA-0000784

相談者より

畑中様

早速のご返事有難うございます。

社員、嘱託に対しても

基本給×勤続年数別乗率×退職事由別乗率

の計算式中の 基本給=定年、退職時の基本給との定義で宜しいんですよね?

改定の際には 退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。にします。

投稿日:2005/06/08 12:40 ID:QA-0030295参考になった

プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました

退職金規定(2)

労働条件の就業規則改訂による不利益変更の問題と、労働者の地位の変動や処遇に関し使用者が決定する人事権とは分けて理解します。ここで言う人事権は労働者の地位の変動や処遇に関し、使用者が決定する権限で労働契約の範囲で使用者の一方的決定ないし裁量に委ねられているものです。貴社が従来どおりの制度をとっておられるのであれば、ご相談の件は純粋に人事権に関するものであり、法律上の問題は生じません。今後の問題かとは思いますが年功賃金制度からたとえば成果主義賃金制度に移行して賃金規定が改定されたというのであれば、話は別で前者に該当してきます。

投稿日:2005/06/08 12:56 ID:QA-0000786

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]

-

退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]

-

退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]

-

64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保... [2025/10/17]

-

定年退職について 社員が定年で退職した場合は、一般... [2008/06/12]

-

退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]

-

退職日の確定に関して 就業規則上は3ヶ月前までに退職願... [2018/05/24]

-

64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]

-

希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]

-

退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたの... [2025/12/15]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

退職承諾書

退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。

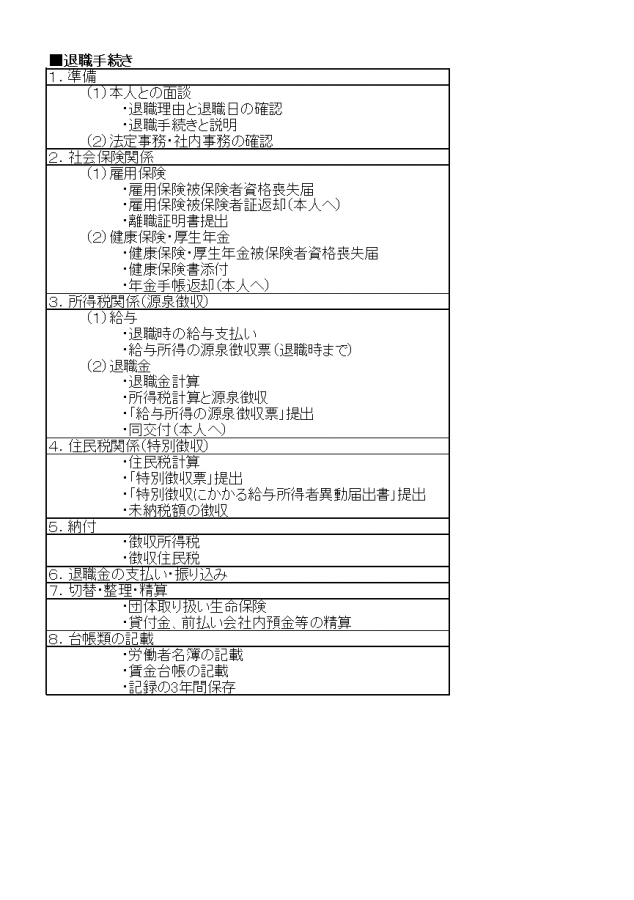

退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント