退職時の有給休暇

現在の規程では、4月1日時点で在籍の社員に一律有給休暇を付与しています。しかし、退職のタイミングによって、翻って有給休暇の日数を制限すべきではないかという意見があります(例:5~7月末で退職の者については、有給休暇を1/4に、8~10月の退職の場合、1/2とする等)。予めその旨を規程に定めておけば、問題ないのでしょうか。

投稿日:2005/05/23 17:41 ID:QA-0000603

- *****さん

- 兵庫県/バイオ(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

- 畑中 義雄

- 有限会社人事・労務

有給休暇について

ご質問ありがとうございます。

私の事務所にも同じように「退職する時に有給休暇の残日数の処理をどのようにすれば良いか?」

といったご質問を多く頂きます。

しかし、残念ながらご質問のように有給休暇を減らすことは出来ません。

なぜなら、有給休暇は労働者の過去の労務に対して評価しようという制度だからです。

ですから、過去の勤務実績や過去の勤続年数に応じて与えられる仕組みになっています。

また、質問が多く寄せられる点としては「退職前にまとめて消化されてしまい業務に支障をきたす」

ということです。この場合においても有給休暇は労働者に与えなければなりませんのでご注意下さい。

事前に、就業規則に退職までの引継ぎ期間の定めや有給休暇の時季変更権についての規程を盛り込むなど

普段から有給の消化に努めて行く事も大切になってきます。

投稿日:2005/05/23 22:27 ID:QA-0000604

相談者より

投稿日:2005/05/23 22:27 ID:QA-0030212大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたの... [2025/12/15]

-

休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]

-

退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]

-

退職 有給が33日残ってます。会社が退... [2025/03/13]

-

退職者の有給休暇取得について 有給休暇が20日残っている者が9... [2005/08/25]

-

1年間傷病休職した方に有給休暇の繰越を認めていいのか ほぼ1年間、傷病休職した方ですが... [2017/02/13]

-

退職者の有給休暇について 退職者の有給休暇の付与についてご... [2008/04/15]

-

退職時の有給休暇 弊社の休暇年度は4月から翌年3月... [2007/03/02]

-

退職と有給消化 [2010/06/25]

-

有給休暇発生前の退職について 弊社では、有給休暇の前借制度を取... [2008/06/02]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

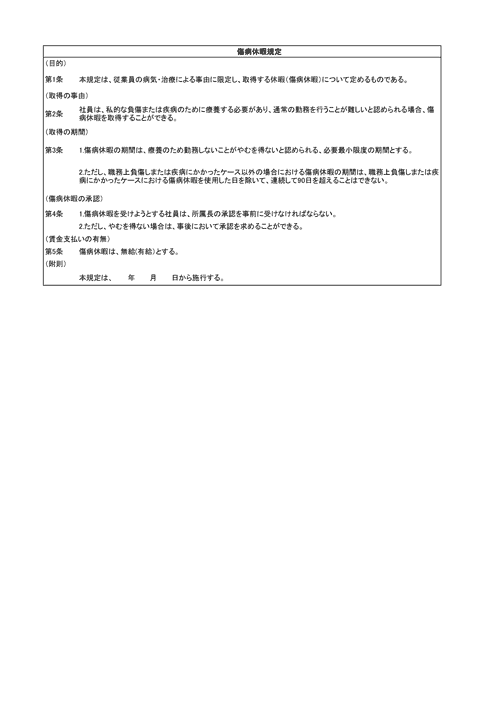

傷病休暇規定

年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

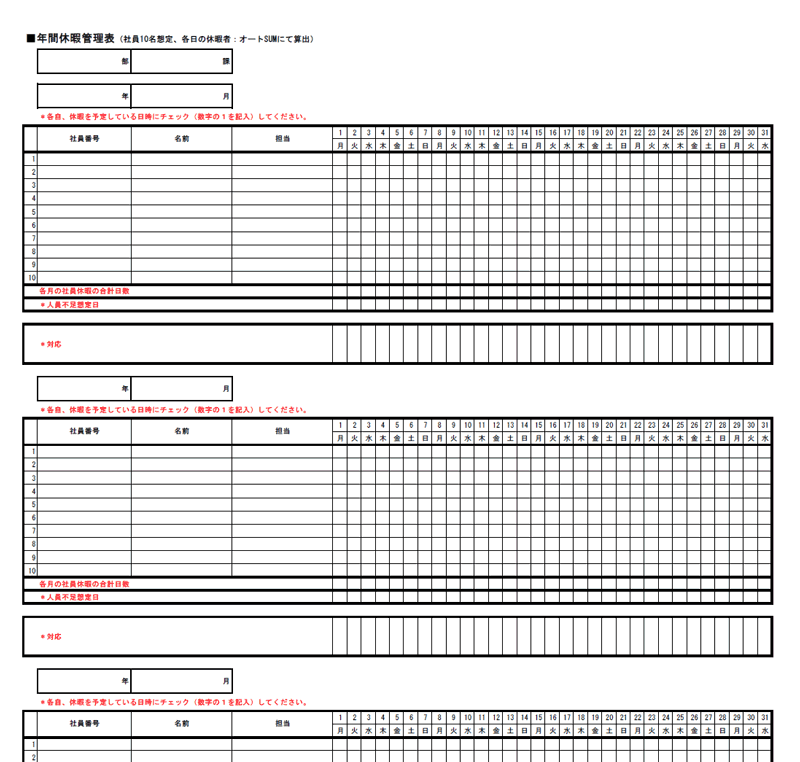

休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント