所得税の税率について

いつもお世話になります。

当方派遣会社で、ある派遣スタッフの方が当社とグループ会社の2箇所で

同月中交互に勤務している事がわかりました。

互いの会社では、税金に関しても甲欄で引いておりましたが、こういった

事態が今後も発生する可能性がある為、これは会社側で確認しなくてはいけないのでしょうか?

知らなかったということでは済まないのでしょうか?

それ以外に何か対応策はないでしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日:2013/10/11 17:52 ID:QA-0056452

- @@@@@さん

- 東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事業主)を派遣先に派遣する事は可能でしょうか? [2024/11/13]

-

常用型派遣について いつも利用させていただいております。派遣には、登録型派遣と常用型派遣があるかと思いますが、常用型派遣は派遣元会社と無期雇用あるいは有期雇用で契約し、派遣先... [2013/12/26]

-

派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派遣先の必要な書類 [2017/05/17]

-

職場での派遣料公開について スタッフより相談があったのですが、派遣先で派遣先社員が「あなたの派遣料知ってる?」「凄く高いんだよ」と具体的な数字は出していませんが、スタッフとしては「高... [2017/07/05]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、たとえグループ会社であっても別会社での勤務に変わりはございません。その際、甲欄へ記入する場合はご存知の通り「給与所得者の扶養控除申告書」が当人から提出されている場合となります。加えまして、複数の会社で勤務し各々の会社から給与を貰っている場合には、原則としまして確定申告を行う必要がございます。

こうした申告書提出先の変更や確定申告等に関しましては、当然ながら会社ではなく当人の義務となります。従いまして、事情を知りえなかった場合に従来通りの取り扱いをしていたとしましても、それだけで責任を問われる事は通常ないものと思われます。

但し、当方税務詳細に関しましては専門外ですので、詳細手続き等に関しましては顧問税理士等の税務の専門家にご確認頂きますようお願いします。

投稿日:2013/10/11 23:29 ID:QA-0056456

相談者より

いつもありがとうございます。

参考にさせていただきます。

投稿日:2014/05/08 16:35 ID:QA-0058817大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」の提出意義に照らし合わせて、適正な対応処理を行います。

給与所得における所得税課税については、初めてその会社に勤務する際に、その対象者が「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出するか否かにより、その課税方法が異なります。

そもそも当該申告書を作成・提出する意義として、

①給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除や扶養控除、障碍者控除などの控除を受けるために行う手続き。

②個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と統合した形式の手続き。

でありますが、ここで重要なのは、

③提出先会社において、給与所得者が主たる給与として源泉課税を行う手続き。

であることです。

主たる給与として対象者が申告することで、源泉課税は甲欄の税額表を利用して計算が可能となります。 掛け持ちして給与所得を得る所得者が、複数の会社のうち、その会社一社を主たる給与として源泉課税をするか否かは、申告者ご本人でしかわかりえないものであります。

ついては、ご入社時に、申告書を提出する意義を対象者に説明の上、申告するか否かを確認する必要がございます。

この度のケースでは、グループ会社とはいえ、それぞれ別に給与支給があり、課税計算も別に行われております。

よって、該当のスタッフに対し、申告書の提出意義を説明の上、いずれかの会社の課税計算に利用する税額表を甲欄から乙欄に修正となる旨お伝え下さい。また、乙欄に修正された給与は、年末調整の対象にならず、確定申告となります。従前まで甲欄計算をしていた給与計算については、乙欄計算により再計算をし、不足税額を調整してください。

尚、会社や個人は、従業員への給与支給において、所得税及び復興特別所得税を差し引いて国に納める義務があり、それを源泉徴収義務者といいます。

源泉徴収義務者は、この納付義務により、課税処理を適正に処理することが求められるため、会社が知りえないまま処理を行うことは難しいと思われます。

そこで、今後の対策としては、①入社時における申告書提出意義の説明と、②申告書の提出が無い限りは、乙欄(支払い形態によっては丙欄)にて給与計算を行うことを徹底頂くこととなります。更に、③既存のスタッフについては、年末調整時に申告書提出意義を再確認し、本来提出義務の無い対象者が甲欄計算されていましたら、乙欄に変更の上、ご本人に確定申告頂くようご指導下さい。

投稿日:2013/10/15 17:22 ID:QA-0056488

相談者より

いつもありがとうございます。

参考にさせていただきます。

投稿日:2014/05/08 16:35 ID:QA-0058818大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事業主)を派遣先に派遣する事は可能でしょうか? [2024/11/13]

-

常用型派遣について いつも利用させていただいております。派遣には、登録型派遣と常用型派遣があるかと思いますが、常用型派遣は派遣元会社と無期雇用あるいは有期雇用で契約し、派遣先... [2013/12/26]

-

派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派遣先の必要な書類 [2017/05/17]

-

職場での派遣料公開について スタッフより相談があったのですが、派遣先で派遣先社員が「あなたの派遣料知ってる?」「凄く高いんだよ」と具体的な数字は出していませんが、スタッフとしては「高... [2017/07/05]

-

半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異なります。半休を取得して残業を行った場合、派遣勤務先の勤務時間が9:00~17:00の7時間勤務、本社は8:30~17:3... [2017/06/26]

-

派遣社員の有休申請について 私の勤めている派遣会社から、派遣社員として派遣先に勤務している方が「今日で(派遣先を)辞める」と派遣先に直接言い、とりあえず明日から有休を使いたい、と言っ... [2023/04/17]

-

派遣元責任者を派遣出来るでしょうか 初歩的な質問で申し訳ありませんが、お知恵を頂けると有り難いです。派遣で電話応対オペレーターを出している御客様企業(派遣先)から、派遣スタッフ人数増加に伴う... [2008/04/10]

-

翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが、勤務時間が0:00を跨ぐ場合で、翌日が休日の場合、0:00から5:00までは休日かつ深夜労働とみなすべきでしょうか?例え... [2005/11/10]

-

派遣先の講ずべき措置について 派遣先の講ずべき措置について、万が一講じていなかった場合は、指導・是正の対象となると思いますが、派遣元も同様に処分をされるのでしょうか。派遣先に求められて... [2016/06/29]

-

派遣社員の残業・休日出勤について 派遣先が派遣労働者に残業や休日出勤させたい場合、派遣元が36協定を締結し、届けますが、派遣先と派遣元間で結んでいる契約条件(特別条項付き協定の時間)よりも... [2007/07/31]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

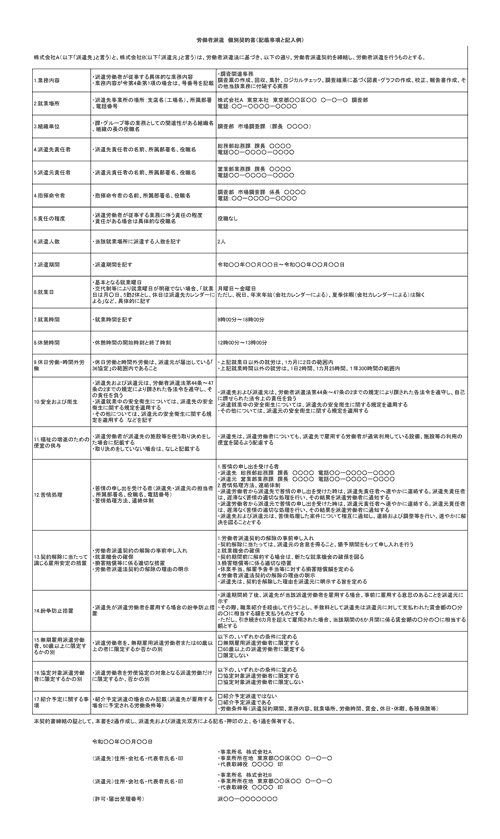

労働者派遣個別契約書

労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント