研修のフォローアップミーティングの方法

階層別にリーダーシップ、マネジメント、コミュニケーション等の集合型研修を実施しました。その研修効果を維持する為に3~6か月経過時点でフォローアップ会を行っています。しかしながら、これまでは受講者が順番に答えて終わりという盛り上がりに欠ける結果です。ファシリテーションにもよりますが限界もあり、効果的な方法がありましたらアドバイスをお願いします。

投稿日:2008/01/25 18:00 ID:QA-0011103

- *****さん

- 東京都/証券(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました

研修のフォローアップミーティングの方法

研修を受講される前に目標を明確に可視化されることをおすすめします。

目的だけが明確でも結果としての視点が全員ばらばらで、何を話し合いすればいいのか、何をどのように報告すればいいのかが不明なのではないでしょうか?

フォローアップミーティングの時には話し合う項目を

目標に沿って時間配分を行い、参加者全員がディスカッションしていかれてはいかがでしょうか?

ミーティングではファシリテーターへの依存よりも全員の前向きな取り組みがさらに効果的な研修へと繋がると思います。

株式会社CHEERFUL

研修事業部 沖本るり子 (東京都千代田区)

投稿日:2008/01/25 20:05 ID:QA-0011106

プロフェッショナルからの回答

組織学習手法が有効

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

御社でのフォローアップミーティングの第一の課題は、参加者のコミットメント向上ということに尽きます。

そのためには、“対話”(※ディスカッション=議論ではなく)を軸にした組織学習のプロセスが有効です。

組織における一般的な会議やミーティングは、多くの場合次のような好ましからざる状況に陥る傾向が顕著です。

①沈黙が続き誰も発言しない

※御社の例です。

②権限を持った1名だけが延々と演説する。

③意見が対立する2名だけによる水掛け論が続き、他のメンバーはそれを傍観しているだけ

こうした現象は、いずれも会合を議論(※是非や正否を決する会話)と捉えており、そこから新しい付加価値を生み出す“対話”として捉えていないことによります。

組織学習の代表的な方法としては、次のようなものがあります。

①アクション・ラーニング

②AI(アプリシェイティブ・インクワイリー)

③オープンスペーステクノロジー 他

いずれも、弊社にて導入サポートすることができますが、特に①のアクションラーニングが、比較的スクリプトが固まっているために、導入しやすく効果が得られ易いメリットがあります。

※詳細は弊社WEBサイトも合わせてご覧下さい。

御社のケースは、こうした組織学習手法を活用して、参加者のコミットメントを高め、個々人の振り返りと学習を進めながら、研修参加者のチームとしての“結束”をも生み出していくと、飛躍的に効果が高まると思われます。

以上、ご参考まで。

投稿日:2008/01/26 12:38 ID:QA-0011109

プロフェッショナルからの回答

研修のフォローアップ

研修のスケジュールを考える時に、当社ではフォローアップも含めた研修スケジュールをご提案、実施しています。

「例」

前期「リーダーシップの基本の習得~目標設定」

インタバル期間「実践」

後期「実践の振り返り」

フォローアップはこの「後期」スケジュールに該当します。

研修では「学ぶこと」が重要ではなく、「実践して、何を気づいたか」「今後どうするのか」を考え、実践していくことが重要だと思います。

投稿日:2008/01/26 14:38 ID:QA-0011111

プロフェッショナルからの回答

研修効果測定とフォローアップミーティング

すでに、階層別の研修実施されたとのことですが、当初の研修の目標は設定されてましたか? 目標が設定されている場合には、3-6か月の間に研修時に学んだ知識、スキルが、職場で、どのように活かされ、どのような効果が出たのか、出てないのかをアンケート、ヒアリング、報告書等で明確にするようにしてますか?

当センターの実施する研修では、研修効果測定用のアンケート用紙の提供等も行っており、これを実施されると、職場での進み具合が一目瞭然に分かるようなります。その中で重要なのは、研修で学んだことを職場で実践する適切な機会があったのか、やったが効果が十分でなかったのか、その原因は何だったのかを判断し、其々の状況を把握することです。その基礎情報を把握した上で、フォロアップミーティングを実施すると、非常に効率的に会議を進めることが可能になり、今後の対策につなげます。会議で、浮彫りになった課題を解決するため、不足した知識やスキルを補足するために、フォローアップ研修を実施しますと、次のステップにスムースに進めますので、非常に役立ちます。

当センターには、研修効果測定用の一般公開コースもあり、育成の「見える化」にも力を入れておりますので、参加をお待ちしております。

投稿日:2008/01/27 14:56 ID:QA-0011112

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

研修について 階層別研修等、ビデオ研修を用いた... [2005/09/20]

-

研修について 当社では、様々な研修を行う機会を... [2007/06/01]

-

研修中の労災について 研修予定者から質問を受けました。... [2008/07/08]

-

新入社員フォローアップ研修について 当社はメーカーですが、今年春入社... [2007/11/22]

-

新入社員の研修について 現在新入社員向けの研修制度を策定... [2005/12/06]

-

今春入社社員(学卒)の研修期間の残業 早速ですが、現在新入社員の研修(... [2010/04/19]

-

新任監督職(主任)研修実施について 今回、新任監督職(主任)研修を企... [2011/04/07]

-

研修の成果設定について 研修を企画しておりますが、最終的... [2009/11/24]

-

研修時の残業時間取り扱い 4月より新卒が入社し、1週間の研... [2007/02/07]

-

研修受講歴の開示について ご相談させて頂きます。社員の研修... [2021/12/28]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

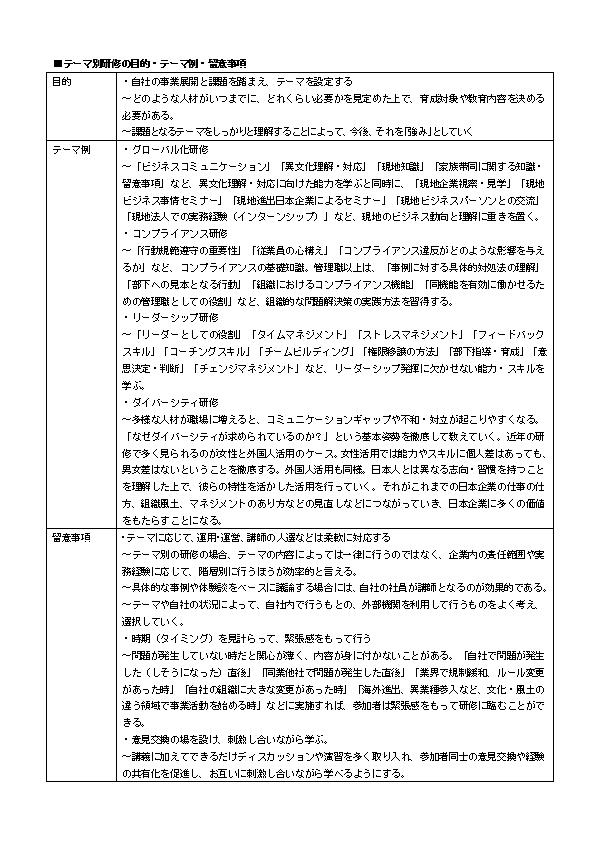

テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。

ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。

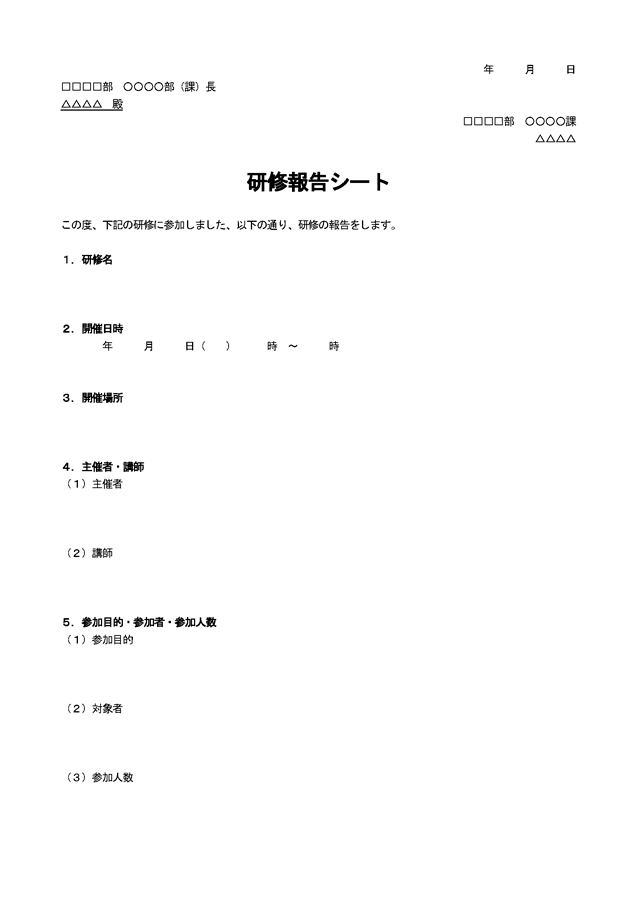

研修報告書

社内向けに、研修の内容や所感を報告するための書式です。

社内研修広報

社内で研修を行う際に通知するための文面例です。

マナー研修受講報告書

社内向けに、マナー研修の内容と所感を報告するための書式です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント