従業員(派遣社員)が派遣元を変えて同じ職場で勤務していた。

従業員(派遣社員)が派遣元を変えて同じ職場で勤務していました。

派遣社員(常用雇用契約)が弊社を退職後、同じ職場(派遣先)に派遣元を変えて派遣されていました。

派遣社員から、1ヶ月前告知で弊社を退職したい旨を受け、退職理由を確認し了承しました。

その際の退職理由は、町工場で派遣社員でなく、自社工場で正社員として勤務出来る会社が見つかったので、

そこに就職したいという旨でした。

その際、派遣先の直接雇用や派遣元を変えての同一職場での勤務等をしないことを確認し、そのような事は、

決してしませんと約束をもらいました。

しかし、実情は、派遣社員は派遣元を変えて、弊社退職日の翌日から、同じ派遣先で同じ仕事をしていました。

弊社は、この乗り換えにより、派遣先での弊社の派遣社員はゼロになり、明らかに、担当の課長様から避けられて

しまいました。

過去の投稿を見ますと、このような行為を行う前の相談が多く、派遣法に抵触する恐れが高いので、

安易には辞めた方がいいという内容が大半でした。

今回は実際にこの乗り換えが起こっており、どのように派遣先、派遣元に効果的に抗議できるのか思慮しております。

弊社はこの件が労働者派遣法第26条第7項(派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止)に抵触している

ことを派遣先に抗議し、派遣元に引き抜き行為による損害賠償請求をしたいと考えております。

このようなケースは派遣法違法になることと損害賠償請求が可能なものなのかご享受頂けますか?

投稿日:2013/12/11 20:42 ID:QA-0057224

- きんぎょ大好きさん

- 愛知県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

常用型派遣について いつも利用させていただいております。派遣には、登録型派遣と常用型派遣があるかと思いますが、常用型派遣は派遣元会社と無期雇用あるいは有期雇用で契約し、派遣先... [2013/12/26]

-

派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派遣先の必要な書類 [2017/05/17]

-

派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事業主)を派遣先に派遣する事は可能でしょうか? [2024/11/13]

-

職場での派遣料公開について スタッフより相談があったのですが、派遣先で派遣先社員が「あなたの派遣料知ってる?」「凄く高いんだよ」と具体的な数字は出していませんが、スタッフとしては「高... [2017/07/05]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、こうした一旦派遣契約が解除された後の新たな派遣就労に関しましては直接的な法的制限の定めは見られません。派遣法26条第7項の特定行為に関しましても通常の派遣契約等を取り交わしている限り直ちに反するものとはいえないでしょう。

こうしたいわゆる一種の引き抜き行為防止の為には、労働者派遣契約上であらかじめ禁止事項として会社間で定めておかれることが必要といえます。そうした定めがなければ損害賠償請求を行う事はかなり難しいものといえます。かといって、職業選択の自由のある派遣社員に請求する事も、通常は困難といえるでしょう。

どうしても何らかの責任追及をされたいという事であれば、派遣問題に詳しい弁護士に御相談されることも一つの方策ですが、こうした義務に関して派遣契約上の定めが無ければ現実的には難しいというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/12/11 23:37 ID:QA-0057227

相談者より

ご回答ありがとうございます。

同じ質問を労働局需給調整室に聞きましたら、派遣社員の特定にあたるので、行ってはならないということでした。特定行為が通常の派遣契約等を交わしている限り直ちに反するものではない。というのは、驚きました。何か凡例みたいなものがあるのでしょうか?そのように解釈できる文面があるのでしょうか?ただの解釈の相違なのでしょうか?

だとしたら、他の法律家のご回答も是非お聞きしたいです。

投稿日:2013/12/12 08:13 ID:QA-0057228参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

まず、派遣先との派遣契約と派遣社員との契約とを分けて考える必要があります。

派遣社員が辞めた時点で、派遣契約が継続しているのであれば、別の社員を派遣すれば

いいということになります。

退職した社員がどこに勤務しようが、憲法の職業選択の自由が優先されます。

経営上の社内機密を持った社員であれば、競業避止といって、同業者への一定期間の

就職は禁止することができますが、そうでない限り、社員を縛ることはできません。

投稿日:2013/12/12 09:43 ID:QA-0057230

相談者より

回答ありがとうございます。

競売避止とは?

退職時に締結するものですが、入職時に締結するものですか?どのくらいの期間禁止出来るのですか?

そもそも、先生が言う、職業選択の自由が優先されるのでは?

退職の際に弊社に損害を被る行為(この場合は、派遣会社の乗り換え)をしないと覚書はもらっております。

投稿日:2013/12/12 10:05 ID:QA-0057232大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

文面の件ですが、この度の詳細事情を当方では知りえませんので勿論確答ではない件ご了承下さい。

また「特定行為が通常の派遣契約等を交わしている限り直ちに反するものではないというのは驚きました」とございますが、誤解が無いよう申し上げますと、そもそもこの度の事案が「特定行為」に該当するとは言い切れないというのが私共の見解です。勿論、特定行為であれば当然ながら派遣法違反になります。

いずれにしましても、脱法的行為と思われる複雑な案件ですので、異論も含めて様々な解釈が可能といえるでしょう。

従いまして、私自身の解釈としまして先の回答に相違はございませんが、行政が詳しい事情を聴かれた上で法違反の可能性があるという事でしたら損害賠償請求も検討されてよいのではと感じます。

投稿日:2013/12/12 09:55 ID:QA-0057231

相談者より

ご回答ありがとうございます。

やはり、解釈の違いなのですね。

損害賠償ができるのかどうか分かりませんが、

しっかり抗議したいと思っております。

このようなことをされたのは、初めてで。

大手企業の総務様がこのような安直に脱法行為と疑われても仕方のない事、されることに非常に驚き、誠意ある対応を求めたいです。

投稿日:2013/12/12 10:11 ID:QA-0057233大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

事前に十分練られた三者プロット、派遣先のコンプライアンスの観点から攻めてみれば

派遣先、 派遣社員、 別派遣元の三者が、 事前に十分シナリオを練り上げていたようですね。 本人退社時点で、 派遣契約が有効であったならば、 代替派遣者を選定しなければなりませんが、 第26条7項は、 この時点における派遣者の特定を禁じているわけです。 ご説明ではハッキリしませんが、 本人退社時点で契約が解消、終了していれば、 この違反問題は起きないわけです。 そうでなければ、 同法違反に加え、 契約不履行に対する損害賠償 ( 民法415条 ) の対象となり得ます。 次に、 本人との関係ですが、 憲法における転職の自由といっても、 現実の具体的判断は、 民法、 会社法、 労働法などに依る訳です。 退職時に、 書面化された退職事由が、 事実と全くかけ離れた、 作為的表示であれば、 信義則に著しく欠けた行為となります。 然し、 その事実だけで、 直接、 本人に何らかの補償を要求するのは無理でしょうが、 三者プロットを立証する重要な証拠になります。 別派遣元に就いては、 同業者として、 このような事実を承知の上で、 採用、 派遣された商道徳上の責任を免れるわけにはいかないでしょう。 推定するに、 派遣先を軸とし、 事前に十分練られた三者プロットであることは、 略、 間違いないでしょう。 最初に申し上げた、 派遣契約の有効性、 損害賠償の請求、 一筋縄ではいかないと思いますが、 身近に相談できる方や、 都道府県労働局などの知恵を借り、( 大規模企業と思われる ) 派遣先のコンプライアンスの観点から、 ( 表現は少々過激かもしれませんが、ここが一番痛いところの筈 ) 風穴を空けてみては如何がでしょうか。

投稿日:2013/12/12 14:18 ID:QA-0057236

相談者より

弊社と派遣先との個別契約は、派遣社員が退職と同時に終了しております。

私が申し上げたいのは、乗り換え先の派遣元から弊社の派遣社員が派遣されるのが(今回は、退職日の次の日から)派遣先が派遣社員を特定していると疑いの余地がないと思っています。

当然、言い訳は何とでも言えるでしょうが。

損害賠償を請求するのは、難しいと思っておりますが、何とか一矢報いたいという思いです。

投稿日:2013/12/13 08:39 ID:QA-0057239大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件2

競業避止は、通常、就業規則で定めていますが、

判例では、職業選択の自由が優先されるので、

一定の、会社機密やノウハウを持った社員、役職者、あるいは業種に限って

有効とされています。

ただし、会社としては、

抑止効果もあるので、一般社員に対しても

記載しているケースも多くあります。

投稿日:2013/12/12 17:23 ID:QA-0057237

相談者より

この辺りを社会労務士さんと話をして就業規則や機密保持の誓約書の整備をしたいと思います。

投稿日:2013/12/13 08:41 ID:QA-0057240大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

実態

法的なものではなく、人事の実態で申し上げれば、珍しいものではないと思います。派遣スタッフが待遇に不満を持っているところに、競合派遣会社と話が出来、話がまとまり、派遣先も料金値下げや、そのままの御社との契約ではスタッフが辞めてしまうより良いと判断した等、いろいろ考えられます。スタッフ特定は違法ですが、それを裁判で争うメリットが低いので一般的にはエスカレートせず、御社のような引き抜かれた側が泣き寝入りしている例はあるだろうと思います。

退職後の競業への就業禁止は、工場作業員のような業務ではまず勝ち目はないと思います。顧客情報や製品開発情報など、高度な経営情報や経営を左右しかねない高度人材であれば一定期間の競業就業禁止は認められることがありますが、こうした具体的損害が証明できないようですと、おそらく裁判をしても難しいと言われています。

派遣会社はこうした引き抜きリスクをある程度予期し、スタッフ管理、待遇その他、特に重要な派遣先やスタッフには厚いケアをするなどで、囲い込みをする例が多いと思います。重要案件であれば、今後契約中の定期スタッフケア等を考慮されても良いかも知れません。

投稿日:2013/12/12 22:57 ID:QA-0057238

相談者より

回答ありがとうございます。

派遣先、派遣元、派遣社員に損害賠償を請求するのは難しいそうですね。

町工場の社長さんに話をしても意味がないかもしれませんが、今回派遣先は、大企業であります。ただ、地方の工場の課長は、コンプライス遵守はもちろんのこと、仁義などを安直に考えている所があります。

抗議文を送り、本社に実態を報告し、謝罪してもらいたいです。

そのぐらいは求めても良いですよね。

泣き寝入りするつもりはありません。

投稿日:2013/12/13 08:52 ID:QA-0057241大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

常用型派遣について いつも利用させていただいております。派遣には、登録型派遣と常用型派遣があるかと思いますが、常用型派遣は派遣元会社と無期雇用あるいは有期雇用で契約し、派遣先... [2013/12/26]

-

派遣者正規雇用について 派遣者正規雇用に必要な派遣元と派遣先の必要な書類 [2017/05/17]

-

派遣会社との業務委託 派遣会社が業務委託した人(個人事業主)を派遣先に派遣する事は可能でしょうか? [2024/11/13]

-

職場での派遣料公開について スタッフより相談があったのですが、派遣先で派遣先社員が「あなたの派遣料知ってる?」「凄く高いんだよ」と具体的な数字は出していませんが、スタッフとしては「高... [2017/07/05]

-

派遣社員の残業・休日出勤について 派遣先が派遣労働者に残業や休日出勤させたい場合、派遣元が36協定を締結し、届けますが、派遣先と派遣元間で結んでいる契約条件(特別条項付き協定の時間)よりも... [2007/07/31]

-

派遣社員の有休申請について 私の勤めている派遣会社から、派遣社員として派遣先に勤務している方が「今日で(派遣先を)辞める」と派遣先に直接言い、とりあえず明日から有休を使いたい、と言っ... [2023/04/17]

-

派遣先の講ずべき措置について 派遣先の講ずべき措置について、万が一講じていなかった場合は、指導・是正の対象となると思いますが、派遣元も同様に処分をされるのでしょうか。派遣先に求められて... [2016/06/29]

-

派遣会社の変更 こちらは派遣先です。現在20名の派遣社員を利用しており、派遣元は2社です。今回、次回派遣更新にあたり、派遣会社より、数名の派遣社員が退職等で派遣社員を入れ... [2021/02/15]

-

特定派遣について 特定派遣について判らない点があります。1.派遣期間は、一般と同様なのか。2.上記に関して、派遣元で直雇用(契約・正社員)されていても同じなのか。以上2点の... [2008/06/03]

-

派遣元責任者を派遣出来るでしょうか 初歩的な質問で申し訳ありませんが、お知恵を頂けると有り難いです。派遣で電話応対オペレーターを出している御客様企業(派遣先)から、派遣スタッフ人数増加に伴う... [2008/04/10]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

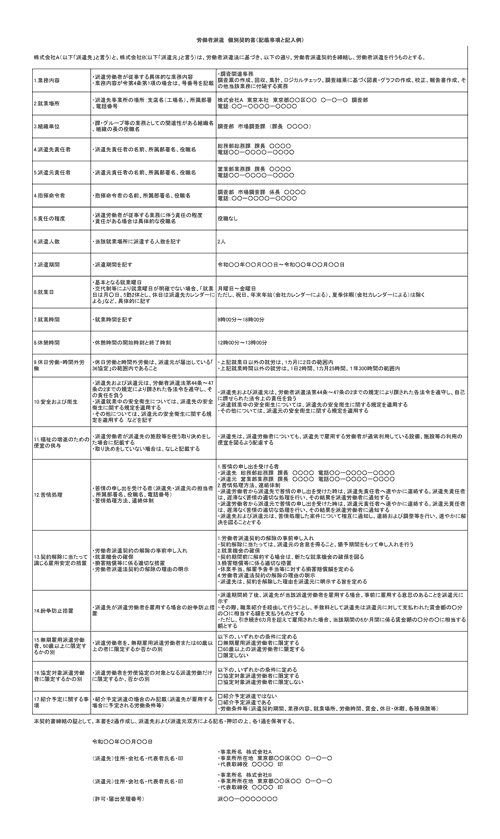

労働者派遣個別契約書

労働者派遣の契約を締結するときに、個別に事項を定めるための契約書です。

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

退職承諾書

退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント