社員からの退職日延長の申し出

いつも参考にさせていただいております。

口頭で社員から退職の申し出をメールと口頭で受け付けました。

もともと採用条件と異なる勤務条件の希望を言ってきたり、教育係の指示命令に従わず職場の雰囲気を悪くしてしまうような言動をするなど問題のある社員だったため、その場で退職を了承しました。

退職日については少し考えたいとのことだったので、翌週聞くことにしました。

一週間後、月初の処理だけは自分でやりたい、有休を消化して辞めたいとの意向を受け、有休がすべて消化できる11月中旬での退職を提案し、本人も了承。退職手続きを進めようとした矢先に、メールで「やっぱり自分としてはボーナスをもらってから辞めるのがベストだと考えます」と12月中旬まで退職日を延長したいと言ってきました。

後任への引継ぎが必要ない社員でしたので、有休消化を希望してきた時点でその旨を本人には伝えてありましたが、ボーナスのためだけに退職日を延長したいと言ってきたので断りたいと考えています。

本人は「会社が退職日を決めるのはおかしい」と言っていますが、後任の候補者の選考もすでに始めていますので、要求を断ろうと思います。

退職届がまだ提出されていませんが、口頭での退職日の了承(お互いの)が有効かどうかご教示いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/27 17:33 ID:QA-0159960

- サリィさん

- 愛知県/旅行・ホテル(企業規模 11~30人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]

-

退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]

-

64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]

-

退職者の有給について パートで退職された方がいますが、有給が残ったままの状態です。退職は自己都合による退職で、有給は付与されたばかりのタイミングでの退職の申し出だったので、有給... [2024/08/23]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

口頭による退職(合意解約)の意思表示、およびそれに対する会社側の承諾は、

原則として、法的に有効です。

問題となるのは、言った、言わない問題です。

|一週間後、月初の処理だけは自分でやりたい、有休を消化して辞めたいとの

|意向を受け、有休がすべて消化できる11月中旬での退職を提案し、本人も了承。

上記、やりとりのメール等、了承した旨のエビデンスが残っているのであれば、

会社としては、歴然とした態度で、合意成立後の一方的な退職日の変更要求には

応じられないことを本人へ示せばよろしいかと存じます。

また、何らエビデンスが残っていない場合は、改めて十分な話し合いが必要です。

そして退職日がまとまり次第、すぐに退職届を提出していただくことです。

話し合いの結果、退職日の折り合いが付かない場合は、社員有利となりますが、

退職日の延長を認めた方が労務リスクは抑えられます。

投稿日:2025/10/27 18:00 ID:QA-0159966

相談者より

ありがとうございました。11/7を最終出勤にしたいという本人からのメールも残っていますので、それを根拠に拒否したいと思います。

投稿日:2025/10/27 18:44 ID:QA-0159973大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

まず、今回のご相談は実務上よく問題となる「退職意思表示後の退職日変更」および「退職日の合意の効力」に関する論点です。

ご提示の経過を踏まえると、会社側が当初合意した11月中旬退職を有効として扱い、12月中旬への延長要望は拒否して差し支えない状況と考えられます。以下、法的根拠と実務運用をご説明申し上げます。

1.退職意思表示の法的性質

(1)労働者からの「辞職の申出」は意思表示

民法627条1項により、期間の定めのない労働契約は、2週間前の予告により労働者が一方的に解約できるとされています。

つまり、労働者の退職の意思表示は、会社の承認を要せず一方的に有効となります(ただし「撤回」や「変更」は原則できません)。

2.退職日を巡る合意と変更の可否

(1)退職日が確定した後の変更

退職の意思表示後、労使で退職日を特定し合意に至った場合、それは労働契約終了時期についての合意(準契約)と解されます。

この場合、一方的に退職日を変更することはできません。

・裁判例:

東京地裁平成25年12月5日判決(大和ハウス工業事件)

「退職日を合意した以上、当事者双方の合意なく変更できない」

したがって、今回のケースでは、

「有休を消化して11月中旬に退職する」

と双方が合意・了承しているため、その時点で退職日は確定しています。

(2)「ボーナスをもらってから辞めたい」という延長希望

ボーナス支給を目的とした退職日延長希望は、労働者の一方的都合による契約変更要請であり、会社がこれに同意しない限り、法的拘束力はありません。

従って、会社としては以下のように対応して問題ありません。

「既に11月中旬退職で合意済みであるため、変更は認められません。予定どおり有給休暇消化をもって退職となります。」

3.「会社が退職日を決めるのはおかしい」という主張への対応

確かに、退職の申出自体は労働者の権利ですが、

退職日の確定には「双方の合意」が必要な場合があります。

労働者が「いつ辞めるか」を一方的に指定することはできず、

民法上は「2週間の予告期間をおけば退職できる」だけ。

会社と合意のうえで退職日を決めた場合は、その合意が優先。

したがって、「会社が一方的に決めている」のではなく、

本人の有休消化希望を踏まえて11月中旬と合意したという経過を整理しておくことが重要です。

4.退職届未提出の扱い

退職届(書面)が未提出であっても、

・口頭やメールで明確に退職の意思表示がなされており

・退職日についても双方で具体的に合意している

場合は、有効な退職意思表示と退職日確定の合意が成立しています。

・補足

書面の退職届は形式的確認に過ぎず、法的には「退職の意思表示」があれば足ります。

ただし、後日の紛争防止のため、本人にメール等で「11月中旬退職で合意済み」と確認を残すことが極めて有効です。

5.実務対応のポイント

退職日を明記した「退職確認書」または「退職手続メール」を送付

「〇月〇日付で退職とすることで合意済みです。本メールをもって確認といたします。」と明記。

本人の返信がなくても、会社側の確認記録として有効。

延長希望には応じず、淡々と事務処理

「既に退職日について合意済みですので、変更はいたしかねます。」

感情的対応は避け、書面・メールで一貫。

ボーナス支給基準日を明確に

賞与規程で「支給日在籍者のみ支給」とある場合は、退職者は対象外。

万一曖昧な場合は「支給日在籍者に限る」と規程の明文化も検討。

6.まとめ

論点→判断・対応

退職意思表示→メール・口頭で成立(書面不要)

退職日の合意→11月中旬退職で合意済み、有効

延長希望→労働者の一方的変更は無効

ボーナス目的の延長→拒否して問題なし

実務対応→書面・メールで合意確認を残す

以上です。よろしくお願いします。

投稿日:2025/10/27 18:08 ID:QA-0159968

相談者より

とても詳しくご回答くださりありがとうございました。

当初11/7を最終出勤日として有休消化したいと申し出てきたメールが残っていますので、それを根拠に延期は拒否したいと思います。

投稿日:2025/10/27 18:45 ID:QA-0159974大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、口頭であっても当人の意思が確認出来ていれば退職日は有効となりえます。

但し、メール等でも退職日に関わる当人からの同意を表す記録が一切無ければ、最終的には「言った言わない」「退職日を強要された」といったような話になりかねませんので、注意が必要です。

投稿日:2025/10/27 19:20 ID:QA-0159979

プロフェッショナルからの回答

合意退職

以下、回答いたします。

(1)「有休がすべて消化できる11月中旬での退職を提案し、本人も了承」とのことです。両者の合意により退職日が決まったものとも推察されます。

(御参考)

※民法第522条第1項

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

※労働契約法第8条

労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

(2)但し、契約(変更)は口頭でも成立しますが、労働契約法を踏まえれば、一般に、労働契約の場合には書面による確認が求められているものと認識されます。本件、「口頭での退職日の了承(お互いの)」ということであれば、この了承の有無が争いになった場合には、なぜ書面により確認しなかったのかということがが争点になると考えられます。当該退職日の効力については必ずしも万全とは言い難いものと考えられます。

(御参考)

※民法522条第2項

契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

※労働契約法第4条第2項

労働者及び使用者は、労働契約の内容(期間の定めのある労働契約に関する事項を含む。)について、できる限り書面により確認するものとする。

(3)一方、「11/7を最終出勤にしたいという本人からのメールも残っています」とのことです。これについては、「退職日に関する合意の申込み」であると認識されます。「当該申込を承諾する」旨の書面(メール)による連絡はなされているのでしょうか。万一、なされていないのであれば、「11月7日」が撤回され、新たに「12月中旬」が申し込まれたとされる余地もあるように思われます。

(御参考)

1)退職の意思表示については、「一方的解約としての辞職」と、「合意退職の申込み」があります。

2)裁判例(大通事件 1998年7月17日 大阪地判決)では、以下のように、前者として扱うことについて慎重です。

※労働者による一方的退職の意思表示(辞職の意思表示)は、期間の定めのない雇用契約を、一方的意思表示により終了させるものであり、相手方(使用者)に到達した後は、原則として撤回することはできないと解される。

※しかしながら、辞職の意思表示は、生活の基盤たる従業員の地位を、直ちに失わせる旨の意思表示であるから、その認定は慎重に行うべきであって、労働者による退職又は辞職の表明は、使用者の態度如何にかかわらず確定的に雇用契約を終了させる旨の意思が客観的に明らかな場合に限り、辞職の意思表示と解すべきであって、そうでない場合には、雇用契約の合意解約の申込みと解すべきである。

※「会社を辞めたる。」旨の発言は、使用者の態度如何にかかわらず確定的に雇用契約を終了させる旨の意思が客観的に明らかなものではあるとは言い難く、この発言は、辞職の意思表示ではなく、雇用契約の合意解約の申込みであると解すべきである。

3)本件については、「11/7を最終出勤にしたいという本人からのメール」を「退職日に関する合意の申込み」と受け止めてもいいのではないかと思われます。この場合、使用者側の承諾の意思が労働者に到達した時点で初めて「合意」が成立したものと認識されます。

投稿日:2025/10/27 20:48 ID:QA-0159981

プロフェッショナルからの回答

対応

退職手続きでは、退職日の確定がきわめて重要ですので、本件のように、そこでもめることが無いよう、最初に退職日合意をした時点でメールなどで証拠固めをしておく必要がありました。

とりあえずそれを示すメールがあるなら、それを根拠に退職手続きを進めればよく、逆にその後退職日変更を検討するというような証拠が他に無いことが前提となります。

退職日の確定や退職届の確保は、後でもめないためにも、きわめて重要で、それを確保することで、会社側はしっかりイニシアチブを取って退職手続きを進められます。

投稿日:2025/10/27 22:52 ID:QA-0159984

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

有効です。

原則論としましては、退職の意思表示は、真に本人の意思による確実なものでなければなりませんが、その手段、方法については、絶対にこうでなければならないといった一般的なルールはありません。

ですから、口頭、書面、メール等、いずれであっても基本的には問題はないといえますが、ただし、「言った」、「言わない」といった類のトラブルを避けるためには、口頭より書面によることが望ましいことはいうまでもありません。

メールについては、本人のパソコン、スマホ等から本人名で送信されたものであっても、第三者が本人に代わって作成、送信することも可能であり、手続きルールとしては不適当であるといえますので、本人への意思確認は欠かせません。

有休がすべて消化できる11月中旬での退職の提案に対し、本人がそれで了承したのであれば、その時点で退職は法的にも有効に成立しております。

本人の「会社が退職日を決めるのはおかしい」との主張は的外れでしかなく、残有休消化時点での退職で進めていけばよろしいでしょう。

投稿日:2025/10/28 09:12 ID:QA-0159993

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

退職日 当社は退職の申し出があった者に対し、退職届(退職願)を提出させています。この際、退職日を確定するのですが、退職日は当社の営業日としています。1.これは合法... [2010/05/15]

-

退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し、通常は翌4月中に退職一時金の支払いをしておりますが、3月中の支払いができないかとの問い合わせがありました。退職所得として... [2009/02/13]

-

64歳11ヶ月退職について 来年65歳になる社員から、失業保険を受給したいので65歳になる前に退職したいといわれました。誕生日が1/18なので退職日は1/16にしたいということですが... [2025/10/17]

-

退職者の有給について パートで退職された方がいますが、有給が残ったままの状態です。退職は自己都合による退職で、有給は付与されたばかりのタイミングでの退職の申し出だったので、有給... [2024/08/23]

-

退職者の有給 退職した社員の有給が残っていたのですが本人から申請されなかったのでそのままにしておいて良いでしょうか? [2025/12/15]

-

希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、希望退職を募る場合、退職金の上乗せはどれくらいが妥当でしょうか? [2010/11/30]

-

64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいるのですが、64歳11か月で退職した場合と、65歳になってから退職した場合、雇用保険から受給できる失業給付金などの違いを教え... [2017/02/16]

-

退職率 よく退職率 何%と表示がありますが、算出方法はどのように行うのでしょうか?単純に年度末の人員÷退職者数でいいのでしょうか? [2006/11/24]

-

退職の時の有休消化について 業務終了後有休を取得して退職する場合、公休を含めて与えなければならないのでしょうか。例えば有休が10日ある場合、3月31日で業務を終了した場合、4月10日... [2006/03/24]

-

定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について質問させてください。退職金規定支給表に自己都合、会社都合がある場合、定年退職の場合は会社都合支給でよろしいのでしょうか? [2008/02/14]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

退職承諾書

退職届を受理し、承諾の旨と今後の指示を記載した書類です。

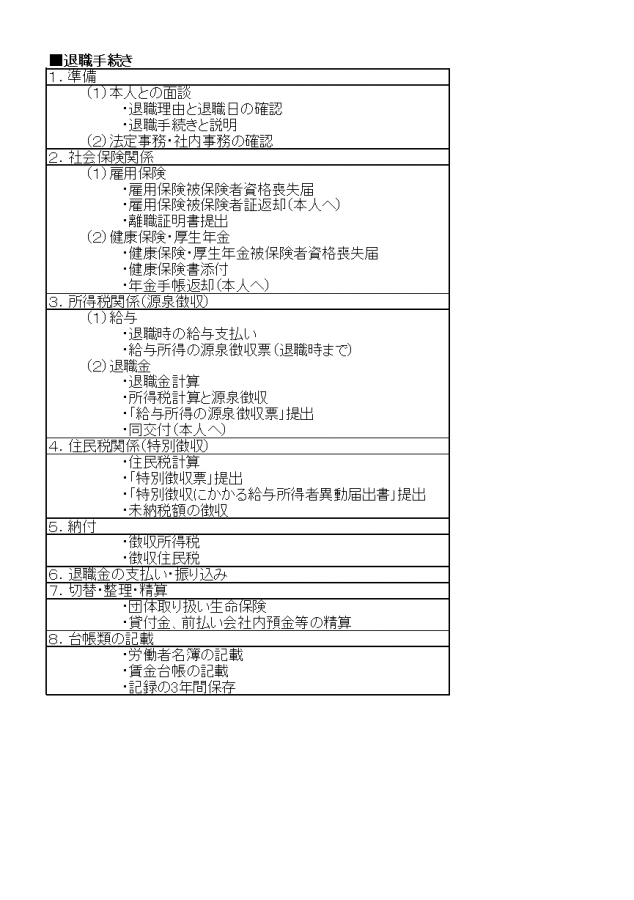

退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント