退職勧奨面談の進め方についてご教示ください

お世話になっております。

退職勧奨面談の進め方についてご教示ください。

以前より問題行動が多く、懲戒処分(譴責)に処したことがある従業員について、その後も人事面談にて指導を行ったものの全く改善しようとする努力が見受けられないため、退職勧奨面談を実施することとなりました。

今までの経緯については企業の顧問弁護士へ相談・確認済で、退職勧奨相当とのアドバイスを受けております。

本人は退職勧奨面談とは知らずに出席し通告を受けることになるのですが、退職勧奨面談時は前置きなくストレートに、現在も行動が問題視されていることを告げ、今に至るまでの経緯の振り返りを行い、何も変わっていないことを自身にて認識させたうえで、自己都合退職をしてほしい旨を告げる流れになりますでしょうか?また、面談の最後に退職届のひな型を封筒に入れて渡すことは容認されますでしょうか?(その場で書いてほしいという強要と捉えられないように、あくまでも面談の最後に、いつまでに考えて欲しいという言葉を添えて渡す予定です。)

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/08/20 19:43 ID:QA-0156902

- 人事総務頑張るさん

- 東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

退職勧奨面談は 解雇回避のための任意の退職提案 という性格を持つため、進め方や言葉の使い方を誤ると「退職強要」や「違法解雇」と評価されかねません。以下、実務上の流れと注意点をご案内申し上げます。

1.面談の進め方の基本フロー

冒頭の位置づけの説明

「これまでの行動について会社として重く見ていることがあり、今後の働き方についてご相談するために面談を設定しました」と、まずは「話し合いの場」であることを明確化。

いきなり「退職してください」と切り出すのは強要と受け止められやすいため避ける。

これまでの経緯の振り返り

過去の問題行動、懲戒(譴責)、その後の指導・面談経緯を、事実ベース・記録ベースで淡々と説明。

感情的な表現や人格否定を避け、「改善が見られなかった」点を客観的に示す。

会社としての評価・今後の選択肢提示

「このまま在籍を続けるのは難しい状況である」との会社判断を伝える。

そのうえで「自己都合退職という選択肢を考えていただきたい」と提案する。

可能であれば、退職時期や条件(例:退職金上乗せ、円満退職扱い)なども示すと検討しやすい。

本人の考える時間を尊重

その場で回答を求めず「〇日までに考えてお返事ください」と期限を区切る。

返答までの期間は3日~1週間程度を目安にするのが一般的。

2.退職届フォーマットの扱いについて

その場で渡すこと自体は違法ではありません。

ただし、本人に「この場で書け」という圧力を与えると強要と評価されやすいため注意が必要です。

実務上は:

面談の最後に「検討用に退職届のフォーマットをお渡しします。強制ではありません。ご自身で考えて、提出する場合にご利用ください」と説明して手渡す。

「いつまでに考えてほしい」と伝えるのはOK。ただし「提出してください」と断定しないことが重要です。

3.リスク回避の留意点

面談記録(議事メモ)を残す(「強要はしていない」証拠に)

複数名(上司+人事など)で対応し、発言が偏らないようにする

圧迫的な言動(退職しなければ解雇する、などの断定的発言)を避ける

条件提示の工夫(円満退職扱い、再就職支援、残存有休の完全消化など)により、本人が自主的に判断できる状況を作る

4,まとめ

進め方は「経緯の事実提示 → 会社の評価 → 自己都合退職の提案 → 考慮の時間付与」という流れが適切です。

退職届のフォーマットを封筒で渡すのは差し支えありませんが、「検討用」「任意である」と明言することが必須です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/21 09:25 ID:QA-0156918

相談者より

大変詳しく、また時系列順に分かりやすくご教示いただき誠にありがとうございました。

投稿日:2025/08/27 23:35 ID:QA-0157356大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、あくまで話し方等形式的な問題ですので、特に決まり事等はございません。

これまでの事情経緯や退職者の性格等も念頭に置かれた上で、扱いにくいタイプの方であれば、より丁寧に説明されるのが望ましいでしょう。退職届の用紙を渡される分については差し支えございません。

投稿日:2025/08/21 09:26 ID:QA-0156919

相談者より

ご教示いただき、誠にありがとうございました。

引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/08/27 23:36 ID:QA-0157357参考になった

プロフェッショナルからの回答

自由な意思

【御相談】

(1)退職勧奨面談時は前置きなくストレートに、現在も行動が問題視されていることを告げ、今に至るまでの経緯の振り返りを行い、何も変わっていないことを自身にて認識させたうえで、自己都合退職をしてほしい旨を告げる流れになりますでしょうか?

(2)面談の最後に退職届のひな型を封筒に入れて渡すことは容認されますでしょうか?(その場で書いてほしいという強要と捉えられないように、あくまでも面談の最後に、いつまでに考えて欲しいという言葉を添えて渡す予定です。)

【回答】

(1)労働者には退職勧奨に応じる義務はなく、これに応じるか否かは労働者の決定『自由な意思』に委ねられています。したがって、退職勧奨は、労働者の自由な意思形成を困難にするものであってはならないと認識されます。

(2)以上を踏まえれば、御相談(1)に関しては、「何も変わっていないことを自身にて認識させたうえで」については、例えば、「何も変わっていないことを事実に基づき客観的に説明したうえで」とすることが考えられます。

(3)また、御相談(2)に関しては、面談において、「退職しない」旨が述べられた場合には、適切ではないと考えられます。

投稿日:2025/08/21 10:28 ID:QA-0156935

相談者より

ご教示いただき、誠にありがとうございました。

引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/08/27 23:36 ID:QA-0157358参考になった

プロフェッショナルからの回答

対応

現在のフェーズが退職勧奨で、改善を求めるものでないのであれば、もはや会社からの説教的な情報は不用です。

まずこれまでの行動の問題から、これ以上の雇用が無理であること、選択肢は辞職するか、このまま解雇されるかのいずれかしかないことの説明です。何が問題なのかわからないと言われない限り、会社から罪状をあげるのは避けた方が良いと思います。

ここで粘られても話は聞くものの、何も結論が変わらないことも伝えるべきでしょう。

退職届の書き方については、記載を間違えると何度も書き直すことになるので、必要なら雛形があると伝えるくらいでいかがでしょう。

投稿日:2025/08/21 11:07 ID:QA-0156938

相談者より

ご教示いただき、誠にありがとうございました。

引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/08/27 23:37 ID:QA-0157359参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問ありがとうございます。当方、元人事部長として質問者様と同様の経験を持つ者です。当方の経験で恐縮ですが、いくつか質問者様の参考になりそうなアドバイスを提供させて頂きます。

まずご質問の趣旨である面談の進め方、そして面談時に退職届の雛形を渡すことは問題ないと思われます。ただし後者については退職者の氏名や退職予定日をあらかじめ会社側で記入して渡すことは避けたほうが良いでしょう。

次に面談の進め方についてのアドバイスです。

1,退職勧奨はあくまでも会社からの提案であることを当該従業員に説明したうえで、退職強要や退職勧告にならないよう言葉を慎重に選び、また当該従業員に無用な精神的プレッシャーを与えないよう場の雰囲気に配慮しつつ、粛々と面談を進める必要があります(物腰は柔らかく、言葉は端的に)。

2,面談では当該従業員の懲戒処分や人事評価などの客観的記録をもとに、これらの非行が就業規則の懲戒規程のどの条項に該当するか明示し、上長としては残念だが、会社のルールに抵触したため、やむなく退職勧奨に至った…と説明することで、相手が激昂して話し合いが決裂しまうことを避けられます。

3,退職勧奨によって失業給付の受給条件が有利になること、もし可能であれば退職金の支給要件を有利に扱ったり(自己都合→会社都合)、支度金等の名目で1ヶ月分の賃金を支払う等、会社として当該従業員の次のキャリアをサポートする姿勢を示すことで、面談がスムーズにゆくことがあります。

4,退職勧奨は直属上長と人事部の2名で面談に臨むことをお勧めします。複数で面談することで、言った言わないの水掛け論を防止でき、また上長と人事部が同席することで、上長の独断専行ではなく、会社としてオフィシャルに退職勧奨していることを当該従業員に知らしめることができます。

5,面談は、警察署の取調室で当該従業員と対決するようなものではなく、公園のベンチに一緒に腰掛け、これからについて話し合うようなイメージです。「当社では貴方の個性を活かせなかったが、きっと貴方に合う職場や職業があるはず。一緒に考えよう。」といった前向きな雰囲気の面談です。

6,なお退職勧奨において相手側から条件交渉されることもあります。そこで想定される要求と許容範囲を事前に決めておくことで、人事制度に疎い事業部門の上長が、当該従業員とできない約束を口走ってしまい、退職勧奨(交渉)がこじれて収拾不能に陥ってしまうことを回避できます。

7,最後に、もし当該従業員が退職勧奨に応じなかった場合の対応について、顧問弁護士と打ち合わせしておいた方が良いと思います。これまで対立を避けるような面談方法をアドバイスさせて頂きましたが、会社の方針は決定済のようですので、なんらかの措置を講じることになるのでしょう。

付け加えると当該従業員が「退職勧奨を退けた」といった内容のことを本人が社内で吹聴するようになると、職場によっては上司の統制が効かなくなることもあります。中途半端な退職勧奨はかえってトラブルを招きますのでご注意下さい。

以上、質問者様の参考になれば幸いです。

投稿日:2025/08/21 11:15 ID:QA-0156946

相談者より

大変詳しく、また時系列順に分かりやすくご教示いただき誠にありがとうございました。

投稿日:2025/08/27 23:38 ID:QA-0157360大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

退職勧奨はあくまで、本人の任意性が尊重され、本人の自由な判断に委ねる

ものとなります。よって、自己都合退職をしてほしいと率直に告げますと、

退職の強要、すなわち不当解雇問題に発展する可能性があります。

告げる際は、退職をお願いできないでしょうか?等、問いかけの言い方を用い、

本人に選択の余地を与えた会話手法が必要です。

つまり、通告ではなく、打診の形で会話を行う必要があります。

また、以下については、封筒に渡す行為自体は特段問題ありません。

前述と同じく、渡す際に、記入を強要するような発言をしないよう、

ご留意ください。

↓ ↓ ↓

|面談の最後に退職届のひな型を封筒に入れて渡すことは容認されますで

|しょうか?

投稿日:2025/08/21 12:03 ID:QA-0156954

相談者より

ご教示いただき、誠にありがとうございました。

引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/08/27 23:39 ID:QA-0157361参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

懲戒処分(譴責)の次にいきなり退職勧奨では、早すぎると思われます。

退職勧奨というのは、解雇を円満に行うものだからです。

懲戒規定を確認し、譴責の次のステップ踏むことをご検討ください。

退職勧奨を行う際には、退職金の増額等従業員にとって有利な条件も

バーターとして提示する必要があります。

退職の強要、パワハラととられる発言は控えてください。

本人にも弁明の機会を与え、よく話し合うことです。

また、合意書は準備しておいてください。

投稿日:2025/08/21 15:30 ID:QA-0156970

相談者より

ご教示いただき、誠にありがとうございました。

引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/08/27 23:40 ID:QA-0157362参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

試用期間中と期間後の退職勧奨 試用期間中の退職勧奨と、試用期間... [2022/11/11]

-

退職勧奨の面接について 弊社は50名弱の会社です。近々社... [2009/05/26]

-

退職勧奨と「退職願」 退職勧奨と退職願についてご教示く... [2010/04/20]

-

退職勧奨について 基本的な質問で恐縮ですが、以下の... [2014/03/14]

-

退職勧奨による退職による採用活動への影響 退職勧奨により社員が退職した場合... [2025/02/01]

-

会社都合の退職と退職勧奨による退職について この度、従業員の勤務成績・態度に... [2013/10/03]

-

退職勧奨と解雇の違い 解雇の場合は1ヶ月前に告知、1ヶ... [2010/07/13]

-

退職勧奨の定義とリスクについて 標題の件についてご相談お願い致し... [2019/04/01]

-

面談を拒否する部下に関して 部下が上司との面談を拒んでいます... [2013/10/31]

-

目標管理制度 目標設定面談 労働組合の役員をしています。今年... [2005/03/08]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

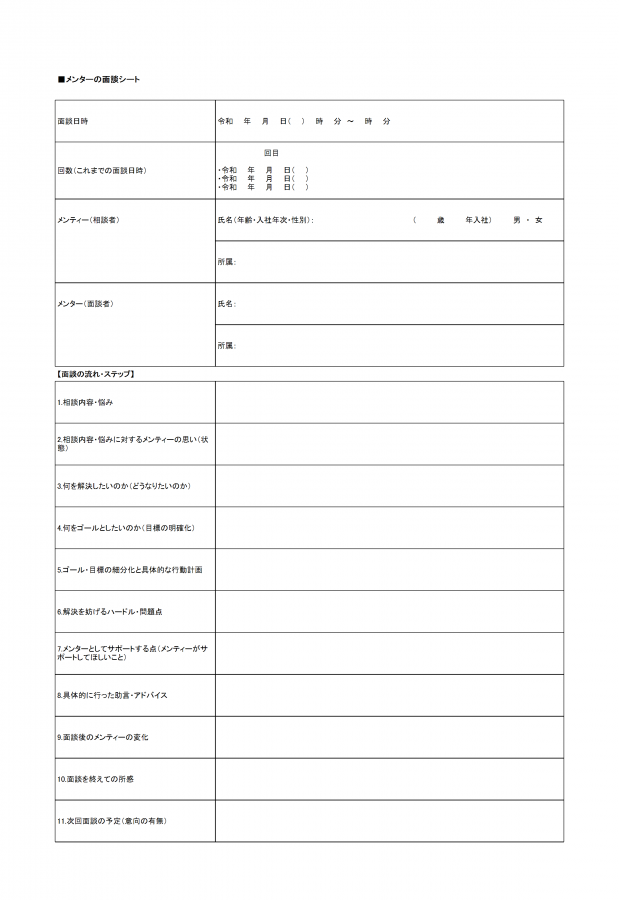

メンターの面談シート

メンターとして面談を行うときに使用できます。面談を通じてメンティーの成長につなげましょう。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント