借上社宅利用者に住宅手当を支給する場合の取り扱い

地方の会社が都内に拠点を築くため、社員の居住用に都内のアパートを賃料10万円で借り上げたとします。この賃料の50%以上である6万円を社員から使用料として徴収したとき、国税庁の質疑応答事例(No.2597使用人に社宅や寮などを貸したとき)に照らすと差額の4万円は給与として課税されないと判断できました。また社会保険料の現物給与についても、社員が厚労省が定めた基準以上の負担をしていると判断できた場合は、標準報酬に上乗せされない取り扱いとなります。

一方で、社員にとっては、地方に住んでいるときに比べると家賃の負担が非常に大きくなります。都内に異動することが社員に敬遠されること避けるため、会社から住宅手当を3万円支給することにしました。ただし、使用料の徴収額と住宅手当は相殺しません。こうしたとき、従業員の実質負担は3万円、会社の負担は7万円となり、社員は実質的には賃料の30%しか負担しません。

この場合、国税庁の質疑応答事例(No.2597使用人に社宅や寮などを貸したとき)に照らすと、社員の負担が賃料の50%未満なので、差額7万円は課税扱いとなるのでしょうか?

また社会保険料については、住宅手当の3万円は標準報酬に加えるのは当然と考えますが、この他、現物給与はいくらになるのでしょうか?

投稿日:2025/07/28 16:53 ID:QA-0155894

- 地方の事務員さん

- 福岡県/公共団体・政府機関(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

社員に対する社宅提供と住宅手当支給の併用について、以下の2点に分けて、国税庁の質疑応答事例(No.2597)および社会保険の「現物給与」取扱いに基づいてご説明申し上げます。

1.所得税(給与課税)の取扱い

(1)ご質問のポイント

都内のアパート(賃料10万円)を会社が借り上げ。

社員から使用料6万円徴収。

住宅手当3万円を別途支給(相殺しない)。

→ 社員の実質負担は3万円で、会社負担は7万円。

→ 結論(課税あり)

課税されます。

国税庁の【質疑応答事例No.2597】では、以下のように示されています。

「使用人から徴収する賃料等の額がその社宅等に係る賃貸料の額の50%以上である場合には、社宅の貸与による経済的利益はないものとして給与課税しない。」

ここでの「徴収額」とは、社員から実際に徴収する金額そのものを指し、住宅手当の支給有無は無関係とされています。

2.住宅手当は徴収額の一部とはみなされない

つまり、使用料6万円徴収は要件を満たしていますが、住宅手当3万円は「課税対象となる給与」として扱われるため、実質的に負担軽減されていても、使用料が50%未満となるわけではありません。

よって、

徴収額:6万円(≧賃料10万円×50%)→ 一見非課税に見えるが、

住宅手当3万円の支給により、実質負担が3万円に。

国税庁は「住宅手当と使用料は相殺されていない」としても、実質負担が減る場合、経済的利益があると判断し得るため、社宅提供分について差額4万円は課税されないが、住宅手当3万円は給与として課税される。

→ 課税対象は、住宅手当の3万円です(社宅差額4万円は非課税と解して差し支えありませんが、実質負担に着目されるとリスクあり)。

3.社会保険(標準報酬月額)への影響

→ 結論

住宅手当の3万円は、現金給与として標準報酬に含めます。

現物給与(社宅差額)としての加算はなし。

→ 解説

厚労省の社会保険実務(「報酬の範囲」)では、会社が借り上げた社宅について、

使用者が負担する賃料のうち、被保険者から徴収する金額が一定額(※地域別・間取り別の「現物給与の評価額」)以上である場合は、現物給与とみなさない。

とされています。

【都内の例(東京都・単身用)】

評価額の例:月額30,000円程度(間取りや構造で変動)

今回:使用料6万円徴収 → 評価額を上回っているため、「現物給与」はなしと扱われます。

4.まとめ

項目→結論

社宅差額(10万-6万)→給与課税 されない(非課税)

住宅手当(3万円)→給与課税 される(課税)

現物給与(社保)→該当しない(使用料が基準以上のため)

現金給与(社保)→住宅手当3万円は標準報酬に含まれる

5.実務対応上の留意点

税務上、「住宅手当」が事実上、社宅の賃料負担を軽減する目的で支給されていると明確に読み取れる場合、国税当局から「経済的利益の供与がある」として課税指摘を受ける可能性があります。

住宅手当の対象者や金額を一律にせず、個別事情による調整とするとグレー感が増すため注意が必要です。

社宅提供の非課税枠を維持したい場合、住宅手当は支給せず、使用料自体を調整するほうがリスクは低くなります。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/28 17:53 ID:QA-0155898

相談者より

大変詳しく分かりやすくご回答いただき誠にありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/07/30 11:07 ID:QA-0156037大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

税務上の取扱いについては、以下の通りと思案いたします。

↓ ↓

住宅手当と使用料は別としつつも、目的が住宅費補填と明確な場合には実質負担

額で判断され、住宅手当を加味すると実質負担が賃料の50%未満となるため、

差額7万円は給与課税対象となる可能性が高いものとなります。

なお、当方は税務の専門家ではございません為、正しい判断は、税務の専門家で

ある税理士、または所轄の税務署へご確認いただくことをお勧めいたします。

社会保険料の取扱いについては、以下の通りと思案いたします。

↓ ↓

住宅手当は現金給与なので、3万円はそのまま標準報酬に反映されます。

また、現物給与は「評価額-従業員負担額」で算出されるルールですので、

判断が難しい部分です。本件については、所轄の年金事務所にお尋ねいただく

ことをお勧めいたします。

以上より、処理が複雑になる傾向がございますので、賃料の社員使用料にて

ご調整いただく方こともご検討いただければと思います。

投稿日:2025/07/29 07:51 ID:QA-0155924

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございました。所管部署に問い合わせてみたいと思います。

投稿日:2025/07/30 11:09 ID:QA-0156038大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

社宅利用者様への住宅手当支給について、ご回答します。

ご質問の件につきまして、不動産会社としての視点から回答させていただきます。

「借上社宅」と「住宅手当」の各制度につきましては、多くの企業様がいずれか一方の制度のみで運用されているケースが一般的となり、昨今は住宅手当を廃止し、借上社宅を導入・運用される企業様が増えております。

ご質問の運用方法では性質の異なる制度を併用することとなるため、他ご回答者の方もご指摘のとおり、一部課税対象となる上、処理が複雑になる可能性が懸念されます。

そのため不動産会社としての立場からみても、住宅手当は支給せず、社宅の使用料を調整されるほうが、ご担当者様のご負担が少なくなるのではないかと存じます。

投稿日:2025/07/29 13:46 ID:QA-0155961

相談者より

ご回答いただき、また担当者にご配慮まで誠にありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/07/30 11:12 ID:QA-0156041大変参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

退職時の社会保険料について 給与の支払いが、20日締めの当月... [2025/01/05]

-

給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払い... [2005/11/08]

-

給与制度変更時の移行措置の計算について 給与制度の変更に伴い、給与が下が... [2011/02/08]

-

産休・育休時の給与について 産休・育休を取得する社員に対して... [2025/04/01]

-

給与〆日の変更による収入減に関して 人事関連担当では無い為、質問させ... [2008/05/23]

-

給与の〆日と支払日について 人事給与システムの更新を考えてお... [2008/04/28]

-

社宅負担の切り替えについて 当社では独身者、妻帯者人数に応じ... [2004/10/28]

-

借上社宅制度を利用する場合に給与減額する雇用契約 借上社宅制度の導入を検討していま... [2023/08/24]

-

評価制度、給与改定について 評価面談を経て、給与改定を検討を... [2020/03/19]

-

育児休業等終了時報酬月額変更届について 育児休業等終了時報酬月額変更届の... [2025/05/12]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

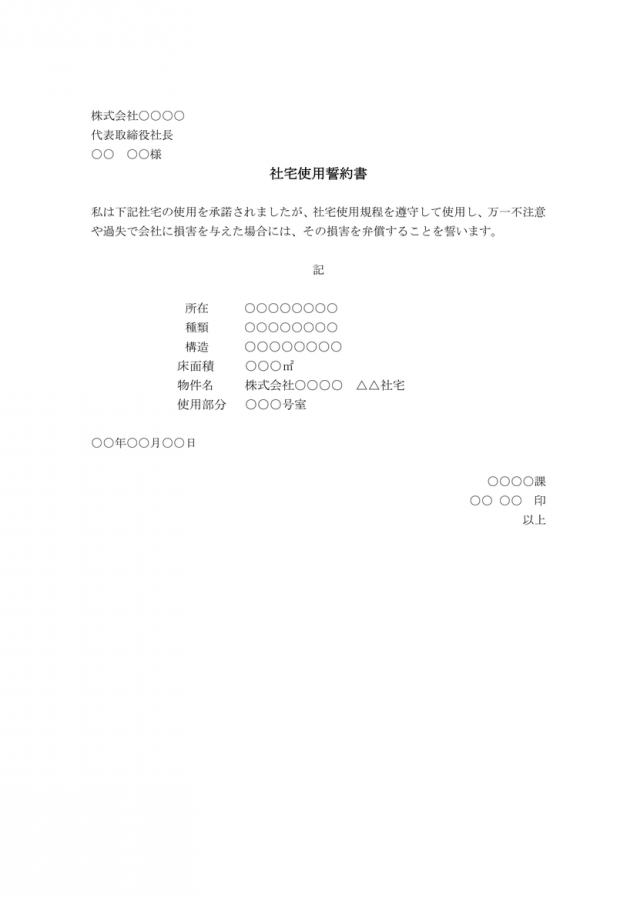

社宅使用誓約書

社宅使用誓約書のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

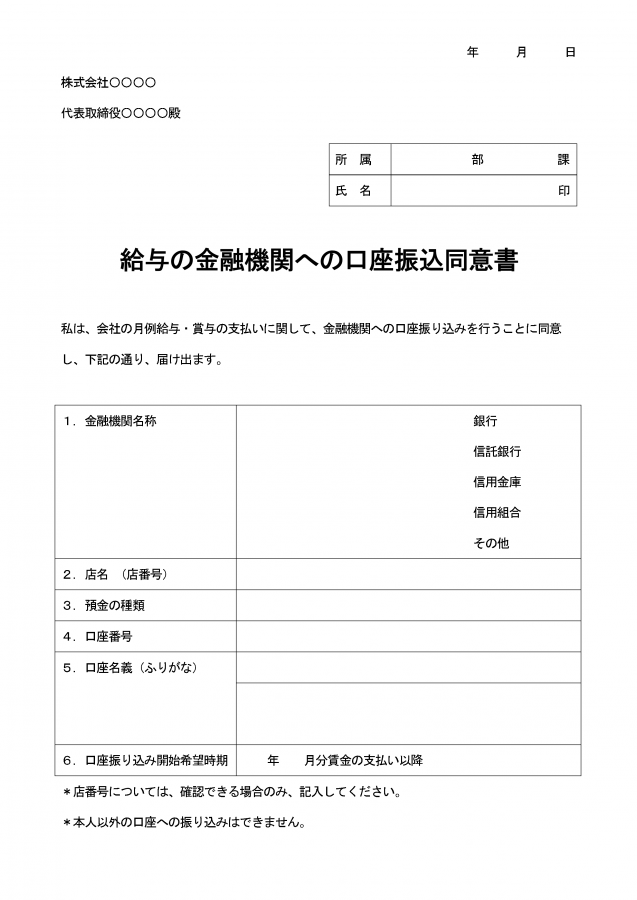

銀行口座への給与振込同意書

給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント