管理職の研修について

「“新任”部長」「“新任”部次長」を対象とした研修はあるのですが、

2年目以降の管理職を対象とした研修がありません。

毎年、同じ「マネジメント研修」を行っても効果が期待できませんし、

「3年サイクルでマネジメントに関する一通りのスキルを学べる」

というようなパッケージも、何となくワークしない気がします。

「新任」以外の管理職への研修制度の構築は、

どんな形にしておくのが一般的かを教えて頂きたいです。

ざっくりな質問で申し訳ありません。

投稿日:2024/09/30 11:29 ID:QA-0143931

- もり0505さん

- 東京都/マスコミ関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

方針

一般論ではなく、貴社の経営方針や営業方針に則ったものでない、一般的「管理職研修」では、その目的や社内環境など、実態との乖離によって、ワークしないことや成果がわかりづらいことは十分あり得るでしょう。

部長と次長のような微妙な職務の違いを別建てでできるような精密な研修が実施できているのであれば、初級管理者(主任や係長、アシスタントマネージャー)、課長・マネージャー(収益責任などの有無)、それらを部門別で行うなどそれぞれの期待や役割を果たせるような情報、知識、スキルを付与できるような講座も企画できると思います。

技術・スキル面が課題であれば、社内講師中心にカリキュラムができると思います。

投稿日:2024/09/30 14:19 ID:QA-0143945

相談者より

ありがとうございます。様々な切り口(レベルの分け方や内容の決定)がある事が分かりました。初手として、社員が納得し、理解できるレベル分けを検討してみようと思います。

投稿日:2024/09/30 15:37 ID:QA-0143947大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

何を学ぶべきかを学ぶ方法を学ぶ

1 日々の仕事に中に最高の学びの機会があります。

新入社員から経営トップを含む経営幹部まで、学びの機会は日々の業務の中に豊富に存在しています。なぜなら、何かを成し遂げようとするビジョンを有する組織であれば、必ず現状とビジョンとの間にギャップが存在しています。重要度や緊急度の高い経営課題を設定し、階層、部署、年齢の壁を超えて、チーム単位で取り組むことで、個人のスキルや専門知識が向上すると同時に、組織全体の知識資本も蓄積されます。問題を解決するために、自分または自分たちに不足している知識は何か、それをどのように手に入れればよいのか、もしかしたら社外や海外にまで、探索の範囲を広げることも必要になるのかもしれません。こうした学習をチーム学習と言います。チーム単位で学ぶことで、個人も組織全体も学ぶことができます。こうした取り組みを「組織学習」、そういう文化もった組織を「学習する組織」と呼んでいます。組織学習を進めるための技術には、2つあります。一つは対話する力、もう一つは議論する力です。

2 対話する力

問題を分析し、次に課題を設定し、その障害を乗り越えるための行動計画を作り、行動し変革していくことをチーム単位で行ないます。その際に、トップダウンではなく、できれば合意形成による方法で取り組むのがよいと思います。なぜなら、日本文化に根差す組織では、米国や中国のようなトップダウンではなく、時間はかかりますが、一人ひとりの社員が、直面する問題について、じっくり語らい、その中から、これは変えたほうが良いとか、こうしたことに挑戦しようとかいう空気が生まれてきます。こうした条件を整えるには、まず、職場の問題や会社の将来について、安心してものが言え、聞いてもらえる環境をできるだけ、つくるようにする必要があります。日本は階層型の文化が根強いので、経営トップを含め上層部、管理者層の方々が、業務時間中に対話の機会を作ることが大切です。対話では、通常の会議とは違って、リーダーを決めたり、上限関係を持ちこんだり、何をを決めたりすることはありません。自分たちはどうありたいか、職場や会社は何を目指すべきか、何のために働くのかなどを話し合います。そして必ず一人ひとりに、話す機会を与えます。私たちが大切にしたいもの、守りたいもの、分ち合いたいものは何かを感じる機会を持つことがまず大切になります。

3 議論する力

対話する力がある程度、チームの中で育成されたら、つぎに、価値ある問いを立て、それに対してチーム全員で考えることが大切です。それは、私たちの固定観念(習慣的な思考)に疑問を投げることが望ましいです。最初から、価値ある質問を投げかけるのは難しいです。そこで、問題解決の思考技術で世界的に認められているTOC論理思考プロセスを学習し、適用することで、創造的なチーム学習を進めることができます。

4 知識資本

何を学ぶべきかを学ぶ方法は、対話する力と議論する力の両方を用いて、互いによりよい状況を作り出す真摯な取り組みの中で、発見され、探求されます。そして、そうしたチーム単位の学習成果は、知識資本として組織内で共有できるように、文書化し共有するという地道な取り組みが求められます。

5 人材育成手法としてのチーム学習

公式理論を広く深く学ぶことは大切ですが、知識と経験は分割できないものです。また、人間の思考は、質問(問い)によって刺激されます。価値ある問いを立てるためには、組織のビジョン、組織の外で世界がどう動いているのか、など思考空間を内だけでなく外にも広げて行く必要があります。研修プログラムを企画運営する人事部門にとって、チーム学習の環境をつくることが求められます。新人からシニア社員に至るまで、学ぶことの楽しさを実感できるようになると思います。階層別研修などは公式理論を学ぶ場として、必要ですが、むしろ学んだことを経験に結びつけ、組織に貢献できるようにお膳立てすることが大切のように思います。

以上

投稿日:2024/09/30 15:24 ID:QA-0143946

相談者より

ありがとうございます。「何を学ぶべきかを学ぶ方法を学ぶ」という表現にすべてが凝縮していると思いました。世代を問わず、学び続ける風土を醸成することができれば、人事部による手弁当の研修など必要が無くなるのかもしれませんね。

投稿日:2024/09/30 15:40 ID:QA-0143948大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理職として共通する部分の研修に関しましては新任研修で一応済まされているはずです。

従いまして、それ以降の研修に関しましては、各々の職種・業務内容に特化した内容を中心に実施されるべきですので、経験者等の意見も踏まえながら実用面を重視した個別具体的な研修課題を提示されるべきといえるでしょう。

投稿日:2024/09/30 15:51 ID:QA-0143949

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

研修について 当社では、様々な研修を行う機会を... [2007/06/01]

-

研修について 階層別研修等、ビデオ研修を用いた... [2005/09/20]

-

研修中の労災について 研修予定者から質問を受けました。... [2008/07/08]

-

新入社員フォローアップ研修について 当社はメーカーですが、今年春入社... [2007/11/22]

-

新入社員の研修について 現在新入社員向けの研修制度を策定... [2005/12/06]

-

新任監督職(主任)研修実施について 今回、新任監督職(主任)研修を企... [2011/04/07]

-

今春入社社員(学卒)の研修期間の残業 早速ですが、現在新入社員の研修(... [2010/04/19]

-

研修の成果設定について 研修を企画しておりますが、最終的... [2009/11/24]

-

研修時の残業時間取り扱い 4月より新卒が入社し、1週間の研... [2007/02/07]

-

研修受講歴の開示について ご相談させて頂きます。社員の研修... [2021/12/28]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

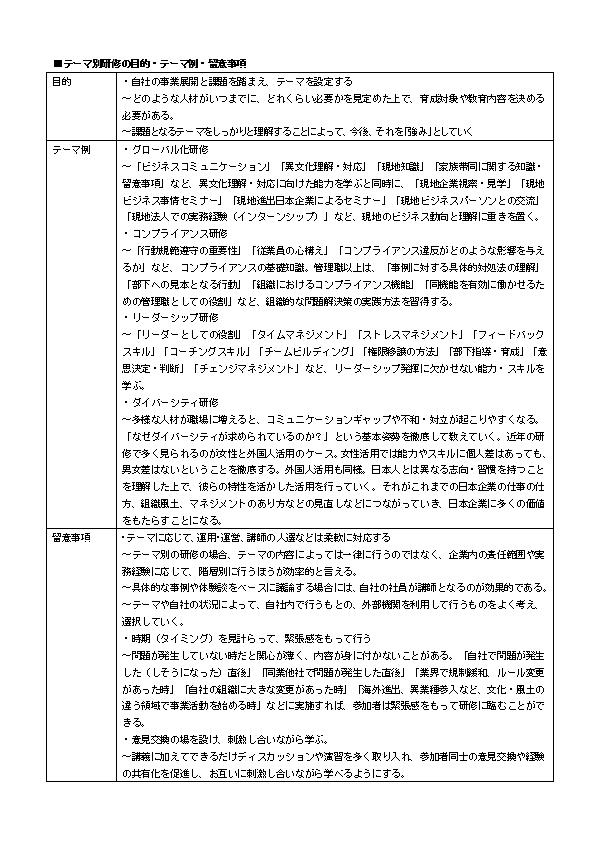

テーマ別研修の目的・テーマ例・留意事項

事業展開と課題から必要な研修テーマを決定します。テーマには「グローバル研修/コンプライアンス研修/リーダシップ研修/ダイバーシティ研修」などがあります。

ここでは、研修テーマの設定、テーマ研修例の解説、研修の運営上の留意事項などを盛り込み整理しました。

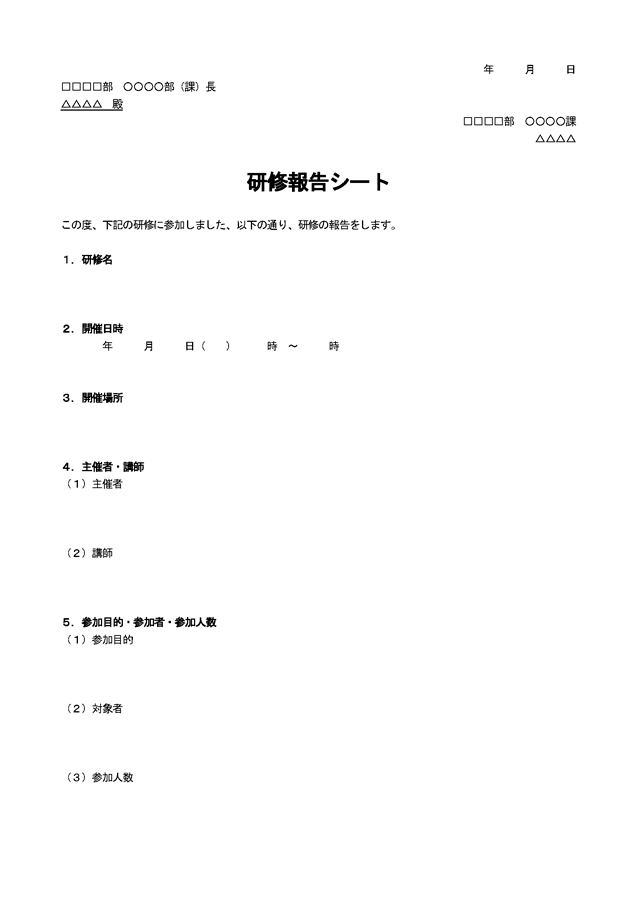

研修報告書

社内向けに、研修の内容や所感を報告するための書式です。

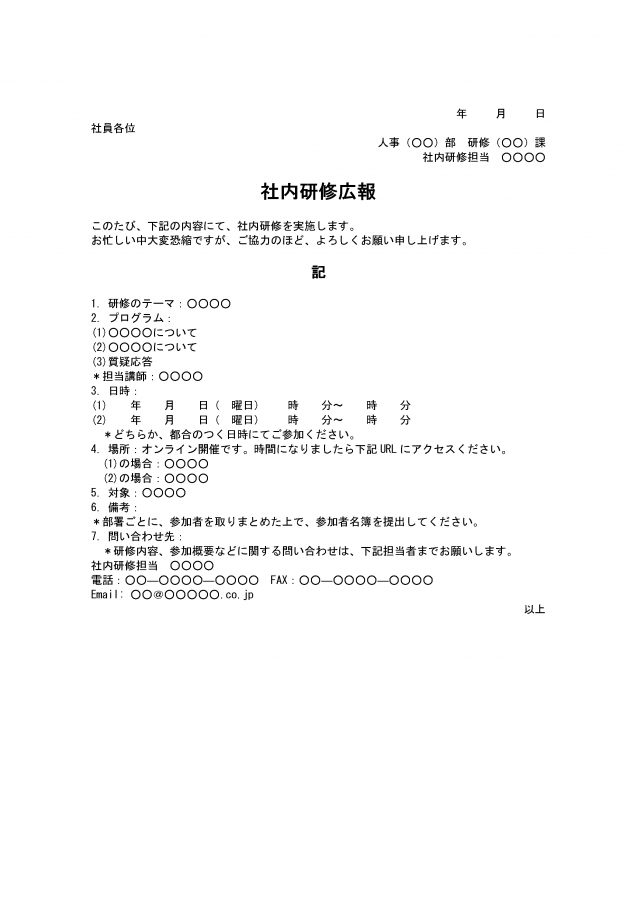

社内研修広報

社内で研修を行う際に通知するための文面例です。

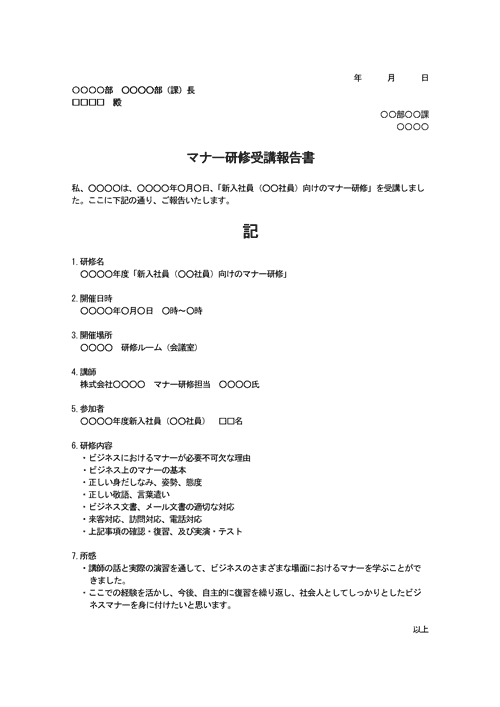

マナー研修受講報告書

社内向けに、マナー研修の内容と所感を報告するための書式です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント