本田技研工業株式会社(以下、Honda)には、職位や年齢を問わず本音で意見を交わす「ワイガヤ」や「4割任用」「2階に上げて、はしごを外す」というチャレンジングな人材育成など、組織力を高めてきた独自の文化や風土があります。一方で、時代とともにその文化と風土がパワハラと受け取られるリスクもはらむように。古くからの良き文化・風土は残しつつ、時代に合ったパワハラ予防はどう実現すればよいのでしょうか。また、ハイパフォーマーがパワハラリスクの高い管理職(マネジメント層)とならないためには、どのように支援すればよいのでしょうか。朝霞総務課長の伊藤智惠子さんに、パワハラ予防研修の狙いや効果について伺いました。

- 伊藤 智惠子さん

- 本田技研工業株式会社 人事統括部 二輪・パワープロダクツ総務部 朝霞総務課 課長

いとう・ちえこ/朝霞事業所はHondaにとって祖業であり世界No1のシェアを誇る二輪事業と、「技術で人々の生活に役立ちたい」という理念のもと、耕うん機、発電機、船外機、ポンプ等を誕生させたパワープロダクツ事業を行っている。

(役責は取材時のもの。2025年4月より本田技研工業株式会社 人事統括部 人事部 キャリア・多様性推進室 室長)

本音でぶつかる文化とパワハラ予防

これまでパワハラ予防に関して、どのような課題を感じていましたか。

Hondaには「夢」や「仕事のあるべき姿」などについて、年齢や職位にとらわれずワイワイガヤガヤと腹を割って議論する「ワイガヤ文化」があります。この文化は、合意形成を図るために妥協・調整するのではなく、新しい価値やコンセプトを創りだすためのもの。参加者は、本気で本音で徹底的に意見をぶつけ合います。業界初、世界初といった、Hondaがこれまで世に送り出してきた数々のイノベーションも、ワイガヤで本質的な議論を深めるところから生まれています。

ワイガヤでは発言しない人がいたら「あなたはどう思う?」と聞き、全員参加で本音の意見をぶつけ合うことを大切にしています。しかし、今の時代はぶつけ方を間違えるとパワハラになりかねません。一方で、パワハラを過剰に恐れると真のワイガヤにはならず、イノベーションも生まれません。

育成において、今の若い世代は自分の親や先生にも叱られたことがなく、入社してから初めて叱られる経験をするという人もいます。叱られたことで萎縮したり、上司の一般的な指導をハラスメントと捉えたりしてしまう恐れもあるのです。

そうなると、上司は部下とのコミュニケーションを避け、育成にも消極的になります。結果として組織は活力を失い、人も育たなくなって弱体化します。このような状況に陥らないためにも、朝霞事業所では早急にハラスメント予防の対策に取り組む必要があると考えていました。

組織の弱体化を防ぐためにパワハラ予防が必要だと考えたのですね。具体的にはどのように取り組みましたか。

Hondaの全社的な取り組みとしては、ハラスメント予防のポスターを掲示し、もしもハラスメントが発生した時には、従業員が打ち上げ(申告)や相談ができるように、ハラスメント窓口や企業倫理の窓口を周知していました。しかし、これらは実際にパワハラが起きてからの対処方法にとどまり、予防に関しては後手に回っている状況でした。

そこで、朝霞総務課とコンプライアンスを役責とする朝霞安全衛生・CG課、生産部門の総務課が合同で、「Hondaらしいパワハラ予防を行っていこう」というテーマで企画検討を行いました。現状を把握するため、従業員向けのハラスメントに関するアンケートの回答を確認していたのですが、「これをハラスメントと言われてしまうと、マネジメント層は指導・育成ができない」と感じるものがありました。

具体的には、「仕事の納期を守らなかったら怒られた」などという指導の範囲のものや、「自分にはできそうにない仕事なのに、君ならできると任された」という、期待を込めた業務付与の意図が伝わっていなかったものなどです。普段からコミュニケーションがスムーズに取れていれば指導・育成の範囲ですが、パワハラと捉える従業員もいるのだとわかりました。後者の業務付与の意図が伝わっていなかったという事例の背景には、「4割任用」というHonda独自の人材育成の文化があります。

「4割任用」とはどのようなものでしょうか。

一般的には、8割くらいできるようになって役割や職位を与えると思います。しかし、Hondaには、「その仕事に必要な能力を4割満たしていたら任せる。チャレンジさせる」という文化があります。さらに「2階に上げて、はしごを外す」という文化も。4割の力があれば2階に上げ、はしごを外して降りてこられないようにする――後戻りできない環境のなか必死に食らいつくことで、成長を促すのです。

これらはHondaの古き良き風土ですが、やり方を間違えてしまうと、今の時代では「過大な要求」としてパワハラになる恐れがあります。

ただ、若手に期待して機会を与えて鍛えることがハラスメントになるなら、人が育たない職場になってしまい企業は衰退します。そうならないためにも、まずはマネジメント層にハラスメントの正しい知識やリスクを知ってもらうことが重要です。その上で、心理的安全性が担保された職場風土と、良好な上司部下の関係性を築き、自信を持って若手を鍛えてもらう。そうして人が育つことが、事業成長につながると考えました。

風土の良さを失わないまま、今の時代にどうフィットさせるかを考えたのですね。

はい。上司だけでなく部下もパワハラの正しい知識を持つことが重要ですが、特に、行為者となるリスクをはらむマネジメント層に対しての取り組みは早急に検討が必要でした。昔と比べて、マネジメント層の業務は管理的なものを含め非常に増えています。日々忙しいマネジメント層に、パワハラ予防を自分事にしてもらうにはどうしたらよいかを考えました。

マネジメント層の個々の特性に合わせたパワハラ予防策とは?

グローイング社のサービスを選んだ理由について教えてください。

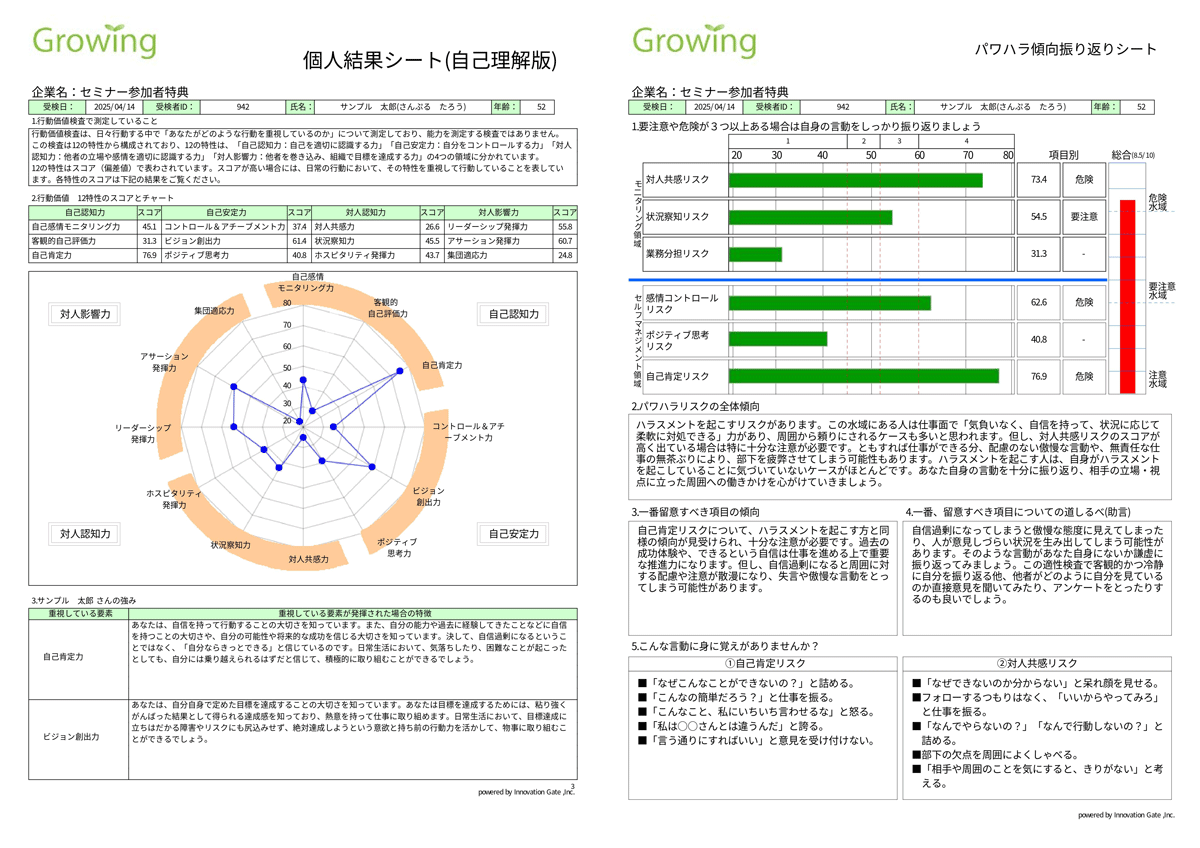

十数社の中から、グローイング社のWeb適性検査『パワハラ傾向振り返りシート』と、その検査結果を利用する『自分理解研修』を選びました。理由は、二つあります。

一つ目の理由は、参加者のパワハラ傾向やリスクを数値化する診断があること。ハラスメントリスクのスコアが出るので、「私はハラスメントをしないと思っていたけれど、けっこうリスクがあるのだ。気をつけなければ」と自分ごと化した状態で研修に参加してもらえると考えました。開発者や品質担当は数値で示されると理解しやすく、営業系や管理系のマネジメント層は数字を見せられると当事者意識を持つようになるのではと。その点が他の研修と大きく違いました。

二つ目の理由は、私たちが重視していた対面型の研修が可能だったことです。最近はオンラインが主流ですが、対面で受講生の反応を確認しながら進めていくことが必要でした。対面のグループ研修で、ワイワイガヤガヤとハラスメントについて話し合う形が、Hondaらしいと考えたのです。

実際に研修を受けた方々の反応はいかがでしたか。

これまで二輪・パワープロダクツ事業本部では累計800名以上(朝霞事業所から水平展開したHonda全体では2025年4月時点で累計3,500名以上)の従業員が受講しており、「思っていたよりも自分のパワハラのリスクが高かった」という声が52%と半数を超えています。研修の場では「総合点のリスクスコアが高いのは、ハイパフォーマーの裏返しです」と講師からはフォローいただきました。ハイパフォーマーほど「自分はできるのに、なぜできないのだろう」と思ってしまいがちであり、リスクが高いということがわかりました。

Hondaに限らず、ハイパフォーマーであれば重要な職位に就いていることが多いでしょう。その人がパワハラを起こして職位を降りることになったら、会社にとって大きな損失です。ハイパフォーマーの代わりはなかなか見つからず、仕事を分担することでメンバーの負担は増え、職場の雰囲気が悪くなるなど、何一ついいことはありません。

ハイパフォーマーは自身の特性をしっかりと理解し、その特性がポジティブではなく、ネガティブに表出してしまわないように注意を払うことが必要です。Web適性検査『パワハラ傾向振り返りシート』の個人別結果シートでは、「こんな言動に身に覚えがありませんか?」という項目があります。「たしかに、普段言っているかもしれない」「自身が注意を払わなければならない言動が具体的でとても参考になる」という受講生の声が多数ありました。また、私自身もパワハラのリスクスコアは高く、やりがちな言動は「なぜこんなことができないのと詰める」「こんなことを私にいちいち言わせるなと怒る」と書いてありました。これを見たときに、「あやうく口にしそうになったことのある言葉だな」と思いました。

自分のシートを部下に見せて、「こんなハラスメントリスクの高い上司でごめんね(苦笑)自分では気をつけているけれど、こんな言葉を口にしているかしら?」と聞いたところ、「直接的な言葉はないですが、(少し間があり)資料の出来栄えを見た瞬間に“うっ”となり、顎に手をあて堪えているように見えることはありました。その後、私たちが傷つかないように、言葉を選んで指導してくださっていると感じるときはあります(笑)」と教えてくれました。研修では、こうした私自身の経験を赤裸々に話すようにしています。

無料研修体験会はこちら伊藤さんのお話も積極的に開示されているんですね。

自分の話をすることで、「私も管理職の皆さんと同じように悩みながらパワハラを起こさないように頑張っているんですよ」「同じ立場で支援したいのですよ」という気持ちを伝えています。

研修の最後では「私は総務課長なのにパワハラリスクが高いのです。それなのになぜ、捕まっていないと思いますか?(笑) それはね、総務課長がパワハラで捕まったらしゃれにならないからです。役割意識を持ち、とても気をつけています。皆さんも大事な役目を担っているわけですし、なにより今まで築き上げてきたキャリアが台無しになるなんて、そんな馬鹿らしいことはないじゃないですか。だから、堪えなきゃと思ったときは、今日の私の話を思い出してくださいね。皆さんも私の顎に手をあてる仕草など堪えるモードに切り替えるスイッチを持つといいですね」とよく話しています。

後日、受講したマネジメント層のある方から、赤裸々な経験談がかなり印象的で心に刺さったというコメントが届きましたので、自己開示して良かったなと感じました。

研修の参加者同士のやり取りで印象に残っていることはありますか。

研修にあたって「どこまでがパワハラになるのか、グレーゾーンがわからないので事例と対処方法を教えてほしい」という声をよく聞いていました。ただ、いくら事例を出しても、どのケースがパワハラになるかは、さまざまな要因で変わります。全く同じコミュニケーションだったとしても、上司と部下の信頼関係やその時の部下の心情によって、パワハラだと受け取られるかどうかが違うからです。

今期は研修時間を30分延ばして、3時間としました。研修プログラムにおいてグレーゾーン解消のアプローチを実践する時間があるのですが、この時間に延長した30分をあてるように依頼しました。この時間は、受講者同士で実体験を共有して、みんなに意見や助言を聞く場になります。具体的には、「○○の場面で、こんな言い方をしてしまった」「こんなケースは、パワハラになるのかだろうか」「どう言えば良かったのか」といった声や、受講生同士での積極的なアドバイスが聞かれました。これを講師の平井俊宏氏(グローイング社代表)が「壁打ち」と称し、「マネジメント層の皆さん同士で、『壁打ち』してグレーゾーンを解消していってください」と呼びかけられました。こんなやりとりもあり、Hondaでは「壁打ち」がパワハラ防止の共通認識ワードになりました。講師の話によると、壁打ちの際、他の企業では「そうは言ってもな」「難しいな」と議論が止まってしまうことも多いそうですが、Hondaはここでもワイガヤ文化で本音をぶつけ合い、皆で解決策を導き出そうとしていました。

研修でコメントする伊藤さん

シートを見ながら本音をぶつけあう参加者

壁打ちでは、「部下はどんなキャリアの人なの?」「こんな言い方もあるかもしれない」など、お互いに真摯なコミュニケーションを取っている様子が印象的でした。同じ立場の人が集まっているため困りごとも似ており、お互いの意見を受け止めやすく、たくさん意見が出ていてパワハラの研修とは思えない活気がありました。

研修後、「今日は良いことを学べた」と言っている人もいました。知的好奇心が高い人も多く、学びが多かったようです。

研修を自分ごとにして受けてもらうために、何か工夫されたことはありますか。

自分のことを客観的に分析した振り返りシート(検査結果)を見ながら研修を受けることで、一般的な話ではなく自分ごとに置き換えられていました。研修が高評価を得ていた要因だと思います。

一般的な話とならないように、朝霞事業所のパワハラリスクも分析しました。「お客様のために、より良い製品を作ろう、自分の責務を全うしよう」という想いの強い従業員は熱くなって物言いがきつくなることはありますが、陰湿なパワハラではないため、伝え方やアプローチの仕方さえ気をつけられれば、パワハラは防止できると考えました。

熱くなりぶつかり合うのは、お客様のために期待を超える魅力的な製品を生み出そうと思うがゆえです。しかしながら、時代は変わりました。何かを成し遂げるときに「高圧的な物言いによって力で押し切るのでなく、伝え方やアプローチを変えて、みんなが心地よい仕事の進め方をしていきませんか」と伝えています。

研修を受けたことで、マネジメント層の意識や行動にはどのような変化がありましたか。

「自身の特性をネガティブに表出させず、いかにポジティブに表出させていくかを意識するようになった」という声を聞きました。「思ったより自分はハラスメントリスクが高かった。アクセルを踏み続けるだけでなく、慎重にブレーキも踏むことを考えるようになった」という人もいましたね。

「指導」ではなく「支援」でマネジメント層の味方になる

パワハラ防止やマネジメント層の支援において、意識していることをお聞かせください。

今のマネジメント層には求められることが多く、大変な日々を送っていて疲弊している人がたくさんいます。忙しい日々の中で、さらにパワハラにも注意を払うとなると、「またやることが増えるのか。もうたくさんだ」とげんなりしてしまう人もいるかもしれません。しかし時代は変わり、マネジメント層を守るためにもパワハラ予防の対策はやらねばなりません。「パワハラ予防ができていないから、やってください」という言い方ではなく、「すでに気をつけていると思うけれど、パワハラを防止するために何ができるかを、一緒に考えませんか」という支援のアプローチをしています。

伊藤さんが自己開示をするのも、支援の一つなんですね。

はい、そうです。自分のことで話せることは何でも話して、マネジメント層の皆さんの参考になればと思っています。

また、最近の企業研修は外部に委託するケースが増えており、研修には同席せず、委託先に完全にバトンタッチしてしまうことも多いのですが、私たちは研修の時間はずっと後ろに張り付いていて、参加者がどんな表情で研修を受けていたのか、どんな話し合いがされていたのかを知ることを大切にしています。参加者から、次の施策につながるような意見を聞けることもあり、私たちにとっても学びの多い場ととらえています。また、研修のクロージングの挨拶は、それぞれの開催回で出ていた発言などをもとに話しています。

クロージングの際、「職場にグレーゾーンを相談する人がいない場合は、私でよければいつでも壁打ち相手になります」と研修に参加したマネジメント層に伝えています。受講生や講師から「総務課長自らが壁打ち相手とは」と驚かれましたが、人事・労務部門としての覚悟を伝えたつもりです。この発言に意外と反響が多く、好評な受け止めだったことに、今度は私が驚きました。

次世代へつなぐHonda独自の文化や風土。パワハラ予防は組織力強化につながる

今後の展望をお聞かせください。

マネジメント層向けのパワハラ予防については、今後もグローイング社のパワハラ防止研修を継続していこうと考えています。現時点では、マネジメント層の受講率は90%以上に到達していますが、マネジメント層は交代していくため、細く長く取り組んでいく予定です。

また、マネジメント層だけではなく、一般従業員にもパワハラだけでなく、様々なハラスメントの知識を身につけてほしいと考えています。異なる価値観やさまざまな世代の従業員がいるので、一般従業員同士にもハラスメントのリスクがあります。

また、Hondaには多くの取引企業があり、内部だけではなく取引先とのお付き合いの仕方も時代に合わせていく必要があることから、一般従業員にもハラスメントの知識を身につけてもらう必要があるのです。

すでに実施している取り組みとしては、『NoMoreハラスメント』という全10回の動画コンテンツを朝霞総務課の内部で作成することとし、社内の食堂で放映しました。パワハラだけでなく、多様化するハラスメントを取り上げています。一つテーマを紹介すると「ハラスメント・ハラスメント」があります。「事実がないにもかかわらず、気に入らない上司への嫌がらせのつもりでハラスメントの訴えをしても、ハラスメントの訴えがあった場合は、総務課が調査し、客観的な事実を基に判断する」と周知しています。

また私事ですが、2025年4月から本社人事部 キャリア・多様性推進室 室長として異動することになりました。今回の研修での学びは、DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)においても大変役立つことから、Hondaの多様性のさらなる進化に向けた取り組みを検討する際に活かしていくつもりです。

パワハラ防止やマネジメント支援に取り組む人事担当者へ、メッセージやアドバイスをお願いします。

人事や研修担当者はマネジメント層に対して「支援のアプローチをすること」が大切だと思います。「ハラスメントは良くないからやめましょう。できてないからやりなさい」と上から物言う伝え方だけでなく、「人事・総務は、マネジメント層の皆さんを支援したいと思っている」「皆さんが自身の行動特性を知り、パワハラが発生しないように意識づけることが、心理的安全性の担保された職場風土を醸成することにつながる」と認識してもらうことが重要です。

そして、現場のマネジメント層にだけ任せるのではなく人事・労務部門としてハラスメントの未然防止・撲滅に一緒に取り組む、信念と覚悟を持って臨んでください。今後の皆さまの取り組みを期待し、応援しております。

パワハラ予防を推進する朝霞総務課の皆さん

(左より中井弥生チーフ、伊藤智惠子課長、川野祐一グループリーダー)

「15年以上の適性検査開発・販売経験、研修提供経験に基づき、御社のご状況やニーズに即したWeb適性検査「パワハラ傾向振り返りシート」のご導入をお手伝いします。」パワーハラスメントは会社にも被害者にも、そして加害者にも深い傷を残しかねない、解決すべき経営課題です。Web適性検査「パワハラ傾向振り返りシート」による気づきでパワーハラスメント予防はもちろん、管理職のマネジメント力強化のお役に立てましたら幸いです。お気軽にご相談ください。

この記事を読んだ人におすすめ

HRのトレンドと共に、HRソリューション企業が展開するさまざまサービスをご紹介。自社に最適なソリューションを見つけてください。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント