継続雇用制度の導入について

来年4月より導入される継続雇用義務化についてですが、労働条件(賃金・就業時間)を大幅に改定しても良いものでしょうか? 賃金ラインの下降、就業時間の短縮により対応せざるを得ないと考えますが、、、 又、罰則規定は無いものと理解してますがどの程度社内で準備すればよいものでしょうか?

当社では継続雇用制度の導入しか方法が無い様にも思いますが、それも経営負担になるやに考えております。

投稿日:2005/07/19 16:19 ID:QA-0001313

- *****さん

- 富山県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

- 畑中 義雄

- 有限会社人事・労務

継続雇用について

法改正によって、企業が取るべき方法は3つあります。一つ目は継続雇用、二つ目は定年延長、三つ目は定年をなくすことです。

お勧めは、一つ目の継続雇用です。継続雇用には、再雇用と勤務延長があり、再雇用を使っている企業が多いようです。再雇用とは新しく契約をしなおす形です。嘱託やパートといった形で契約をする形が多いようです。

弊社において、高年齢についての小冊子を配布しております。詳しくは弊社ホームページをご覧下さい。

参考にしてください。

投稿日:2005/07/19 19:28 ID:QA-0001318

相談者より

投稿日:2005/07/19 19:28 ID:QA-0030520大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました

合理的な労働条件の変更は出来ます。

いくつかの選択肢のなかで、いわゆる再雇用制度を用いた場合、合理的な労働時要件の変更は出来ると解されます。継続雇用後の労働条件については、高年齢者の安定した雇用を確保するという法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で、フルタイム、パートタイムなどの労働時間、賃金、待遇などに関して、事業主と労働者の

間で決めることができます。

当事務所は東京ですので、若干遠いですがメール等でご相談に乗ることも出来ます。また、出張等することも可能ですので、是非、会社にも労働者にも有意義な継続雇用制度の創設について、ご相談ください。

投稿日:2005/07/20 09:01 ID:QA-0001322

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

継続雇用制度の導入について

すでに詳細なご回答がでていますが、少し違った角度から整理してみます。

■法律の原点は、定年年齢の引き上げですが、現実を踏まえて、事業主側の判断による個人別選別が認められます。かなり大幅な緩和措置といえます。但し、選別基準は、労働者の業務遂行可能な要件に限定され、会社の<業務の都合>や<必要性の認識>など使用者の恣意性の強い要件は認められません。これは、上記の原点からみれば当然の制約といえます。

■雇用延長の方法にはついては、① 定年年齢の引き上げ、② 継続雇用制度、③ 定年の定めの廃止措置の中から選択することになったのはご承知のとおりです。

■就業規則上の定年年齢は、それぞれの延長趣旨に沿って,下記の通り、追加、削除、変更が必要になります。

① 定年年齢の引き上げ⇒引上げた年令に変更

② 継続雇用制度⇒現行の「定年」は据え置き(御社の場合)

③ 定年の定めの廃止措置⇒「定年」条文を削除

■継続雇用制度の場合の留意事項

① 希望者全員を対象とした雇用延長制度を導入することが原則ですが、特例的として事業主側の判断(心身の健全性、業務知識・技術・技能・経験のレベル、最低職能資格など)で選別することは差し支えありません。

② 希望者全員を継続雇用の対象としないときは、労働組合との協定(労使協定または労働協約)が必要になります。

③ 中小企業にはさらに特例として、平成18年度から平成22年度までの5年間は労使協定によらずとも就業規則のみで希望者全員を対象としないこともOKです。

■経営への負担は、上記の特例を活用すること(員数問題)と、すでに回答が出されている、採用形態、労働条件(単価問題)を柔軟に使用すれば、逆に経営への寄与度を上げることも可能になるでしょう。あまり、受身に考えないで、積極活用の発想で取り組みましょう。

■継続雇用制度で、特例的として事業主側の判断で対象者を選別する方式を採用した場合は、当然のことながら、継続雇用制度奨励金の受給資格はありません。

投稿日:2005/07/20 09:39 ID:QA-0001324

相談者より

投稿日:2005/07/20 09:39 ID:QA-0030525大変参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

管理監督者の休日出勤における賃金 年俸制の管理監督者の賃金の考え方... [2011/05/23]

-

賃金テーブル 同一労働同一賃金に関する賃金テー... [2020/01/20]

-

パートタイマーの有給休暇の賃金 弊社ではこれまで、1日6時間、1... [2013/12/19]

-

半日有休で遅刻し、半日勤務に満たない場合の対応 以下、ご質問です。よろしくお願い... [2018/01/08]

-

時間外労働時間明記について 時間外労働に対する賃金が、みなし... [2014/06/02]

-

賃金減給 アルバイトで不正を行ったものがお... [2006/06/05]

-

継続雇用制度導入について 4月から施行される改正高年齢者雇... [2006/03/08]

-

割増賃金の除外賃金 割増賃金の基本となる賃金からは除... [2006/10/11]

-

入社時の賃金計算について 弊社では、当月分の賃金を毎月15... [2008/03/05]

-

減給の制裁の制限について 労働基準法では、「就業規則で、労... [2008/12/22]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

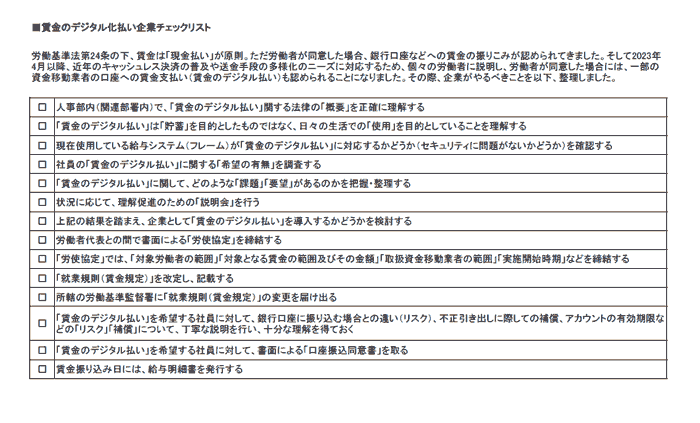

賃金のデジタル払いチェックリスト

賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。

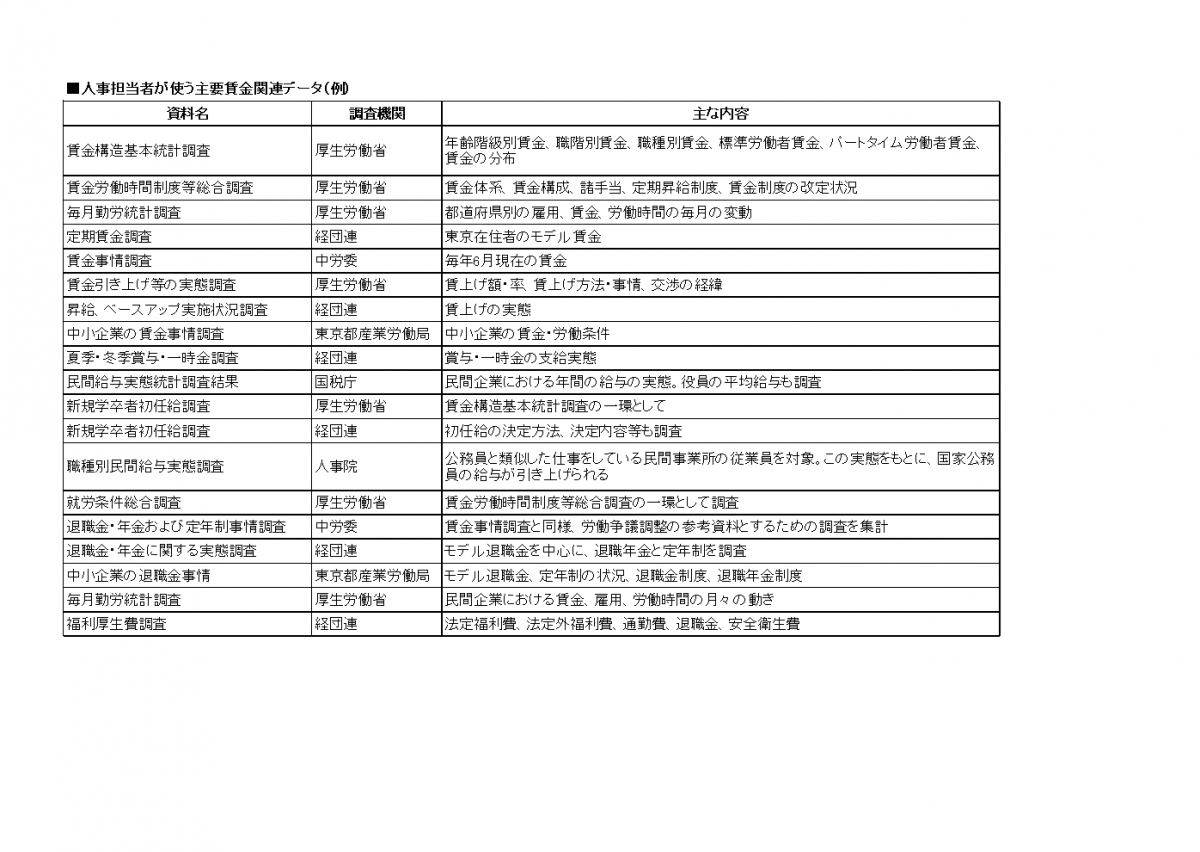

人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。

賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。

ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

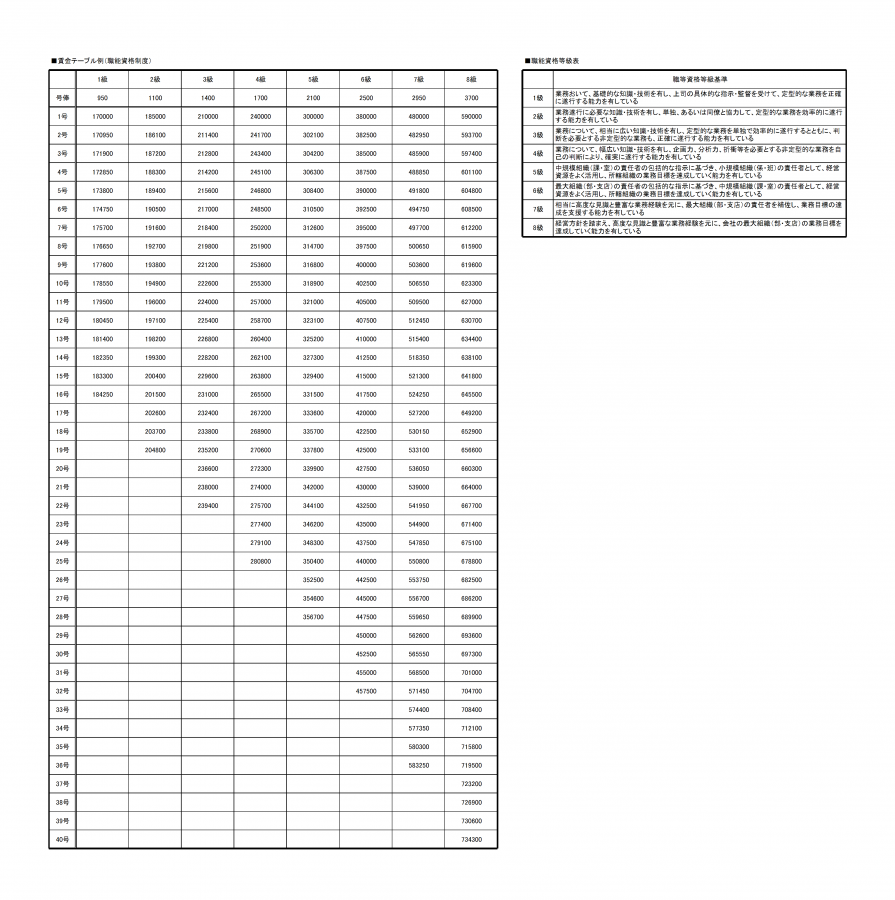

賃金テーブル例(職能等級制度)

職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。

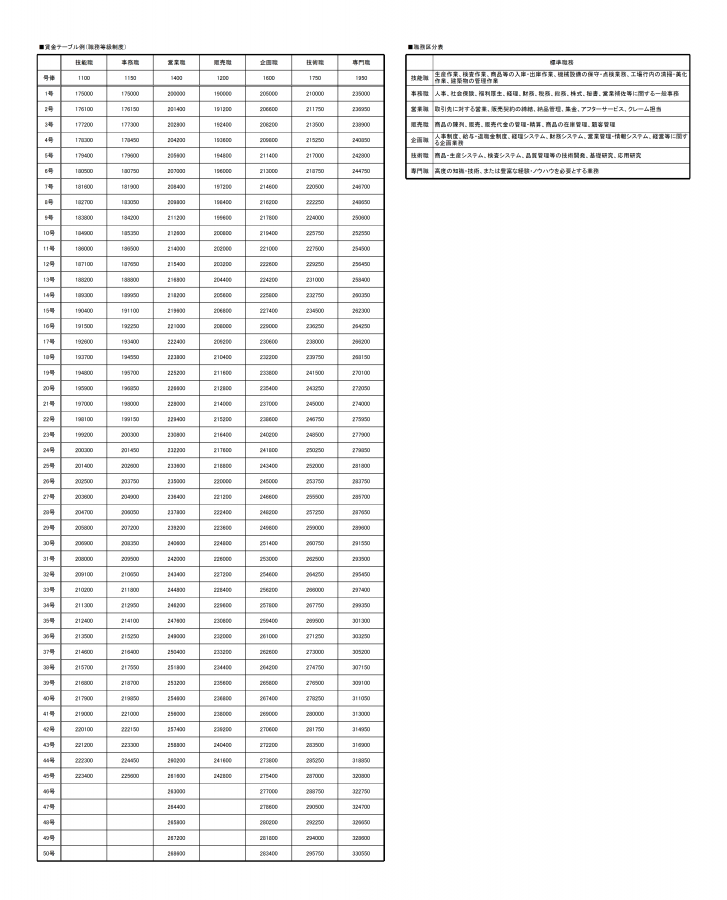

賃金テーブル例(職務等級制度)

職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント