36協定書における業務の種類について

いつもお世話なっております。

お忙しいところ恐縮ですが、36協定書における業務の種類についてお教え

下さい。

当社の場合、技能職社員の業務の種類として自動車運転手と荷役作業員

を設定していますが、1日の労働において自動車運転と荷役作業の両方を

兼務する技能職社員につきましては、どのような判断に基づき業務の種類を

設定したらよろしいのでしょうか。

現在、産業廃棄物の収集運搬に従事している技能職社員がおります。

作業内容としては、請負契約先の乾燥炉で植物性残渣の焼却乾燥作業を

行い、生成された有機物をコンテナに積み込み、そのコンテナをトラックにて

運搬するというものになります。

焼却乾燥、及びコンテナへの積み込み作業に従事している時間が多くトラック

を運転している時間は、1日当たり1時間から2時間程度です。

産業廃棄物の集収運搬という特殊性から考えると焼却乾燥作業やコンテナ

への積み込み作業も収集運搬(トラック運転)の範疇に入るとの解釈も可能

かと思うのですが、このような技能職社員の業務の種類はどのような判断に

基づき行ったら宜しいのでしょうか。

時間外労働時間の上限の関係で、自動車運転手として設定したい意向があ

るのですが、問題はありますでしょうか。

お忙しいところ恐縮ですが、宜しくお願い致します。

投稿日:2013/08/20 09:56 ID:QA-0055777

- 悩み多き社員さん

- 栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行う契約書(○号業務と○号業務のような形式)は有効となるのでしょうか? [2007/02/06]

-

請負業務に派遣労働者を 請負契約や業務委託契約のもとに、請負先がその会社の従業員以外に派遣労働者も請負・委託業務に従事させることに問題はないのでしょうか。 [2007/09/20]

-

一人で複数の26業務に就くのは可能か。 現在2号業務で受け入れている派遣社員を、2号業務が少なくなってきたため、契約更改時にこの社員に5号業務もお願いしようかと考えていますが、一人の派遣社員に複... [2010/09/03]

-

特定労働者派遣・請負業務の契約書について 特定と請負の契約書でいい雛形は無いでしょうか? [2005/08/12]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のように複数の業務の種類に従事させる場合ですと、各々分けて協定上に記載することが必要といえます。協定届の様式上も、各業務毎に対象となる労働者の人数を記載する事が求められていますので、そうした内容に従うべきといえるでしょう。

投稿日:2013/08/20 16:01 ID:QA-0055786

相談者より

お忙しい中、毎回ご回答頂きましてありがとうございます。

大変申し訳ありませんが再度以下についてお教えください。

複数の業務に従事させる場合、各業務毎に対象となる労働者の人数を記載することが必要であることはわかりました。

当社の場合、延長することができる時間として自動車運転は1年で1,170時間、荷役作業は320時間で届出していますが、1日に自動車運転と荷役作業の両方に従事した場合、1年間で延長できる時間はどのように考えたらよろしいのでしょうか

投稿日:2013/08/22 15:03 ID:QA-0055828大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました

36協定は業務ごとに対象者を設定する必要があります。

36協定書に記載する人数には、自動車運転手と荷役作業員それぞれ1名ずつカウントし、

作成してください。

36協定は業務ごとに時間外労働を免罰するものですので、

もし対象の方が、たまたま1日9時間の自動車運転手としての

業務を行った場合、1時間分の時間外労働について36協定の範囲に入っていなければ

労働基準法違反となってしまいます。

同様に1日9時間荷役作業員の業務を行った場合も

荷役作業員業務の36協定の範囲に入っていなければ

労働基準法違反になります。

上記の考え方から、各業務で36協定を結んでおく必要があり、

「時間外労働時間の上限の関係で自動車運転手として設定」することはできません。

その方の業務内容に合わせて36協定を締結してください。

また、会社によっては36協定の人数についてですが、

年間の入退社も考慮し、人数を多めに書いている場合も御座います。

36協定に定められていない業務で時間外労働が発生してしまうと

労働基準法に違反してしまいますので、36協定の業務内容の記載部分に

御社の業務内容をしっかり反映するようにしてください。

投稿日:2013/08/22 09:01 ID:QA-0055819

プロフェッショナルからの回答

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

「当社の場合、延長することができる時間として自動車運転は1年で1,170時間、荷役作業は320時間で届出していますが、1日に自動車運転と荷役作業の両方に従事した場合、1年間で延長できる時間はどのように考えたらよろしいのでしょうか」

― 先の回答でお答えいたしました通り、異なる業務を纏めて計算する事は出来ません。同じ日であっても各々別にカウントすることが必要になります。従いまして、自動車運転のみの時間を計算して1年で1170時間まで、荷役作業のみの時間を計算して1年で320時間までということになります。

投稿日:2013/08/22 22:29 ID:QA-0055833

相談者より

大変お忙しい中、再度のご回答を頂きましてありがとうございました。

同じ日であっても各々別にカウントすることが必要になることは理解いたしました。

度々申し訳ありませんが、更に下記2点につきましてお教え頂けますでしょうか。

よろしくお願い致します。

①1日の最初に荷役作業を7時間行い、その後自動車運転を3時間行った場合、自動車運転として2時間の時間外があったと判断するのでしょうか。逆に1日の最初に自動車運転を7時間行い、その後荷役作業を3時間行った場合、荷役作業として2時間の時間外があったと判断するのでしょうか。

②「自動車運転のみの時間を計算して1年で1170時間まで、荷役作業のみの時間を計算して1年で320時間までということになります」ということは、極端な話ですが、一日に自動車運転と荷役作業の両方に従事している社員は、それぞれの業種毎の上限時間を越えなければ、1年間で1490時間(自動車運転:1170時間+荷役作業:320時間)の時間外を行うことができるということになるのでしょうか。

投稿日:2013/08/23 10:43 ID:QA-0055840大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、

①:時間外労働については、当該時間に行われた業務内容で考えますので、ご認識の通りになります。

②:36協定上の限度時間につきましては、個々の労働者毎に分けて考えるのではなく、業務の種類毎に示されるものです。従いまして、文面のような時間外労働になることも制度上は可能ともいえますが、こうした協定の限度時間は当然ながら協定違反とならないという意味での上限を指すものに過ぎません。

御社の場合ですと、自動車運転の1170時間だけでも極めて膨大な時間外労働ですので、あくまで協定違反にならない数字と考えるに留め、実務上では上限より大幅に少ない時間外労働とされるべきです。そうでなければ、協定内の時間数であっても、仮に過重労働による健康障害が発生した場合、安全配慮義務違反としまして損害賠償等の責任を問われる事は必至といえます。それ故、上限一杯を目途として時間外労働を命じてもよいという考え方は避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/08/23 11:26 ID:QA-0055842

相談者より

大変お忙しい中、再三にわたるご回答ありがとうございました。分かりやすいご回答を頂きまして心より感謝申し上げます。

協定書上の数字は飽くまで制度上可能であることを意味しているに過ぎないということをよく理解した上で、過重労働防止のための労務管理にこれまで以上に努めていきたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2013/08/23 17:38 ID:QA-0055848大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行う契約書(○号業務と○号業務のような形式)は有効となるのでしょうか? [2007/02/06]

-

請負業務に派遣労働者を 請負契約や業務委託契約のもとに、請負先がその会社の従業員以外に派遣労働者も請負・委託業務に従事させることに問題はないのでしょうか。 [2007/09/20]

-

一人で複数の26業務に就くのは可能か。 現在2号業務で受け入れている派遣社員を、2号業務が少なくなってきたため、契約更改時にこの社員に5号業務もお願いしようかと考えていますが、一人の派遣社員に複... [2010/09/03]

-

特定労働者派遣・請負業務の契約書について 特定と請負の契約書でいい雛形は無いでしょうか? [2005/08/12]

-

社内業務の一部を依頼する場合の契約方法 社内の一部業務(例えば出荷業務)をたの運輸業者へ作業依頼をしたい場合はどの様に契約結ぶのがよろしいでしょうか。業務請負なのか、出向契約なのか分かり兼ねてお... [2020/12/15]

-

36協定 36協定は、時間外労働と休日労働を分けて協定するようになっていますが、休日労働の時間数は、時間外労働の時間数に算入しなくて良いのでしょうか? [2007/10/27]

-

業務委託契約について ご質問させて頂きます。業務委託契約を締結予定だったのですが、両社の契約の確認中に委託予定の業務がなくなってしまいました。契約がされてない状態で業務は、1ヶ... [2009/08/10]

-

裁量労働制の業務について 1)裁量労働制は①専門業務型裁量労働制②企画業務型裁量労働制とあると思いますが、1企業で①②共に登録はできるのでしょうか?2)①②共にマネジメント業務は行... [2022/09/13]

-

外注先(取引先)からの作業応援について 製品の製造を行うにあたり、社内で間に合わない部分(一部)を外注先に出し製造を行っていますが、その外注先より当社社員では出来ない(スキル不足)一部業務を作業... [2012/03/05]

-

労働者派遣法施行令第4条11号の業務について 初歩的なことで恥ずかしいのですが、教えてください。弊社に業務内容として「第11号国内取引業務」としてスタッフが派遣されました。数日後、スタッフからお客様か... [2007/01/11]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

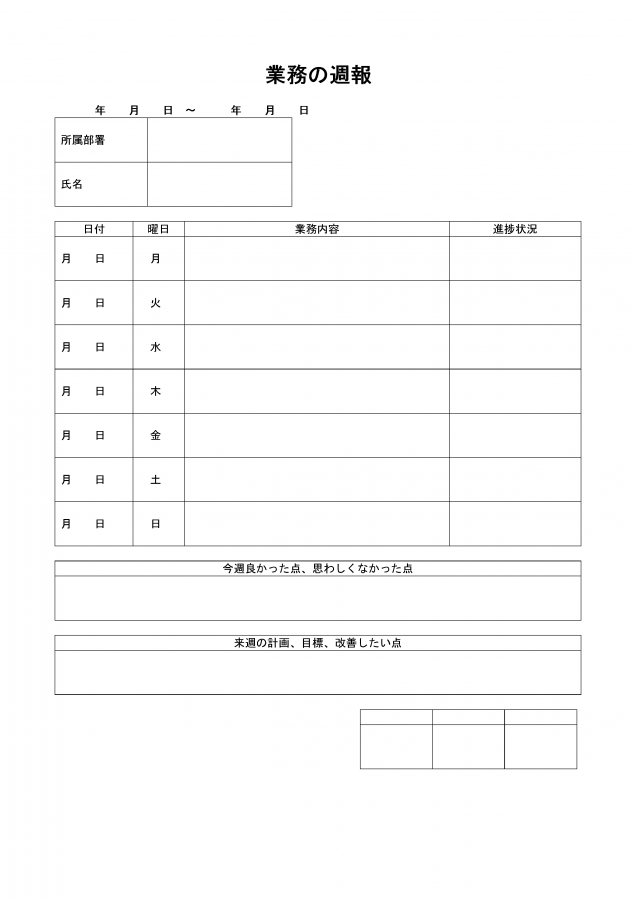

業務の週報

週次で業務を報告するためのテンプレートです。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント