ストレスチェックの対象者

ストレスチェックの対象者を限定することは可能でしょうか?

ストレスチェックを業者に委託しており、申し込みや受験する者のリストを1ヶ月以上前までには送付する必要があります。

退職者など受験者を減らすことはできるが、増やすことはできないと業者に言われているので、

実施直近で入社があった場合、対応ができません。

「試用期間明けの者が対象」や、一番良いのは「実施月の前々月末までに入社した者が対象」といった対象者の限定を実施規程に設けても良いのでしょうか?

投稿日:2025/11/07 14:11 ID:QA-0160337

- 万年悩み中さん

- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

「ストレスチェック制度」の対象範囲は法令で定められており、原則として「すべての常時雇用労働者」が対象となります。

ただし、実務上の委託・運用都合から、合理的な基準による限定を設けることは一定の範囲で可能です。以下、法令根拠と実務対応をご説明申し上げます。

1.法令上の原則:対象は「すべての常時使用する労働者」

労働安全衛生法第66条の10第1項

事業者は、常時使用する労働者に対し、医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)を実施しなければならない。

したがって、原則的には以下が対象です。

正社員

契約社員・パートタイマー・嘱託社員(週所定労働時間が概ね20時間以上)

管理監督者も含む

「常時使用」とは、期間の定めの有無にかかわらず、1年以上使用する予定または1週あたり所定労働時間が概ね正社員の4分の3以上という厚労省指針の考え方に基づきます。

2.法令上、対象者を「恣意的に除外」することは不可

したがって、「試用期間中の者は除外」「入社後○か月未満は除外」と一律除外する規定を設けることは、

形式上は法令違反となる可能性があります。

厚生労働省「ストレスチェック制度実施マニュアル」でも次のように明示されています。

「実施対象者を合理的理由なく限定することは望ましくない。」

3.ただし、実務上の運用として“やむを得ない範囲”での限定は可能

実際には、委託業者やシステム運用の関係で、

「直前入社者の登録が間に合わない」などの事情が生じることがあります。

このような場合、

合理的な理由があり、かつ次回実施時にフォローする体制があるのであれば、

厚労省も実務上は容認しています。

具体的には次のような設定が妥当です:

「実施対象は、ストレスチェック実施月の前々月末までに入社した常時雇用者とする。」

「直前に入社し、今回の実施に間に合わなかった者については、次回の実施時に対象とする。」

このような文言であれば、

業者都合の運用上の制約という合理的理由

次回で補完するという配慮

が明確であり、監督署等の指摘対象にはなりにくいです。

4.「試用期間明けの者を対象」とする限定の可否

これは原則として不適切です。

なぜなら、「試用期間中の者も常時使用者に該当」するためです。

したがって、対象者を「試用期間満了者」と限定すると、対象外扱いが法の趣旨に反するおそれがあります。

5.推奨される文言例(実施規程追記案)

(対象者)

第○条 ストレスチェックの対象者は、実施月の前々月末までに入社し、当該時点で常時使用する労働者とする。

2 直前に入社し、今回のストレスチェックの対象者登録に間に合わなかった者については、次回実施時に対象とする。

3 ただし、産休・育休・長期休業等により実施が困難な場合は、その者の復職後に別途機会を設けて実施することがある。

このように定めておけば、

業者側の締切運用にも適合し、かつ法令趣旨(全員実施)を形式上確保できます。

6.まとめ

観点内容法的原則常時使用するすべての労働者が対象一律除外「試用期間中除外」は望ましくない(違法リスクあり)実務限定「前々月末までに入社した者まで対象」とするのは容認可能(合理的運用)留意点次回実施時に新入社員を必ずフォローする旨を明記推奨対応規程上に合理的な対象者基準を追記し、委託業者の運用に合わせる。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/07 15:12 ID:QA-0160346

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ストレスチェックの運用上のやむなき理由であれば、合理的と判断されます。

今回で言えば、実施業者の運営上、リストを1か月以上前に提出する必要が

あることが合理的な理由と考えられます。

その上で、試用期間明けの者が対象は、合理的な理由に該当しませんので、

避けていただいた方が良いでしょう。

一方で、実施月の前々月末までに入社した者が対象については、上記の運用上

の理由を鑑み、許容される範囲内と言えます。

また、念の為、社内規定・衛生委員会・社内周知などで、運営上の理由がある為、

前々月末までに入社した者が対象となる旨を公開することが安全策と言えます。

投稿日:2025/11/07 15:17 ID:QA-0160347

プロフェッショナルからの回答

対応

常態として使用しているすべての労働者に実施する義務がありますが、直前入社者など運用上無理な者までを含めるのは実務上無理でしょう。ゆえに「前月末まで」などであれば、設定に合理性があります。

しかし「試用期間」は期間を定めたものではなく、契約ごとに違いがあるため客観的な対象者特定ができません。設定は無理でしょう。

投稿日:2025/11/07 18:03 ID:QA-0160363

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上ストレスチェックは新入社員も含めまして全員に実施される事が必要とされます。

あくまでテクニカルな問題ですので、どうしても追加出来ない場合には、別の業者に委託される等で対応される他ないものといえます。

投稿日:2025/11/07 19:07 ID:QA-0160369

プロフェッショナルからの回答

法令

以下、回答いたします。

(1)法令では、『「常時使用する労働者」に対し、「一年以内ごとに一回」、「定期」に、検査を行わなければならない』旨が定められています。

(2)本件については、「常時使用する労働者」を対象に、例えば、「検査の選択的機会」を年2回設けることや、健康診断との同時実施等が考えられます。

なお、このような措置は、「ストレスチェックを受けていない労働者に対して、ストレスチェックの受検を勧奨する」うえでも有益であると考えられます。

【御参考】

[労働安全衛生法]

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第六十六条の十

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

[労働安全衛生規則]

(心理的な負担の程度を把握するための検査の実施方法)

第五十二条の九

事業者は、常時使用する労働者に対し、一年以内ごとに一回、定期に、次に掲げる事項について法第六十六条の十第一項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

一 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目

二 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目

三 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目

[心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針](厚生労働省)

7 ストレスチェックの実施方法等

(1)実施方法

エ 健康診断と同時に実施する場合の留意事項

事業者は、ストレスチェック及び法第66条第1項の規定による健康診断の自覚症状及び他覚症状の有無の検査を同時に実施することができるものとする。ただし、この場合において、事業者は、ストレスチェックの調査票及び健康診断の問診票を区別する等、労働者が受診・受検義務の有無及び結果の取扱いがそれぞれ異なることを認識できるよう必要な措置を講じなければならないものとする。

(3)受検の勧奨

自らのストレスの状況について気付きを促すとともに、必要に応じ面接指導等の対応につなげることで、労働者がメンタルヘルス不調となることを未然に防止するためには、全ての労働者がストレスチェックを受けることが望ましいことから、事業者は、実施者からストレスチェックを受けた労働者のリストを入手する等の方法により、労働者の受検の有無を把握し、ストレスチェックを受けていない労働者に対して、ストレスチェックの受検を勧奨することができるものとする。なお、この場合において、実施者は、ストレスチェックを受けた労働者のリスト等労働者の受検の有無の情報を事業者に提供するに当たって、労働者の同意を得る必要はないものとする。

【労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度 実施マニュアル】(厚生労働省労働基準局安全衛生部 労働衛生課産業保健支援室)

6 ストレスチェックの実施方法等

(2)ストレスチェックの実施方法

ア ストレスチェックの実施頻度と対象者

※対象となる労働者

ストレスチェックの対象者となる「常時使用する労働者」とは、次のいずれの要件をも満たす者をいいます(一般定期健康診断の対象者と同様です)。

1)期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

2)その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である労働者であっても、上記の1)の要件を満たし、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても、ストレスチェックを実施することが望まれます

投稿日:2025/11/09 11:19 ID:QA-0160401

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

入社式と入社日は違う日でもよいのか? たとえば3/30に入社式を行い、... [2005/03/10]

-

入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]

-

ストレスチェックの結果開示 [2022/06/15]

-

ストレスチェックの実施、実施者について ストレスチェックの実施について質... [2023/09/13]

-

ストレスチェックについて 当社は2022年10月1日に従業... [2022/11/14]

-

ストレスチェックの実施について 当社は従業員50名以上の会社です... [2022/02/10]

-

ストレスチェック実施時期の変更について これまで、ストレスチェック毎年1... [2022/07/21]

-

内定式と入社式の同時実施について 本年度より入社の時期(10月・4... [2009/08/03]

-

出向者の入社祝い金について 毎月の給与はもちろん出向先が負担... [2020/02/13]

-

入社後すぐの健康診断 7月に新規入社される方がいます。... [2021/06/25]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

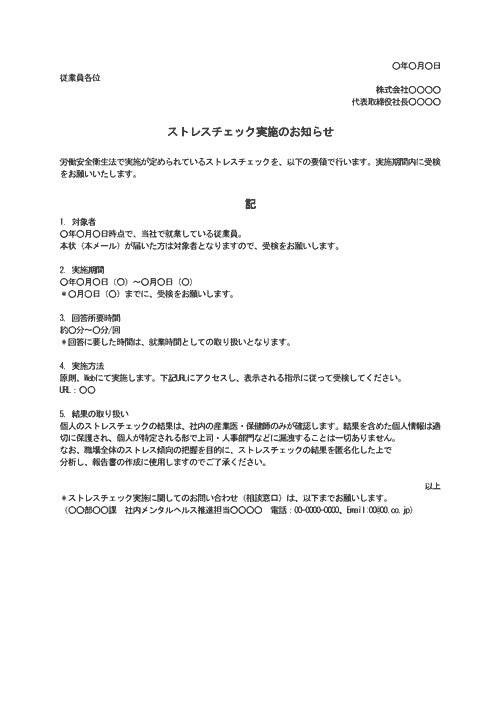

ストレスチェック実施のお知らせ

ストレスチェックをどのように実施するかのお知らせと、結果の取り扱いに関する事柄を記載した案内文面です。

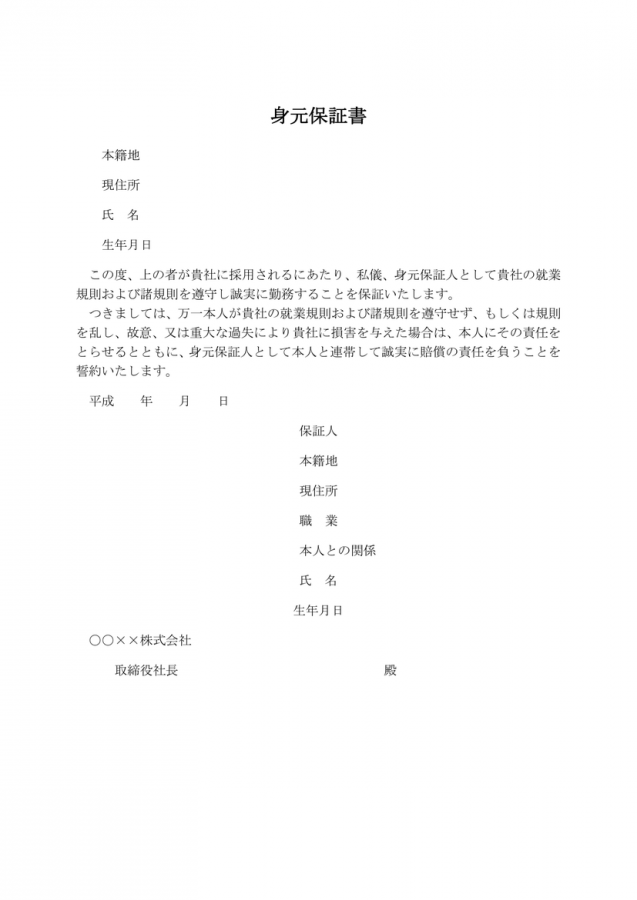

身元保証書

入社時に使用する身元保証書です。

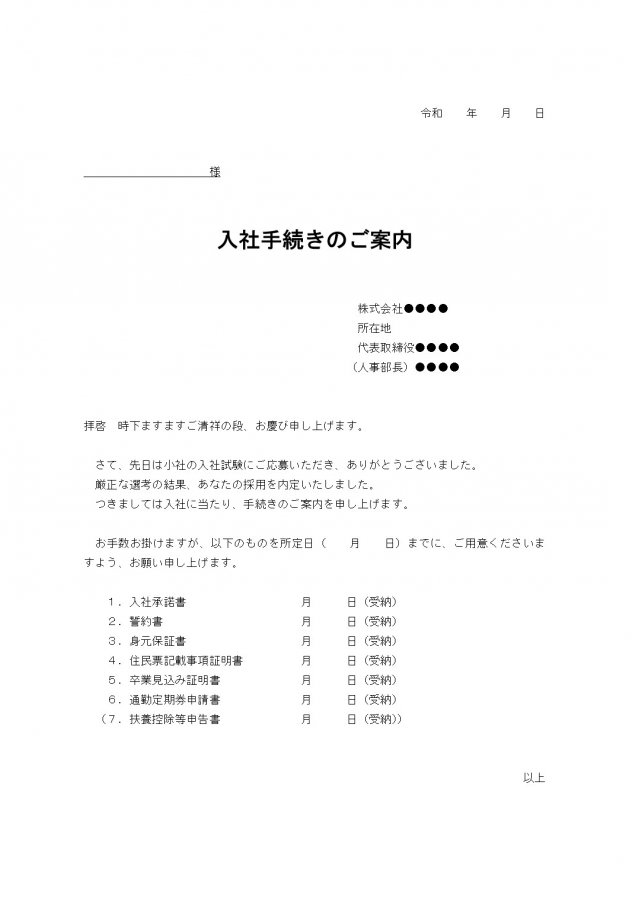

入社手続きのご案内(新卒採用者用)

新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。

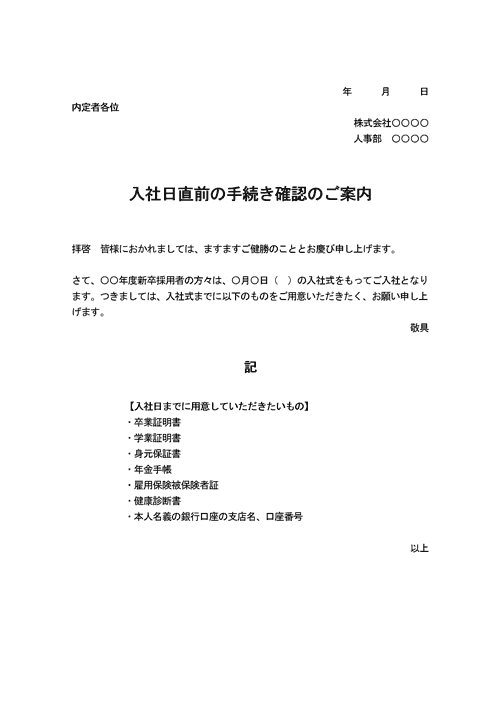

入社日直前の手続き事前確認文例

新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント