出勤率が全所定労働日の8割以下の従業員への有給付与について

出勤率が全所定労働日の8割以下の社員への有給付与にご助言をお願い致します。

労働基準法では、第39条で「年次有給休暇は、雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日以上を与えなければならない」と定められていますが、一方で、当社の就業規則上での有給付与に関する条項の記載は「 年次有給休暇の更改は、更改日現在における勤続年数に応じる」となっており、特に就業規則上では、有給休暇の付与(更改)に際しての条件は定めておりません。

この記載でも法律の定めに従い、8割以下の社員には付与しなくとも法律上は問題ないであろうと考える一方で、就業規則に条件の記載がないまま付与をしないことで労使トラブルになるリスクもあるかと懸念しており、果たして現在の就業規則のままで有給休暇の付与をしないという判断をしていいか決断しきれずにおります。

専門家の皆様のご意見を伺えますと幸いです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2025/09/01 17:30 ID:QA-0157608

- とものとはさん

- 静岡県/化粧品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1. 法律上の原則

労働基準法第39条により、6か月継続勤務かつ全所定労働日の8割以上出勤が年休付与の条件です。

この条件を満たさない労働者には、法定の有給休暇を付与する義務はありません。

したがって、法的には「8割未満の社員に付与しない」という対応は可能です。

2. 就業規則との関係

御社の就業規則の文言は

「年次有給休暇の更改は、更改日現在における勤続年数に応じる」

となっており、「出勤率8割以上」については明記されていません。

このまま運用すると、従業員から

「就業規則に条件が書かれていないのに、なぜ自分は付与されないのか?」

という不信感やトラブルにつながるリスクがあります。

法律上は付与不要でも、就業規則の書きぶりによって「会社が独自に緩和して条件なしで与える」と解釈されかねない面もあります。

3. 実務上の対応策

(1) 就業規則を明確化する

「労基法第39条の定めに基づき、6か月継続勤務し、かつ全所定労働日の8割以上出勤した労働者に付与する」旨を明文化しておくのが最も安全です。

→ 明文化すれば「なぜ付与されないのか」という疑問に対し、法的根拠と規則の両方から説明できます。

(2) 現行規定のまま運用する場合

法違反にはなりませんが、従業員に「付与しない」ことを説明する際は 労基法の条件を根拠に明示する必要があります。

特に「就業規則には書いていないが、法律でそう決まっている」と説明する際に納得感を得にくいことが懸念されます。

(3) あえて社内ルールで緩和する

法定を上回って「8割未満でも付与する」という独自ルールを設けることも可能です。

ただしコスト増につながるため慎重な検討が必要です。

4. 結論

法的には、8割未満の従業員には年休を付与しなくても問題ありません。

しかし、就業規則の書きぶりが不十分なため、付与しない根拠が従業員に伝わりにくいのがリスクです。

実務的には、就業規則を改訂して「労基法第39条に準じる」と明記するのが最も安全で無用なトラブルを避けられると考えます。

以上です。よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/09/01 17:56 ID:QA-0157609

相談者より

とても分かりやすくご説明いただきありがとうございます。

今当社においてあるリスク・対応すべき事項が明確になりました。ご助言ありがとうございます。

投稿日:2025/09/09 14:52 ID:QA-0157970大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

有休規定を全て拝見しないと何とも言えないところもありますが、

特に出勤率にかかわらず付与するなどの文言がなければ、

法律どおり運用してもよろしいでしょう。

ただし、

早急に追記、周知してください。

投稿日:2025/09/01 17:58 ID:QA-0157610

相談者より

端的にご助言いただきありがとうございます。

参考になりました。

可及的速やかに対応したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2025/09/09 14:52 ID:QA-0157971大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

絶対的必要記載事項

以下、回答いたします。

(1)労働基準法の内容よりも不利な労働条件が就業規則で定められていたとしても、そのような定めは無効となります。労働基準法の内容によって補充されます。

(2)反対に、労働基準法よりも有利な労働条件が就業規則で定められている場合、この有利な内容が有効なルールとなります。

(3)一方、労働基準法の内容と同じものが就業規則で定められていた場合、この同じものが適用されることになります。

(4)他方、就業規則で定めがない場合、自ずと労働基準法の内容が適用されることになります。

(5)本件では「就業規則上では、有給休暇の付与(更改)に際しての条件は定めておりません」とのことですので、上記(4)が該当するものと認識されます。

(6)ところで、労働基準法第89条では、就業規則の絶対的必要記載事項として「休暇」があげられており、年次有給休暇について具体的に記載する必要があります。

(7)厚生労働省の「モデル就業規則」では、年次有給休暇に関して、付与要件、出勤率の算定方法などが詳細に定められており、本件においても、これをも参考にして規定を充実させることが必要であると考えられます。

(8)「果たして現在の就業規則のままで有給休暇の付与をしないという判断をしていいか決断しきれずにおります」とのことです。

以上を踏まえれば、現時点において「有給休暇の付与をしないという判断」は可能であると考えられます。その一方で、「現在の就業規則のまま」ということは適切ではなく、(労働基準法の内容と同一の場合も含め)付与要件等の追記が必要であると考えられます。

投稿日:2025/09/01 22:03 ID:QA-0157619

相談者より

丁寧にご助言いただき、誠にありがとうございます。

頂いたご意見を参考に、対応を検討したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2025/09/09 14:53 ID:QA-0157972大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、仮に就業規則上で「年次有給休暇の更改は、更改日現在における勤続年数に応じる」としか記載されていなければ、出勤率の扱いはおろか実際に何日付与されるかも不明(勤続年数に応じてどうなるのかが不明)といえます。

年次有給休暇に限らず、休暇の内容については就業規則上の絶対的必要記載事項になりますので、付与日数等のルールを明確に定めておくか、或いは少なくとも「労働基準法上の定めに従い」といった文言を記載されておかれる事が必要です。

現状では出勤率に全く触れていない以上、8割を切った社員にも付与されるべきといえるでしょう。その上で、至急就業規則上でルールの明確な定めをなされるべきです。

投稿日:2025/09/01 22:12 ID:QA-0157620

相談者より

ご助言いただき、ありがとうございます。

頂いたご意見・ご見解を参考に、しかるべき対応を進めたいと思います。

ありがとうございます。

今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/09 14:54 ID:QA-0157973大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、前提として、法令基準に満たない会社の就業規則は無効ですが、

法令基準を上回る労働者有利な就業規則は有効です。

出勤率要件を無くすことは法令基準を上回る基準であり、

就業規則から出勤率要件を除外することも可能です。

その上で、過去、出勤率要件を除外して有給休暇付与を行っていたか

どうかの実績が本ケースの場合、重要です。

何故ならば、出勤率要件は無しにして、有給休暇は付与されるものだと、

すでに社員に期待権が存在しているからです。この期待を裏切られれば、

会社は、就業規則違反をしていると唱える社員も生じ、トラブルに発展する

リスクがあります。

本ケースの場合、会社として法令基準通り、出勤率要件を設けたいのであれば、

就業規則を改定いただく必要があるでしょう。また、改定が有休付与日に間に

合わないのであれば、出勤率要件を除外して、就業規則通りに対応するのが、

トラブル防止の観点からは宜しいでしょう。

投稿日:2025/09/02 07:31 ID:QA-0157622

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

就業規則と労基法の関係ですが、基本的には労基法の定めが優先しますが、就業規則に労基法の規定を上回る定めを設けた場合は、就業規則が優先します。

つまり、「雇い入れの日から起算して6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者に対して最低10日以上を与えなければならない」というのが労基法の定めではあっても、就業規則に20日与えると定めても何も問題はなく、その場合は、就業規則の定めが優先し、20日付与しなければなりません。

御社就業規則の「年次有給休暇の更改は、更改日現在における勤続年数に応じる」とのみの記載でも、決して間違いではございませんが、記載するのであれば継続勤務期間とそれに対する付与日数も記載しておくのが自然であって、その不備を突かれた場合は認識等のズレによるトラブルに発展する可能性も否定はできないでしょう。

ですが、現在の就業規則のままであっても、労基法が有給休暇付与要件として出勤率8割以上と定めている以上、基本的には8割未満の社員には付与する必要はありません。

ただし、出勤率に関わらず、法定どおり勤続年数に応じた日数を付与するのはもとより御社の自由です。

投稿日:2025/09/02 10:12 ID:QA-0157634

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

有給付与日の統一時の就業規則記載について 現在、有給休暇は入社6か月後その... [2016/03/11]

-

有給付与について 有給付与についてなのですけど、7... [2025/02/02]

-

出勤率8割に満たなかった場合の翌年の有給付与 出勤率8割に満たなかった場合の翌... [2009/01/19]

-

有給付与の件 4月1日入社の社員は、10月1日... [2021/09/07]

-

有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について 4月1日に入社した場合10月1日... [2010/01/06]

-

有給付与日前日に退職の場合、有給付与はされる? たとえば4/1に有給付与される場... [2025/01/26]

-

就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正していま... [2019/04/19]

-

有給休暇の半日付与は何日まで認められるのか お恥ずかしいのですが、有給休暇の... [2010/02/25]

-

就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程... [2018/06/22]

-

有給付与月の退職 この度は表記の件で問い合わせさせ... [2023/05/17]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

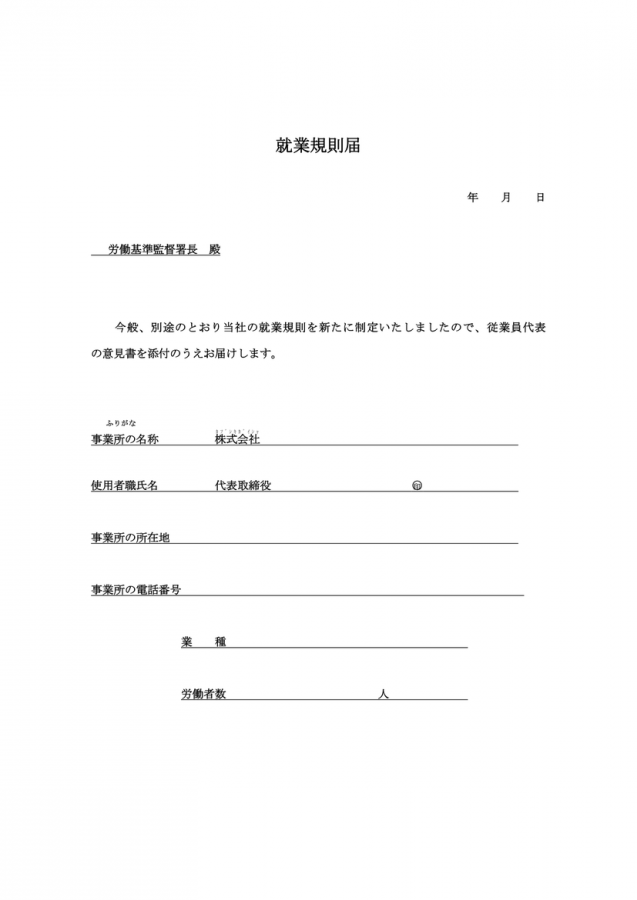

就業規則届

労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。

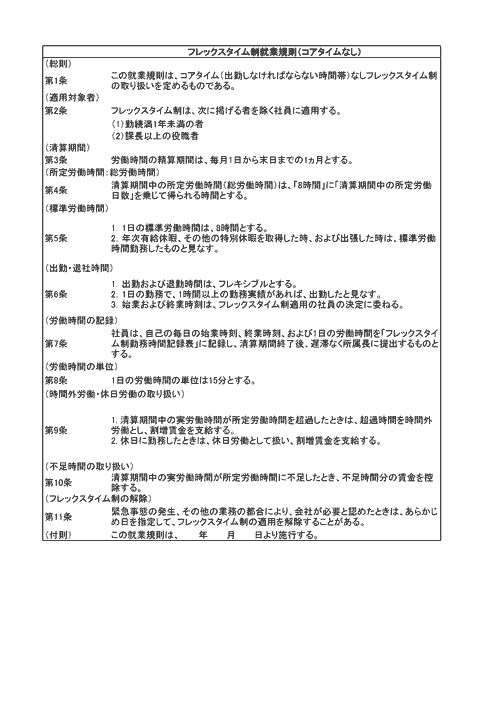

フレックスタイム制就業規則

フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。

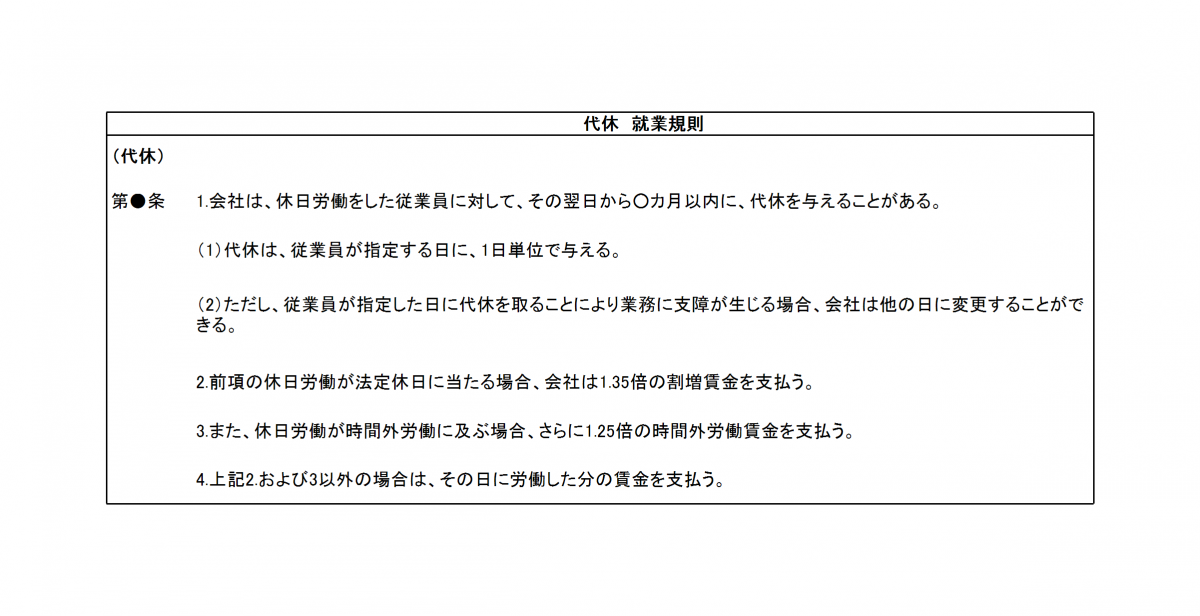

代休の就業規則

代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。

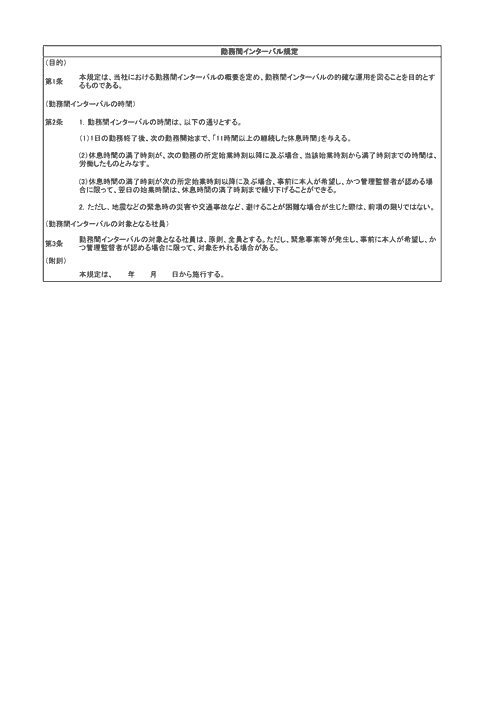

勤務間インターバルの規定例

勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント