借上社宅の控除方法について

社宅費の適切な控除方法についてのご相談となります。

弊社は、借上社宅に関して、独身者は給与水準毎に段階的に社員負担額を設定して控除(実際の賃料は居住地域により幅がありますが、社員負担額は同額の給与ならば一律)という形にしております。

独身者で最低ランクの控除額だと1万5千円の設定なのですが、都心部で例えば賃料10万円の住居だった場合、会社負担8万5千円、社員負担1万5千円となり、社員負担が賃料相当額の半分以下になってしまうという事が起きないか、懸念しています。社員用賃貸住居の賃料相当額を都度算出するのは、貸主の協力も必要となり不可能に近いので、規程で社宅費を定めているのですが、昨今の賃料上昇も踏まえて社員負担額を見直すべきか検討しています。

社員負担が賃料相当額の半額以下となってしまった場合、給与上で課税処理が必要になるのでしょうか。またその際は課税額はどのように計算すればよいでしょうか。

投稿日:2025/08/19 18:08 ID:QA-0156852

- 社宅担当者さん

- 神奈川県/販売・小売(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1. 基本的な考え方(社宅課税の原則)

会社が借り上げた住宅を社員に社宅として貸与した場合、社員が負担する家賃が相当の額より著しく低いときは、差額が給与課税対象となります(所得税基本通達36-38)。

この「相当の額」とは、「賃貸料相当額」と呼ばれ、以下の計算式で算出するのが一般的です。

2. 賃貸料相当額の計算式(所得税基本通達36-38)

借上社宅の場合の原則計算式は以下です。

賃貸料相当額 = (1 +2 +3) × 1/2

(1) 建物の固定資産税相当額(評価額×0.2%/年程度を目安)

(2) 建物の減価償却費相当額(耐用年数に基づく法定償却費/年)

(3) 借地料(地代等がある場合)

※ただし、借上社宅では(1)(2)の算定が困難なケースが多いため、実際の家賃を基準に「賃貸料相当額」を合理的に見積もる」方法も認められています。

その場合は「実際の家賃 × 50%程度」を目安にします。

3. 実務上の安全ライン

税務上は「賃貸料相当額の50%以上を社員が負担していれば給与課税不要」とされるのが実務上の目安です。

例:実際の賃料が10万円 → 賃貸料相当額はおおむね5万円

社員負担が5万円以上なら給与課税不要

社員負担が5万円未満なら「賃貸料相当額-社員負担額」が給与課税対象

4. ご相談のケース

独身者最低ランクで 社員負担 1万5千円/月

都心部などで家賃 10万円の住居 → 会社負担 8万5千円

この場合、社員負担は1.5万円 < 5万円(賃貸料相当額) となり、差額3.5万円が給与課税対象となる可能性が高いです。

5. 課税額の算定方法

毎月の課税対象額

課税対象額 = 賃貸料相当額(概ね家賃の50%) - 社員負担額

上記金額を給与に「上乗せ」して源泉所得税計算に反映させます。

例:家賃10万円 → 賃貸料相当額5万円 → 社員負担1.5万円

→ 課税対象額=5万円-1.5万円=3.5万円

→ 毎月の給与に3.5万円を加算して課税処理

6. 見直しの方向性

社員負担が家賃の半額以上になるように設定すれば、課税関係を避けられます。

負担額を給与水準に応じて一律にしている場合、都心部など高家賃エリアで乖離が大きくなり課税リスクが高まります。

対策案:

最低負担額を引き上げ、家賃の50%未満とならないように調整する

家賃の一定割合(例:50%)を負担させる方式に切り替える

規程に「実際の家賃の50%未満の場合は賃貸料相当額との差額を給与課税処理する」と明記する

7.まとめ

社宅費が「賃貸料相当額の50%未満」だと、その差額は給与課税対象。

ご提示のケース(家賃10万円に対して負担1.5万円)は、差額3.5万円が給与課税となる可能性大。

今後は、負担額を「実際の賃料の50%以上」となるよう規程を見直すと安全です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/19 19:02 ID:QA-0156854

相談者より

大変詳しく、分かりやすく教えていただきありがとうございました。とても参考になります。

追加での質問で恐縮なのですが、「賃貸料相当額の50%」を基準に考えて、例に挙げた金額の場合だと、

賃料10万円の住居の場合、賃貸料相当額が5万円、その50%は2万5千円、社員負担が現状1万5千円なら、差額1万円が課税対象

という事になりますでしょうか?

投稿日:2025/08/21 11:30 ID:QA-0156948大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

社員負担が実際家賃の半分以下だからといって必ず課税になるわけではなく、

判断基準はあくまで賃貸料相当額となります。

社員負担がそれを下回れば、その差額が給与課税対象となります。

国税庁の通達では、賃借料相当額は以下の算出式で求めるとしています。

実際の家賃とは異なりますので、ご留意ください。

↓ ↓ ↓

賃貸料相当額 = (建物の固定資産税評価額 × 0.2%)+

(12円 × 延床面積(平方M))+(敷地の固定資産税評価額 × 0.22%)

計算方法は大変複雑なものとなりますが、当方は税務の専門家ではございません。

適切なアドバイスが必要な際は、税務の専門家である税理士へお尋ねください。

投稿日:2025/08/19 21:23 ID:QA-0156861

相談者より

大変詳しく教えていただき、誠にありがとうございました。参考になりました。

投稿日:2025/08/21 11:31 ID:QA-0156949大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

借上社宅の控除について、回答いたします。

ご質問の件、社宅代行を行う不動産会社としての観点からお答えさせていただきます。

賃料相当額の正確な算出につきましては、他のご回答者の方がおっしゃる通り

「建物の固定資産税相当額」と「建物の減価償却費相当額」が必要となり、

貸主や不動産管理会社から情報を取得することは極めて難しいため、

現実的に算出は困難となります。

(※費用と時間を費やせば調べること自体は可能ですが)

そこで、社宅制度を運用されております企業様の多くは

独自に会社の規定を策定されているのですが、

"税法上でも課税とならないであろう目安"として

「賃料の50%を社員様のご負担」としてしまいますと、

社員様のご負担がそれなりの額となってしまいます。

そのため企業様によっては

・社宅を利用される県やエリア単位で賃料の〇%を負担とする

・全国平均を算出し、50%よりも下の%を独自に設定する

といった規定を設けられて運用されている企業様もございます。

賃料の50%よりも下の%を設定される際は、一度税理士の方も含めて

・課税とならないラインを算出する

・全国一律で設定するのか

などを貴社で策定されるための各県の統計を取られるなど調査が必要となりますが、

後の課税にならず、社員様からも不満が出ない運用を目指すのであれば必要な作業となります。

今後の貴社の運用方針をお考えになられる上で、少しでもプラスとなれば幸いです。

投稿日:2025/08/20 10:59 ID:QA-0156871

相談者より

詳しく教えていただきありがとうございます。不動産会社様からの視点で、検討の方向性も具体的に示していただき心より感謝いたします。参考にさせていただきます。

投稿日:2025/08/21 11:32 ID:QA-0156950大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

追加のご質問にご回答申し上げます

追加のご質問にご回答申し上げます。

考え方等につきましては、ご説明申し上げました通りです。

追加のご質問

例に挙げた金額の場合だと、

賃料10万円の住居の場合、賃貸料相当額が5万円、その50%は2万5千円、社員負担が現状1万5千円なら、差額1万円が課税対象

という事になりますでしょうか?

につうきましては、最終的には労基署等の監督官庁の判断となります。

つきましては、労基署等の監督官庁の担当者にご確認されることをお勧め申し上げます。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/21 12:19 ID:QA-0156957

相談者より

お礼が遅くなりまして申し訳ありません。

回答いただきありがとうございます。

労基署にも問い合わせしてみます。大変参考になりました。

投稿日:2025/08/27 10:59 ID:QA-0157307大変参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

給与控除の可否について 当法人には組合があり、給与控除に... [2021/02/08]

-

社宅規程は必要でしょうか 弊社に社宅制度はありませんが、借... [2016/01/25]

-

給与差押えと欠勤控除について 従業員の給与が差押えられ、会社が... [2024/03/04]

-

欠勤時の賃金からの控除 教えて頂きたいのですが、給与計算... [2008/08/28]

-

社会保険控除について 25日締め翌月10日支払 当月控... [2024/08/07]

-

給与課税 弊社はアルバイトへ制服を貸与し、... [2006/12/16]

-

年末調整控除ミスについて。 年末調整で1名の社員が仕事納めの... [2023/02/06]

-

社有社宅の強制について 当社では社宅について、社有のもの... [2011/12/16]

-

社宅負担の切り替えについて 当社では独身者、妻帯者人数に応じ... [2004/10/28]

-

遅刻・早退の時間不足分を給与控除する 遅刻・早退の時間不足分について、... [2008/01/22]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

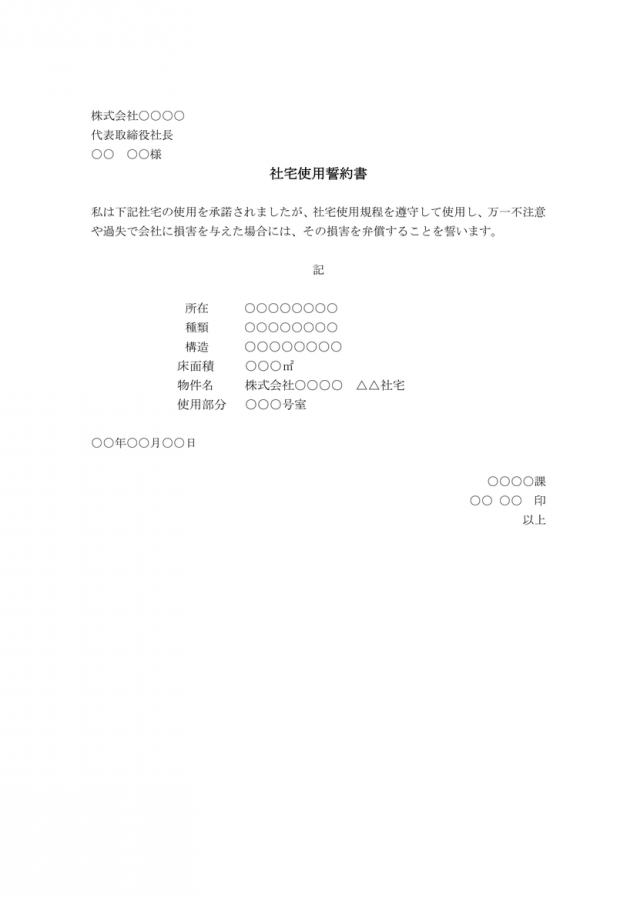

社宅使用誓約書

社宅使用誓約書のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

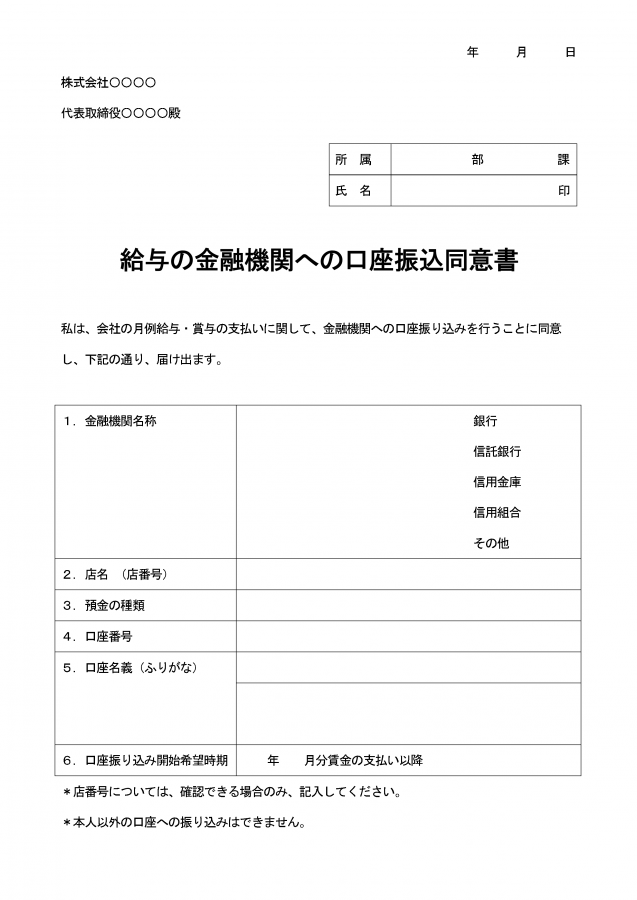

銀行口座への給与振込同意書

給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント