支給基準を教えてください

弊社の単身赴任手当は「有家族者の単身赴任、および、名義並びローンの支払いが本人である持ち家者の場合は、別表1(単身赴任手当)に記載する金額を単身赴任手当として支給する。」と規定されています。

そこで質問です・・・この場合の支給要件を満たすためには

①有家族者の単身赴任

②名義とローンの支払いが本人である持ち家者

この両方を満たす必要があるのでしょうか?

それとも一方で良いのでしょうか?

現状、一方を満たせば支給しておりますが新任の総務担当者から両方を満たさないといけないのではと質問されています。

ネット検索もしてみましたが、読めば読むほどわからなくなりました。

専門家の方にご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/07/10 16:39 ID:QA-0155224

- おおいたさん

- 大分県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

退職者への業績手当支給 当社では営業の業績により業績手当を支給しておりますが支給方法が4月、5月分を合せて6月に支給という形をとっております。4月末退職の場合、1ヶ月給与支給がな... [2010/05/27]

-

賞与の支給月変更に関して さて、賞与の支給月変更を検討しておりますが、変更に伴う問題点がありましたらご指摘頂きたく思います。賞与算定期間・支給月夏: 1月~6月 →7月支給(現在:... [2008/12/19]

-

交通費の支給基準について 現状、弊社における交通費の支給基準は、正社員とアルバイトを分けて規定しています。アルバイト規程には、自宅から1.5Km以上であれば支給するといった条件があ... [2005/06/28]

-

契約書文言 制服の支給について、契約書文言で「制服を支給する」と記載があります。「支給」という意味は=無償と捉えられるのでしょうか?全文には「無償で支給する」とも「実... [2010/12/08]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「および」という文言は、前後が同等で並列されている場合に用いられます。

従いまして、「かつ」とは異なり共に必要といった意味まではないですので、片方を満たせば支給される必要がございます。

投稿日:2025/07/11 09:45 ID:QA-0155262

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/11 11:58 ID:QA-0155288大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論

「(1)有家族者の単身赴任」または「(2)名義・ローン支払いが本人の持ち家者」のいずれか一方を満たせば支給対象となる運用で問題ありません。

つまり、現行の運用(いずれか一方を満たせば支給)で適切です。

2.規定文の分析

弊社の単身赴任手当は

「有家族者の単身赴任、 および、 名義並びローンの支払いが本人である持ち家者の場合は、別表1(単身赴任手当)に記載する金額を単身赴任手当として支給する。」

この文は、一見すると「および(and)」があるため「両方必要」に見えますが、文構造を詳しく見ると:

▼ 文構成の整理

主語:「有家族者の単身赴任、および、名義並びローンの支払いが本人である持ち家者」

→この並列構造は、「○○または△△の場合」という「並列例示」の意図として読むのが自然です。

つまり、「有家族者の単身赴任者」と「持ち家で名義とローン支払いが本人の者」のいずれかが支給対象になるという規定です。

3.実務慣行や他社事例と照らした補足

単身赴任手当の支給要件は企業ごとに様々ですが、「扶養家族がある者」または「本人の持ち家に家族が残る者」を対象とする例が一般的です。

「両方を満たすこと」を要件にすると、該当者が極端に限られ、制度の実効性が失われるため、規定としても通常は「いずれか」である場合が多いと思います。

4.推奨対応(社内運用上)

現行運用を明文化するとよいです。例:

単身赴任手当は、以下のいずれかに該当する場合に支給する。

(1)扶養家族(配偶者・子等)がいる者が単身赴任している場合

(2)本人名義の持ち家において、住宅ローンを本人が支払っており、かつそこに家族が居住している場合

このようにすると、運用基準が明確になります。

5.まとめ

内容→判断

「両方満たす必要があるのか?」→いいえ、一方で可かと思います。

現行運用(どちらか一方で支給)→ 妥当だと思います。

社内説明用の補足→推奨されます(曖昧さを避けるため)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/11 09:54 ID:QA-0155263

相談者より

ご回答ありがとうございました。

今後のためにも運用方法を明文化しておきたいと思います。

投稿日:2025/07/11 12:00 ID:QA-0155289大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

文法的には「および」の部分でつないでいるのは、「有家族者の単身赴任」

と「名義並びローンの支払いが本人である持ち家者」の2つの支給対象のケース

を列挙している形となります。

そのため、いずれかに該当する場合に手当が支給されると解釈します。

一方、上記はあくまで文法解釈であり、現在の世間一般的には、ANDと

解釈されることも多いでしょう。

つまり、誤解を生みますので、文言を改訂していただくことをお勧めいたします。

投稿日:2025/07/11 10:58 ID:QA-0155273

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/14 12:48 ID:QA-0155383大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

判断

普通に解釈すれば「および」は、いずれでも当てはまるものであり、両者を満たす場合には「かつ」だと思います。

投稿日:2025/07/11 13:56 ID:QA-0155303

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/14 12:48 ID:QA-0155382大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

AおよびBですから、

AとBの両方とも支給するの意味になります。

ですから、

AとBどちらか一方を満たせば、両方とも支給するとなりますので、

有家族者の単身赴任と名義とローンの支払いが本人である持ち家者

のどちらか一方を満たせば、支給するということになります。

投稿日:2025/07/11 14:01 ID:QA-0155304

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/14 12:48 ID:QA-0155384大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

併合的接続詞

以下、回答させていただきます。

(1)「及び」は「並びに」と同様、「どちらも」、「●●も□□も」というような

ことを示す併合的接続詞であるとされています。

(2)本件では、「有家族者の単身赴任の場合」も「名義並びローンの支払いが本人

である持ち家者の場合」も、「別表1(単身赴任手当)に記載する金額を単身赴

任手当として支給する。」と解されます。

投稿日:2025/07/11 23:23 ID:QA-0155334

相談者より

詳細なご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/14 12:49 ID:QA-0155385大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご相談内容について回答いたします

法律用語としての「及び(および)」とは、複数の事柄を並列してならべる際に用いられる接続詞です。英語でいう“and”に相当します。例えば「A及びB」は、「AとBはいずれも」という意味になります。

今回のケースでは「および」とされていますので、(1)有家族者の単身赴任、(2)名義とローンの支払いが本人である持ち家者の二つの要件のうち、どちら一方に当てはまれば良いことになります。

なお、この(1)、(2)の両方の要件を満たす必要があるとする場合には「かつ」の接続詞が用いられるのが一般的です。

「かつ」とは、複数の事柄の全てが成立することを意味する接続詞となります。

投稿日:2025/07/14 08:31 ID:QA-0155363

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/07/14 12:49 ID:QA-0155386大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

退職者への業績手当支給 当社では営業の業績により業績手当を支給しておりますが支給方法が4月、5月分を合せて6月に支給という形をとっております。4月末退職の場合、1ヶ月給与支給がな... [2010/05/27]

-

賞与の支給月変更に関して さて、賞与の支給月変更を検討しておりますが、変更に伴う問題点がありましたらご指摘頂きたく思います。賞与算定期間・支給月夏: 1月~6月 →7月支給(現在:... [2008/12/19]

-

交通費の支給基準について 現状、弊社における交通費の支給基準は、正社員とアルバイトを分けて規定しています。アルバイト規程には、自宅から1.5Km以上であれば支給するといった条件があ... [2005/06/28]

-

契約書文言 制服の支給について、契約書文言で「制服を支給する」と記載があります。「支給」という意味は=無償と捉えられるのでしょうか?全文には「無償で支給する」とも「実... [2010/12/08]

-

帰省手当について 帰省手当ての件でお聞きしたいのですが、単身者の支給基準はありますが独身者の支給基準がないようです。代表的な例及び考え方をお聞かせください。宜しくお願いします。 [2008/06/05]

-

給与締日と支給日の変更について クラブ経営の経理事務をしております。4月から給与締日と支給日の変更を言われました。現在:15日締め当月末支給変更後:月末締め翌月25日支給3/15締3月末... [2025/02/20]

-

単身赴任手当の可否 従業員が異動を命じられ地方に異動となりました。その際に妻子供達は赴任地についていかず、地元に戻るとのこと。その際は単身赴任手当は該当されるものでしょうか。... [2024/09/17]

-

賞与について コロナの影響もあり業績が悪化しているため、夏季賞与について不支給もしくは、目途がつくまで支給を延期したいと考えております。しかしながら、就業規則には賞与は... [2020/06/14]

-

退職金、交通費について 一般派遣労働者、契約社員については現在退職金を支給しておりません。同一労働同一賃金については、退職金の支給が義務付けられているようですが、時給に退職金を換... [2019/10/08]

-

退職金の支給要件の変更について 現在、入社後0年であっても退職金を支給する規定となっていますが、これを在職3年以上に変更しようと考えております。何か問題はあるでしょうか? [2011/04/11]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

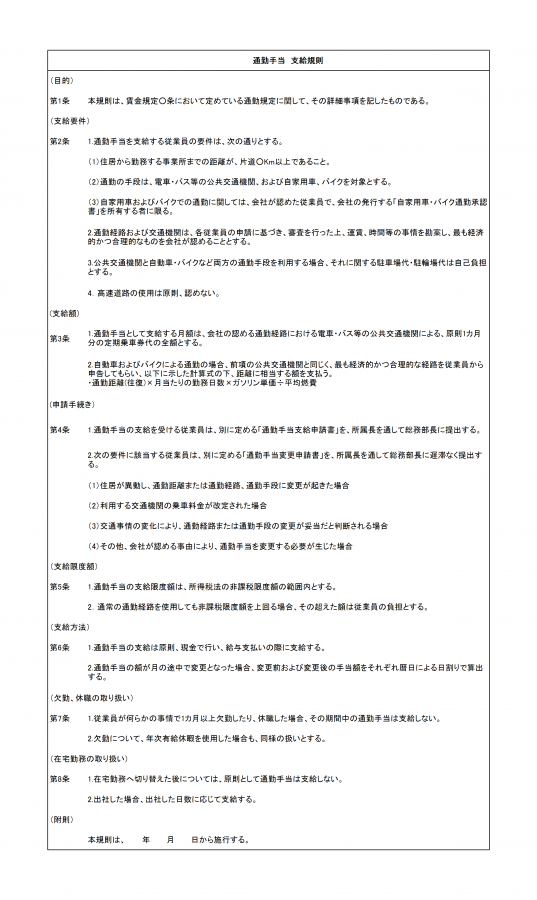

通勤手当の支給規則

通勤手当の支給規則例です。支給要件、支給額、申請手続き、限度額などについて文例を記載しています。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント