職場のモヤモヤ解決図鑑

【第9回】部下からハラスメント被害の相談を受けたら?

すべきこととNGな言動を紹介

自分のことだけ集中したくても、そうはいかないのが社会人。昔思い描いていた理想の社会人像より、ずいぶんあくせくしてない? 働き方や人間関係に悩む皆さまに、問題解決のヒントをお送りします!

元部下から相談を受けた山下課長。どうやら、異動先でハラスメントを受けているようです。元気のない部下に声をかけようとするも、どのように対応すべきか迷っています。ハラスメントは重大な問題です。相談を受けたときに、するべき対応としてはいけない対応を学びましょう。

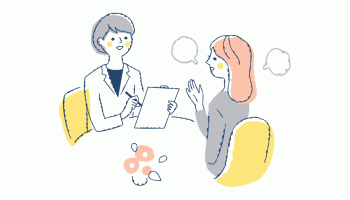

ハラスメントの相談を受けたらまずは話を受け止める

部下からハラスメントの相談をされたときはまず、相談者の話を受け止める姿勢を示すことが大切です。「あなたの話を聞きます」という中立的な立場のメッセージは、相談者に安心感を与えます。

ハラスメントの相談をされたときの受け止め方・聞き方

では、相談者の話を受け止める姿勢を見せるには、具体的にどのような聞き方をすればいいのでしょうか。聞く側の立場の人は、相談者のことはもちろん、行為者の人柄・仕事ぶり、職場の人間関係などを知っていることもあるでしょう。知っている人の話を耳にすると、「あの人はこうだから」と普段の印象に関連づけて話を展開してしまうケースがありますが、ハラスメントの相談では望ましい対応ではありません。

頭の中にある印象やこれまでの出来事では判断せず、まずは相談者の話を全て聞くことが重要です。そのうえで、「相談内容は口外しない」と伝えましょう。話を聞く場所も、第三者に知られないように会議室にするなどの配慮が必要です。

【ハラスメントの相談の聞き方で配慮するべきこと】

- 公正中立な姿勢で受け入れる。相談者や関係者の印象で判断しない。

- 相談者のプライバシーを尊重し、人権に配慮する。相談内容は口外しない

- 相談者が相談をしたことで不利益を受けないようにする。

上記に注意して、相談者の訴えたいことを自由に話してもらいましょう。相手のペースに合わせ、時間をかけて丁寧に聞くことも大切です。

ハラスメント相談者はどんな対応を望んでいる?

話を聞いた後、実際にどんな対応をするかは、相談者本人の意向を確認します。どのような解決を望んでいるかを把握し、尊重します。

ハラスメント相談者のメンタルや体調も確認しよう

ハラスメントは、身体的な攻撃や精神的な攻撃だけではありません。たとえばパワーハラスメントに含まれる、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害といった行為は、どれも被害者の心身に影響を及ぼします。

相談者に不調の兆候がないかどうか、様子を確認しましょう。欠勤や遅刻、仕事のミスの多発は不調のサインです。不調が見つかったら、心療内科の受診を促したり、休職を検討したりするなど対応を行います。

ハラスメント相談者への「否定」や「叱責」をするべきではない理由と、NG対応例

ハラスメントの相談を受けた際、否定や叱責をするのは望ましくありません。また、相談者を励まそうとした発言が、原因のすり替えになってしまうこともあります。ハラスメントを「仕事に必要な指導」「励まそうとしただけ」と安易に判断することはやめましょう。

下記の発言は、ハラスメントの責任をすり替えたり行為を軽く捉えたりしている言葉です。ハラスメントは、個人を侵害し心身ともに影響を及ぼす重大な問題です。相談者の話を聞き、意向を尊重しつつ、事実を確認したうえで慎重に対応しましょう。

【ハラスメントの相談を受けたときの不適切な反応例】

-

相談者にも問題があるような言い方:

「考えすぎでは?」「あなたの勤務態度にも問題があるね」 -

行為者を一般化するような発言:

「先輩はみんなそんなものだよ」「昔は当たり前だった」 -

不用意な慰め:

「君が優秀だから、期待されているんだよ」

ハラスメントを放置しないための対応と頼れる窓口

ハラスメントを放置すると、職場の雰囲気・人間関係の悪化や社員のメンタル不調、休職や退職など重大な問題を引き起こす要因になります。そのため、ハラスメントの相談を受けたら、人事に掛け合ってみることも重要です。会社に窓口がない場合は、外部の専門機関を頼るのもいいでしょう。

- 【参考】

- 総合労働相談コーナー (各都道府県労働局)

- 個別労働紛争のあっせんを行っている都道府県労働委員会・都道府県庁

法テラス - みんなの人権110番 全国共通人権相談ダイヤル

- こころの耳 (働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト)

【まとめ】

- ハラスメントの相談は、先入観で判断せず中立な立場で受け止める

- 相談者のプライバシーを尊重し、内容を口外しない

- 相談者の話を否定したり叱責したりしない

- 相談者のメンタルなどの様子を確認する

- 相談者の意向を尊重して対応する

- 社内に適切な窓口や協力体制がない場合は、外部の専門窓口を頼る

あわせて読みたい記事

後編では、ハラスメントが起きないように管理職ができることについてご紹介します

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント