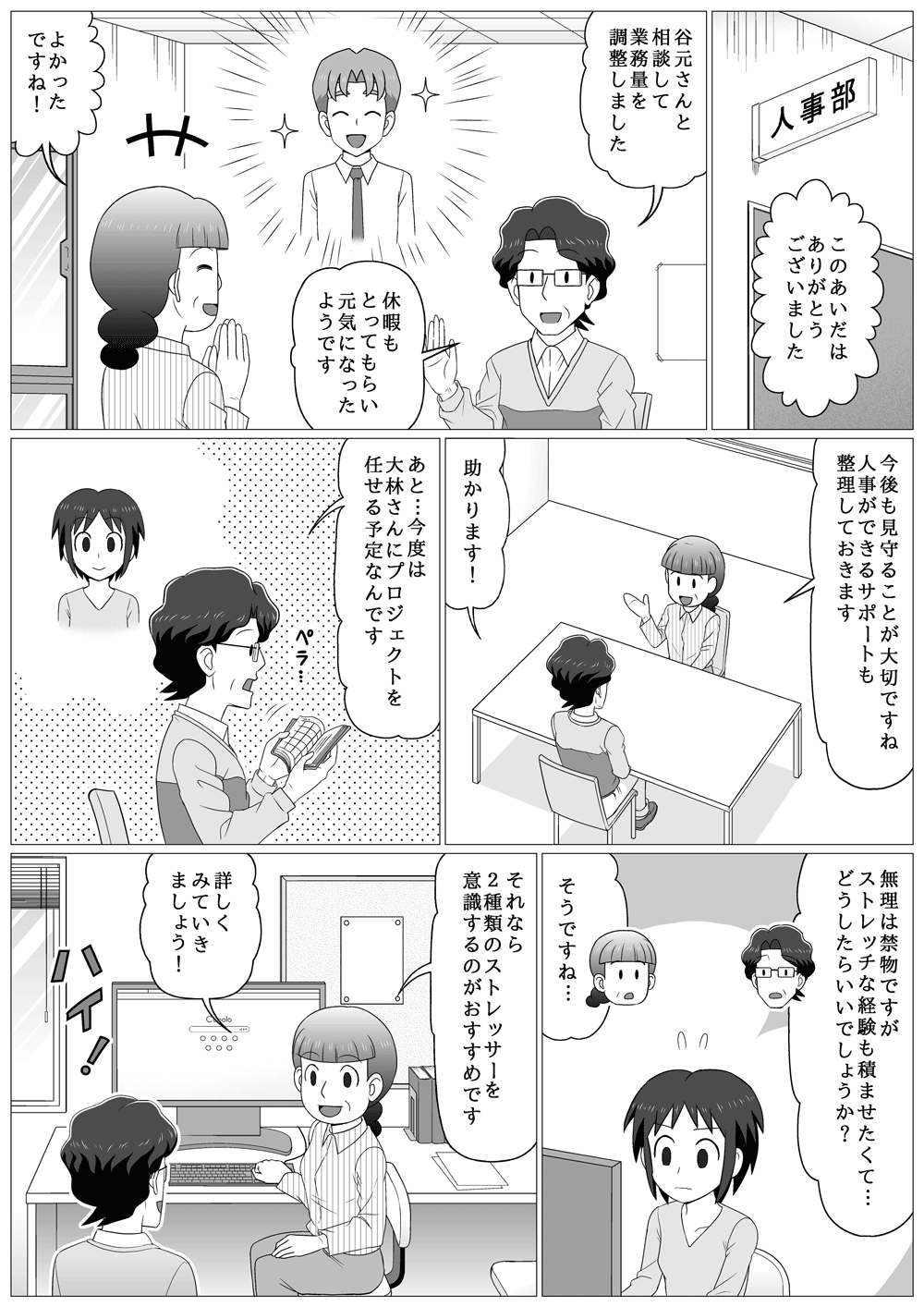

職場のモヤモヤ解決図鑑【第68回】

成長に必要 / 不要なストレスとは?

燃え尽き症候群の予防ポイント[前編を読む]

自分のことだけ集中したくても、そうはいかないのが社会人。昔思い描いていた理想の社会人像より、ずいぶんあくせくしてない? 働き方や人間関係に悩む皆さまに、問題解決のヒントをお送りします!

-

山下 健悟(やました けんご)

関東圏のメーカー課長職45歳。20人ほど部下がいる。部下がもっと働きやすく、活躍できるチームを目指し、試行錯誤の日々。

-

江口 佐和子(えぐち さわこ)

キャリアコンサルタントの資格を持つ、40才のベテラン人事。マネジャーからよく相談を受ける。

山下さんは、部下が燃え尽き症候群に陥った経験から、他の部下に新しいプロジェクトを任せてよいのか不安を感じています。成長していく上でストレッチな経験を積むことは重要ですが、部下が過度なプレッシャーやストレスを感じないように注意が必要です。燃え尽き症候群を防ぎつつ、部下に仕事を任せるときのポイントを見ていきましょう。

燃え尽き症候群の対策

燃え尽き症候群に陥る要因には、個人要因と環境要因の二つがあります。個人要因は、本人の気質や性格、勤続年数や年齢など。環境要因は、長時間労働や厳しいノルマ、プレッシャーの大きさや評価制度などです。

マネジャーや組織ができる対策

マネジャーは、環境要因を排除するように努めると共に、部下の年次や性格といった個人要因を考慮しながら接することが重要です。特に若い人は、ベテランよりもストレスへの対処経験が少ないため、燃え尽き症候群に陥りやすいといわれています。

新たな仕事を任せるときや、業務量が増えるときは、部下の様子を確認しつつ、以下のことに配慮する必要があります。

- 部下がオーバーワークに陥らないように業務量を可視化し、リソースを管理する

- 新たな仕事やプロジェクトで、本人に期待することを言葉にして伝える

- 仕事の悩みや不満について相談できる機会を設定する

- 有給取得を推奨する、長時間残業の削減に努めるなど、休みを取りやすい雰囲気を作る

また組織としては、ストレスチェックを定期的に実施することが部下の状態把握に役立ちます。ストレス傾向の高い従業員に対しては、産業医との面談を設定するなどのアフターフォローを行います。さらに、ストレスへの対処法を学ぶメンタルヘルス研修も効果的です。

部下の成長に関するストレスマネジメント

仕事では、さまざまな場面でストレスがかかります。ストレスには、成長にポジティブな影響をあたえる「チャレンジストレッサー」と、そうでない「ヒンドランスストレッサー」が存在します。これらを理解するとともに、マネジメントのベースとなるマネジャーに必要な行動特性も理解することが重要です。

チャレンジストレッサーとヒンドランスストレッサー

チャレンジストレッサー

作業過重や、時間圧迫、責任の重さなどで発生するストレス。情緒的消耗感、フラストレーション、緊張感、身体不調などのストレス反応をもたらしますが、一方でモチベーション向上や、満足度向上などポジティブな影響もあることが分かっています。

ヒンドランスストレッサー

組織内の駆け引き、役割の曖昧性、雇用の不安定さなどによるストレス。ヒンドランスストレッサーは、離職行動や反生産的行動を引き起こし、ポジティブな成果との相関が見られません。

部下の成長を促すには、できるかぎりヒンドランスストレッサーを取り除くことが重要です。ただし、チャレンジストレッサーもあくまで成長につながる「可能性があるもの」であり、過度なストレスには注意が必要です。

マネジャーに必要なストレスマネジメント能力

イギリスの安全衛生庁(HSE -Health and safety executive)が開発した、部下のストレスを予防して軽減する管理監督者の能力・行動(ストレスマネジメントコンピテンシー)のリストから一部を紹介します。これらの行動特性に長けたマネジャーであるほど、部下のストレスが軽減されるといわれています。

| 誠実さ | チームの仲間を大切にする、やるといったことは実行する など |

|---|---|

| 感情のコントロール | 職場の管理・運営方法が一貫している、ストレスをチームにぶつけない など |

| 配慮ができる | 現実的な締め切りを設定する、チームが仕事と家庭のバランスを取れるようにする など |

| 見通しを立てて仕事をしている | チームの作業量を常に把握している、追加の仕事を引き受けないよう対応する など |

|---|---|

| 問題解決ができる | チームを代表してフォローする、何か決める際ははっきり決断する など |

| メンバーの意識を高めることができる | 適正なレベルの責任や指示を与える、メンバーが成長できるよう助ける など |

| 身近な存在である | チームからの電話などにすぐ返答する、部下がいつでも話しかけられるようにしている など |

|---|---|

| 社交的である | チームと良い人間関係である、いつも笑顔である など |

| 共感をもって接している | どうすればメンバーが仕事に意欲を持てるか考える、普段からメンバーに声をかける など |

| 対人関係への対応ができる | 対立がおきた時は仲介役になる、客観的に対応する など |

|---|---|

| 組織がもつ資源を利用できる | 必要な場合は、他のマネジャー・人事部門・産業保健スタッフに協力を求める など |

| 責任をもって問題解決にあたる | 対立が決着した後もフォローする、最終責任は自分がとることを明確にする など |

具体的な仕事の任せ方

マネジャーには、部下が期待やプレッシャーに押しつぶされないよう、以下のように配慮することが求められます。

- 作業難易度や量が適切かどうかを確認する

- 締め切りや進捗を確認する

- リスクや権限を十分考慮する

- 組織内の駆け引きや根回しは上司が行う

- 目的や期待していることなど伝え、役割を明確にする

- 不明点、問題点などはすぐに相談してよいと伝える

また、日頃から業務以外の場で従業員同士がつながる場を設け、社内ネットワークを構築しておくことも効果的です。多面的なサポートが、燃え尽き症候群の予防につながります。

【まとめ】

- 部下の燃え尽き症候群を防ぐためには、マネジャーや組織がストレッサーを排除するように努めることが大事

- マネジャーは、期待していることを明確に伝え、適切な権限を部下に与える

- 組織内の駆け引きなどは、マネジャーが引き受けることで、若手のプレッシャーを軽減する

- プロジェクトの進行中も、業務量や進捗確認など適宜サポートを行う

なるほど。今度のプロジェクトでは、違う部署との関わりも大きいから、調整や橋渡し役は上司が巻き取ったほうがよさそうですね……

期待していることを伝えるだけでは、部下にストレスをかけてしまうかもしれませんからね。適宜サポートが重要です

そうですね! プロジェクト遂行中も、進捗状況を確認して、難易度が適切か注意してみてみます

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント