下請法の適用基準「従業員数」とは

下請法の適用対象に「資本金」に加えて「従業員数」も新たに基準に加わると伺いました。対象となる従業員数を算出しようと思いますが、どのような従業員をカウントしたらよいかの質問です。

①正社員、嘱託社員

(直接雇用している従業員、当社から給与支給あり)

②派遣者

(派遣元から派遣入場 当社から直接本人への給与支給なし。

派遣元から支給)

③出向受入者

(出向契約に基づく受入 当社から直接本人への給与支給なし。

出向元から支給)

①はカウントすると思いますが、②③は従業員数に含める必要があるかどうか迷っております。

投稿日:2025/06/18 14:59 ID:QA-0154111

- HRオペさん

- 東京都/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご質問内容は、下請法の改正についてのご内容かと存じますが、

結論、未だ詳細のガイドラインは発行されておりません。

公正取引委員会の見解では、詳細のガイドラインの展開は、

今年の夏から秋頃となっております。

現時点では、明確なお答えができませんので、もう暫くお待ち下さい。

なお、当方は、下請法の専門家ではございませんので、

詳細は、公正取引委員会にお尋ねいただくことをお勧めいたします。

投稿日:2025/06/18 16:25 ID:QA-0154121

相談者より

ご回答ありがとうございました。詳細のガイドラインが展開され次第、整理していきたいと思います。

投稿日:2025/06/19 09:07 ID:QA-0154160大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論

下請法の「親事業者の判定基準」として、従業員数が一定数を超える事業者が新たに追加される動きが進んでいます(公正取引委員会の見直し案より)。

この従業員数のカウント対象としては、基本的に次のように判断します。

区分→従業員数に含めるか→理由・補足

(1) 正社員・嘱託社員→ 含める→自社雇用で賃金支払があるため

(2) 派遣社員→ 含めない→派遣元の雇用・給与負担のため(=他社の従業員)

(3) 出向受入者(給与支払:出向元)→ 含めない→原則、出向元の従業員として扱われる

2.補足説明

(1) 対象となる「従業員数」とは?

「常時使用する従業員数」が基準になります。

これは、雇用契約の形態を問わず、雇用主が賃金支払義務を負い、指揮命令をしている従業員が中心になります。

よって、会社が直接給与を支払っておらず、雇用主でない(2)(3)は、原則として含まれません。

(2). 派遣社員は含めない理由

労働者派遣契約に基づき、雇用主は「派遣元事業者」であるため、派遣社員は派遣元の従業員数にカウントされます。

たとえ実際に現場で働いていても、下請法の従業員数基準の趣旨(企業規模の把握)からは除外される扱いが妥当です。

(3) 出向受入者(給与が出向元負担)の場合

出向契約で給与が出向元負担の場合、労務管理上も出向元が主たる雇用主とみなされるため、出向元の従業員数に含まれます。

なお、給与支給が受入先(貴社)負担となっている場合は、含める方向で判断するケースもあります(個別判断要)。

3.まとめ

対象者→従業員数に含めるか→備考

正社員・嘱託社員→ 含める→自社で雇用・給与支給

派遣社員→ 含めない→派遣元で雇用・給与支給

出向受入者(給与出向元)→ 含めない→出向元の従業員

出向受入者(給与受入先)→ ケースによる→実質的な雇用主が誰かを判断

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/18 17:16 ID:QA-0154130

相談者より

ご回答ありがとうございました。考え方の参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/06/19 09:16 ID:QA-0154162大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご参考

以下、御参考になれば幸いです。

「従業員数」を基準にする場合、取引相手先が「親事業者」であることの正否、若しくは「下請事業者」であることの正否をどのようにして判別することにするのか、という課題があると認識されています。

具体的には、下請法改正の基礎となる、企業取引研究会の報告書(公正取引委員会事務総局と中小企業庁を共同事務局)(令和6年12月)では、「従業員数」に関連して次のことが記述されています。

【案1】従業員数による基準(従業員基準)で対象事業者を規定する案

(考え方)

・ 事業者の事業規模を表し、恣意的な変更が難しい基準であり、事業規模の小さな事業者を保護しようとする下請法の立法趣旨とも整合的で分かりやすい。また、指摘されている脱法的な行為の防止に有効である。

・ 経済実態をみても、経済センサスにおいて資本金 3 億円未満の事業者と従業員数300人未満の事業者には相当の重なりがみられるなど、現行下請法の資本金基準とも整合的である。

・ 過去の下請法勧告事件に係る違反事業者は従業員数 300 人を超える事業者が多数(直近5年間で約70%)を占めており、他方、違反行為の被害を受けている事業者の多くは従業員数300 人以下(令和5年度において約90%)である実態を踏まえても、従業員数 300 人を基準とすることは効果的である。

(留意点)

・ 資本金と比べると従業員数は変動があり、取引の相手方にとっても把握しづらい。現行法の資本金額の把握ですらコストを要しており、それに加えて資本金よりも把握のしづらい従業員基準を導入すると下請法の適用対象の判別が更に煩雑になる懸念がある。

投稿日:2025/06/18 22:50 ID:QA-0154144

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

転籍出向者の出向について 弊社の子会社に転籍出向させている... [2006/03/01]

-

出向について 出向について質問させていただきま... [2016/08/15]

-

出向者が一定期間 出向元で働かいていたときの労災は? 出向元から、出向者を一定期間 出... [2020/03/28]

-

出向に関する注意事項 出向契約をする際、通常、出向元の... [2011/07/28]

-

出向者の賞与について 出向元会社と出向先会社の間に締結... [2010/02/05]

-

出向通知の取得について 出向において、出向通知や同意書を... [2022/10/13]

-

出向者の雇用保険料控除について 質問させていただきますので宜しく... [2015/04/02]

-

常用型派遣について いつも利用させていただいておりま... [2013/12/26]

-

出向社員と二重派遣 派遣法で二重派遣を禁止しています... [2008/12/15]

-

出向社員の給与計算 さて、出向社員の給与は出向元でも... [2014/12/04]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

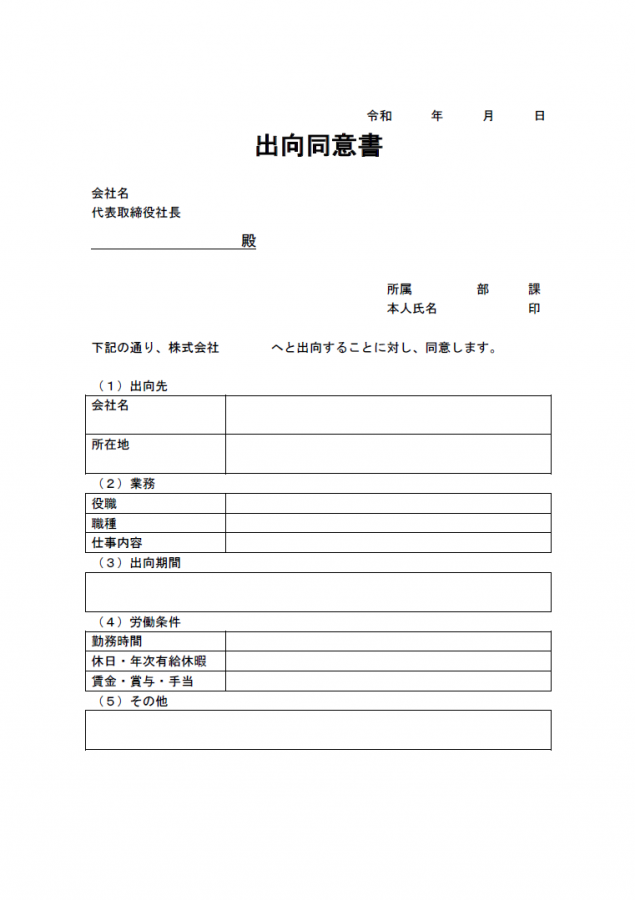

出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。

出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。

在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

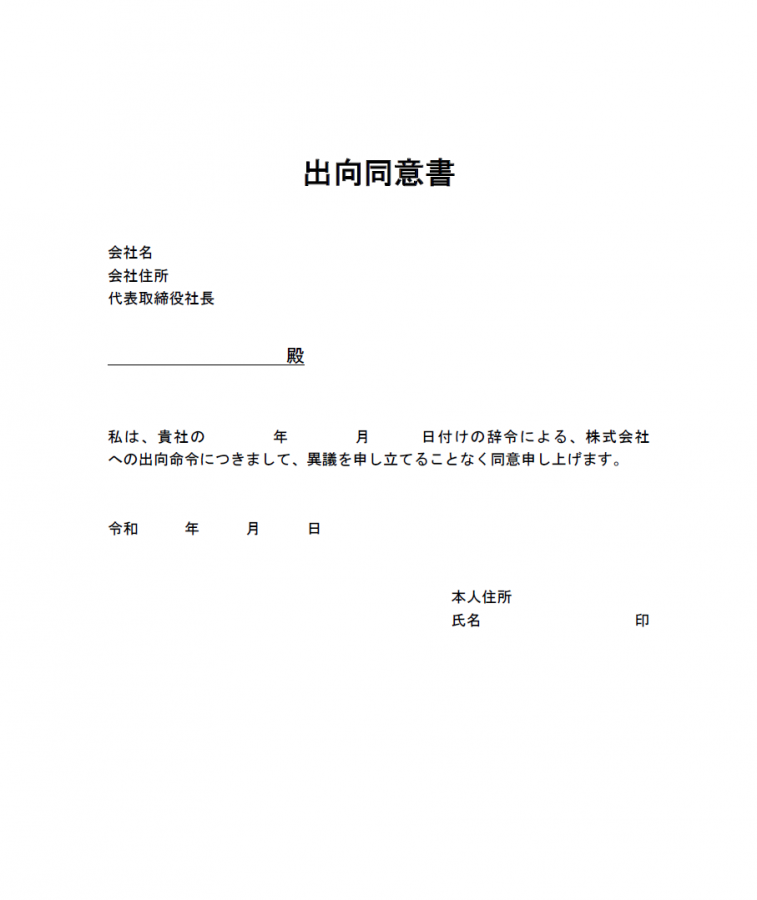

出向同意書(サンプル1)

出向同意書の書式文例です。

出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。

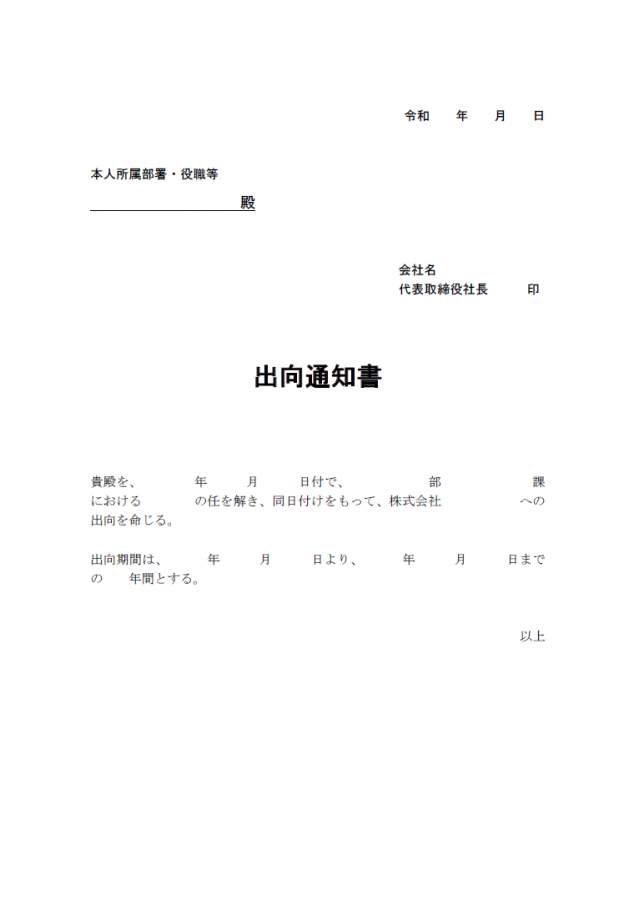

出向通知書・出向命令書(サンプル1)

出向通知書・命令書の書式文例です。

出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、「労働契約法14条」の定めに則って、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。

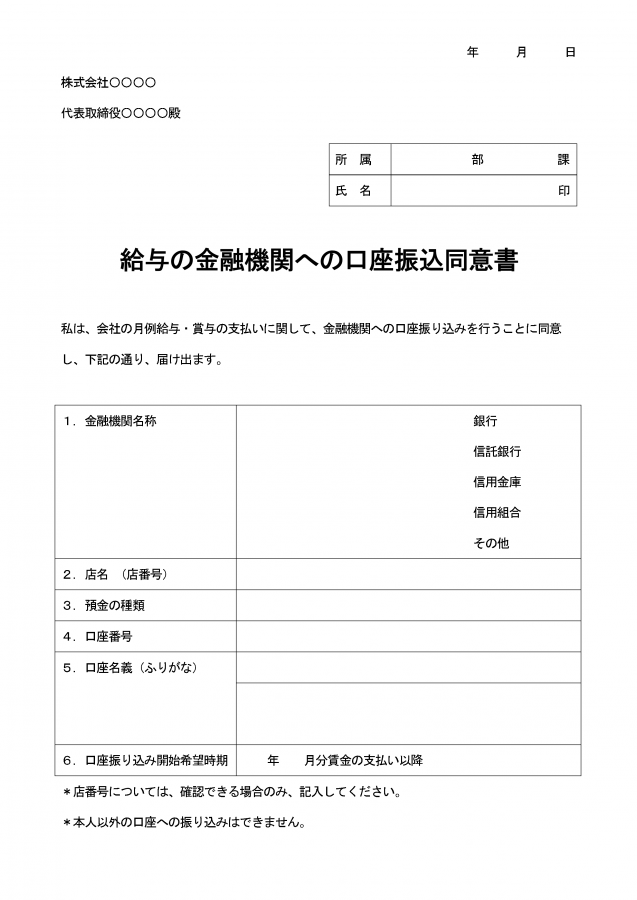

銀行口座への給与振込同意書

給与を銀行口座へ振り込んで支払うためには、従業員から同意を取る必要があります。本テンプレートをひな形としてご利用ください。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント