有期常勤パートの休職について

いつも参考にさせていただいております。

・有期常勤パート(1日実働8時間、月~金勤務)

・更新を3回して、現在の契約はR6.4.1~R7.3.31。

・休職規定 正規職員就業規則には有。非正規職員就業規則には無。

R7年2月中旬に「職場の人間関係で抑うつ状態になり勤務できない」と相談があり、その後、診断書(メンタルクリニック)と休職届(1ヵ月)が届きました。

3月中旬に「更に1ヶ月延長(4月中旬まで)したい」旨の連絡と診断書、休職届が届きました。

教えていただきたいのは、

①非正規職員就業規則には休職規定がなく、1年契約の有期雇用職員なので契約期間が満了したらこのまま退職とし、復帰の見込がたったら再度契約でもよいのでしょうか。

②正規職員就業規則の休職規定を準用した場合、業務外の疾病の場合(業務内の場合は記載なし)は18ヵ月まで休職できます。4/1以降も休職として対応した場合、R7.4.1~R8.3.31の契約書は3月中に契約を交わす必要がありますか。

③「職場の人間関係が原因で抑うつ状態になり勤務できない」場合は、傷病手当金の申請ではなく労災申請になりますか?時間外労働や叱責はなく、本人のお話しでは「他の職員が私に対してだけあたりが強い。いつもイライラしていてドアをバンと閉めたり大きな音を立てられる。」です。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/03/23 13:43 ID:QA-0149836

- うさとらさん

- 埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

対応

1.2.休職は本人が決めるものではなく、会社が判断の上指示します。

休職届は単なる申請書類であって、状況や業務遂行についての判断ができないと休職判断もできません。

また取り決めも無いのは会社の責任なので、ご提示のような内容を当人と話し合って決めるしかないと思います。

命じる根拠がないので、話し合いというスタンスになります。

3.本人申請だけでは何も決められないので、会社としてハラスメント委員会や調査委員会として事実確認の上、労務起因性と判断したら労災申請ではないでしょうか。

投稿日:2025/03/24 10:36 ID:QA-0149845

相談者より

ご回答ありがとうございました。

休職という制度を理解していませんでした。休職についても労災申請についても本人や現場、責任者とよく話し合ってみます。ご教授いただきありがとうございました。

投稿日:2025/03/25 22:31 ID:QA-0149998大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

1.2.について

会社として取り決めが無い以上、該当社員の方とよく話し合って決めるべき問題となります。1.の取扱いも可能ではありますが、合意形成がとれましたら、必ず双方で、合意の証として合意文書を残しておくことが、後々のトラブル防止に良いでしょう。また、その際、同様の休職事象が生じた際は、契約更新を行わないなど、会社としてもリスクヘッジをとった内容を合意内容に盛り込むのが良いでしょう。

なお、契約を更新する場合、契約の合意は契約開始日までになされている必要がございます。

3.について

労災問題に限らず、損害賠償問題にも発展しうる話かと思います。

まずは関係者へのヒアリングを通し、事実関係の詳細を把握なさってください。

その上で労災申請の提案有無を、会社として決めていただければと思いますが、

最終的に労災申請をするかしないかは、該当社員が決めるべき事項となります。

ご質問ケースにおいては、労災申請後、相当な調査期間も見込まれますし、

仮に労災認定されなかった際の本人手続きも、非常に煩雑になります。

当然ながら、労災と認定される迄は、休業補償も受給できません。

労災申請にはメリットもありますが、視点によってはデメリットもありますので、

労災申請を進める際は、その点も該当社員の方へ事前説明しておくことが適切です。

投稿日:2025/03/24 16:00 ID:QA-0149870

相談者より

ご回答ありがとうございました。

本人とよく話し合ってみます。また非正規職員の就業規則についても責任者と話して改定いたします。

また、労災申請後のことについて大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/03/25 22:37 ID:QA-0149999大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、更新を繰り返している方であっても有期雇用社員である事には変わりございませんので、そのような対応で差し支えございません。

2につきましては、休職を認められる場合ですと、3月中に契約更新手続きをされる必要が生じます。

3につきましては、御社判断で業務による発症ではないと自信をもって判断出来る場合ですと、傷病手当金の申請手続で差し支えございません。

投稿日:2025/03/24 18:49 ID:QA-0149893

相談者より

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

3についても検討してみます。

投稿日:2025/03/25 22:42 ID:QA-0150000大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

1.問題ありません。

ただし、同一労働同一賃金の観点からは、

休職規定を作成したうえで、休職期間は有期契約終了までとすることを、

検討してください。

2.1のとおりです。

3.本人から相談があった以上、会社としては、パワハラ等に該当するのか

どうか、調査する必要があります。

パワハラということであれば、労災の可能性がありますし、

調査の結果、パワハラとまではいえないということであれば、

傷病手当金申請でよろしいでしょう。

投稿日:2025/03/24 23:55 ID:QA-0149911

相談者より

ご回答ありがとうございました。

非正規職員の就業規則についても休職規定を作成いたします。

パワハラ等に該当するか該当職員に聞き取りのうえ、対応いたします。

投稿日:2025/03/25 22:45 ID:QA-0150001大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

①有期雇用契約の場合、1回目の労働契約期間が満了すれば契約が自動的に終了しますので、自然退職となり、契約を更新しないからといって解雇にはあたりません。

復帰の見込みがたった段階で、再契約をするということで差し支えはなく、御社にとってはむしろ望ましいといえるでしょう。

②正規職員就業規則の休職規定を準用し、4月1日以降も休職として対応するのであれば、R7.4.1~R8.3.31の契約書は3月中(事前)に契約を交わすのが一般的ですが、不可能であれば、契約期間に入ってからでも(4月1日に遡っての契約であっても)特に問題はありません。

③ケースバイケースになりますから、一概に言えるものではなく、最終的には保険者(健保協会または健保組合)の判断になります。

「他の職員が私に対してだけあたりが強い。いつもイライラしていてドアをバンと閉めたり大きな音を立てられる。」のが、直接、うつと因果関係にあるかどうかの判断は難しいです。

パワハラと言えなくもないですが、双方の言い分、周りの意見等を聴いた上で総合的に判断するしかないでしょう。

投稿日:2025/03/25 08:31 ID:QA-0149918

相談者より

ご回答ありがとうございました。

①②は社会保険の件もあるのでどちらが良いのか、責任者・本人とよく話し合ってみます。

③も双方、周囲の意見を聴いてどうするか検討します。

大変参考になりました。

投稿日:2025/03/25 22:52 ID:QA-0150002大変参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]

-

日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の... [2005/11/22]

-

アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]

-

パートの契約更新 3ヶ月ごとに契約更新をしています... [2009/04/16]

-

社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結し... [2007/05/15]

-

パートタイマーの雇用契約について パートタイマーの雇用契約を行う際... [2009/12/06]

-

契約時間について 契約時間について質問です。契約書... [2009/06/09]

-

契約について アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]

-

雇用契約書について 就業規則には、時間外や有給の期日... [2006/05/26]

-

就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

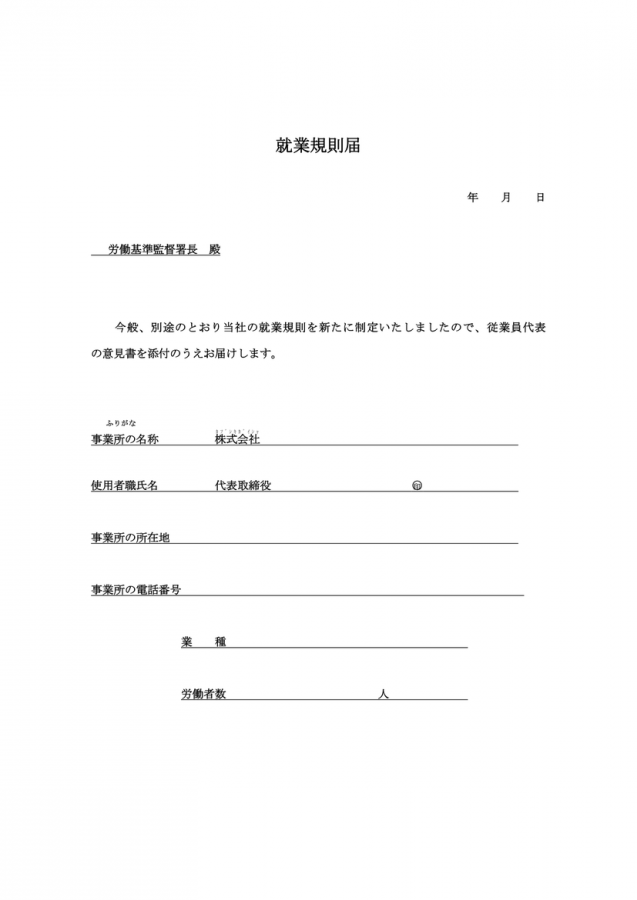

就業規則届

労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。

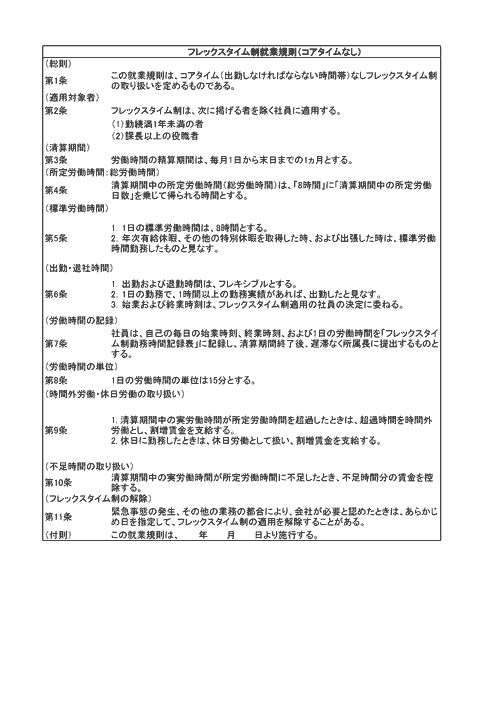

フレックスタイム制就業規則

フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。

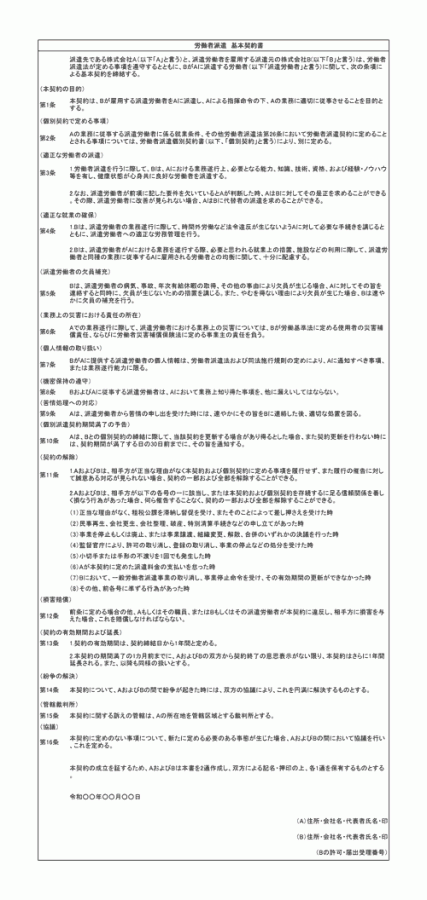

労働者派遣基本契約書

労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。

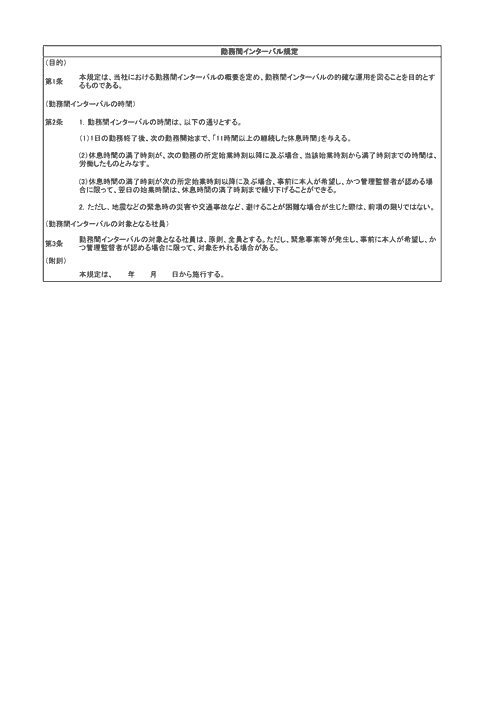

勤務間インターバルの規定例

勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。