管理職を救う鍵は、フォロワーとの関係性にある

――新時代のフォロワーシップ開発論と人事の役割

滋賀大学 経済学部 教授

小野 善生さん

「管理職は罰ゲームだ」。そんな言葉がささやかれるほど、現代の日本企業のマネジャーは過剰な負担を強いられています。多様化する部下の価値観、複雑化する業務、成果へのプレッシャー。困難な状況を乗り越えるために、今、リーダーシップだけでなく「フォロワーシップ」の重要性が見直されています。リーダーシップ研究の第一人者である滋賀大学 経済学部 教授の小野善生さんは、リーダーとフォロワーの良好な関係性そのものを再構築することこそが、組織の活力を生む鍵だと説明します。現代のリーダーシップとフォロワーシップのあり方、開発手法について、詳しくうかがいました。

- 小野 善生さん

- 滋賀大学 経済学部 教授

おの・よしお/1974年生まれ。滋賀大学経済学部卒。2003年神戸大学大学院経営学研究科博士課程後期課程修了。博士(経営学)。関西大学商学部准教授などを経て、2017年より現職。専門はリーダーシップ論、組織行動論。特に、フォロワーの視点からリーダーシップを明らかにする研究に取り組む。主な著書に『最強のリーダーシップ理論集中講義』(日本実業出版社)、『フォロワーが語るリーダーシップ』(有斐閣)、『リーダーシップ徹底講座 第2版』(中央経済社)など、著書・共著書多数。

現代のマネジャーを追い詰める「過剰負担」

小野さんは日本企業のマネジャーの現状をどう捉えていますか。

さまざまな企業の実務家の方々と対話する中で、現代のミドルマネジャーは極めて大きな負担を抱えていると感じています。「罰ゲーム化」という言葉はインパクトがありますが、その本質は「過剰負担」にあると言えるでしょう。

その要因は複合的です。まず、組織のマンパワーが不足している中で、マネジャー自身もプレイング業務を抱えざるを得ない状況にあります。また、共に働くメンバーの多様性が増していることも大きな要因です。正社員だけでなく、派遣社員や業務委託など、さまざまな雇用形態の人がいて、国籍や文化的な背景が多様化しています。さらには、仕事に対する価値観の多様化も進んでいます。昨今では、仕事をあくまで生活のためのなりわいと捉え、自己実現は仕事以外のプライベートな活動に求める人が増えています。

多様なメンバー一人ひとりの個性や価値観に配慮しながら、チームとして成果を出すことが求められているわけです。加えて、指導とハラスメントの境界線が曖昧になるなど、労務管理上の配慮も、より繊細さが求められます。新たな課題が、従来の業務に上乗せされている。これが、現代のマネジャーが置かれている、困難な状況の正体です。

そうした状況が、「管理職になりたくない」という若手の増加につながっています。部下の立場から上司の姿を見ていると、ひたすら大変そうに見える。本来、マネジャーの仕事には、負担の大きさに見合うだけのやりがいや達成感、あるいは組織を動かす使命感といったポジティブな側面もあるはずです。しかし、そうした内面的な充実感は、表面的な行動からはなかなか見えません。

問題の根底には、マネジャーとメンバーが、お互いのことを本当の意味で理解し合えていないという、対話の機会の不足があるのではないでしょうか。過剰な負担に追われ、本質的なコミュニケーションが取れない。その結果、お互いの間に誤解や認識のズレが生じ、組織としての協働を阻害している。この悪循環が、「罰ゲーム化」や「管理職になりたくない」といった現象を生み出しているのだと考えています。

突破口は「360度のリーダーシップ」と「真の対話」

そんな八方ふさがりの状況にあるマネジャーには、どのようなリーダーシップが求められるのでしょうか。

もはや、マネジャー一人が答えを持っていて、それを部下に授けるというスタイルのリーダーシップは機能しません。過去の経験則だけでは解決できない、正解のない問題に直面したとき、マネジャーはあらゆる関係者を巻き込んで、「一緒になって答えを探しましょう」というスタンスを取る必要があります。

つまり、部下という「下」の方向だけではなく、上司という「上」、同僚という「横」、さらには社外のパートナーといったあらゆる方向、いわば「360度」の人間関係に働きかけ、協力を引き出し、共に課題解決に向かうリーダーシップが不可欠です。

例えば、ミドルマネジャーが何か新しいプロジェクトを動かそうとするとき、ミドルマネジャーの直属の上司である部長のバックアップがあるかないかで、その成否は大きく変わります。部長から「この件はあなたに任せた。何かあったら私が責任を取る」という言質、つまり権限委譲を得られているかどうか。これがいわゆる「正当パワー」(正式な権限に基づく影響力)の源泉となり、部下は安心してミドルマネジャーについていけます。逆に、部長に「はしご」を外されるようなことが一度でもあれば、部下は「この人についていっても、また裏切られるかもしれない」と不信感を抱き、チームは機能不全に陥るでしょう。

上司を動かす、という視点もリーダーシップの一部なのですね。

その通りです。部長に対しては、ミドルマネジャー自身が優れたフォロワーとして振る舞う「フォロワーシップ」を発揮し、うまく支援を取り付ける必要があります。同様に、日本の組織が伝統的に弱いとされる「横串」、つまり部門間の連携も重要です。他部門の協力を得なければ完結しない仕事は多いはずです。

このように、現代のマネジャーが置かれている困難な状況は、一個人の能力の問題ではなく、組織全体で解決すべき課題なのです。ミドルマネジャーをいかに支援し、リーダーシップを発揮しやすい環境を整えるか。組織的な取り組みが今、問われています。

環境を整えるための鍵は何でしょうか。

ある大手企業の会長が、リーダーシップ育成に関する研修で「結局、粘り強い対話しかない」とおっしゃっていたのが印象的でした。しかも、その対話とは、単に自分の考えを伝えたり、相手の話を聞いたりすることではありません。

まず自分の考えやバイアスをいったん脇に置き、「相手が何を考えているのか」「どんな価値観を持っているのか」を、情報収集するつもりで徹底的に聞く。いわゆる「傾聴」ですが、「聞いてあげる」という上からの姿勢ではなく、相手への純粋な興味と関心に基づく情報収集のプロセスだというのです。

そうして対話を重ねることで、自分と相手との「相違点」が明確になります。違いがわかるからこそ、「どこが共通しているのか」「どこになら合意形成の可能性があるのか」という共通基盤の糸口が見えてくるのです。

「真の対話」を通じて、お互いを深く理解し、信頼関係の基盤を築くこと。これこそが、あらゆるリーダーシップ論の根幹にあるべきものであり、特に現代のような複雑な状況を打開するためには不可欠なプロセスです。

フォロワーは単なる「従者」ではない

小野さんは、リーダーシップと対になる「フォロワーシップ」についても研究されています。現代の「フォロワー」および「フォロワーシップ」について、どのように捉えるべきか、あらためてお聞かせください。

フォロワーシップという概念を理解する上で重要なのは、歴史的変遷です。1970年代頃のビジネス書では、「follower」は「従者」、つまりリーダーに一方的に従う者と訳されていました。当時のカリスマ的リーダーシップ論などを見ても、フォロワーにはリーダーへの「積極的服従」が求められていた側面があります。

しかし、時代は大きく変わりました。先ほど申し上げた通り、リーダー一人が全ての答えを持っているわけではない現代において、フォロワーはもはや単なる「従者」ではありません。私は、現代のフォロワーを「リーダーと組織の目的・目標を共有し、達成のためにリーダーを積極的に支える存在」と定義しています。

ポイントは、リーダーとフォロワーの役割は固定的ではない、ということです。リーダーシップの発揮のされ方には、辞令によって生まれる公式的なものだけでなく、周囲からの信頼や共感によって自然発生的に生まれるものがあります。

ある営業の場面を想像してください。商談全体の進行は課長(上司)が行うけれど、特定の技術に関する説明は、その分野に詳しい部下が主導権を握って行うことがあります。その瞬間、ポジションは部下と課長であっても、役割が変わります。部下はリーダーとなり、課長は部下が話しやすいようにサポートするフォロワーへと立場が入れ替わるのです。

組織に属する誰もが、状況に応じてリーダーにもフォロワーにもなりうると言えます。「フォロワーシップ」とは、目的達成のために、その時々のリーダーを主体的にバックアップする行為や姿勢そのものを指すのです。

ただし、どのようなフォロワーシップが求められるかは、組織の文化や置かれた状況によって異なります。例えば、変化の激しいベンチャー企業や新規事業のプロジェクトチームでは、リーダーとフォロワーの役割が目まぐるしく入れ替わるような、ダイナミックな関係性が求められるでしょう。一方で、伝統や秩序を重んじる組織では、普段は定められた役割に従うことを基本としたフォロワーシップが求められるかもしれません。

重要なのは、自組織の文脈を理解した上で、どのようなフォロワーシップが価値を持つのかを考えることです。

フォロワーシップは「関係性」の中に宿る

現代のマネジャーが置かれている困難な状況を踏まえたとき、部下であるフォロワーには、具体的にどのようなフォロワーシップが求められるのでしょうか。

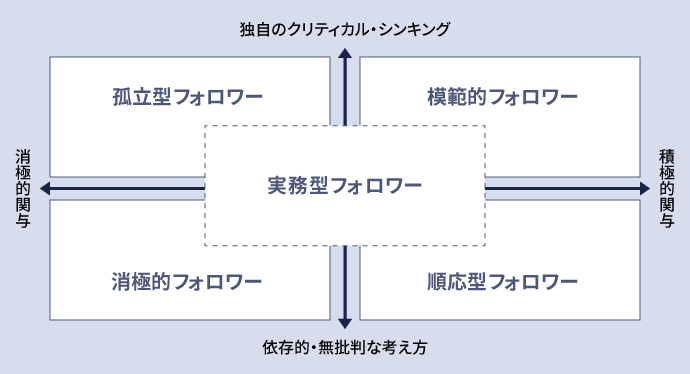

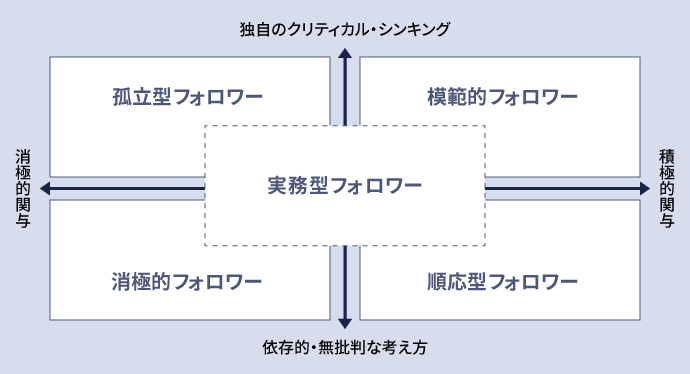

フォロワーシップ論の大家であるロバート・ケリーは、優れたフォロワーの要件として、大きく二つの要素を挙げています。一つは、リーダーに対して建設的な批判や提言ができる「批判的思考」。もう一つは、組織の課題を自らのものとして捉え、解決のために主体的に関与する「積極的関与(当事者意識)」です。

ロバート・ケリーは、二つの要素を基に、フォロワーシップを「模範的フォロワー」「孤立型フォロワー」「実務型フォロワー」「順応型フォロワー」「消極的フォロワー」の五つに分類しました。

一つ目は「模範的フォロワー」。「批判的思考」と「積極的関与」の両方を持ち、才能を発揮し、目的に対して積極的に取り組む人です。二つ目は「孤立型フォロワー」。組織に対して「批判的」ではあるけれど、消極的関与を示す、いわば「一匹おおかみ」タイプです。三つ目は「実務型フォロワー」。適度に「批判的思考」と「積極的関与」を持つ、リアリスト・タイプです。四つ目は「順応型フォロワー」。積極的関与はするけれど、無批判な態度をとる人です。リーダーに対して服従し、順応する、いうなれば「ゴマすり」タイプです。五つ目は「消極的フォロワー」。「批判的思考」と「積極的関与」のどちらもない、「無気力」タイプです。

『指導力革命: リーダーシップからフォロワーシップへ』(1993年、プレジデント社 ロバート ケリー (著), Robert Kelley (原名), 牧野 昇 (監訳))掲載の図を基に、『日本の人事部』編集部が作成(一部改変)

現代のビジネス環境においても、「批判的思考」と「積極的関与」が特に求められます。先述の類型でいうと「模範的フォロワー」です。リーダー一人が全ての情報や専門知識を網羅することは不可能であり、現場をよく知るフォロワーが持つ知見や、リーダーとは異なる視点からの意見が、組織の意思決定の質を高め、イノベーションを生む上で不可欠なのです。また、リーダーが明確な答えを示せない状況では、フォロワー一人ひとりが「自分はこの組織を動かす一人である」という当事者意識を持って行動しなければ、組織は前進できません。

また、フォロワーシップは、フォロワー単独では成立しません。マネジャーの姿勢が重要なのです。例えば、部下が勇気を出して上司の意思決定に異を唱えたとします。あるいは、良かれと思って組織の問題点を指摘したとします。そのとき、上司が「建設的な意見だ、ありがとう」と受け止めるのか、それとも「生意気なやつだ」「うっとうしい」と感じるのか。それによって、フォロワーシップの価値は180度変わってしまいます。

リーダーシップは、是非はともかく、職務権限を背景に発揮されるため、フォロワーは受け入れざるを得ない側面があります。しかし、フォロワーシップには権限という裏付けがありません。リーダーが受け入れなければ、単なる空振りに終わるか、最悪の場合、否定的な評価につながってしまうのです。

もう一つ重要なのが、「フォロワー同士の横の関係」です。ある一人のフォロワーが積極的に行動し、リーダーから評価されたとします。そのとき、同僚たちが「チームにとって素晴らしい貢献だ」と称賛するのか、それとも「あいつだけ出し抜いて、目立ちやがって」と嫉妬するのか。後者のような雰囲気であれば、誰も積極的にフォロワーシップを発揮しようとは思わなくなるでしょう。

結局のところ、フォロワーシップとは、特定の個人のスキルや資質であると同時に、リーダーとフォロワー、そしてフォロワー同士の「関係性」の中に立ち現れる現象なのです。優れたフォロワーを育てようとするならば、フォロワー個人への教育だけでなく、土壌となる良好な人間関係、すなわち信頼と心理的安全性が担保された職場環境を、組織全体で構築していく必要があります。

かつての日本的経営が機能した時代には、社員旅行や運動会、あるいは業務後の飲み会といったインフォーマルな交流が、自然発生的に仲間意識や横のつながりを育んでいました。仕事以外の側面でお互いを理解し、共通体験を持つことが重要だったのです。

しかし現在は、こうした業務外の交流を好まない従業員が増えています。だからこそ、より重要なのは、日々の業務の中に、自然と横の連携が生まれる仕掛けを埋め込むことです。例えば、マネジャーが部門やチームの誰もが「自分ごと」として捉えられるような魅力的な課題を設定し、解決のためにメンバー同士の対話や協力を促す。そうした共同作業のプロセスを通じて、互いの強みや人柄への理解が深まり、信頼関係が醸成されていきます。

このように、縦の関係(リーダーとフォロワー)だけでなく、横の関係(フォロワー同士)にも光を当てること。その両輪を回していくことこそが、組織全体のフォロワーシップを活性化させるのです。

人事部門こそが「フォロワーシップ開発」の鍵を握る

フォロワーシップを開発するためには、個人の努力だけでなく、組織的なアプローチが不可欠だということがよくわかりました。最後に、人事パーソンや人事部門が果たすべき役割について、小野さんのお考えをお聞かせください。

フォロワーシップ開発は、一朝一夕に実現するものではありません。まずは、自社、あるいは自部門において、どのようなフォロワーシップが求められるのかを具体化し、共通認識を形成していく地道なプロセスが必要です。

このプロセスにおいて、人事部門は極めて重要な役割を担います。現場のマネジャーに対する、もう一人の優れた「フォロワー」になることです。

人事部門は、個々の従業員の経歴やスキル、研修履歴といった客観的で「ハードな情報」を持っています。一方で、現場のマネジャーは、日々の業務を通じて得られる個人の特性や人間関係といった、より定性的で「ソフトな情報」を肌感覚で把握しています。

人事担当者がマネジャーと定期的に対話し、ハードとソフトの情報を突き合わせ、融合させることができれば、個々の従業員に対する解像度は飛躍的に高まります。深い理解を基に、「〇〇さんには、もう少しこういう関わり方をしてみてはどうでしょうか」「チーム内のコミュニケーションを活性化するために、こんな場を設けてみては」といった、より具体的で的確な支援をマネジャーに提供できるはずです。

多くのマネジャーは、プレイング業務に追われ、メンバー一人ひとりとじっくり向き合う時間的・精神的な余裕を失っています。また、自分のチームのことしか見えなくなりがちです。そこに、一歩引いたマクロな視点を持つ人事部門が、人に関する専門家として関与し、情報提供や具体的な施策の提案といった形でバックアップする。マネジャーにとってこの上なく心強い支援となるでしょう。

そのような人事部門と現場の連携が、まさに組織の「風通しの良さ」そのものです。誰がどこで、どんな課題を抱え、どんな貢献をしようとしているのか。そうした情報が組織の縦横にスムーズに流れることが、リーダーとフォロワーが互いを理解し、信頼し、共に成長していくための土壌を作ります。

フォロワーシップの開発は、単なる研修プログラムではありません。対話を通じてお互いを知り、信頼関係を築き、誰もが主体的に組織に関与できる文化を醸成していく、組織開発そのものなのです。人事部門には、中心的な推進役となることが期待されます。

(取材:2025年9月29日)

この記事を読んだ人におすすめ

-

林 祥晃さん: 「やっちゃだめ」から「やっていい」への変革がやる気を引き出す 社員の主体性を覚醒させる「よい同調圧力」とは

-

ファイザー株式会社: すべての異動が公募により決定 従業員のキャリア自律を支援する、ファイザーの「ジグザグ成長キャリアパス」とは

-

瀬沼文彰さん: 「笑い」が職場にもたらす効果とは メンバー全員でつくりあげる笑いが組織を変える

-

木下達夫さん: 世界中の現場で学んだ「人事は運用が8割」 一人ひとりのポテンシャルをアンロックして、パナソニックから日本の人事を変える

-

タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第60回】 「部下」という言葉を、この世からなくしたい!―鍵を握る、新任管理職のキャリア開発―

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント