賃金表について

弊社は、1000人弱の機械製造・販売メーカーです。一般社員の賃金決定の制度見直しを考えておりますが、①総合職系統 ②技能職系統 ③一般事務職系統の3種類の賃金表の作成が必要でしょうか?また入社から定年までがイメージできるものが必要でしようか?

あるべき論は、書籍等で勉強できますが、実際どのような制度が世間で運用・定着されているのでしょうか教えて下さい。

決して最先端の人事制度を構築することまでは、現在考えておりません。

投稿日:2005/06/11 10:08 ID:QA-0000827

- あーさん

- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました

賃金表について

職群を3つにわけて考えるのならば、賃金表は3種類必要です。

入社から定年までの賃金イメージにはモデル賃金を使います。従業員の方が 1,000名近くいらっしゃるのなら、モデル賃金を作って長期的に賃金を管理するほうがいいでしょう。

いわゆる普通の人が高校(短大・四大)卒業後貴社に入社して、普通に努力していった場合、どのように賃金表を移動するかを設定することにより、3種類のモデル賃金を作り上げます。

世間一般では成果主義賃金制度に流れていますが、これまでの成果主義を見直そうという動きが見られます。

結果としての成果だけを見るのではなく、成果を出すための行動や能力にも焦点を当てるような制度がこれから主流になってくるでしょう。

投稿日:2005/06/11 10:45 ID:QA-0000828

プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました

賃金表について

おっしゃるとおり、一般事務職については定年までのモデルは必要ないかもしれません。

技能職については、技能職のまま技術技能を磨いてもらうことが前提になっているでしょうから、技能職としてのモデルを設定して下さい。

一般事務職にしても技能職にしても管理職に登用するなら総合職への転換を前提にするほうが制度の運用上いいでしょう。

投稿日:2005/06/11 14:13 ID:QA-0000830

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

賃金表について

いきなり、「3種類の賃金表の作成が必要か」と質問されて、条件を設定せずに、即答するのは無責任な一般論になってしまいます。それを承知の上でお読み下さい。

■職種区分について

社員全員が、それぞれに与えられた役割(職務x職責)をプロとして完遂することが原点にあります。この職務をグループ化したものが、職種(大くくりなら職群)です。御社の場合の職種としては(推測ですが)、最低限、研究開発職・製造(技能)職・営業職・アドミ職に加え、マネジメント(管理)職が必要でしょう。製造(技能)については、品質管理などを含め更に細分化が必要かも知れません。経験的には、10種類位が実用的でしょう。

■賃金表について

10種類の職種区分だからといって、10種類の賃金表を作成する必要はありません。職種ごとに納得するに足る客観的な格差賃金データが存在すれば別ですが、それがなければ、1種類でも十分です。因みに、複数の賃金表が邪魔になって、職種間異動や管理職への昇格でトラブル会社も多くあります。職種区分の設定は、社員の能力・行動の羅針盤の作成、公正で判りやすい考課システム構築のインフラで、賃金格差を設けるためのものではありません。

■モデル賃金について

「入社から定年までがイメージできるもの」が必要かどうかは、会社の判断によるでしょう。昔は、終身雇用に伴う生涯賃金、他社賃金比較、定年時における退職金試算などに欠かすことが出来ませんでした。途中入退社割合の拡大、成果・実力主義による個人別給与格差の拡大などで、その意味合いは薄れてきました。作成は簡単ですが、実態との乖離、利用価値の減少は避けられません。企業は外に出したがりませんが、年齢別平均賃金のほうがよほど実態的です。

■因みに、「一般事務職については、定年までのモデル賃金は作成できないと考えます。単純な右肩上がりは現実的ではないと考えます」のコメントは示唆に富んでいます。最低の評価でも、いくばくかの昇給、最悪でも減給なし、との設計では、「集団定昇」により一般事務職に限らず、非現実的なモデル賃金になります。結果としてモデルが現実に近づくのは、御社次第といえましょう。

投稿日:2005/06/11 15:20 ID:QA-0000831

プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました

賃金表について

職群として、①総合職・②技能職・③一般事務職を設定されているのですから、それぞれの賃金表は必要です。

職種ごとの賃金表が不要なのは、川勝先生ご指摘の通りです。

貴社が最先端の人事制度を求められていないことを考えれば、会社の意志としてのモデル賃金を社員に示すことは必要と考えます。

賃金を労働の対価としてではなく、会社が社員に期待する行動を引き出すためのマネジメント手法と考えればいかがでしょうか。

投稿日:2005/06/12 10:48 ID:QA-0000835

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

賃金表について

補足します。(回答本文と合せ長文になり恐縮です)

■モデル賃金表は、定期入社者が勤続生涯を通じて「標準レベルの考課」を取り続けた結果、各年度および定年退職時点での賃金がいくらになるかを示すものです。「一般事務職のモデル賃金が右肩上がりで現実的ではない」という原因は、「標準考課」なら何歳になっても昇給しつづけるという「考課反映の仕組み」にあると推察します。この現象は、同じような「考課反映の仕組み」を適用する限り、総合職賃金でも技能職賃金にも見られるはずです。

■一般事務職だけについて「現実的でない」と仰っているのは、総合職や技能職には、「右肩あがりではない」考課反映の仕組みを適用されているのでしょうか? もし、そうだとしたら、かなり現実に近いモデル賃金表ができるでしょう。考課反映の仕組み如何によっては、厳しい賃金カーブになるかも知れません。

■いずれにしても、このような問題点を抱えた「モデル賃金表」を策定することに、どれほどの意味があるのか? 仮に総合職や技能職に現実的なモデル賃金表ができても、「一般事務職はどうなっているの?」と質問されたときに、どれほど、納得度の高い説明責任が果たせるのか? などの切り口から策定の是非をご判断下さい。

■「最先端の人事制度を構築することまでは考えていない」とのことですが、せめて上記の質問に一貫性をもってキッチリ答えられるようにしておきたいものです。

投稿日:2005/06/13 08:38 ID:QA-0000839

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

入社時の賃金計算について 弊社では、当月分の賃金を毎月15... [2008/03/05]

-

賃金テーブル 同一労働同一賃金に関する賃金テー... [2020/01/20]

-

年齢の考え方について 当社では、定年を65歳に達した日... [2015/09/29]

-

管理監督者の休日出勤における賃金 年俸制の管理監督者の賃金の考え方... [2011/05/23]

-

賃金減給 アルバイトで不正を行ったものがお... [2006/06/05]

-

半日有休で遅刻し、半日勤務に満たない場合の対応 以下、ご質問です。よろしくお願い... [2018/01/08]

-

割増賃金の除外賃金 割増賃金の基本となる賃金からは除... [2006/10/11]

-

パートタイマーの有給休暇の賃金 弊社ではこれまで、1日6時間、1... [2013/12/19]

-

週40時間超えの休日賃金について 現在、当社では40時間を超えた部... [2015/01/29]

-

賃金項目一覧など いま、とある賃金に関する資料を探... [2012/08/16]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

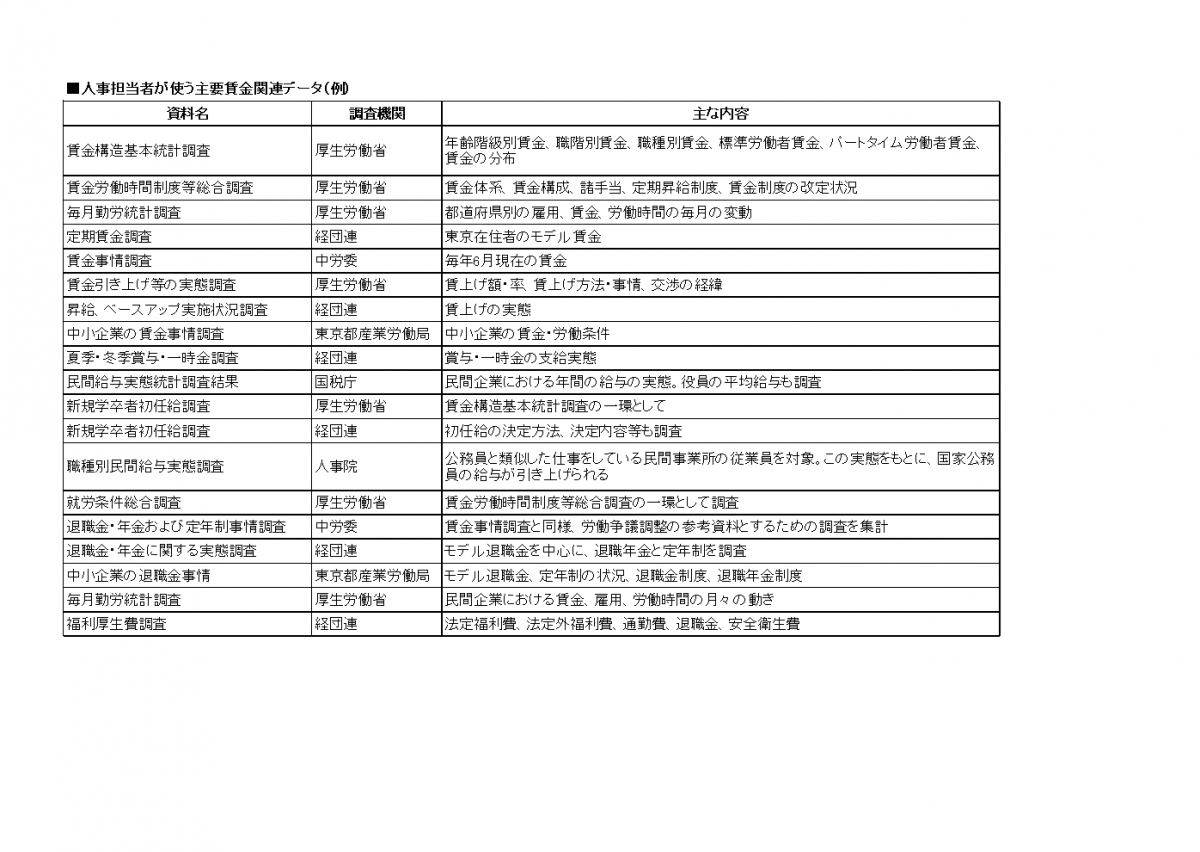

人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。

賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。

ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

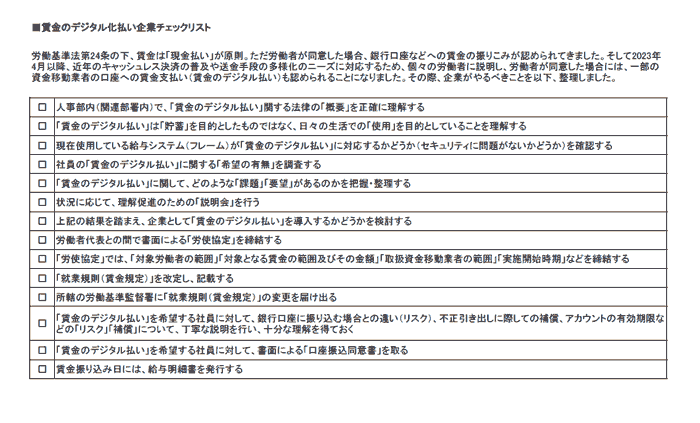

賃金のデジタル払いチェックリスト

賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。

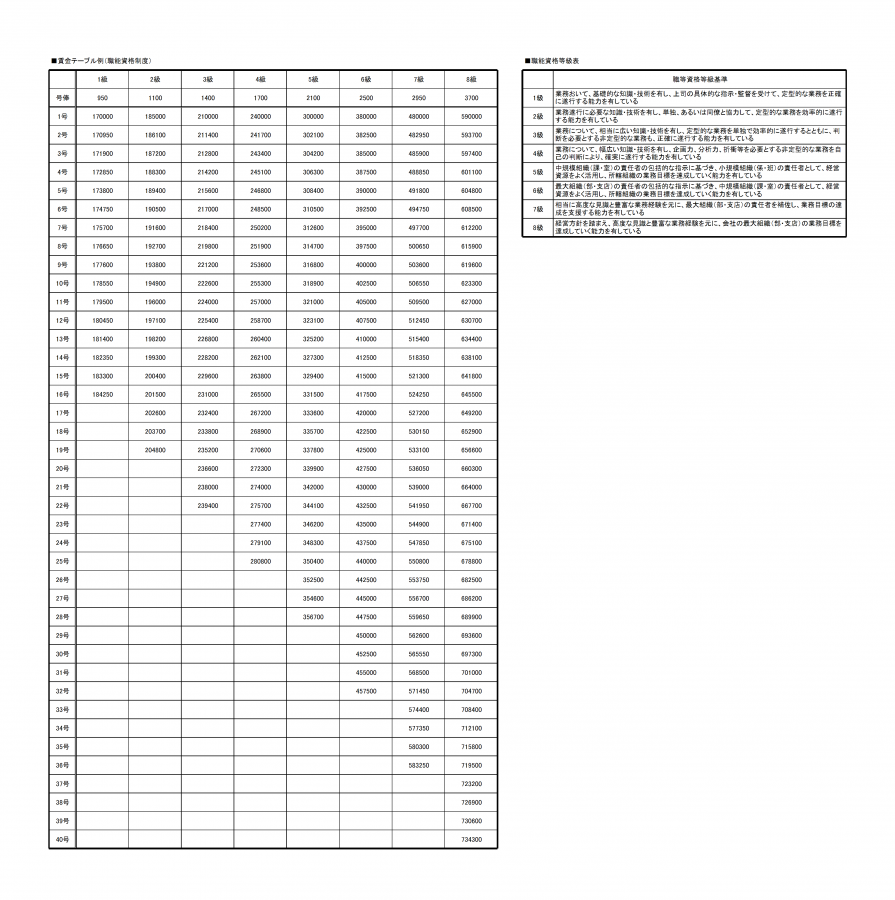

賃金テーブル例(職能等級制度)

職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。

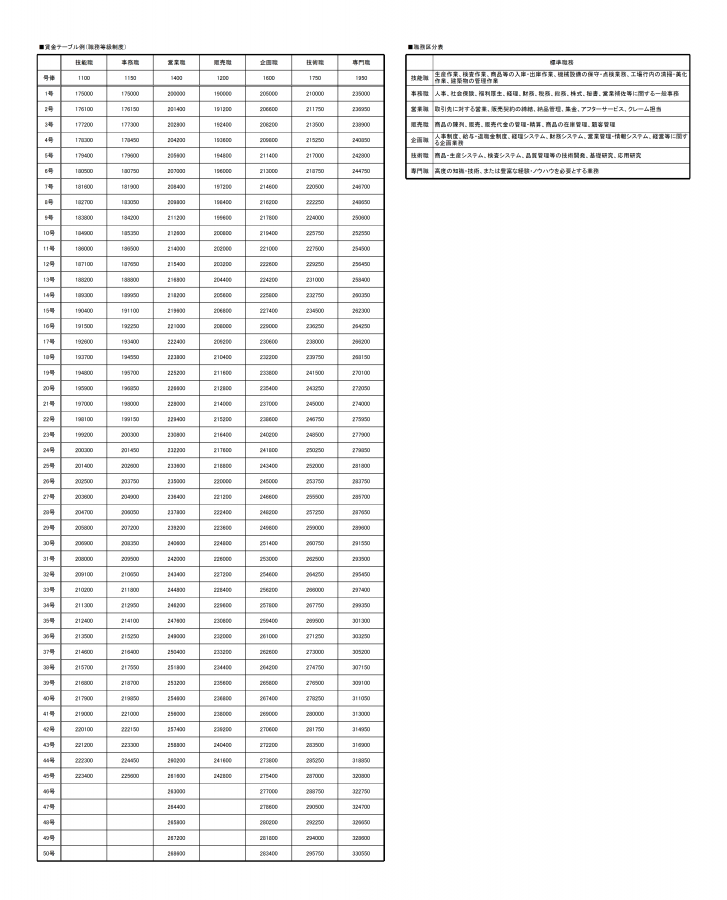

賃金テーブル例(職務等級制度)

職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント