事業譲渡契約

いつも参考にさせて頂いています。近い将来、当社が直面する問題であろうと思います。事業譲渡する場合、合併などと違って、譲渡する事業に携わる従業員全員の同意がなければ成立しないというようなことを伺ったことがあります。実際、同意が得られず成立しないということが起こるのでしょうか。しかし、成立しなかった場合、「存続」という意味で、選択肢がなくなってしまう状況にもあります。現社長を始めとする役員の後継者がおりません。それに加えて、本業の売上不振が続いています。そういった状況下でのスポンサー探しは、熾烈を極めるのではないかと考えております。更に、当社特有の技術・資産などのアピールできる点が少ない事も不安要素になっています。なかなか前向きに考えられないのが実情ですが、やはり、最も心配なのが、譲渡後(勿論、成立できた場合)です。その契約内容に拠りますが、特に人事面ではどのようなことに注意が必要でしょうか。私も初めてのことで、全く予想もつきません。一般的なことで構いませんので、どなたか教えて頂けませんか。お願いします。

投稿日:2006/06/19 01:13 ID:QA-0005115

- *****さん

- 大阪府/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

事業譲渡と雇用継続の可能性

大変難しい課題ですね。

■事業譲渡は、会社法467条(承認手続)及び21条(競業禁止)に規定されています。会社の個々の財産が、それぞれの役割に応じて結びつき、利益を生み出すような形で保持されている財産の集まりを「客観的意義の事業」と言います。その客観的意義の事業(財産)を、役員や従業員等、人の力で実際に動かして、利益を生み出していることを「事業活動」と言います。法律的に言うと、客観的意義の事業は「有機的一体として機能する財産」と表現され、主観的意義の事業(事業活動)は「その財産によって営まれる活動」と表現されます。

■さて、株主総会の決議が必要な事業譲渡が、「客観的意義の事業」のみを意味するのか、それとも、「事業活動の承継」を含むのかについては明記されていません。一般的には、「財産セット」(ハード)を「人的活動」(ソフト)によって稼動させて事業価値が生じるものとして、事業譲渡は、客観的意義の事業と事業活動の承継を意味すると解するのが妥当であると理解されています。

■その意味では、従業員の存在感は高くなりますが、「従業員全員の同意がなければ成立しない」というようなことはありません。役員や従業員等の人的資産をどのように承継するのかは、基本的には、商取引行為として、当事者間の交渉に委ねられることになります。勿論、事業譲渡に伴う雇用関係のあり方については、労基法等が適用されますが、労働法が最初から登場してくる場面ではありません。

■お伺いするところでは、後継者難、資産や技術面における優位性欠如、営業成績の下降トレンドという厳しい環境下での対応で大変だと思います。今のとことは、譲渡交渉に雇用維持の課題を大きく取りあげてもらうためには、担当部署としてどのようなアクションを採るべきかを検討しておくべき段階ではないでしょうか。

投稿日:2006/06/19 13:33 ID:QA-0005120

相談者より

ありがとうございます。相当な難問ですよね。私のような一般従業員の立場では、到底太刀打ちできるような問題ではないのですが、目の前にある実務と、銀行対策で忙殺され、将来を検討できていないのが実情です。具体的には、「担当部署としてどのようなアクションを採る」べきなのでしょうか?「雇用維持」の問題は非常に大きく、現に、ほとんどの従業員が退職を希望している模様です。年配の方の占める割合が大きく、自分の退職金を確保することで精一杯なようです。現実問題として、そのことで頭が一杯なのです。若い者の中にも、こういった傾向が出始めています。「存続・継続」といったことを前提にした「雇用維持」も中々ままならないわけです。前向きに検討するには、何から手を付けていけば宜しいのでしょうか?

投稿日:2006/06/20 07:55 ID:QA-0032138参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

事業譲渡と雇用継続の可能性

社員の動揺も相当激しいようですね。

■経営実態、主要株主および大口債権者(通常は銀行)の考え、事業譲渡の可能性など、何一つ具体的に判りませんので軽々にコメントはできませんが、大きな流れとして、多くの社員が、事業譲渡の成否に関わらず、会社の将来に見切りをつけ始めているのが事実であれば、一担当部署として、全体の歯車の方向に逆らったアクション・プランを検討しても意味がないでしょう。

■仮に事業譲渡が実現しても、採算性の観点から譲受先は、必要とする社員数を厳しく絞ってくるでしょう。事業譲渡が実現しなければ、「雇用維持」そのものが危機に瀕することになるでしょう。企業の存亡に関わる課題ですから、通常なら、社長をトップとする全社的組織が結成され、メンバーには人事労務のご責任者も参加されるものです。

■一般職レベルの人事労務のご担当者としては、そこから得られる的確な情報の下に、再建のための合理化の限界、限界を超える社員に対する退職金の確保、更に新職場斡旋の可能性など(いずれも一筋縄ではいかない課題ですが)に就いて、どれだけ企画立案に参加できるかがポイントになると思います。前向け思考で立ち向かってください

投稿日:2006/06/20 10:44 ID:QA-0005127

相談者より

具体的な状況・状態を申し上げられず恐縮です。そういった中で、分かりやすいコメントをして頂きありがとうございます。ところで「全体の歯車の方向に逆らったアクション・プランを検討しても意味がない」とはどういうことでしょうか?私が理解不足で、勝手な解釈をしてしまいそうなので、詳しく教えてください。

投稿日:2006/06/20 17:21 ID:QA-0032139参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

事業譲渡と雇用継続の可能性

■これまで頂いた情報では、事業存続は、事業譲渡か、民事再生法かなど、利害関係人による高度な判断領域の課題になっているようにお見受けします。実際に「どのようなシナリオが書かれつつあるのか」を「全体の歯車の方向」と申し上げたわけです。

■一般職・人事労務担当のレベルでできることは、全体のシナリオに<沿った>現実的な人事労務事項の処理に尽きると思います。何から手を付けるべきかは、ご自分で考えていただく以外にないと思います

投稿日:2006/06/21 10:11 ID:QA-0005133

相談者より

会社としては、あくまで「存続」が前提です。そのための方法を模索している最中なのです。「民事再生法による再建」も検討しましたが、実質的に無理でした。とにかく、各部署・部門と連携して乗り越えて行こうと考えております。公的機関などにも相談しましたが、最終的には我々がどのようにやっていくかを決定しなければならないと痛感しております。ありがとうございました。

投稿日:2006/06/21 16:56 ID:QA-0032143参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

社外取締役契約について 従来、社外取締役とは契約を締結し... [2007/05/15]

-

契約について アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]

-

請負契約 新規に事業を立ち上げたんですが、... [2007/03/29]

-

契約社員の更新について 現在弊社では数名の契約社員がおり... [2010/01/15]

-

無期雇用の転換について 来年の4月1日以降契約期間の定め... [2017/05/27]

-

アルバイトの契約 アルバイトが1名おり、今回業績不... [2009/01/28]

-

有期契約社員の取扱いについて 現在6ヵ月契約を締結している契約... [2006/07/25]

-

契約社員の雇用契約書 はじめて質問させていただきます。... [2017/05/17]

-

一年契約で半年毎賃金違う場合の契約書 基礎的な質問で恐縮です。一年間契... [2009/01/22]

-

日をまたいでの退職日について 例えば深夜の契約で23時から朝の... [2005/11/22]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

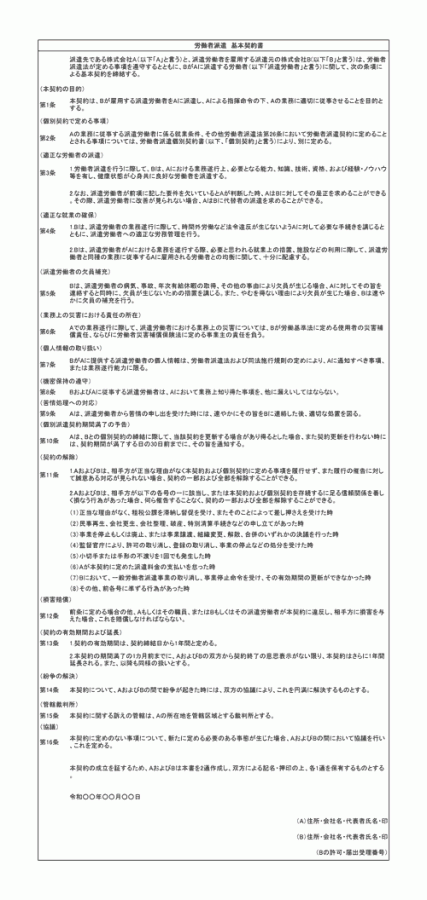

労働者派遣基本契約書

労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。

書類送付状(契約書を1部返送)

契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。

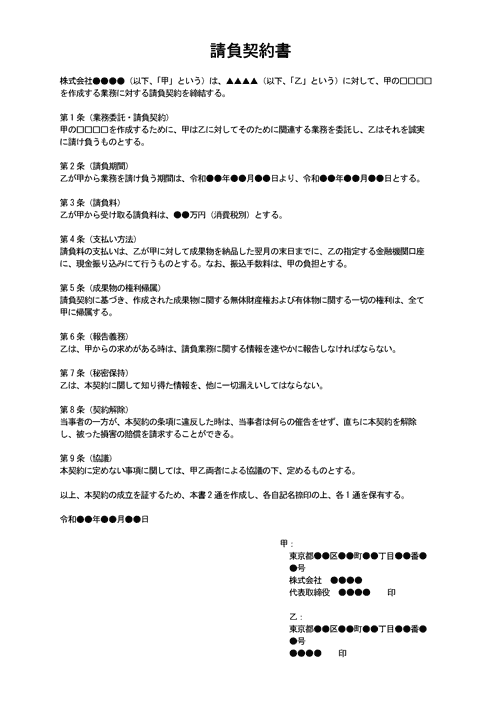

請負契約書

請負契約書のテンプレートです。フリーランスとの契約にも使用できます。

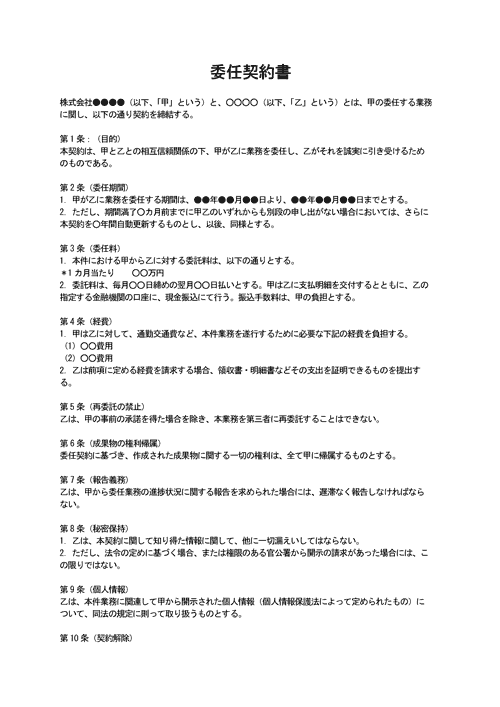

委任契約書

一般的な委任契約書のテンプレートです。契約内容に合わせて内容を変更し、ご利用ください。