「言葉遊び」ではなく「本質」を捉えた取り組みが必要

イノベーションを生むための戦略、戦略のための組織をどうつくるか

早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター 研究院教授

沼上 幹さん

急速な市場環境の変化に加え、働き方の変化もあり、日本企業には従来の常識を大きく脱却した組織戦略が求められています。約30年にわたり組織論を研究する沼上幹さん(早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター 研究院教授)は、その数々の著書において「組織デザインの原理原則を知るべき」「組織デザインの流行(カタカナ言葉)にとらわれるべきではない」と述べてきました。2024年現在、日本企業にはどのような組織デザインが求められるのでしょうか。ダイバーシティ&インクルージョンや心理的安全性、エンゲージメントなどのトレンドを取り上げながら、それらの背後にある本質を語っていただきました。

- 沼上 幹さん

- 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター 研究院教授

ぬまがみ・つよし/一橋大学社会学部卒業。一橋大学大学院商学研究科博士(商学)。一橋大学経営管理研究科教授、同大学理事・副学長、組織学会会長を歴任。経営学における新たな研究手法を確立した功績により紫綬褒章受章。現在はJFEホールディングス株式会社社外監査役、東京センチュリー株式会社社外取締役、株式会社荏原製作所社外取締役も務める。著書に『液晶ディスプレイの技術革新史:行為連鎖システムとしての技術』(1999年、白桃書房)、『組織戦略の考え方: 企業経営の健全性のために』(2003年、ちくま新書)、『組織デザイン』(2004年、日経文庫)、『小倉昌男:成長と進化を続けた論理的ストラテジスト』(2018年、PHP研究所)など。

成長を続けるスタートアップ経営者が注目

現代のビジネスパーソンは「組織デザイン」の重要性を痛感している

沼上さんは長年にわたり日本企業の組織の研究を続けています。なぜ日本の組織に注目したのでしょうか。

大学時代の私は社会学部で学んでおり、もともと経営学に興味はありませんでした。「金もうけのための学問なんてやりたくない」とさえ思っていました。しかし、偶然受講した経営学入門の授業のレポートを書くために読んだ産業心理学の本があまりにも面白くて、組織論の世界に引き込まれていったんです。

大学院進学時、重要な学問領域として注目されていたのは戦略論。私も組織だけを研究するのではなく、組織づくりの発端となる戦略に研究の重点をシフトさせていきました。

1990年代は日本の液晶ディスプレイ技術が世界を席巻しており、「創発マネジメント」に代表される日本的な組織づくりが正しいと考えられていました。ミドルマネジメント層がアイデアを出し、仲間を増やして全社的なうねりをつくっていく日本企業の強みがまだまだ世界に通用すると思われていたわけです。日本企業が世界の時価総額ランキング上位10社のほとんどを占めていた90年代初頭まで、日本的なやり方は確かに世界の経営モデルだと見なされていました。私もそうした環境のもとで『液晶ディスプレイの技術革新史:行為連鎖システムとしての技術』を執筆したのですが、実は発表した1999年にはすでに、日本企業は弱体化していました。

なぜ日本企業は弱くなってしまったのでしょうか。

当時の日本企業の商品は、高機能化を追求し続けた結果、もはや市場から求められないレベルになってしまっていたからです。

市場における差別化を論じる際によく「付加価値」という言葉が使われます。付加価値とは、その業界から自社がなくなったときに失われる価値のこと。「もういらない」と言っている顧客に対していくら頑張って商品をつくっても、付加価値は生まれません。冷たい言い方ですが、どんなに努力しても、誰にも求められないなら付加価値はない、ということです。

こうなると生産能力は過剰になり、工場をつぶさなければならなくなります。そこに中国などの新興工業国が進出し、安くて良いものを作る。日本企業で研修を行うと、ミドルマネジャーがみんな疲弊して業績が上がらずに苦しんでいました。

彼らは日本企業が最もうまくいっていたときのスタイルを取り戻そうとしていましたが、それは問題解決につながりませんでした。求められているのは事業再編やM&A、新しい技術開発などの変化であり、以前の創発マネジメントでは問題を解決できない状況だったのです。昔ながらの組織のあり方を維持し続けるのではうまくいかない。ミドルがうまく動かせなくなった組織を解き明かさなければ日本企業は立ち直れないと考え、私は組織構造を整理するために『組織デザイン』を執筆し、2004年に発表しました。

この本はいわば組織論の教科書であり、大学の授業で使われています。興味深いのは20年前の本であるにもかかわらず、ここ1〜2年でスタートアップの経営者を中心に再び注目されていること。発表した当初は、社会人にはあまり読まれなかったんです。

組織論や組織設計に興味を持つ人事関係者が少なかったということですか。

そういうことになりますね。私は博士課程を終えた後にいくつかの企業へインタビューしましたが、当時は行く先々で「組織のことは沼上さんより私たちのほうがよく知っていますよ」と言われたものでした。

しかし、たしかに彼らは組織の動かし方をご存じだった。それは組織化のやり方であり、簡単に言うと「寝技」のかけ方を工夫して周りを巻き込んでいく方法であり、組織全体の設計ではありませんでした。多くの日本企業は、戦略を変えて組織デザインを変えるというのではなく、誰を事業部長にすればうまくいくか、その人の動かしやすい組織にするには誰を配下につけるかといったスタッフィングを一所懸命に考えていました。

しかし最近では、組織が50人、100人と成長する段階になったスタートアップの関係者から組織デザインが注目され、組織のフォーメーションを真剣に考えようとする経営者が増えていると感じます。また、私は2023年に早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センターに来てから再び組織デザインを教えていますが、社会人学生の反応は非常に良いですね。現代のビジネスパーソンは、素人が適当に組織を作っているようでは問題が解決しないことを経験し、組織デザインの重要性を痛感しているのではないでしょうか。

イノベーションを生むには「そんなバカな」をもたらす人材が必要

トレンドにとらわれることなく、本質的な取り組みを推進する

時代が大きく変化する中で、「ダイバーシティ&インクルージョン」「心理的安全性」などの重要性が語られるようになりました。こうした時代にはどのような組織デザインが求められるのでしょうか。

前提として押さえておきたいのは、組織は「人のため」に存在するのではなく「戦略のため」に存在する、ということです。この前提を無視していると、ダイバーシティ&インクルージョンや心理的安全性は空虚なかけ声のまま、何となくトレンドを意識したままの取り組みで終わってしまうかもしれません。

経済組織体である企業には、社会にとって有用な財・サービスを生み出すことが求められています。そのために必要な労働力や資金などを上回る、価値があるものをつくれるからこそ社会からお金をもらい、利益を出せるわけです。その意味では、利益を生み出せているかどうかが経済組織としての基本条件だと言えるでしょう。利益を生み出すために必要なのが戦略であり、戦略を実現するために必要なのが組織です。

戦略におけるKey Success Factor(=重要成功要因、以下KSF)はどこにあるのか。それを考えれば、トレンドに左右されることなく、本質的な取り組みを進められるのではないでしょうか。

詳しくお聞かせください。

たとえば、市場の不確実性が高まって斬新なアイデアが必要になっているときや、従来の発想とはまったく違うことを考えなければいけないときは、ダイバーシティが大きな意味を持ちます。それまでの組織のマジョリティーだった層が「そんなバカな」と思うような、既存の常識を飛び越える意外な提案をもたらすためには、組織に多様性を持たせなければなりません。効率的に物事を進めなければならないときはそんな余裕を持てないかもしれませんが、既存の考え方から抜け出さなければならないときには「そんなバカな」をたくさん経験するほうが目的に沿っています。

その際に意外性のある提案をするメンバーをつぶしてしまっては、多様な意見が出なくなってしまいます。だからこそ、心理的安全性が大切なのです。どれだけ「そんなバカな」を自由に言える場があるか、ということですね。今のように多くの企業が閉塞(へいそく)状態にあるときには、必要なものでしょう。

「今までと同じものをひたすら安くつくる」という戦略なら、ダイバーシティ&インクルージョンも心理的安全性も必要ないかもしれません。その場合は、各部門や各機能が上からの指示をきちんと守り、確実に業務を遂行する官僚制組織を維持するべきです。とはいえ、そうした企業は現在の日本には少ないのかもしれませんね。

長年にわたり「日本企業はイノベーションを生み出せていない」と言われています。この原因と対策をお聞かせください。

これはまさに、「そんなバカな」と周囲が思うようなことを言う人材を組み込めていないからです。

特に重要なのは博士人材。私自身もそうですが、博士課程まで修了する人材は真理を突き詰めることを第一とし、良い意味で上司が何を言おうと気にしません。既存の常識に縛られることなく斬新なアイデアを出す人材がほしいなら、博士人材はうってつけでしょう。

現場たたき上げのマネジャーが新しい学びを得ないままミドルマネジメントの中核を担っている組織では、イノベーションが生まれづらいと思います。MBAを学ぶべきとまでは言いませんが、それに匹敵するだけの読書量と、自分自身で文章を書く習慣を持つことが大切です。

優秀な経営者を見ていると、読んだ本のエッセンスをメモして部下に共有する場面をよく見かけます。大量に読み、大量に書き、経営で実践する。これによって経営リテラシーが身につき、状況次第で違う組織形態を取れるようになるのです。次世代リーダー候補の人材には、理論的な学びを通じて現実と対話していく習慣を持たせていくべきでしょう。

多くの企業が掲げる「フラット型組織」は言葉遊びに過ぎない?

好事例の背景には必ず戦略がある

最近では「従業員エンゲージメントの向上」を重要課題に掲げる企業も増えています。

企業によって活用するエンゲージメント・サーベイが異なり、測定項目が違うこともあるので一概には言えませんが、従業員の「現状に対する満足と不満」を測っているように見えるケースがあります。どのようにすれば従業員の満足度を高め、エンゲージメント向上につなげられるのか。これを考える上では、モチベーション理論が大いに参考になります。

モチベーション理論の最も古典的な正道は「期待理論」。モチベーションがどのように生まれるかの説明として、いまだに最も説得力があるモデルだと言われています。自分が努力した成果に対してどう報いられるかの確率を計算し、期待値が高ければ高いほどモチベーションが上がる、という考え方です。そして報われた結果として人は満足します。

人間はそんなに合理的ではないだろうと思われますが、ポイントはそこではありません。この議論の面白いところは、現状への満足からモチベーションが生まれているわけではないことです。モチベーションは、これから頑張ることで何を達成でき、達成したことによって何が得られるかで左右される。つまり、モチベーションは未来志向だということですね。

その意味では、エンゲージメント・サーベイで未来志向をどこまで測れているかが一番のポイントになるのではないでしょうか。現状への満足や不満を調べることは、管理職のリーダーシップを点検しているだけと言えるかもしれません。

現代は変化のスピードが速く、不確実性の高い時代だと言われます。こうした状況を受けて「フラット型組織」や「自律分散型組織」が注目される傾向にあります。こうした動きについて、沼上さんはどのように考えますか。

確かにフラット型組織や自律分散型組織が現代の企業に必須であるかのように語られることがありますね。私が思うのは、言葉遊びにならないようにすべきだということです。

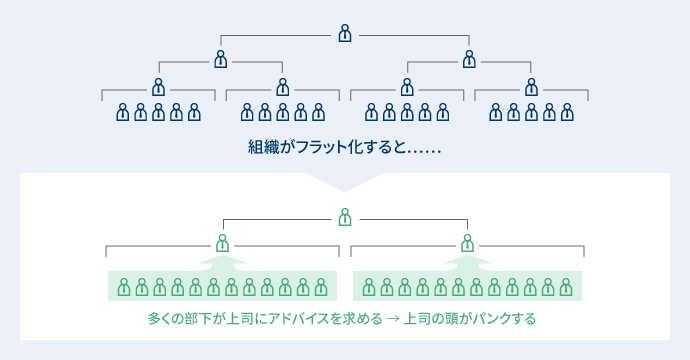

現実的な組織に照らし合わせて考えてみましょう。企業全体の人数が変わらないと仮定すれば、フラットな組織にしていくためには一人の上司が見る部下の数を増やさなければいけません。しかし、ビジネス環境が不確実だと、部下はしょっちゅう上司に「どうすればいいですか」とアドバイスを求めてくるはず。部下の数が多いと、上司の頭があっという間にパンクしてしまうでしょうね。不確実性が高い時代は部下の数を減らさなければなりませんが、そうするとフラットな組織から遠ざかってしまうのです。

昔から、「スパン・オブ・コントロール」などと言われ、一人の上司が見きれるメンバーの数は4〜8人だと言われています。本当にフラットにしたいのなら、組織の規模を小さくするしかありません。小規模な組織でもしっかりと利益を出せる商売を考えなければならないし、構成人数が一定規模を超えたら、次は事業を複数に切り分けてセグメントをさらに細かく分割していくことも考えなければならない。つまり、戦略の時点で市場をどう切り分けるかが決定打になるのです。これを考えずに、組織規模を拡大しながらフラットにしていくのは言葉遊びに近いと考えています。

最近では「多数の従業員が関わりボトムアップでパーパスを作成した」「従業員の意見を聞いて新しい事業が生まれた」といったストーリーが好事例として語られることもあります。こうした成果も実は、KSFを適切に見据えた戦略があってこそだということを忘れてはいけません。ボトムアップで聞いていったほうが良いアイデアが集まるケースだからこそ、この方法を採っているのであり、ボトムアップ自体が目的ではないことを強く意識しておくべきです。

たとえば事業の再編や撤退といった大きな決断は、ボトムアップではなし得ないでしょう。

沼上さんは著書で「組織が機能するためには、重要なポストに決断できる人材を配置することが重要」と述べていますね。決断できるリーダー人材を育てるためには何が必要でしょうか。

人は自分の経験だけに頼っていると、無謀な決断しかできません。直感に基づいて意思決定すると、バイアスがかかって間違ってしまうことも多いのです。適切に決断していくための打率を上げるには、じっくりと物事を考えるためのフレームワークを学び、それにもとづいた分析と実行をくり返していくべきです。

ただし、学ぶだけでは意味がなく、意思決定する場所にいなければ人材は成長しません。意思決定して失敗する経験も重要でしょう。だからこそ人事は減点法ではなく、失敗した人が再び挑戦できる仕組みをつくるべきです。何度も滑って転んで学ぶことで、決断できるリーダー人材が育っていくはずです。

若手の早期離職はネガティブな側面だけではない

外の世界に飛び出した人材が自社に新たな知識をもたらしてくれる

個人の価値観が変化する中で、最近では「会社は自己実現のための場」「会社は自分たちにサービスを提供してくれる場・教育してくれる場」と考える若手が増えている現状もあります。こうした動きに、人事担当者・管理職・経営者はどのように対応すればいいのでしょうか。

原理原則に戻って考えるべきです。冒頭で述べたように、基本的に企業は経済組織体。利益を上げるために従業員に学びをたくさん与えて自己実現させたほうがいいのか、まずはそこから考えるべきでしょう。

教育に力を入れても、今の時代は若手がどんどん辞めていってしまう——。そう嘆く人も多いかもしれません。でも長期的に考えれば、成長した若手が早期に辞めてしまったとしても、会社にとって損失だとは言い切れないかもしれないのです。

たとえば1年間ビジネススクールに通わせ、その後数年間働いて辞めてしまったとしても、その数年で会社に大きな付加価値をもたらしてくれるのであれば、是と考えるべきではないでしょうか。今の時代、個人に一生同じ会社で働いてもらうことは期待できないと、人事であれば理解しているはず。優秀な人が数年間働いてくれるだけでもプラスだと考えるべきかもしれません。

離職者が組織に好影響を与える「リバース・ナレッジ・フロー」という研究もあります。A社からB社へ人材が移るとき、その人材がA社で蓄積した知識はB社に移ることになります。でも、これだけでは終わりません。人のネットワークが途切れてしまわない限りは、B社から逆にA社へと新しい知識がもたらされることもあるでしょう。

人材がどんどん外の世界に行ってくれたほうが、企業としては新しい知識を得るチャンスを増やせる可能性もあります。最近ではアラムナイ(卒業生)とのネットワークをつくる取り組みも増えてきました。イノベーティブなことをやりたいなら、こうした人材施策を本気で考えていくべきではないでしょうか。

(取材:2024年4月19日)

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント