新人事制度で使用する呼称について

お世話になります。新人事制度を導入するに当り、イメージを新しくする為にも、呼称を変更したいと考えています。旧呼称は、部長、課長、主管、主務、グループリーダーを使っており、部下を持たない部長を参与、同様に課長を参事としております。一般的な呼称を採用したいと考えていますが、いろいろ教えていただけないでしょうか。宜しくお願い致します。

投稿日:2005/09/01 18:49 ID:QA-0001823

- *****さん

- 広島県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

- 畑中 義雄

- 有限会社人事・労務

呼称について

御社で現在運用されている、呼称は従来の職能資格制度における「資格名」と「役職名」が混合されているようですね。

通常、主事、副参事、参事、参与、理事といったものは資格呼称であり、これに対し係長、課長、次長、部長といった役職名が連動するものです。

また、こうした運用は人事制度がどのようなものかによって適合呼称も変化します。

例えば、新人事制度が複線型で専門型社員の職群がある場合、部長や課長といったラインマネージャーではなく専門職用の資格呼称としてエキスパート、シニアエキスパートなどがあげられます。

一般的な役職名は漢字であれば

主任、係長、課長代理、担当課長、課長、統括課長、部長補佐、部長代理、担当部長、部長、統括部長など。

カタカナであれば

サブリーダー、リーダー、ユニットリーダー、グループリーダー、統括リーダー、マネージャー、チーフマネージャー、統括マネージャーなど。

いずれにしても人事制度の形態によって最も合致する呼称を選んでください。

ただし役職名は連発すると人事制度が陳腐化しますので、職群で束ねて等級管理をする方が効果があると思います。要するに従業員の昇格ステージをわかりやすくしてあげるということです。

人事制度は呼称イメージよりも中身の方がはるかに重要で難易度が高いと思います。従業員が上昇志向のもてる生きた人事制度設計について十分にご検討いただければと思います。

投稿日:2005/09/03 16:40 ID:QA-0001832

相談者より

投稿日:2005/09/03 16:40 ID:QA-0030725大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

【2010年度入社】 新卒の採用単価について [2009/09/17]

-

裁量労働制を採用されている人材をダブルワークにて採用に関して 採用に関してのご質問になります。... [2023/06/07]

-

採用の秘訣 専門商社ですが採用の質量ともに苦... [2021/10/18]

-

新卒採用を行うメリットとは 当社では現在中途採用のみ行ってお... [2004/10/28]

-

採用時の薬物テストについて 採用時にドラッグ使用者であるかど... [2006/02/20]

-

資格呼称 課長代理以上部長までのマネージャ... [2005/10/25]

-

人事制度構築について 現在弊社ではきちんとした人事制度... [2006/01/06]

-

募集人数と採用人数について 新卒採用活動中です。募集人数を5... [2006/02/22]

-

採用アウトソーシングについて 採用のアウトソーシングを受託した... [2008/11/12]

-

中途採用の採用ポイント IT系採用担当になって、まだ4ヶ... [2007/05/21]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

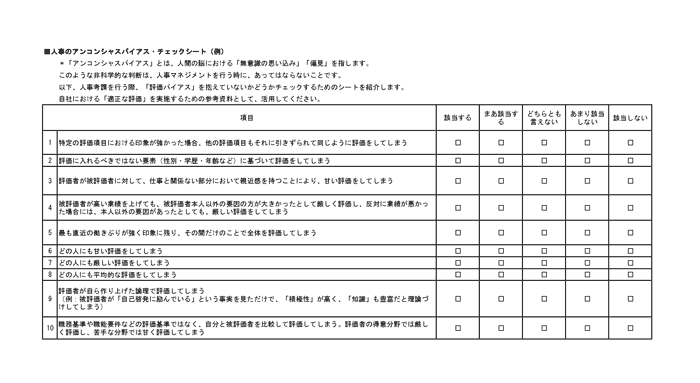

人事のアンコンシャスバイアスチェックシート

人事のアンコンシャスバイアスチェックシートです。

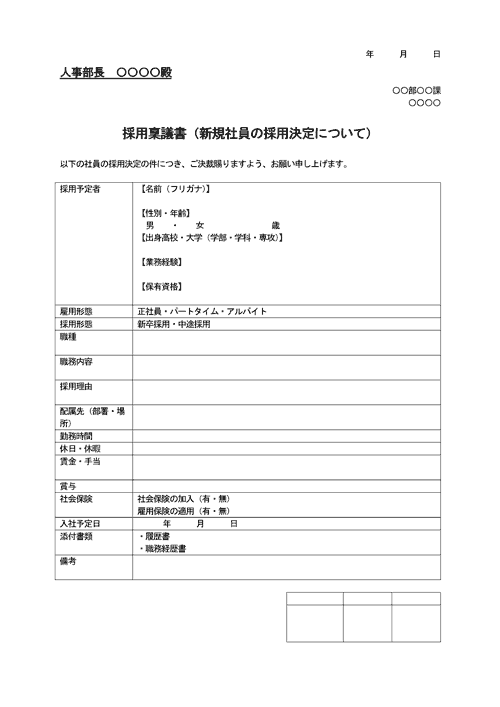

採用稟議書(採用決定時)

社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント