退職者の有給休暇取得について

有給休暇が20日残っている者が9月30日に退職します。

有給休暇を消化するために、8月30日を最後に出社しない申し出がありますが、業務の引継ぎが終わりません。

有給休暇は全部消化させなければならないの?

退職者の申し出を受けるしかないのでしょうか?

良い策があればご教授ください。

投稿日:2005/08/25 17:29 ID:QA-0001763

- *****さん

- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

退職者の有給休暇取得について

■既にご回答がされていますように、退職者の申し出を受けることは避けられないでしょう。通常、商業規則では、退職の申出は、業務の引継ぎを勘案し「退職予定日の○○日前までに行う」ことが決められています。但し、営業日ベースかどうかが、有給消化日の取扱いが不明のままのケースが大部分です。

■御社では「退職の申出」に関してどのように規定されていますか? 「○○日前まで」の趣旨が、主として「業務の引継」にある旨を説明し退職日の延期を話し合われたら如何ですか? あまりパンチの効いた方法ではありませんが、当面できることは限られています。

■有給休暇の消化促進は当然ですが、制度面では、「退職通知は予定日の21営業日以前とする」といった改訂が実効的です。有給休暇の消化問題も規定化したいところですが、その性質上、控えたほうが良いでしょう。

投稿日:2005/08/26 09:04 ID:QA-0001766

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

弊社の規程は

(自己都合による退職手続き)

第14条 1.社員が自己都合により退職しようとするときは、少なくとも1ヶ月前までに退職届を提出しなければならない。

2.退職届を提出した者は、会社の承認があるまでは従前の業務に服さなければならない。

3.退職届を提出した者は、退職までの間に必要な引継ぎを完了しなければならない。

となっつてます。

投稿日:2005/08/26 10:27 ID:QA-0030696大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 新島 哲

- 新島労務管理事務所 所長

退職者の有給休暇取得について

退職する者でも、残っている有給休暇の取得を申し出た場合は取得を認める必要があります。本来であれば会社側に時季変更権があるのですが、退職する場合は変更する時季がそもそもありませんので行使しようがありません。

窮余の策として有給の買い上げがあります。これは有給を付与する変わりに有給分の給料を支払うことです。これは今回のようなケースではよく使われる方法です。本来有給の買い上げは認められていませんが、退職時の買い上げは例外として認められます。

いずれにせよ、今後はこのようなことが起こらないように、適度に有給休暇の消化に努める必要があると思います。

投稿日:2005/08/25 17:47 ID:QA-0001764

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。

投稿日:2005/08/26 10:17 ID:QA-0030694大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

退職者の有給休暇取得について

■第14条1項では引継期間としては3週間程度の営業日は確保されているようですね。2項の活用法は分かりませんが、3項「退職までの間に必要な引継ぎを完了しなければならない」は、明文化されていない<有給休暇の取得>に優先するするように思います。

■つまり、有給休暇取得の権利を否定する訳ではないけれども、労働契約の一部として規定化されている<引継義務>のほうが法的効力が高いのではないでしょうか?多分判例は見つけにくいと思いますが、退職時期の延期の根拠は心配していたより強いように思います。

投稿日:2005/08/26 16:41 ID:QA-0001773

相談者より

重ね重ねご指導ありがとうございます。

大変勉強になりました。

投稿日:2005/08/26 17:05 ID:QA-0030697大変参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]

-

退職 有給が33日残ってます。会社が退... [2025/03/13]

-

1年間傷病休職した方に有給休暇の繰越を認めていいのか ほぼ1年間、傷病休職した方ですが... [2017/02/13]

-

退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]

-

退職時の有給休暇 現在の規程では、4月1日時点で在... [2005/05/23]

-

退職時の有給休暇 弊社の休暇年度は4月から翌年3月... [2007/03/02]

-

有給休暇発生前の退職について 弊社では、有給休暇の前借制度を取... [2008/06/02]

-

有給休暇 弊社の就業規則は有給休暇の次年度... [2005/10/05]

-

退職者の有給休暇について 退職者の有給休暇の付与についてご... [2008/04/15]

-

有給休暇ついて 飲食店を経営しております、アルバ... [2018/04/13]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

傷病休暇規定

年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。

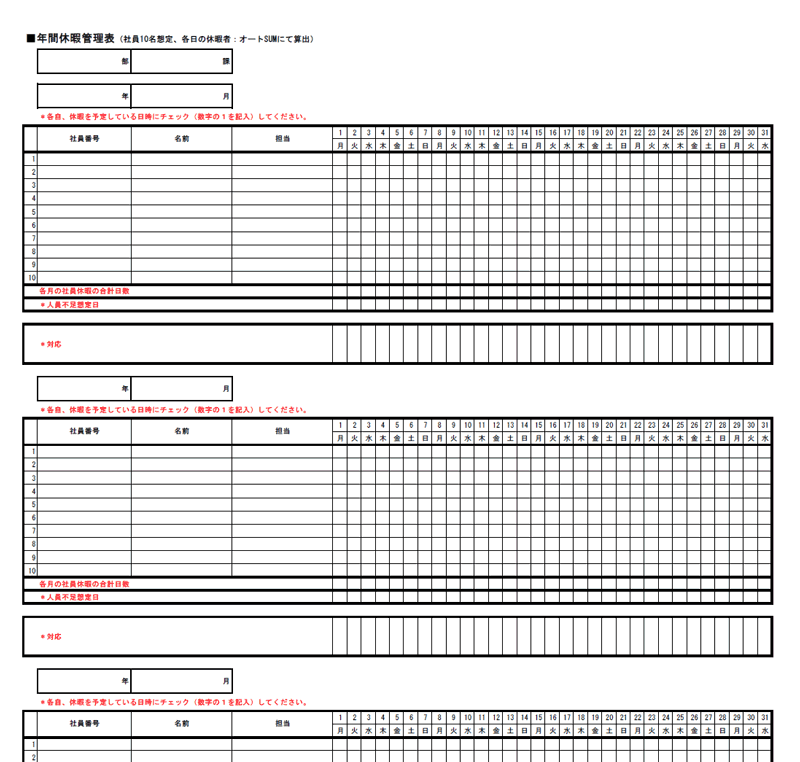

休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

夏季休暇について

長期休暇の休暇期間、休暇取得日数、留意点について、社内にお知らせする案内文の文例です。

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント