継続雇用制度の特例措置について

いつも大変参考にさせていただいております。

定年退職を迎える本社社員が本社での再雇用を希望せず、

子会社に転職したい(子会社にて契約社員として雇用)という要望があった場合、下記2パターンがあるとします。

1.『継続雇用制度の特例措置に関する契約書』を子会社と締結し、子会社にて再雇用嘱託として雇用。

(この場合、本社と子会社で処遇の決定方法をあらかじめ定めておく必要あり?)

2.本社を退職して、子会社にて就職。嘱託社員として雇用。

(この場合、本社は該当社員の処遇には関与できない?)

いずれにしても、実態としては子会社にて契約社員となると思いますが、

『継続雇用制度の特例措置に関する契約書』を必要とするのは、会社から転籍を命じるか自ら退職して転職を希望するかの違いでしょうか?

それとも、その他の違いがありますでしょうか??

また、パターン2(転職)の場合の、実務面での注意点があればご教示いただけますと幸いです。

例)再雇用を希望しない旨を書面で残しておくなど。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/10/24 11:29 ID:QA-0120248

- とげぞうさん

- 東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

まず、通常は、本人が本社、子会社を希望あるいは選択するのではなく、

会社として、65歳までの雇用確保措置をどのように行うかといったことです。

継続雇用制度の特例措置に関する契約書を必要とするのは、

グループ会社が雇用継続先であっても雇用確保措置と認められるための要件だからです。

パターン2は、会社としての雇用確保措置ではなく、本人が自分の都合で転職したのであれば、

子会社と本人とで、雇用契約を締結するといった話になります。

投稿日:2022/10/25 09:21 ID:QA-0120275

相談者より

ありがとうございました。再雇用を希望しないというのは書面で残しておくべきでしょうか。

投稿日:2022/11/05 11:30 ID:QA-0120736大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1,2いずれにつきましても実態としまして相違が無く、それ故定年後の継続雇用措置である事に変わりないものといえます。

従いまして、『継続雇用制度の特例措置に関する契約書』は共に必要と考えるべきですし、そうであれば当然に1で手続きされるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/10/25 12:55 ID:QA-0120298

相談者より

ありがとうございました。

特例措置に関する契約書は念のため、取り交わしておきます。

追加で質問ですが、社員が再雇用を希望しないと申し出た旨を書面で残しておいた方が良いでしょうか?

投稿日:2022/11/05 11:32 ID:QA-0120737大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「社員が再雇用を希望しないと申し出た旨を書面で残しておいた方が良いでしょうか?」

― 先の回答の通り、当方の見解では2の対応にはなりませんので、そもそもこうした必要性は生じません。但し、本人からの希望で再雇用しないという事であれば、書面は残しておかれるべきでしょう。

投稿日:2022/11/05 22:41 ID:QA-0120750

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]

-

退職届について 弊社では、定年退職し、再雇用され... [2010/10/11]

-

アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]

-

雇用契約書の記入日付について 本年4月1日のように入社日が休日... [2012/04/03]

-

障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]

-

定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]

-

雇用契約書について 就業規則には、時間外や有給の期日... [2006/05/26]

-

年俸制社員の雇用契約について 漠然とした質問で申し訳ございませ... [2007/01/25]

-

雇用契約書 雇用契約書の送付タイミングと雇用... [2008/06/13]

-

雇用契約書の締結 弊社には子会社があり、この度、親... [2008/05/14]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

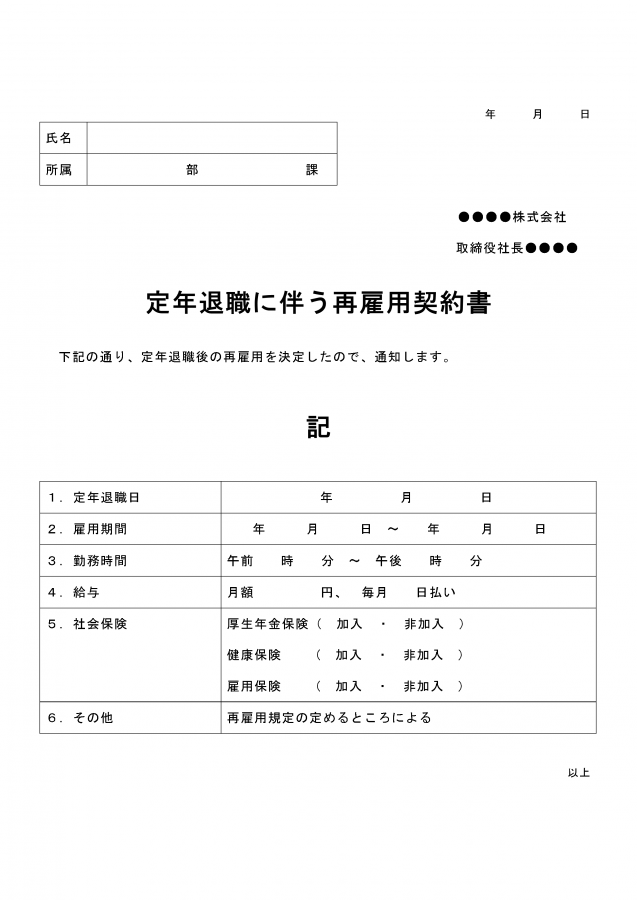

再雇用契約書(定年再雇用)

定年退職者を再雇用するための契約書のテンプレートです。労働条件を自社に合わせて編集しご利用ください。

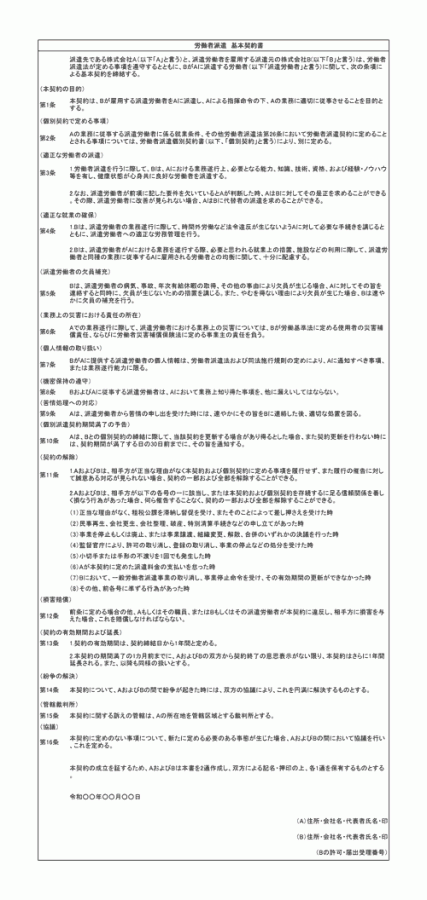

労働者派遣基本契約書

労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。

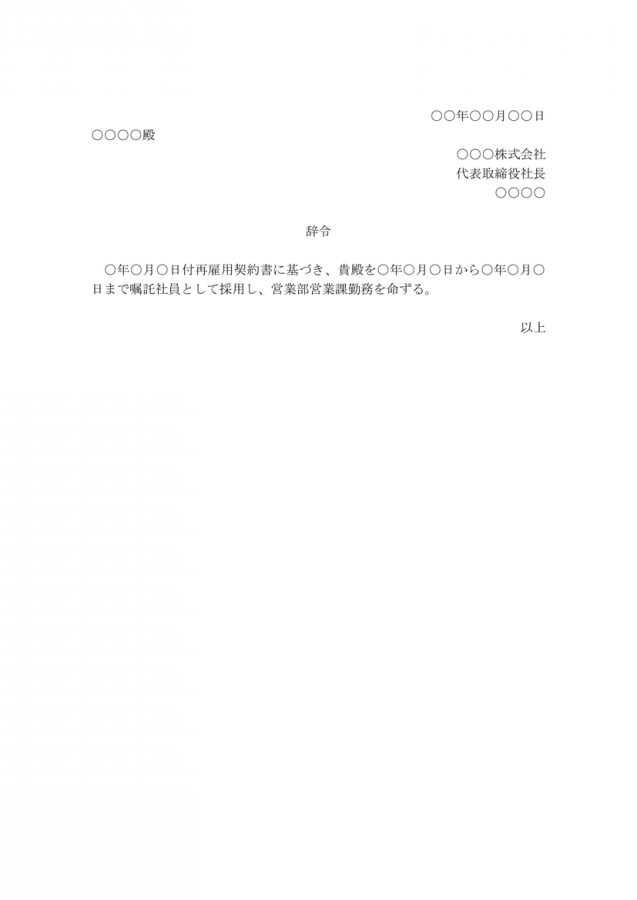

定年再雇用辞令

定年となった従業員に再雇用を通知する辞令のテンプレートです。

退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。