NTTが挑む「脱・年功序列」の改革

実力主義の専門人材登用と次世代経営層育成とは

平井 光太郎さん(NTT株式会社 総務部門 人材戦略担当 統括部長)

芦田 真生さん(NTT株式会社 総務部門 人材戦略担当 統括部長)

事業環境が目まぐるしく変化する現代において、企業の持続的成長の鍵を握るのが人事戦略です。かつての日本的雇用の象徴ともいえるNTTグループは、年次・年功主義からの脱却とキャリア自律の促進を掲げ、大規模な人事制度改革を断行しました。その背景には、事業構造の変化に対する強い危機感があったといいます。「専門性」を軸とした新人事制度の狙いや次世代経営人材の育成プログラムについて、NTT株式会社で人材戦略担当統括部長を務める、平井光太郎さんと芦田真生さんにうかがいました。

- 平井 光太郎さん

- NTT株式会社 総務部門 人材戦略担当 統括部長

ひらい・こうたろう/1996年入社、ネットワークサービスの開発、計画、投資等を経験後、2023年から人材戦略担当へ異動。現在はNTTグループ全体の人材戦略、企業価値向上を目指し意欲あふれる経営人材を育成するプログラム「NTT University」を担当。

- 芦田 真生さん

- NTT株式会社 総務部門 人材戦略担当 統括部長

あしだ・まお/1997年入社、事業会社で法人営業、経営企画等を経験後、2024年から人材戦略担当へ異動。現在はNTTグループにおける人材戦略策定やダイバーシティ、HRシステム等を担当。

改革の背景にあったのは競争優位性への強い危機感

2020年の管理職へのジョブ型導入に始まり、2023年には一般社員向けの人事給与制度を見直すなど、大きな人事制度改革に取り組まれています。一連の改革の概要をお聞かせください。

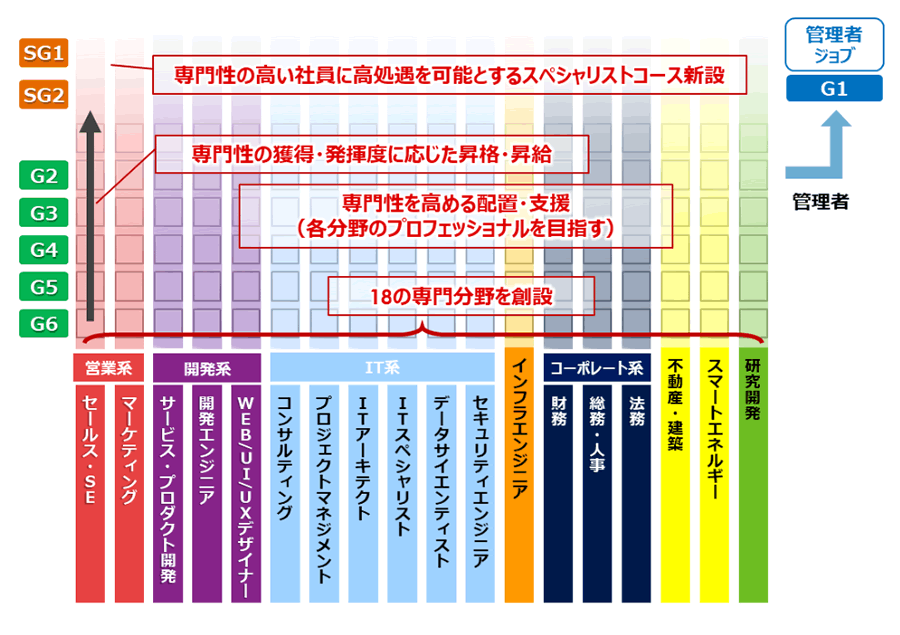

平井:2020年7月、ハイランクの管理職を対象に、職能制度とのハイブリッドという形でジョブ型制度を導入しました。21年10月には全管理職を対象に、職能制度を廃止しジョブ型制度に全面転換。そして23年4月、一般社員向けに新たな人事制度を導入し、専門性を軸とした人事給与制度へ転換しました。

新人事制度では、外部市場を意識した18の専門分野を設定。「セールス・SE」「マーケティング」「開発エンジニア」「ITスペシャリスト」「データサイエンティスト」「インフラエンジニア」「総務・人事」「スマートエネルギー」「研究開発」など、専門分野ごとにグレードを設けました。一般社員が自律的にキャリアを形成できる環境の整備が狙いです。

また、特に専門性の高い社員の高処遇を可能とするスペシャリストコース(スペシャリストグレード、SG)を新設。これまで昇格する先はマネジメントを担う管理職しかありませんでしたが、SGに昇格して専門性を生かせば、管理職並の処遇を得られるようになりました。同時に、年次主義から脱却し、スピーディーな昇格が可能な制度を整備しました。

大きな改革に乗り出した理由は何でしょうか。

平井:一番大きいのは、世の中の変化のスピードが速くなっていることです。会社が世の中の変化をキャッチし、咀嚼(そしゃく)してから制度や育成に落とし込むという従来の方法では、変化についていけない。

たとえば、DXやAIといった新しい技術や概念は、現場の社員の方が詳しいことが多々あります。最前線でお客さまと接しているのは社員一人ひとりです。社員が自ら課題を見つけ、あるべき姿を考え、自分たちでレベルアップしていく。そうしたボトムアップの動きと、会社全体としての方針を両輪で回していく必要があります。

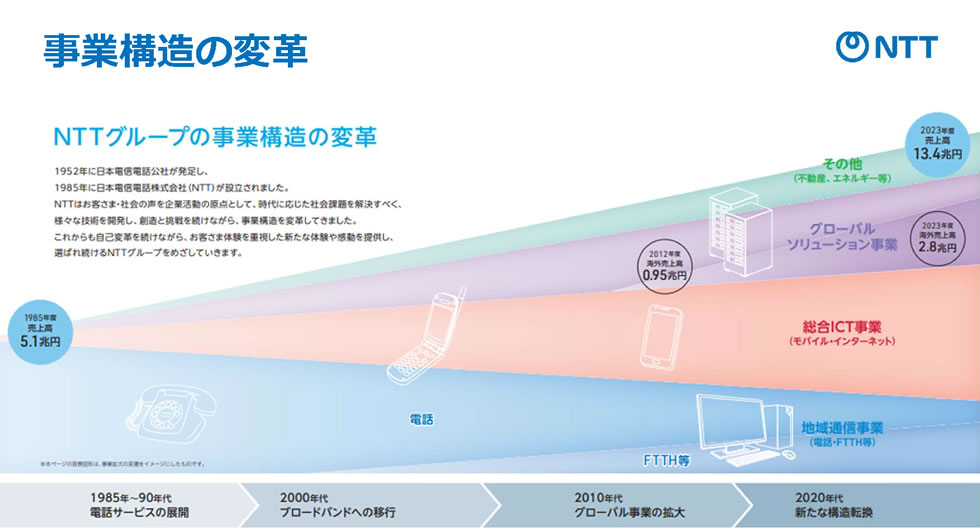

芦田:事業構造が劇的に変化していることも、人事制度改革に踏み切った大きな理由です。民営化された1985年当時、事業の根幹は固定電話でしたが、現在その割合はわずかになっています。また、海外のM&Aなどを経て、今ではNTTグループ全従業員約34万人のうち、15万人は海外の社員です。総合ICT事業やグローバルソリューション事業を舞台に戦う今、ライバルは世界中に数えきれないほど存在します。

キャリア自律の推進は、そうしなければグローバルな競争に勝っていけない、競争優位性を維持できない、という強い危機感の表れです。2023年に公表した中期経営戦略では、「新たな価値の創造とグローバルサステナブル社会を支えるNTTへ」を掲げ、その土台の一つに「従業員体験(EX)の高度化」を据えました。社員の自律的なキャリア形成の支援などを通し、成長実感や働きがい、ワクワク感といったEXを向上させ、価値創造につなげる。そのために今回の改革に着手しました。

18の専門性を軸にキャリア自律を支援

従来のジェネラリスト育成とは異なる、専門性を高める方向へ舵を切った狙いはどこにあるのでしょうか。

平井:やはり、競争優位性のためです。もちろんジェネラリストを否定しているわけではありません。これからの時代、ジェネラリストであっても「これが自分の強みだ」と語れる軸を持った方が、より競争優位性を発揮できると考えています。

もう一つ、社員の自主性に任せることもポイントに置いています。自主性を重んじる中で、社員の努力を「見える化」する必要がありました。どの専門性を高めていくのかを自ら宣言し、上司と認識を合わせる。そのプロセス自体が、成長への意識を高める上で非常に大切です。一般社員のグレードはメンバーシップ型を維持した上での「成長期間」と捉えています。この期間に、自身の専門性を継続的に高めていってもらいたいという狙いがあります。

どの専門分野に進むかは、社員が自ら選択するのですね。

平井:はい。18分野の中からいずれかを選択し、自身の専門分野として宣言します。ただし、途中で専門分野を変更することも可能です。

本人の宣言した専門分野と、現在担当している業務の専門分野が異なることもあります。たとえば、「本来の専門はITスペシャリストだが今は人事部門で働いている」という場合、二つの専門性を登録することができます。事業上の要請もありますから、常に希望する専門分野の業務に就けるとは限りません。だからこそ、自分が目指す専門性の軸は何かを、常に意識し続ける仕組みにしています。

992社、34万人以上の従業員を抱えるグループ全体での統一基準となると、18分野に絞るまでには大変なご苦労があったのではないでしょうか。

平井:専門分野を18に定めるまで、1年ほど議論しました。多くの候補が挙がり、何百という数になったこともあります。たとえば、私は長年ネットワーク系の業務に携わってきましたが、その中だけでも通信ネットワークの設計から、実際の通信装置設置やケーブル敷設・保守など、求められる知識やスキルは多岐にわたります。これらを全て網羅しようとすると、一つの領域だけで何十もの専門分野が必要です。

しかし、グループ全体で取り組む意味を考えると、まずは「自分はインフラエンジニアの専門家だ」と宣言できる大枠があればよいのではないか、という結論に至りました。18の専門分野を設け、グループ各社はそれぞれの事業特性を踏まえて独自のスキルマッピングを策定する、という運用にしています。

芦田:18分野は今後も見直し、アップデートさせていくべきものです。NTTには、どちらかというと慎重で、準備を万全に整えてから動く文化がありました。それは長所でもありますが、対応が遅いという短所でもあります。先ほど申し上げたように、社会や事業構造の変化に迅速に対応しなければならないという強い危機感から、すべてを完璧に網羅することはできないという前提で、まずは18分野で動き出し、走りながら考えることにしたのです。

18の専門分野ごとのグレードは、人事部ではなく、各主管が考えました。各分野で縦のラインがしっかりとしているので、専門性を高める上で、齟齬(そご)は生じにくいと思います。

一連の改革は、年次・年功主義からの脱却も大きな特長ですね。実際に抜てきは増えているのでしょうか。

平井:昇格要件の一つだった「最短在級年数」を廃止し、年次や年齢、経験年数ではなく、専門性の獲得や発揮の状況、つまり実力主義で昇格する仕組みを整えました。その結果、2024年7月の人事異動では、従来を上回る昇格ペースで管理職に就いた割合、いわゆる抜てき率が14.9%でした。これまでより7年早く課長に就いた社員や、30代の部長も誕生しました。一般社員の抜てき率も15.3%と、適所適材を目指した配置が進んでいます。

芦田:社員の間には、これまでよりも速いスピードで昇格する人がいるという認識が広まり、「自分も専門性を磨いて頑張ろう」というポジティブな動機付けにつながっています。

専門性を極める新たな道、「スペシャリストグレード」とは

新設したスペシャリストグレードについて教えてください。

平井:特に専門性が高い社員に対し、管理職以外の選択肢として「スペシャリストグレード(SG)」を新設しました。SG1・SG2という二つのグレードがあります。管理職である「ジョブグレード(JG)」とSGのどちらのキャリアを目指すかは、社員が自ら選びます。SGもJG並の高処遇を得ることができ、どちらのコースを選択しても役員につながります。また、SGに進んだらずっとSGのまま、というわけではありません。管理職を希望するのであれば、JGに挑戦することも可能です。

当社はこれまで、階段を一つひとつ上るように昇格していくのが通常でしたが、一般社員の上位グレードから飛び級のようにしてSGの認定を受けることも可能です。実際に、20代でSGに認定された社員もいます。

芦田:新設して2年が経過しましたが、現在はSG1とSG2を合わせてグループ全体で78人が認定を受けました。SG1は文字通りスペシャリストで、学会で発表しているなど、その分野の第一人者として社外で認知されている必要があります。狭き門で、認定されているのはグループでわずか12人です。

平井:先日、SGの44人に集まってもらい交流会を開催したのですが、これまでの年功序列的なルールでは考えられなかった若さで昇格した社員から、SG制度を高く評価する声を聞きました。単に報酬が上がるだけでなく、「NTTのスペシャリストです」と社外に発信することが、自身の価値証明につながっているようです。

芦田:一方で、いくつかの要望も出ています。たとえば、基本的にSGは人事権を持ちません。マネジメント業務から解放され、専門性の追求に集中してほしいという意図で設計したのですが、実際にビジネスを進める上では、会議での発言力やチームを動かす権限がないと不便に感じることもあるようです。

設計時には想定していなかった、リアルなご意見ですね。

平井:そうですね。やってみなければ分からなかった点です。また、「SGに特化した、海外の学会への参加予算がほしい」「社外的に発信する肩書きがあればうれしい」といった意見も出ました。

多くのSG認定者が共通して指摘する課題が、社内でのSG制度の認知度がまだ低いことです。人事部門としては制度を整備し、周知してきましたが、NTTグループ全体には、まだまだその価値や活用法は十分に浸透していません。SG認定者が持つ専門性を、組織として最大限に生かしてもらうためのコミュニケーションがまだまだ不足していると感じました。

そこでSG制度の社内認知度を高めるため、オンラインイベントを開催しました。制度の説明だけでなく、SG社員のキャリア紹介などを配信したところ、アーカイブを含めて2000人以上の社員が視聴してくれました。社員のSG制度への関心の高さを物語っています。SG社員のような専門性の高い人材が活躍できる土壌を整えることは、人事部門のミッションです。今後も継続して取り組んでいきたいですね。

実力主義の「ハードアサイン」で次世代リーダーを育成

社員の専門性の強化と並行して、次世代の経営を担う人材の育成にも力を入れています。経営人材育成の施策についてお聞かせください。

平井:「NTT University」という、将来の役員候補を実力主義で選抜し、育成するための選抜型プログラムを展開しています。

NTT Universityには2種類のプログラムがあります。一つは、2022年4月に開始した「Next Executive Course(NEX)」で、5年以内の執行役員就任を目指します。23年4月に開設した「Future Executive Course(FEX)」は、将来の役員を目指す人材が集います。いずれも3年間のカリキュラムで、NEXは各学年約60人、合計約180人が受講しています。FEXは各学年100人程度、合わせて約320人が学んでいます。

NEXは、グループ各社からの推薦を基本としつつ、一部公募枠も併設しています。各学年60人の定員のうち、50人が推薦、10人が公募といった割合です。公募枠は倍率10倍以上の厳しい競争になっています。部長クラスが中心で入学時の平均年齢は48歳です。一方、FEXは100%公募制。課長以上を対象にグループ全体から希望者を募り、書類審査や面談を経て合格者を決定します。入学時の平均年齢は40歳です。

カリキュラムの内容をお聞かせいただけますか。

平井:三つの柱で構成しています。まずは「ハードアサイン」。元の業務よりもグレードの高い、チャレンジングなポストに就き、そこで実績を出してもらうというものです。特にNEXでは、主要グループ会社の組織長や関連グループ会社の社長など、重要な経営課題の解決を担い、野心的な目標の達成を通じた成長を図ります。「5年以内の役員就任」ということは、3年間のカリキュラム修了後、2年以内に役員に就くことを意味します。そのため、ハードアサインするポストのレベルを高いところに設定しています。

二つ目は、NTTグループの副社長や執行役員がメンターとなり、1年間にわたってマンツーマンで指導やアドバイスを行う「メンタリング」。三つ目は、100以上ある社外の研修プログラムなどから、自分に必要なものを選択して受講する「サポートプログラム」。これらを通じて、経営者としての視点やスキルを徹底的に磨き上げます。NTTの島田明社長自らが入学式やディスカッションプログラムに参加するなど、会社として非常に力を入れている取り組みです。

実際に、このプログラムから役員は生まれているのでしょうか。

芦田:NEXの修了生は過去3年で170人ほどいますが、約半数が修了後2年以内にグループ会社の執行役員に就きました。今年度においては、主要事業会社の新たな執行役員の約7割がNEX修了生でした。確実に次世代リーダーを育成する新たな取り組みが機能し始めていることを実感しています。

対話を止めない姿勢、走りながら考える勇気

新たな人事制度を導入して2年が経過しました。今後の展望についてお聞かせください。

平井:この2年間で、ようやく社員一人ひとりが自分の専門性を意識し、努力する土台ができました。今後は、専門性というデータを活用して、「社員」と「機会」を、より効果的に結びつけていきたいと考えています。たとえば、ある専門性を要するプロジェクトがあれば、その専門性を持つ社員に対して会社やプロジェクト側からアプローチしたり、社員にポジションが自動でレコメンドされたりする仕組みがあれば、従業員のスキルをキャリア自律に生かせる可能性が広がっていくと考えています。

すでにダブルワークの制度で、専門性を生かせる業務をレコメンドする取り組みを始めているグループ会社もあります。人事においても、そういった仕組みを導入していきたいですね。

最後に、自社の変革に取り組む多くの人事パーソンにメッセージをお願いします。

平井:今、人事部門に問われているのは、不確実で変化のスピードが速い時代をいかに前向きに捉え、会社も社員もチャレンジし続けることができるか、という点に尽きると思います。今まで以上に、「会社・組織が、社員一人ひとりとの対話を大切にする」ことが重要になってくると考えています。

芦田:不完全なものであっても、まずは一歩を踏み出し、社員の成長につながる環境をいかにつくっていくか。環境変化が激しく、市場も日々移り変わる中、いつも根底に「社員のために何ができるか」という意識を持つことが、人事パーソンにとって最も重要なことだと思います。

(取材:2025年7月14日)

この記事を読んだ人におすすめ

人事・人材開発において、先進的な取り組みを行っている企業にインタビュー。さまざまな事例を通じて、これからの人事について考えます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった1

- 共感できる0

- 実践したい1

- 考えさせられる0

- 理解しやすい1

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント