パートタイマーの有給休暇の賃金

弊社ではこれまで、1日6時間、1週間3日のパートタイマーを雇っており、有給休暇の賃金は「通常の賃金を支給する」とパート就業規則に規定しております。

このたび、1日6時間の日が3日に加え、4時間の日が2日で1週間26時間に労働時間を増やす者がいるのですが、この場合、有給休暇の賃金は、どう計算すればいいのでしょうか?

平均賃金とすることで問題ないでしょうか?

もし、通常の賃金を支払わなければいけないとなれば、どういう計算をすればいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2013/12/19 22:27 ID:QA-0057292

- *****さん

- 大阪府/医薬品(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇中の賃金ですが、原則として①所定労働時間勤務した場合の通常の賃金②平均賃金のいずれかを就業規則に定めた計算方法で支給されることになります。

御社の場合いずれになっているかは分かりかねますが、仮に定めが無ければこれまで支給されてきた計算方法で行われるべきです。その場合ですと、恐らくは①で支給されてきたものと思われますので、年休取得日における1日の所定労働時間が6時間であれば6時間分の賃金、1日4時間であれば4時間分の賃金を支給することになります。

投稿日:2013/12/19 23:50 ID:QA-0057295

相談者より

どうもありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2013/12/20 22:27 ID:QA-0057310大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄

- 川勝研究所 代表者

時間的余裕があれば、「 平均賃金 」 がお勧め

「 平均賃金 」 を支払う方法は、 便利ですが、 パートタイマーの 「 過去3カ月分の賃金を平均 」 しなければならないので、 すぐに適用するわけにはいきません。 「 所定労働時間に対する賃金 」 を支払う方法なら、 「 有休を取得した日の賃金 」 を支払えばよいのですが、 取得有休日の値打ち ( 賃金 ) が違うので、 別管理が必要になります。 時間的余裕があれば、 「 平均賃金 」 がお勧めです。 いずれにしろ、 就業規則等に定めておくことが必要です。

投稿日:2013/12/20 13:18 ID:QA-0057301

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/12/20 22:29 ID:QA-0057311大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

パート有休について

通常の賃金であれば、所定労働日が6時間であれば6時間分、所定労働日が4時間であれば4時間分の時給を支払うことになります。

有休の日に支払う賃金については、その都度選択できるものではなく、通常賃金か平均賃金かは、あらかじめ就業規則で定めておくことが必要ですし、3つめの方法として標準報酬日額とする場合は労使協定が必要です。

投稿日:2013/12/20 14:03 ID:QA-0057302

相談者より

参考になりました。

投稿日:2014/01/11 00:06 ID:QA-0057439大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

『通常の賃金を支払う』、すなわち、所定労働時間数相当分を計算して支給します。

年次有給休暇(以下「年休」)に対する賃金の支払いについては、労基法第39条第7項で、以下3つの方法が定められています。

1.平均賃金

2.通常の賃金

3.例外として、健康保険法の標準報酬日額に相当する額(要労使協定締結)

使用者は、上記3つの方法の内いずれかを就業規則にて規定することで、年休に対する賃金を計算することとなります。

よって、御社では、「通常の賃金を支給する」とパート就業規則にて規定されておりますので、年休の賃金は平均賃金ではなく、『通常の賃金』で計算されることとなります。

次に、どのように計算するかについては、以下の通りです。

まず、『通常の賃金』とは、通常の出勤をしてその日の所定労働時間を労働した場合に支払われる賃金を指します。

一方、有休を取得できる日は、「実際に勤務することが予定されている日」となります。

従って、御社におけるパートタイマーの年休の賃金は、例えば、勤務シフト表で予定されている勤務時間に基づいて計算する、すなわち、所定労働時間相当分を計算して支給します。

具体的には、年休を取得した日の所定労働時間が6時間であれば、その時間に時給単価を乗じて計算して支給します。

投稿日:2013/12/20 21:16 ID:QA-0057307

相談者より

どうもありがとうございました。たいへん参考になりました。

投稿日:2013/12/20 22:26 ID:QA-0057309大変参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

半日有休で遅刻し、半日勤務に満たない場合の対応 以下、ご質問です。よろしくお願い... [2018/01/08]

-

休日と休暇 休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]

-

裁判員制度と休暇 休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]

-

賃金テーブル 同一労働同一賃金に関する賃金テー... [2020/01/20]

-

有給休暇について 事業者が法律で定められた年次有給... [2006/09/05]

-

管理監督者の休日出勤における賃金 年俸制の管理監督者の賃金の考え方... [2011/05/23]

-

入社時の賃金計算について 弊社では、当月分の賃金を毎月15... [2008/03/05]

-

休暇時の賃金を「平均賃金」とする場合について 時給制社員が有給休暇取得した際の... [2018/05/22]

-

有給休暇日の出勤について 弊社では半日有給休暇制度はありま... [2007/03/05]

-

有給休暇ついて 飲食店を経営しております、アルバ... [2018/04/13]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

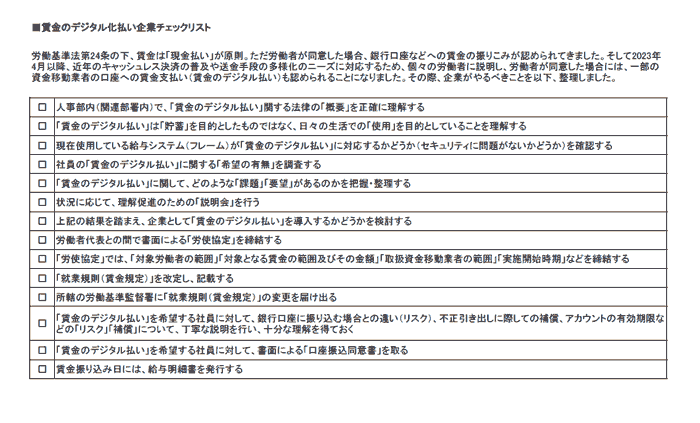

賃金のデジタル払いチェックリスト

賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。

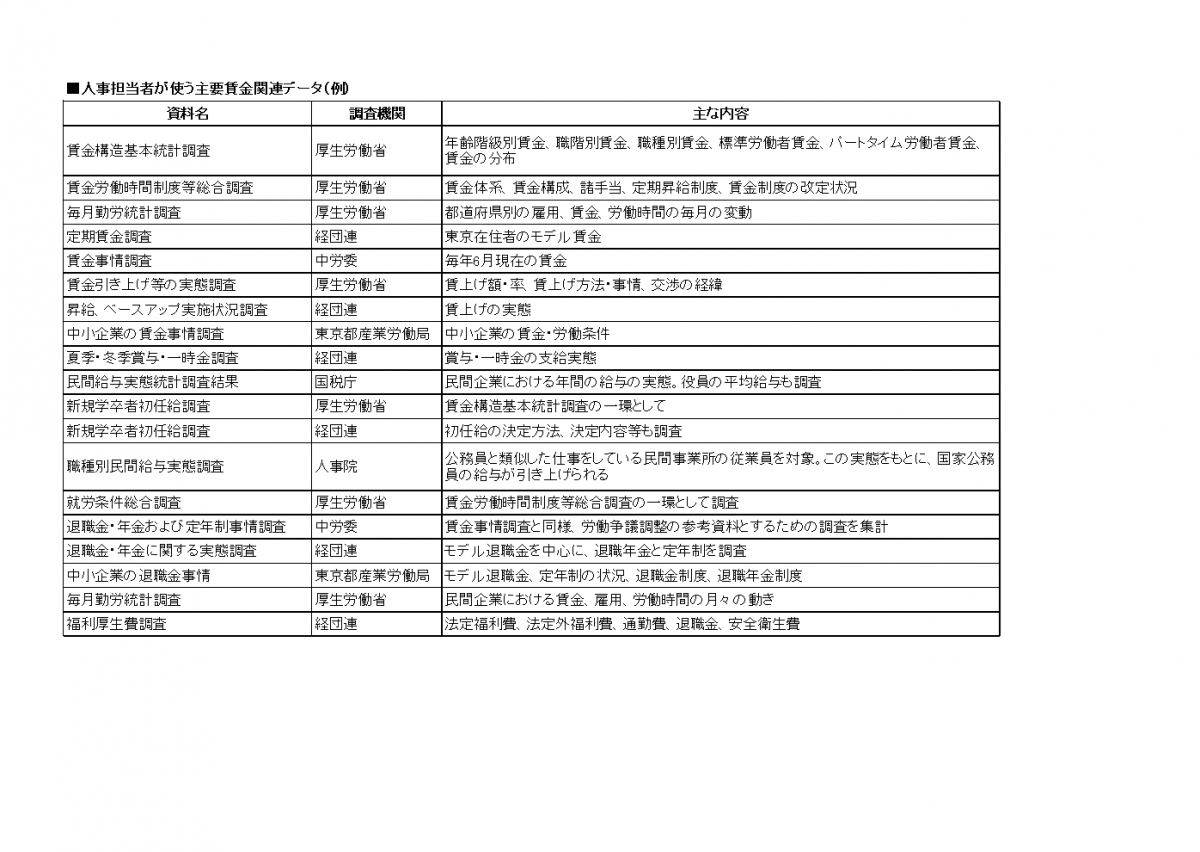

人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。

賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。

ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

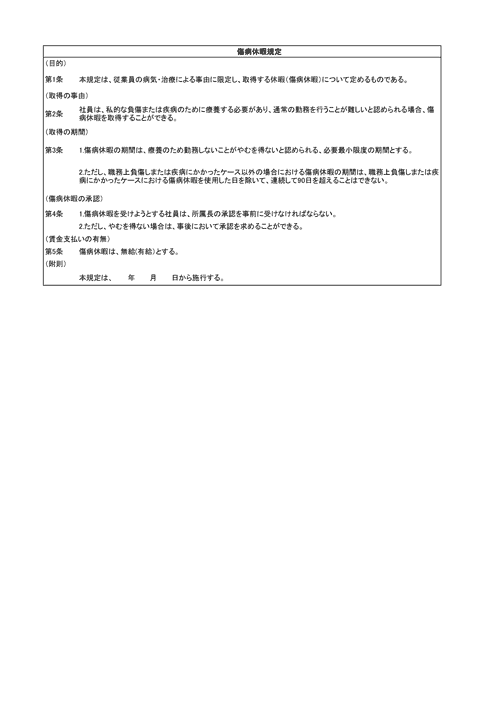

傷病休暇規定

年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。

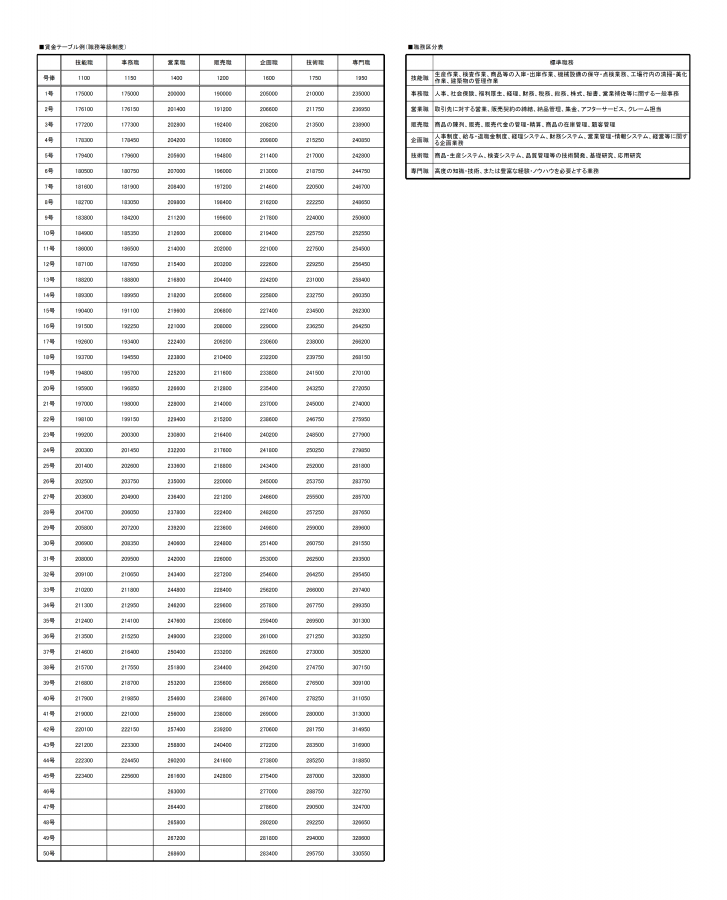

賃金テーブル例(職務等級制度)

職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント