無期転換の特例について

いつも参考にさせて頂いております。

今回、無期転換の特例について、よく理解できないため、ご教示頂きたく失礼致します。

当社は既に第二種計画認定の特例を受けているため、定年後の再雇用者については特例が適用され、定年後は無期雇用となりますが、定年年齢を満60歳から満65歳への引き上げを検討しております。

現状では、満60歳以降に新規採用され入社した者(前者)も、満60歳の定年後に再雇用された者(後者)も、満65歳までの雇用(第二定年:満65歳)としています。

今後、第一定年を満65歳、第二定年を満75歳とすべく検討しておるのですが、前者は満70歳のタイミングで無期転換が適用されてきます。その場合、後者は特例により無期転換が適用されないため、従業員への説明に苦慮しております。

※特例を適用される後者にはどんなメリットがあるのでしょうか。(無期転換が適用されるタイミングで雇止めのリスクは回避できるかと思いますが)

第二種計画認定の特例を受ける前提で、規程化および従業員への説明についてアドバイス頂けますと幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2025/09/08 17:36 ID:QA-0157917

- Minamiさん

- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1. 無期転換ルールの基本

労働契約法18条に基づき、

有期労働契約が 通算5年を超えて反復更新された場合

労働者から申込みがあれば、 無期労働契約に転換 されます。

ただし、定年後に再雇用される高年齢者については、企業にとって制度運用上の硬直化を避けるため、「高年齢者雇用安定法に基づく雇用確保措置を講じている企業」が計画認定を受けると特例が適用され、無期転換ルールが除外されます。これが 「第二種計画認定」 です。

2. 第二種計画認定の効果(メリット・デメリット)

(1)会社側のメリット

定年後再雇用者について、無期転換を気にせず契約期間を柔軟に設定できる。

「65歳まで」や「70歳まで」といった第二定年を明確に運用できる。

組織運営上、業務量や健康状態に応じて契約更新の可否を判断できる。

(2)労働者側のメリット

定年後の再雇用契約が、一定の雇用確保措置のもとで安定して継続される(法律上70歳までの就業確保措置義務)。

会社が特例認定を受けていること自体が「65歳や70歳までの雇用確保策」を講じている証左となる。

無期転換権がない代わりに、定年後再雇用の「雇止め」が制度的に正当化されているため、制度趣旨を理解すれば安心して働ける。

※ただし労働者視点では「無期にならないのは不利益」と感じやすいため、説明が重要です。

3. ご相談のケース整理

前者(60歳以降に新規採用された人)

→ 特例の対象外なので、通常の無期転換ルールが適用されます。

→ 65歳定年→70歳まで更新すると「通算5年超」で無期転換申込権が発生。

後者(60歳定年後に再雇用された人)

→ 第二種計画認定により「無期転換ルールの適用除外」。

→ 65歳再雇用開始→70歳や75歳まで更新しても無期転換権は発生しない。

この違いが、従業員への説明で混乱を招きやすいポイントです。

4. 従業員への説明の仕方(例)

「無期転換は、若年層の有期雇用を安定化する仕組み」

「一方、定年後再雇用は、年齢や健康状態に応じて柔軟な契約が必要なため、国の制度上も無期転換ルールの対象外とされています」

「ただし当社は厚労省の認定を受け、〇歳までの雇用を確保する仕組みを整えていますので、安心して勤務いただけます」

→ ポイントは「無期転換がない=不安定」ではなく、「国が想定している別ルールに基づいて保護されている」と伝えることです。

5. 規程化の実務ポイント

就業規則や再雇用規程において、例えば以下のように明文化します。

定年年齢:満65歳

再雇用制度:定年後希望者は原則として満75歳まで継続雇用

契約形態:再雇用契約は1年単位の有期労働契約とし、第二種計画認定に基づき無期転換ルールは適用しない

雇止め事由:心身の健康、勤務成績、会社の業務量等により更新を行わない場合がある

6. 実務上の注意点

定年後再雇用者に「あなたは無期転換できません」とだけ伝えると不満が残るため、「国の制度として高齢者は別ルートで雇用確保されている」という説明が必須です。

就業規則の条文化では「第二種計画認定に基づき、定年後再雇用については労働契約法第18条の規定を適用しない」など、根拠条文を明記しておくと安心です。

7.まとめ

前者(定年前新規採用)は通常の無期転換がある

後者(定年後再雇用)は特例で無期転換なし

ただし後者は「認定計画に基づき75歳まで働ける仕組み」で保護されている、と従業員に説明するのが現実的です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/08 19:47 ID:QA-0157925

相談者より

お忙しいところご回答いただき、誠にありがとうございます。

わかり易くご説明頂き、感謝いたします。

「高年齢者雇用安定法」について理解が不足している点も感じておりますので、ご教示頂いた内容とともに、理解を深めて、従業員へ安心して頂ける様に規程や説明を行って参りたいと思います。

この度は、ありがとうございました。

投稿日:2025/09/09 09:18 ID:QA-0157945大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

特例を適用される後者は、ネガティブな見解としては、特例を適用=雇止めされる

がありますが、一方、ポジティブには、計画認定の前提として、企業は一定年齢

までの雇用機会を確保する責務を負う為、認定計画に基づいて雇用が継続される

安心感があります。

よって、再雇用されたのに無期転換できないのは不公平では?という疑問に対して

は、定年後の再雇用者には、高年齢者雇用安定法に基づく雇用の継続という別の法

律で保護が設けられており、むしろ雇い止めのリスクなく、早期に安定した雇用が

保障されるというメリットがありますといった形で回答することで、納得を得られ

やすくなるのではないでしょうか。

また、規程には以下を盛り込むと良いでしょう。

・再雇用者は認定計画に基づき雇用確保を行う旨を記載。

投稿日:2025/09/09 07:47 ID:QA-0157931

相談者より

この度はお忙しいところご回答頂き、誠にありがとうございます。

はい、「不公平」感を感じている従業員もおるため、とてもわかり易いご説明を頂き、感謝いたします。

投稿日:2025/09/09 09:26 ID:QA-0157948大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

定年再雇用の無期転換申込権について 教えてください。弊社の定年は60... [2021/06/30]

-

定年について 労基法には定年に触れてないと思い... [2007/02/13]

-

有期契約と定年について 有期契約社員に「定年」は適用でき... [2016/12/09]

-

高齢者の定年引上げについて 来年4/1より、段階的に定年を引... [2005/10/19]

-

定年再雇用者の無期転換について 60歳定年、65歳までが定年再雇... [2022/12/08]

-

定年再雇用の年数について教えてください。 教えて下さい。来年定年を迎える社... [2021/06/29]

-

定年の定めの廃止について 今回、定年の定めを廃止しようと考... [2024/07/06]

-

定年延長、再雇用制度 今後の展望について [2004/12/03]

-

契約社員の定年について 標記の件、質問させてください。当... [2009/01/07]

-

定年後継続雇用の件 弊社では、就業規則で定年60歳と... [2009/08/06]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

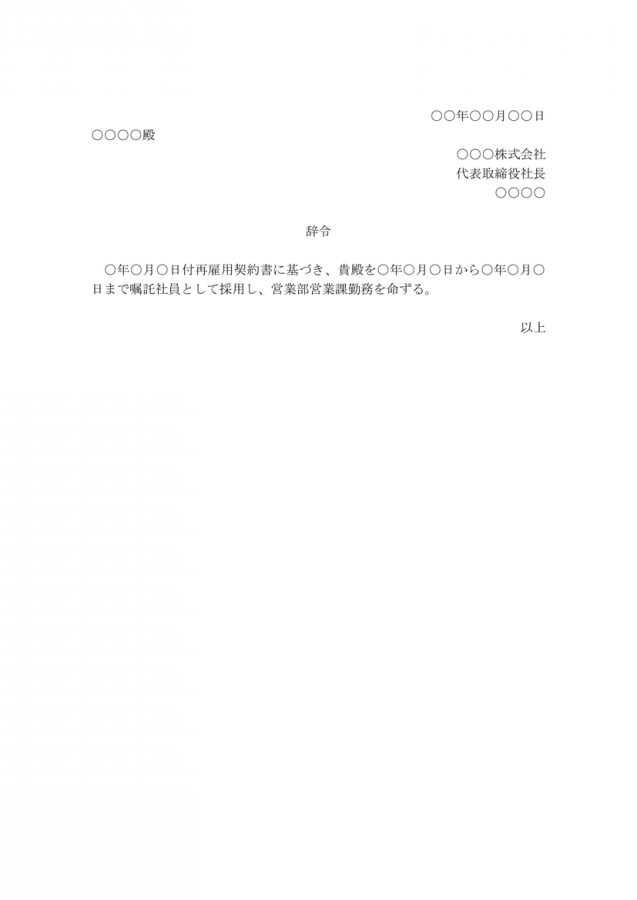

定年再雇用辞令

定年となった従業員に再雇用を通知する辞令のテンプレートです。

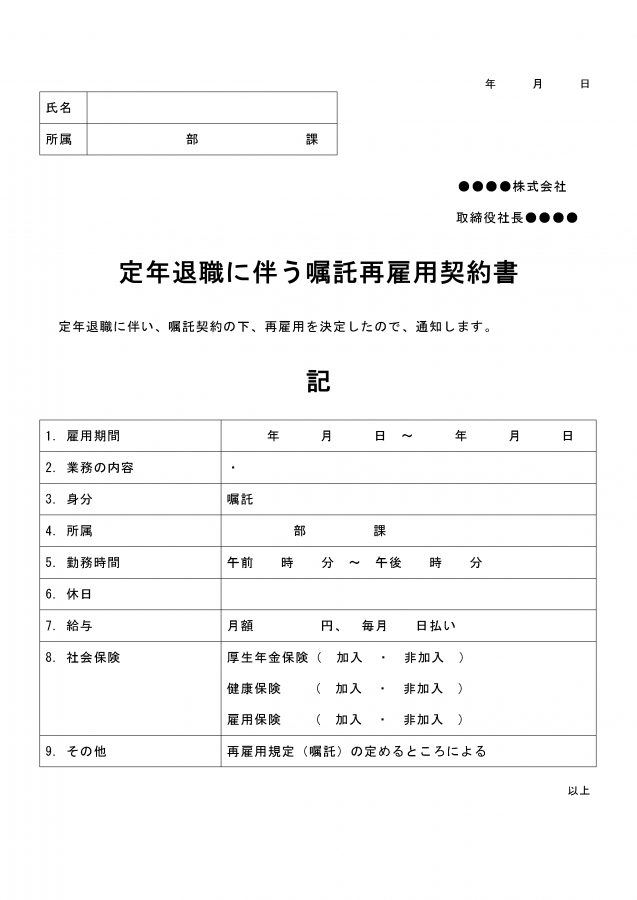

嘱託雇用契約書(定年再雇用)

定年再雇用制度を設け、嘱託の形式を用いる場合のテンプレートです。

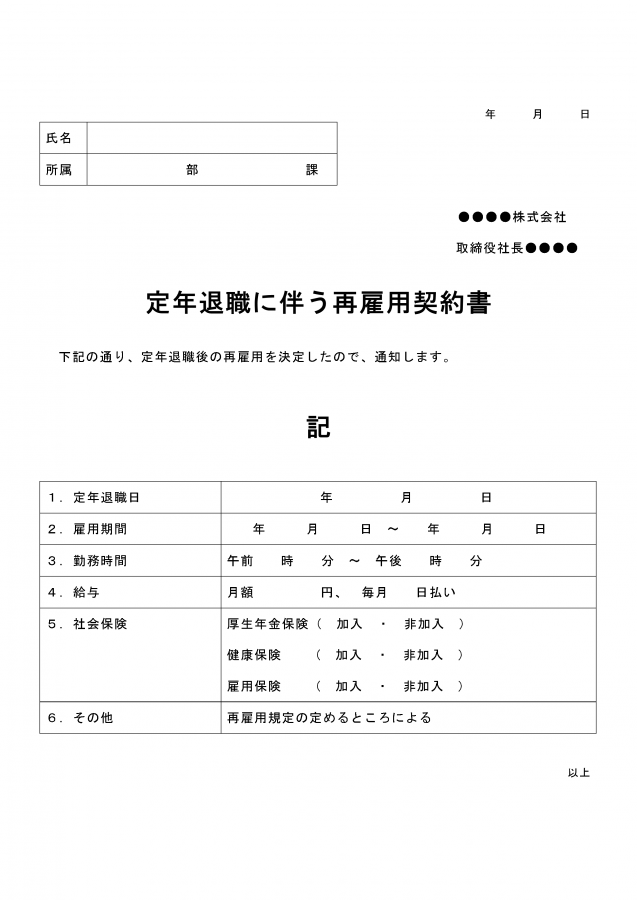

再雇用契約書(定年再雇用)

定年退職者を再雇用するための契約書のテンプレートです。労働条件を自社に合わせて編集しご利用ください。

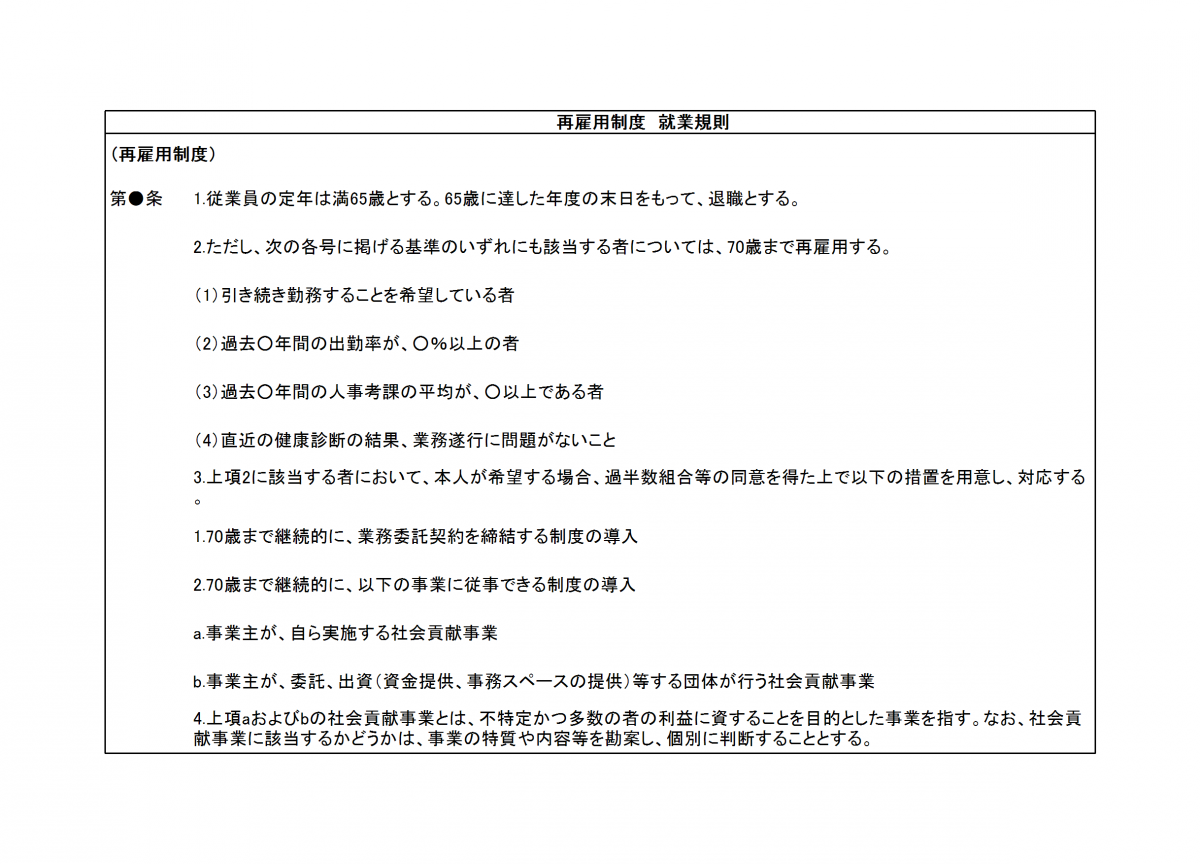

再雇用制度の就業規則

就業規則に定年後の再雇用制度の規定を追加するための例です。自社に合わせて編集しご利用ください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント