代休制度の廃止

いつもお世話になります。

当社は、無給の代休制度があります。その中で、時間単位でも代休が消化可能となっておりますが、勤怠管理システム入れ替えがあり、システム対応も難しいため、時間単位での消化を廃止したいと考えております。

その際、どのような手続き、注意事項がありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/05 10:53 ID:QA-0157814

- じんじぶ初心者さん

- 兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1. 「代休制度」と「振替休日制度」の整理

代休制度

→ 法定休日に労働させた後に「別の日に休ませる」制度。

→ 割増賃金は支払い(休日労働扱い)、代休日は 無給 とする運用が典型。

振替休日制度

→ 事前に休日と労働日を入れ替える制度。

→ 休日労働にはならず、割増賃金不要。

ご質問のケースは「代休(無給休暇)」に時間単位利用を認めている、という独自制度のようです。

2. 廃止に伴う手続き

(1) 就業規則の変更

代休制度や時間単位代休が就業規則・労使協定に記載されている場合は、就業規則の変更が必要です。

「不利益変更」に該当するため、労働基準法第90条に基づき、労働者代表への意見聴取が必須。

(2) 労働者への周知

就業規則変更後は、全従業員への周知(掲示・配布・イントラ掲載)が必要です。

(3) 労使協定の有無

時間単位の代休取得が労使協定で定められている場合は、協定の廃止・改定が必要です。

3. 注意点

不利益変更の扱い

時間単位の代休が「従業員にとってメリット」だったため、廃止は不利益変更にあたります。

会社側の合理的理由(システム入替による技術的困難、制度利用が少ない、代替制度の整備など)が必要。

代替措置の検討

「時間単位」ではなく「半日単位」や「1日単位の代休」を残すことで、柔軟性を一部維持できます。

あるいは年次有給休暇の時間単位取得制度(労使協定で導入可、1年に5日分まで)を案内するのも一案です。

既存の未消化分の扱い

廃止決定前に付与された時間単位代休の残数については、労働者に不利益が出ないよう、

廃止前までに消化させる猶予期間を設ける

または半日単位・1日単位へ換算して付与し直す

といった配慮が望ましいです。

4. 実務上の流れ(モデルケース)

システム切替とあわせて「時間単位代休を廃止する」方針を決定。

就業規則の改定案を作成(条文例:「代休は1日単位または半日単位に限る」)。

労働者代表に意見聴取 → 「意見書」を労基署へ届出。

全社員に制度変更を周知(1~2か月前を目安)。

経過措置として、既存の時間単位代休は換算ルールを決めて処理。

5.まとめ

手続きは 就業規則改定+労働者代表意見聴取+労基署届出+周知。

「不利益変更」に該当するため、合理性の説明と経過措置が重要。

代替として「半日代休」「年休の時間単位利用」を案内するとスムーズ。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/05 16:39 ID:QA-0157829

相談者より

井上先生

大変明確な、わかりやすいご説明とアドバイスをいただきましてありがとうございました。

参考にして、進めさせていただきます。

投稿日:2025/09/05 16:56 ID:QA-0157834大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

時間単位での代休消化制度は、おそらく現在の就業規則に記載されていると

思われます。そのため、制度を廃止するには就業規則の変更が必要です。

廃止の際は、従業員への十分な説明と、一定の猶予期間を設けていただくことが

必要です。余っている時間代休を消化させる時間を従業員に与えてください。

なお、本質的にはシステム対応が難しいからという理由で制度を廃止することは

ふさわしくありません。廃止に合理的な理由があるとは、従業員は感じない事

でしょう。廃止理由については良くご検討をなさってください。

投稿日:2025/09/05 16:52 ID:QA-0157833

相談者より

ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

投稿日:2025/09/08 09:38 ID:QA-0157894大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

時間単位代休の廃止の理由をよく

説明するとともに、

就業規則の代休規定を変更する必要があらます。

投稿日:2025/09/05 17:15 ID:QA-0157842

相談者より

ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

投稿日:2025/09/08 09:38 ID:QA-0157895大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更に当たりますので、事情を丁寧に説明された上で原則として労働者の同意を得られる事が求められます。

当事案の場合ですと、業務への直接の支障ではなく勤怠管理システム上の問題ですので、変更内容の合理性は低いものと考えられます。特に時間休の使用が多い場合ですと、見直し再考も含めた慎重な対応が必要といえるでしょう。

投稿日:2025/09/05 19:28 ID:QA-0157862

相談者より

ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

投稿日:2025/09/08 09:39 ID:QA-0157896大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

労働基準法と労働契約法

以下、回答いたします。

(1)休暇は、就業規則の絶対的必要記載事項であるため、就業規則の変更が必要となります。これについては、労働基準法の以下の条項をご確認ください。

(作成及び届出の義務)

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

(作成の手続)

第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

(2)今回の「時間単位での消化の廃止」は就業規則の不利益変更に該当すると認識されます。当該不利益変更については、労働者から個別の同意を得るという方法(労働契約法第9条)と、一定の要件を満たすという方法(同法第10条)があります。

(就業規則による労働契約の内容の変更)

第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

(3)上記(2)については、「労働者の受ける不利益」を上回る「変更の必要性」が認められるのか、「変更の不利益」を緩和するために「変更後の就業規則の内容の相当性」として、どのような「代替措置・関連労働条件の改善」や「経過措置」が考えられるのかという点が重要であると認識されます。

投稿日:2025/09/05 20:41 ID:QA-0157865

プロフェッショナルからの回答

対応

就業規則に規定があるはずなので、まずは就業規則改定が必要です。改定すれば届け出も必要となります。

また社内では規定変更についての周知徹底が必要となります。制度がなくなるので、移行期間を十分取り、不満が出ないように進行して下さい。

尚、システムが追い付かないことは変更理由になりませんので、社員に協力と理解を得るような姿勢で進めることが重要です。

投稿日:2025/09/05 22:44 ID:QA-0157871

相談者より

ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

投稿日:2025/09/08 09:41 ID:QA-0157897大変参考になった

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

原則論からいいますと、いったん休日労働をさせれば、それに対する割増賃金の支払いは必要であり、割増賃金を支払った以上、それで休日労働への対応は終了します。

したがって、代休を付与するか否かはそもそも当事者の自由、付与するとして、一定期間に取得を限ることも当事者の自由であって、労基法の関知するところではございません。

時間単位での代休制度を廃止するのであれば、まずは就業規則の変更が必要になりますが、労働条件の不利益変更となりますので、従業員への丁寧な説明と同意を得る必要があります。

ですが、システム対応が難しいからという理由には合理性がなく、従業員が納得するかどうかです。

投稿日:2025/09/06 08:52 ID:QA-0157878

相談者より

ありがとうございました。

参考にさせていただきます。

投稿日:2025/09/08 09:42 ID:QA-0157899大変参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

時間単位年休制度の繰越につきまして 人事労務を担当しているものです。... [2025/03/24]

-

勤怠管理システム まるめ計上について 今後、勤怠管理システムを別のシス... [2021/05/07]

-

代休の取得について 弊社では、休日に6時間以上勤務し... [2011/03/01]

-

代休時緊急呼出について 代休取得した日 [2022/03/02]

-

半日代休について 半日代休について就業規則に記載し... [2022/06/06]

-

代休日に働いた場合はどうするのか 社員で、予め代休を申請しその日の... [2024/04/25]

-

代休の先取りについて 代休についてご教示願います。代休... [2017/12/21]

-

代休について 休日出勤をさせた際の『代休』の取... [2010/03/22]

-

代休を取った後、代勤を行うことは可能でしょうか? 通常は休日に代勤を行ったため、代... [2017/09/15]

-

代休について 代休は、休日以外の時間外労働にも... [2008/08/15]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

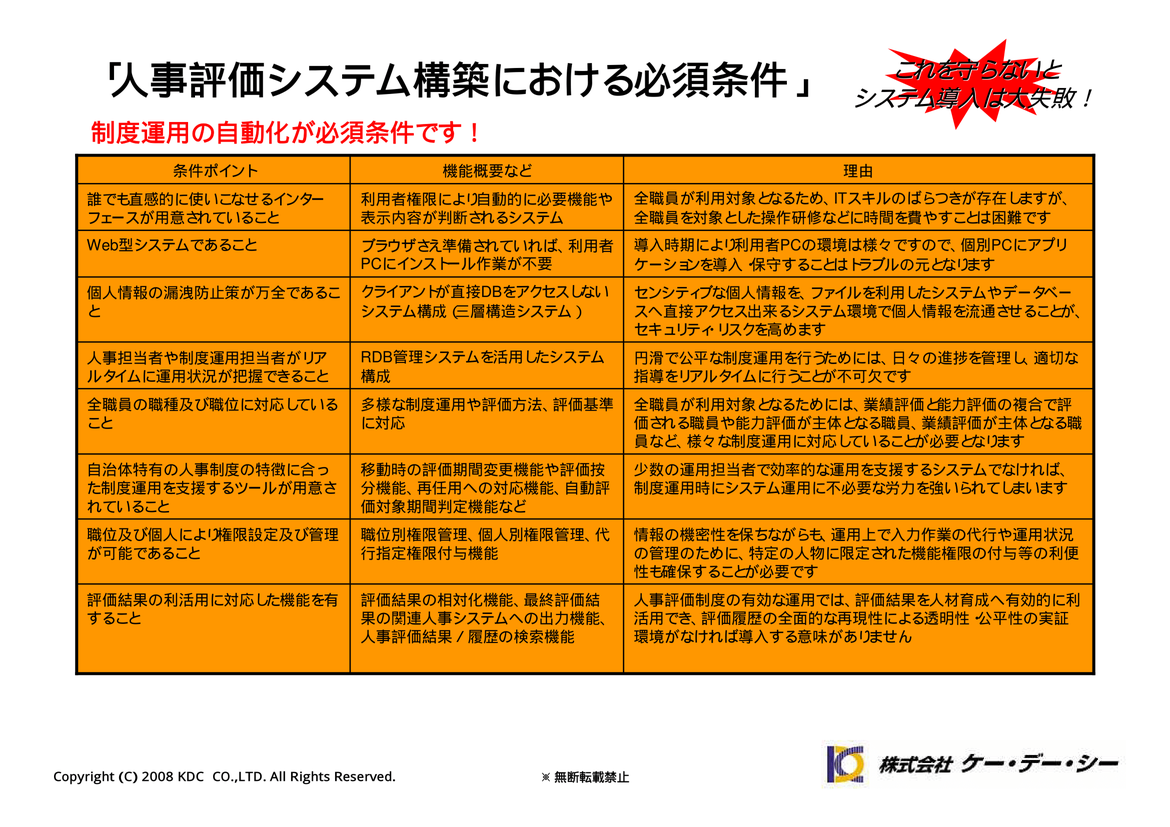

人事評価システム導入における必須条件

システムを導入することで、人事評価制度が円滑に運用されるわけではありません。人事評価システムは、単純にパソコンレベルで、評価を行うだけのシステムではありません。人事評価制度が制度レベル、運用レベル(ユーザ利用レベルと管理者利用レベル)でしっかりと確立(イメージ)されていて、初めてシステム導入のメリットが具現化されます。 システムを導入する前に、人事評価制度の運用イメージをご確認ください。

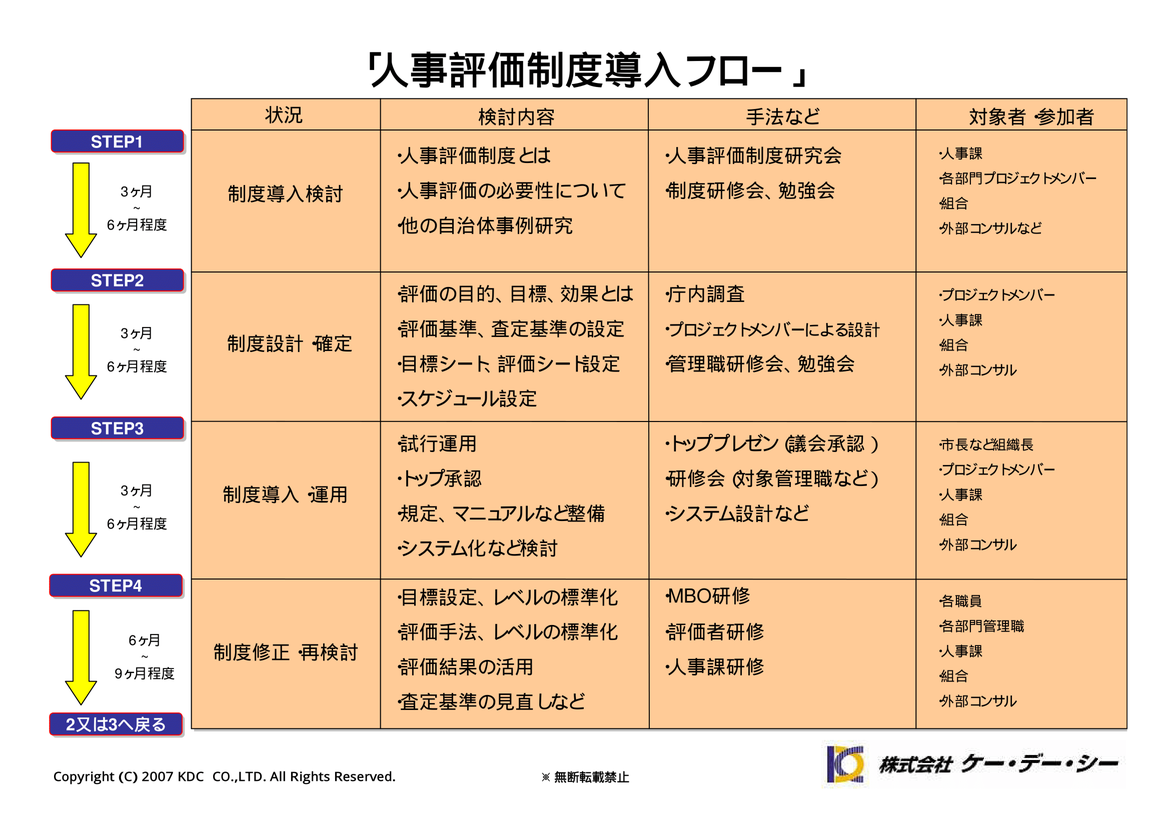

人事評価制度導入フロー

システムを導入することで、人事評価制度が円滑に運用されるわけではありません。人事評価システムは、単純にパソコンレベルで、評価を行うだけのシステムではありません。人事評価制度が制度レベル、運用レベル(ユーザ利用レベルと管理者利用レベル)でしっかりと確立(イメージ)されていて、初めてシステム導入のメリットが具現化されます。 システムを導入する前に、人事評価制度の運用イメージをご確認ください。

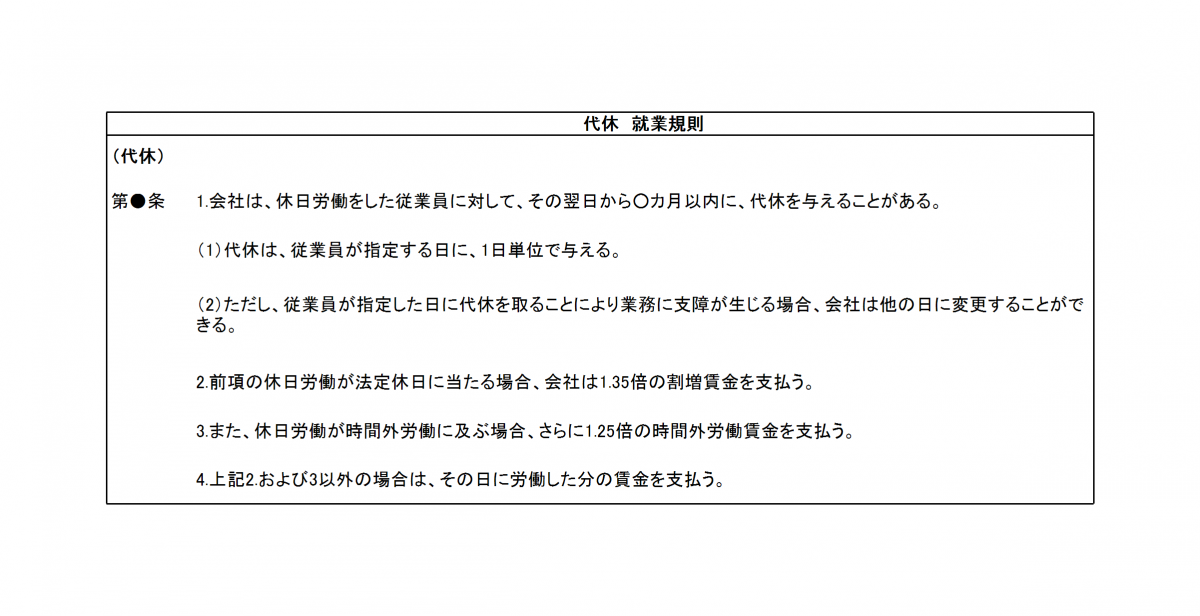

代休の就業規則

代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。

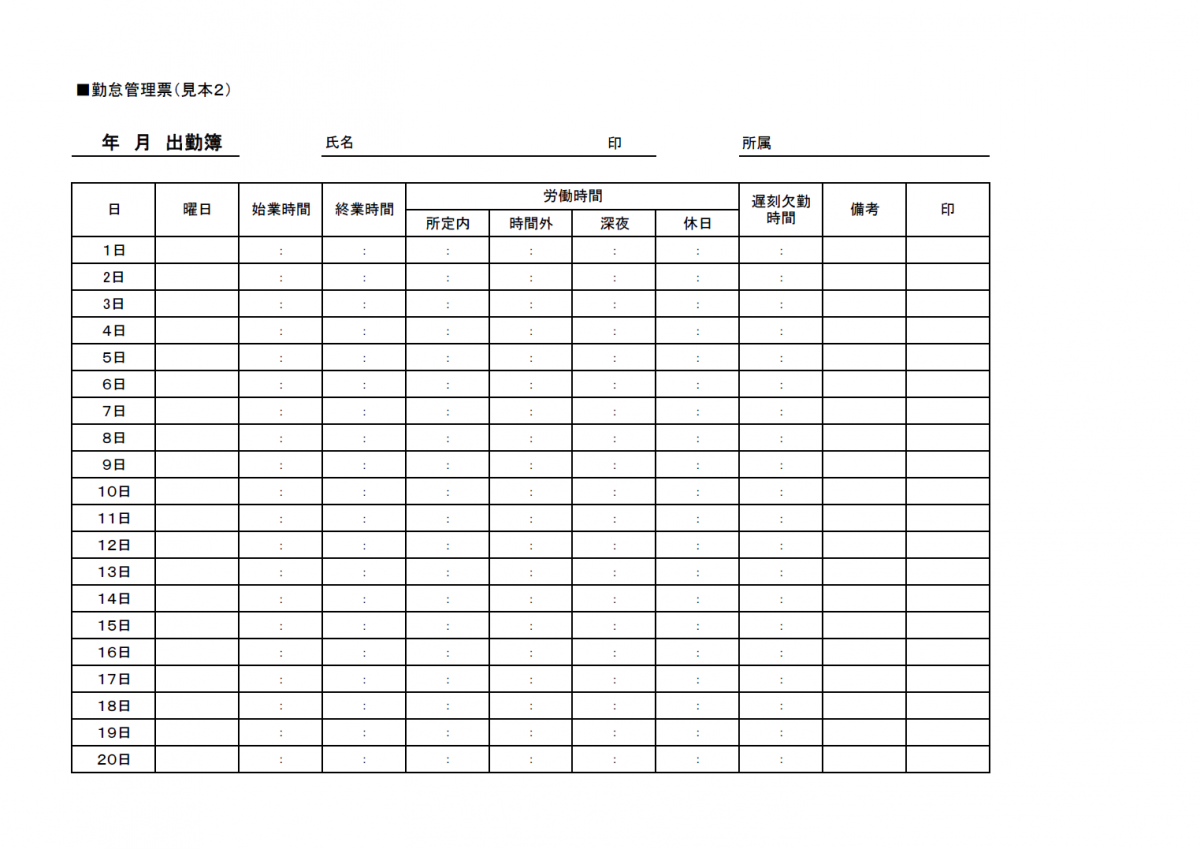

勤怠管理表(見本2)

勤怠管理表のテンプレートです。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント