フレックスタイム制と固定残業の併用時の賃金計算について

弊社はコアタイム無しのフルフレックスタイム制を導入しています。

清算期間:1ヶ月

起算日:16日(給与締め日:15日)

清算期間における総労働時間に満たない不足時間は賃金控除としております。

また、固定残業代を30時間相当額を支給しています。

(時間外算定基準÷月平均所定労働時間)×1.25×30h

所定労働時間を超えた時間外労働が30時間を超えた部分について支給としております。

<質問①>

以下の場合は、何時間分が不足時間になりますでしょうか?

所定労働時間:168時間(所定日数21日×8時間)

1日欠勤(有休なし)21日-1日×8h=160時間

実労働時間:163時間(残業3時間)

計算例① 168-163h=5時間

計算例② 198(168+30h)-190(163+(30-3h))=8時間

<質問②>

残業代の支給は、所定労働時間ではなく法定労働時間を基準でも問題ないでしょうか?

総法定労働時間:40h×(31日÷7)=177h(5/16-6/15の場合)

フレックス規定は現在作成中になります。

何卒、よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/19 18:45 ID:QA-0154223

- Rmさん

- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.質問(1) 不足時間の考え方について

前提:

所定労働時間:168時間(21日 × 8時間)

1日欠勤(有休なし)⇒ 所定労働日数20日 → 所定労働時間 160時間

実労働時間:163時間(うち3時間が所定外の残業)

固定残業代:30時間分(時間外30時間までの残業代は給与に含む)

清算期間:1か月(16日~翌月15日)

(1)結論

不足時間は「0時間」となるのが原則的な考え方です。

(2)理由

不足時間を判断するには「その月の実際の所定労働時間(≠所定労働日数×8h)との比較」が原則です。

このケースでは1日欠勤しているため、労働義務時間は160時間。

一方、実労働時間が163時間なので、超過していることになります。

(3)計算例‘1)

168(全勤務想定時の所定労働時間)- 163(実労働時間) = 5時間 → ×

→ 欠勤しているので、168時間労働する義務はありません。誤った前提です。

(4)計算例(2)

198(168+固定残業30)- 190(163+30-3)=8時間 →×

→ 固定残業代分の30時間は、残業「みなし」時間としては使えますが、「不足時間」の基準とは切り離して考えるべきです。

(5)正しい考え方

この社員のその月の 所定労働義務時間は160時間(欠勤分を除外)

実労働時間:163時間(=160時間を超えている)

→ 不足なし/むしろ残業3時間

→ 追加の残業代支給対象か否かを判断するのみです。

不足分の控除は「ない」が、固定残業30hを超えた分の3時間分の残業代支給が必要です。

2.質問(2)

「残業代支給基準を所定労働時間ではなく、法定労働時間(40h/週ベース)で設定してよいか」

(1)結論

問題ありません。

ただし、フレックスタイム制の労使協定(36協定+清算期間・法定労働時間の超過管理)と整合が必要です。

(2)補足

フルフレックス制では、清算期間内の法定労働時間(今回177時間)を超えた労働が「時間外労働」となります。

この「法定労働時間超過分」が、時間外割増の対象です(1.25倍など)。

所定労働時間(168h)は企業の都合で決めている基準であり、残業代算定上は「法定労働時間」が基準となるのが労基法の原則です。

(3)対応方針

フレックス制であっても、時間外労働(割増対象)は「清算期間内の法定労働時間(40h×週数)を超えた分」。

所定労働時間が法定労働時間を下回る場合、そこを超えていても割増の対象にはならない(=通常賃金支給の扱い)。

固定残業代の設計も、法定労働時間超過を前提にして明示しておくこと。

3.まとめ

内容→回答

質問(1)→欠勤により所定労働時間は160時間 → 実労働163時間 ⇒ 不足時間なし(0時間)

質問(2)→残業代算定は 法定労働時間超過分 を基準とすることは 可能かつ望ましい

4,アドバイス

今後作成予定の「フレックス規定」では以下を盛り込むことを推奨します:

清算期間と起算日

法定労働時間と時間外算定方法

不足時間があった場合の賃金控除ルール

固定残業代の対応(超過分支給明記)

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/19 23:32 ID:QA-0154227

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

<質問1について>

不足時間は、以下の計算式の方となります。

・168-163h=5時間

不足時間の計算ロジックとしては、月の所定労働時間に満たない分を

不足時間として算出することとなります。

<質問2について>

>残業代の支給は、所定労働時間ではなく法定労働時間を基準でも

>問題ないでしょうか?

残業は、「法定内残業時間」と「法定外残業時間」の2つの概念があります。

法定労働時間を超えた時間は、「法定外残業時間」として125%で計算し、

法定外残業手当の支払いが必要です。

所定労働時間を超えた時間~法定労働時間迄に生じた残業時間は、

「法定内残業時間」として100%(通常賃金)で計算し、

法定内残業手当の支払いが必要です。

なお、上記は法令上の最低基準であり、従業員が有利になるよう

規定していただく分には問題ございません。

投稿日:2025/06/20 07:49 ID:QA-0154232

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、質問1につきましては、単純に168-163=5時間となります。固定残業代と労働時間の計算は別問題ですので、影響は受けません。

質問2につきましては、割増賃金部分(×0.25)については法定基準になります。一方、基本賃金部分(×1.0)については、所定労働時間である168時間を超えた労働時間分から発生します。勿論、固定残業代の範囲内であればいずれも追加支給は不要です。

投稿日:2025/06/20 19:32 ID:QA-0154264

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

質問①

1日欠勤したことにより、この月の実際の労働時間は160時間、残業を含めても163時間ですから、不足時間はないのではないですか。

質問②

それで問題はありません。

投稿日:2025/06/21 09:36 ID:QA-0154276

プロフェッショナルからの回答

ご相談内容について回答いたします

質問1

不足時間は5時間となります。

清算期間が1ヵ月以内の場合は、毎月、過不足の調整を行います。毎月の労働時間が、月の所定労働時間の総枠を超えた場合に残業扱いとなり、満たない場合は、欠勤扱いとなります。

今回のケースのように、所定労働時間168時間に対して実労働時間が163時間であれば5時間が不足となり、その分が欠勤控除されます。

質問2

残業代の支給は、所定労働時間ではなく法定労働時間を基準としても問題ございません。

法定労働時間の総枠の計算方法は、原則として40h×(31日÷7)=177h(5/16-6/15の場合)となりますが、以下の点に留意が必要となります。

完全週休2日制の事業場でフレックスタイム制を導入した場合には、1日8時間相当の労働であっても、曜日の巡りによって、清算期間における総労働時間が、法定労働時間の総枠を超えてしまい、想定外の時間外労働が発生するという不都合が生じる場合があります。

その場合に、週の所定労働日数が5日(完全週休2日)の労働者が対象として、労使が書面で協定(労使協定)することによって、特例として「清算期間内の所定労働日数×8時間」を労働時間の限度とすることも可能となります。

投稿日:2025/06/21 10:13 ID:QA-0154277

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]

-

休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]

-

法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]

-

半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質... [2017/02/28]

-

時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰し... [2017/06/07]

-

深夜残業代計算について 本題のタイトルで一つ教えてくださ... [2021/10/04]

-

月の労働時間の表記について 出勤簿に月毎に労働した時間数が表... [2021/09/09]

-

時間外労働について 残業をした場合は、申請をすること... [2021/09/15]

-

勉強会の残業代について 就業時間後に勉強会なるものを催す... [2008/06/26]

-

みなし残業について

みなし労働について みなし残業を導入する事で、使用者... [2020/06/27]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

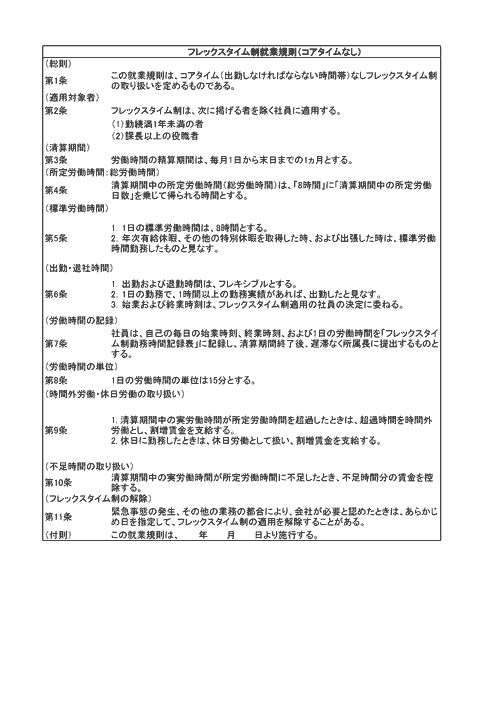

フレックスタイム制就業規則

フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。

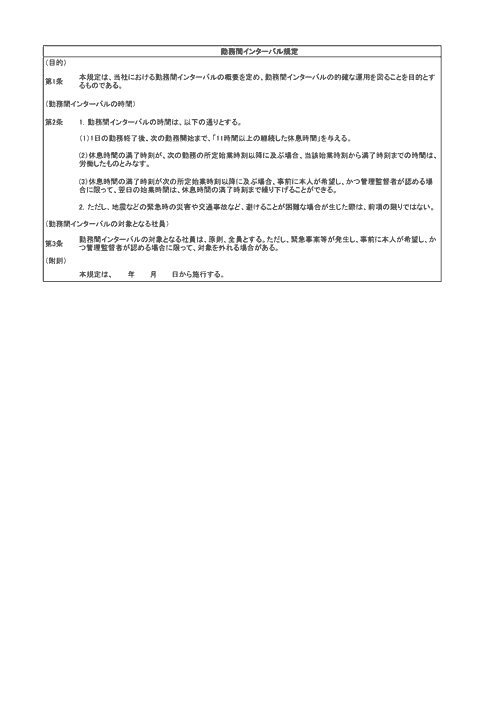

勤務間インターバルの規定例

勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。

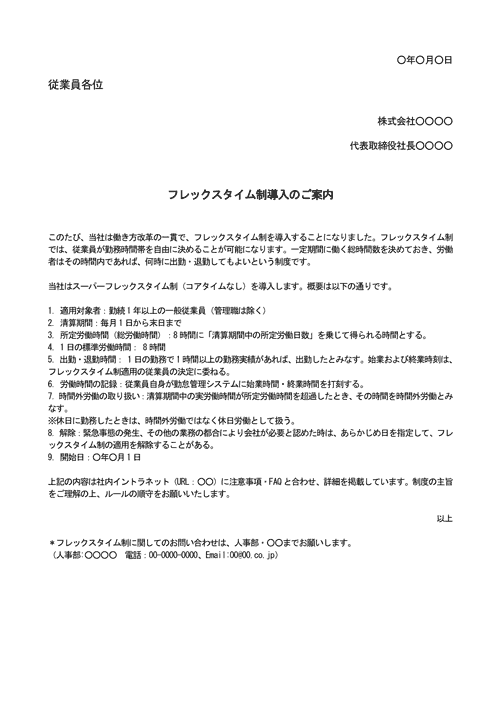

フレックスタイム制導入の社内周知(スーパーフレックス)

フレックスタイム制を導入した際の周知文です。運用上のルールを端的に示します。この文面はスーパーフレックス(コアタイムなし)用となっております。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント