有給休暇一斉付与の考え方について

掲題の件ご相談させていただきます。

【一斉付与基準日】4月1日

【就業規則】

各年次に所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。年次有給休暇の付与基準日は毎年4月1日として、計算期間の1年の単位は当年4月1日から翌年3月31日とする。ただし、採用後最初に到来する4月1日が、採用日から6ヵ月経過しない従業員については、6ヵ月に到達した日に次の表の通りに年次有給休暇を与え、次に到来する4月1日を勤続1年6ヵ月とみなし、以降勤続年数に応じて下表の通り付与する。

※次の表は労基法どおりの日数表になります

2024/6/2入社の場合

2024/12/2➡10日 (6か月)

2025/4/1➡11日 (本当は9カ月30日だけど1年6か月とみなす)

2026/4/1➡11日 (1年9カ月30日、2年6か月未満なので11日)

2027/4/1➡12日 (2年9カ月30日、3年6か月未満なので12日)

上記の考え方で合っていますでしょうか。

お手数ですがご教示いただければと存じます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/09 18:56 ID:QA-0150723

- 人事的な見習いさん

- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

年次有給休暇の斉一的取り扱い

1.「労働基準法の一部改正の施行について」(平成六年一月四日)(基発第一号)(各都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長)では、年次有給休暇の斉一的取扱いに関して、「以下の要件に該当する場合には、そのような取扱いをすることも差し支えない」旨としています。

(イ)斉一的取扱いや分割付与により法定の基準日以前に付与する場合の年次有給休暇の付与要件である八割出勤の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすものであること。

(ロ)次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間、法定の基準日より繰り上げること。

2.上記は、あくまで「繰上げ」を必須としているものであり、付与日・付与日数は次のようになると認識されます。

2024/6/2入社の場合

2024/12/2:10日 (6か月)

2025/4/1:11日

2026/4/1:12日

2027/4/1:14日

3.以下、御参照ください。

「しっかりマスター 労働基準法 有給休暇編」(東京労働局)

(5ページ目)

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501862.pdf

投稿日:2025/04/10 06:58 ID:QA-0150735

人事会員からの回答

- オフィスみらいさん

- 大阪府/その他業種

合ってはおりません。

正しくは、2026年4月1日には12日、2027年4月1日には14日の付与となります。

2025年4月1日に、1年6か月経過と看做して11日付与したわけですから、以後は1年経過する都度、法定どおりの日数を付与していく必要があります。

投稿日:2025/04/10 09:07 ID:QA-0150737

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

ご記載いただいた例を用いて回答いたしますと、

入社後6カ月に到達した日の、次に到来する、

2025年4月1日を、年次有給休暇の付与日数を算出する上では、

勤続1年6カ月とみなすのであれば、

更に次に到来する、

2026年4月1日は、勤続2年6カ月とみなします。

よって、

2026年4月1日付の付与日数は、12日

2027年4月1日付の付与日数は、14日 となります。

投稿日:2025/04/10 11:10 ID:QA-0150750

相談者より

ご回答ありがとうございます。

異なる意見の回答者さまがいらっしゃいましたが

いずれにしてもご回答いただいた内容で間違いないでしょうか。

正反対のご意見だったので少々混乱してしまい…すみません。

投稿日:2025/04/10 14:13 ID:QA-0150766大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご提示いただいたスケジュールは、就業規則と労働基準法の内容に照らして、正しい考え方です。非常に正確に捉えておられますので、自信を持って運用していただけます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

有給休暇の一斉付与に関するご確認と、就業規則の取り扱いに沿った日数の付与タイミングについて、非常に丁寧に整理されていて素晴らしいと思います。

2024年6月2日入社の方に対する有給休暇付与スケジュールがご提示の内容で正しいかどうか、法令・規程の内容に基づいて確認いたします。

就業規則に基づく有給休暇の一斉付与制度の運用(整理)

一斉付与基準日:4月1日

最初の4月1日が「6か月未満」の場合は、その者に限り、6か月到達時に所定日数を付与し、次の4月1日を“勤続1年6か月”とみなす運用。

以後、毎年4月1日ごとに、勤続年数に応じた付与を行う。

このように設定されている場合、労働基準法の原則を尊重しつつ、年1回の管理に統一できるため、実務的にも適正な方法です。

具体的な付与スケジュール確認(2024年6月2日入社)

日付 付与理由勤続換算付与日数補足

2024年12月2日入社6か月勤続6か月10日 所定労働日の8割以上出勤が前提

2025年4月1日一斉付与勤続1年6か月と「みなす」11日就業規則の規定に基づく

2026年4月1日一斉付与勤続2年6か月と「みなす」 11日2年6か月未満なので11日でOK

2027年4月1日一斉付与勤続3年6か月と「みなす」12日表に基づく日数で正解

結論

ご提示いただいたスケジュールは、就業規則と労働基準法の内容に照らして、正しい考え方です。非常に正確に捉えておられますので、自信を持って運用していただけます。

補足アドバイス(実務的なポイント)

「みなし勤続年数」に基づく付与は就業規則等で明文化していることが前提ですが、ご質問内容から見る限り、適切に規定されていると判断されます。

各年の出勤率(8割以上)を都度確認する運用も継続されてください。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/10 11:35 ID:QA-0150754

相談者より

ご回答ありがとうございます。

他の回答者さまと異なるご意見でした。

『以降勤続年数に応じて下表の通り付与する』を

『以降はみなしではなく、実際の勤続年数に照らして考えることとする』という規則だと解釈していました。実務上も最初の2年だけ変則し、他は単純に勤続年数を見ればいいので簡略的な方法だと考えていました。

他の回答者さまはと異なる回答をいただいたのは厚生労働省の通達の示す例とは異なるものの就業規則上の『以降勤続年数に応じて下表の通り付与する』の理解としては合っており、法定の基準を下回っていないため問題のない運用であるとの理解でよろしいでしょうか。

投稿日:2025/04/10 13:41 ID:QA-0150762大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

他の回答者さまはと異なる回答をいただいたのは厚生労働省の通達の示す例とは異なるものの就業規則上の『以降勤続年数に応じて下表の通り付与する』の理解としては合っており、法定の基準を下回っていないため問題のない運用であるとの理解でよろしいでしょうか。

に対してご回答申し上げます。

人事的見習い様

ご丁寧にありがとうございます。

他の回答者のことはわかりませんが、ご回答させていただいた通りです。

しかし、ご心配なことがあれば、どなた様にそのように申し上げておりますが、最終的な判断(ジャッチ)は、所轄の労働基準監督署の担当官の判断になろうかと存じます。所轄の労働基準監督署へのご確認をお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/10 13:56 ID:QA-0150763

プロフェッショナルからの回答

ご質問の件

2024/12/2→10日 (6か月)

2025/4/1→11日 (本当は9カ月30日だけど1年6か月とみなす)

ここまでは合ってますが、以下は次のようになります。

2026/4/1→12日 (1年9カ月30日、2年6か月未満なので11日)

2027/4/1→14日

2025/4/1に付与したら、

次は1年後である、2026/4/1に付与する必要があります。

投稿日:2025/04/10 15:05 ID:QA-0150774

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、最初に年休発生期間をみなされた場合、次年度以後については全て次回分の年休日数を付与される必要がございます。

従いまして、2026/4/1は12日付与、2027/4/1は14日付与が必要とされます。

投稿日:2025/04/10 23:13 ID:QA-0150823

プロフェッショナルからの回答

ご相談内容について回答いたします

2026/4/1→12日

2027/4/1→14日

とすべきです。

付与日数を統一する(斉一的取扱いをする)場合に守らなければならない原則は、「入社6カ月後に10日、その1年後に11日」という法定ルールを下回らないことです。

加えて、毎年一定の「付与基準日」において、法定のルールを下回らないよう付与しなければなりません。

そうすると、入社後「6か月継続勤務」「8割以上出勤」で10日間が付与され、次に到来する4月1日を付与基準日の斉一的取扱いにより勤続1年6か月とみなして11日間が付与される時点までは法定のルールに沿ったもしくは上回る扱いですが、以降1年毎に勤続年数に応じて所定日数を付与するという部分については、法定のルールを下回る扱いとなります。

具体的には、

2026/4/1→11日 (1年9カ月30日、2年6か月未満なので11日)

このような扱いをすると、勤務年数が2年6か月に達した時点では付与日数は11日となっており、法定の12日を下回るようになります。

2027/4/1→12日 (2年9カ月30日、3年6か月未満なので12日)

こちらも同様に、勤務年数が3年6か月に達した時点では付与日数は12日となっており、法定の14日を下回るようになります。

斉一的取扱いは、従業員の入社日に応じて個別に定まる法令上の基準日に関わらず、会社が独自に、従業員に共通した一律の基準日を設けることにより、有給休暇が与えられるタイミングを統一し、労務管理を簡素化することがあります。

企業側の都合で労務管理を簡素化するために行った斉一的取扱いの結果、本来従業員に対して2年6か月もしくは3年6か月(それ以降も同様)に達した時点で付与されるはずの法定の日数を下回る日数しか付与されていない、という不利益が発生するような取扱いは避けるべきと考えます。

なお、有給休暇の斉一的取扱いを導入されるにあたり、入社日によって付与基準日までの日数に不公平が生じること、「1年間に5日以上の有給休暇を取得させければならない」規定に対して重複する期間が発生(いわゆるダブルトラック)すること、の2点については十分に留意しなければならないことを付け加えさせていただきます。

投稿日:2025/04/14 00:07 ID:QA-0150917

相談者より

すごくわかりやすく、よく理解することができました。ありがとうございました。

投稿日:2025/04/14 10:55 ID:QA-0150944大変参考になった

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。

回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。

問題が解決していない方はこちら

-

年次有給休暇 斉一付与の出勤率の算定 弊社では基準日を4月1日として年... [2024/04/17]

-

年次有給休暇付与の改訂 当社の年次有給休暇付与は入社6か... [2022/11/25]

-

年休付与基準日を設ける場合 年休付与基準日を(例えば4/1)... [2019/03/13]

-

有給休暇の一斉付与 有給休暇の一斉付与について教えて... [2024/09/24]

-

有給休暇 基準日統一について 弊社は、パートアルバイトを含め1... [2019/06/03]

-

中途採用職員の年次有給休暇付与日数と起算日の関係 当社では年次有給休暇の一斉付与基... [2020/04/23]

-

【2010年度入社】 新卒の採用単価について [2009/09/17]

-

年次有給休暇について。 年次有給休暇について。退職をした... [2021/04/18]

-

年次有給休暇一斉付与の場合の時効 新年明けましておめでとうございま... [2019/01/07]

-

有給休暇の基準日の繰り下げについて 有給休暇の基準日の繰り下げについ... [2021/10/22]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

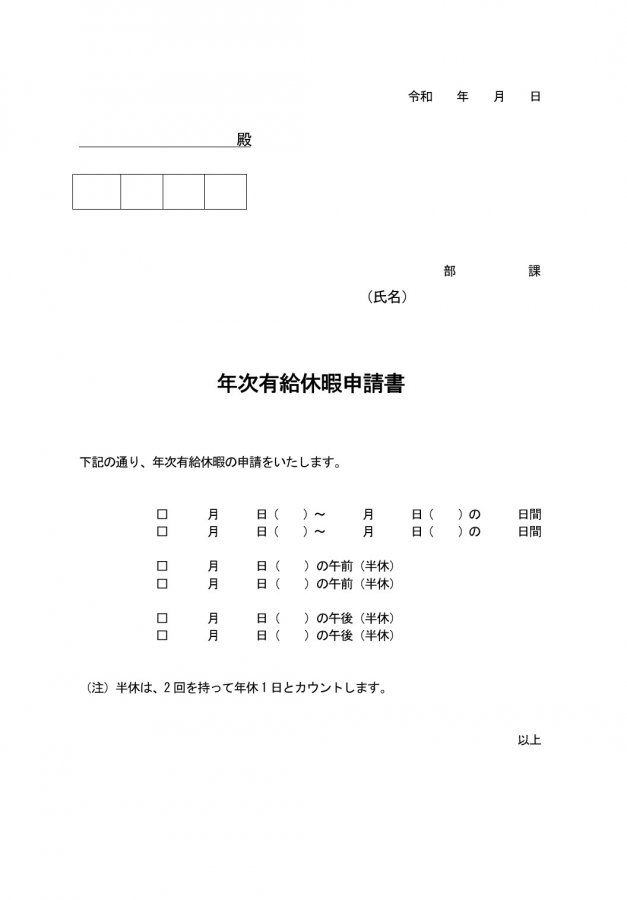

年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

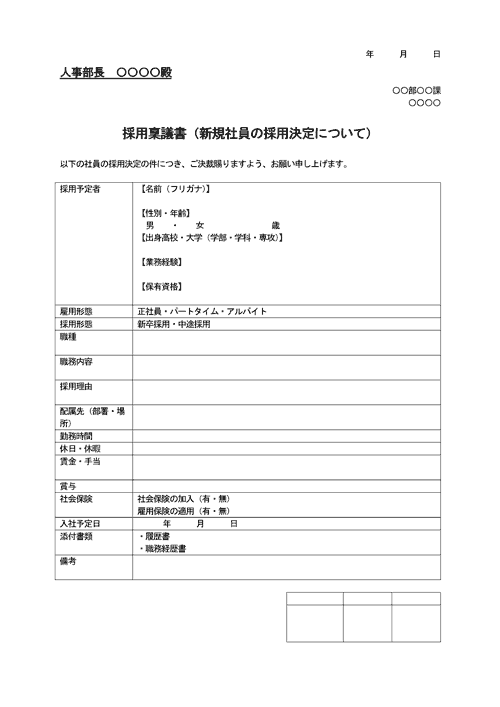

採用稟議書(採用決定時)

社内の関係者に、選考の進んだ応募者について、採用をするかどうかを諮るための稟議書です。

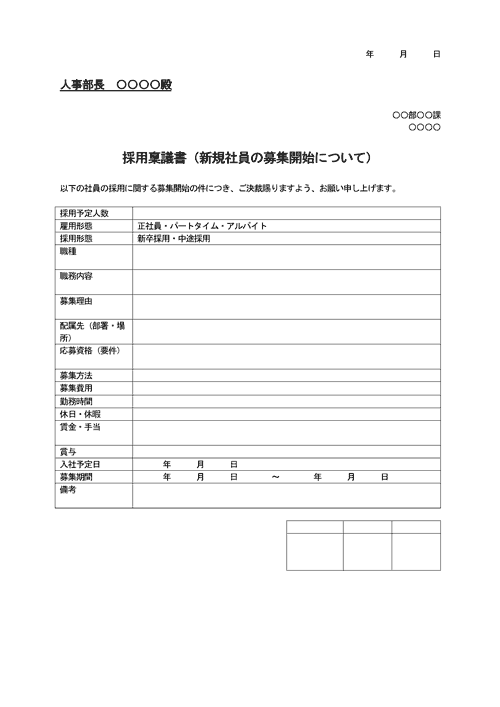

採用稟議書(募集開始時)

採用活動を開始する際に、採用条件について稟議するためのテンプレートです。

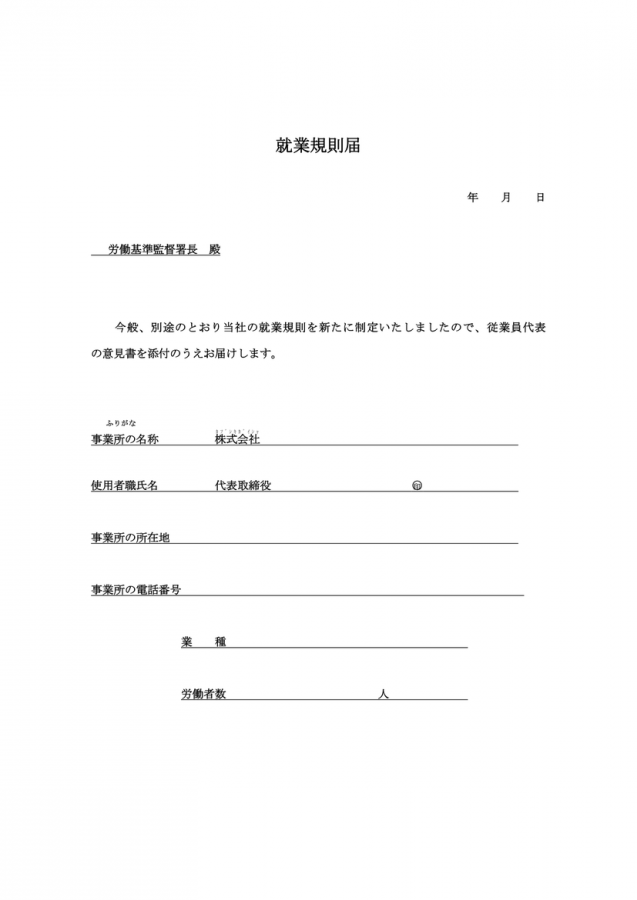

就業規則届

労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。

サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 調査

調査 人事辞典

人事辞典 イベント

イベント