アイリスオーヤマを支える“全社員360度評価”の全貌

徹底して「公正な評価」を目指す

アイリスオーヤマ株式会社 管理本部 人事部 部長

紺野 聡さん

「人事評価に対する社員の納得感をいかに高めるか」は、多くの人事担当者が抱える悩みではないでしょうか。アイリスオーヤマ株式会社は「公正な評価の実現」を掲げ、20年以上前から、社長を含む全社員を対象とした360度評価を運用。徹底したその取り組みは、企業の成長基盤になっているといいます。管理本部人事部長の紺野聡さんに、公正な評価への思いや360度評価運用上の工夫などを聞きました。

- 紺野 聡さん

- アイリスオーヤマ株式会社 管理本部 人事部 部長

こんの・さとし/2007年に新卒でアイリスオーヤマに入社。ドラッグストアや家電量販店を中心に営業職として約10年従事。その後、商品開発・モノづくりを担う事業部で3年、営業管理本部で4年経験を積む。2024年より人事部に配属され、2025年1月より現職。営業から開発、管理、人事と多岐にわたる領域を経験し、現場と組織の両面に精通。

三つの立場、15人から評価を受ける

貴社の評価制度の概要をお聞かせください。

当社は企業理念の第3条に「働く社員にとって良い会社を目指し、会社が良くなると社員が良くなり、社員が良くなると会社が良くなる仕組みづくり」を掲げています。

第3条を一言で表現すると、「公正な評価を実現する」ことに尽きると思います。手厚い制度を整備するだけではなく、客観的でオープンな制度を運用し、社員一人ひとりが納得感を持って成長を実感できる環境をつくる。この「透明性」と「納得感」こそ、私たちの考える公正な評価の本質で、決してぶれてはならないものだと考えています。

この考えに基づき、具体的な評価基準は3本の柱で構成しています。「業績・実績」と「能力」、そして当社の評価制度の要ともいえる「多面的評価」、いわゆる360度評価です。これらを土台としながら、社員の努力と成果に報い、成長を促すためのさまざまな取り組みを連携させています。

360度評価を導入した経緯や具体的な運用方法を教えてください。

人事評価制度改革の一環で、2003年に導入しました。「チーム経営」を非常に重視しており、一人の上司から評価されるだけでなく、チーム一丸となるために導入したのが始まりです。それ以前は、どうしても外部環境に影響されやすい実績評価に偏りがちでした。

社長や役員を含め、文字通り全社員が対象です。評価の偏りを防ぎ平準化を図るため、「上司」「同僚・関連部署」「部下」という三つの立場から、それぞれ5人以上による評価を受けるようにしています。1人あたり15人、多い人では30人ほどからの評価を受け取ることになります。誰から評価を受けるのかはもちろん、自分が誰を評価するのかも、評価期間に入るまでわからないようにしています。毎年秋までに準備を進め、11月に評価し、集計した結果を翌年1月にフィードバックするというスケジュールです。

制度導入当初はすべて紙で運用していたため、本当に大変でした。束になって届く評価シートを前に、悲鳴をあげていた記憶があります。

集計を担当する人事部門の負荷も当然大きかったのですが、ここ数年で当社仕様の評価システムを構築し、集計作業や結果をレーダーチャートで可視化するアウトプット作成が自動化。業務負荷は劇的に改善されました。

システム化によって創出されたリソースは、評価結果のフィードバックやコーチングなど、より本質的な業務に振り向けています。評価結果にショックを受ける社員や、自己評価とのギャップに悩む社員に対して、その上司や人事部門が1年を通して面談を繰り返し、評価の改善を一緒に目指す。そうした伴走にこそ時間をかけるべきだと考えています。

評価する側の社員にとっても、負担が小さくないように思えます。

もちろん、真剣に一人ひとりのことを考えながら評価コメントを書くため、時間はかかります。しかし、この制度があるからこそ、日頃から周囲のメンバーをより深く観察し、理解しようとする意識が働くという面もあり、チームワークの醸成に貢献していると感じますね。どうしても普段あまり関わりが深くない人のことを評価するケースもあるため、「評価できない」という選択肢も設けています。

導入から20年以上が経過し、この制度はもはやアイリスグループの「文化」として深く根付いているのです。社員にごく自然に受け入れられており、「しっかりと向き合わなければ」という意識が浸透しています。

「イエローカード」で気づきを促す

評価項目は、どのような内容なのでしょうか。

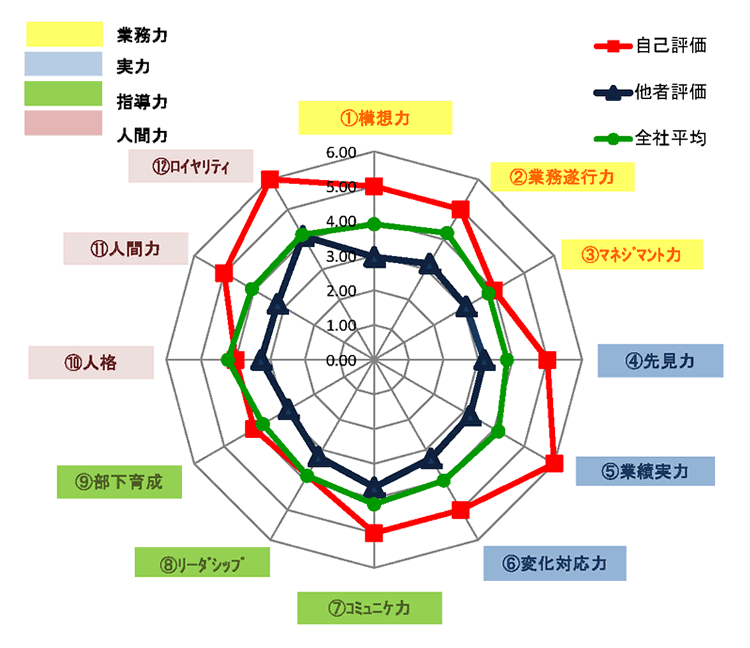

等級によって異なりますが、たとえば幹部社員であれば「構想力」「業務遂行力」「マネジメント力」「先見力」「業績実力」「変化対応力」「部下育成」「人間力」といった項目があります。これらについて、自己評価と他者からの評価を集計し、レーダーチャートで可視化しています。

評価におけるバイアスには、どのように対処していますか。

すべての項目に「1」だけをつけるような、明らかに意図的な評価は、異常値として集計から除外します。また、評価結果のばらつきが大きい社員、つまり、ある人からは非常に高く評価される一方で、別の人からは非常に低く評価されるようなケースがあれば把握できるようになっています。これは、その社員が相手によって対応を変えている可能性を示唆するものであり、本人への「気づき」を促すための参考情報としています。

自己評価と他者評価のギャップが大きい社員には、どのように対応していますか。

自己評価と他者評価のギャップは、レーダーチャートで明確に分かります。同じ等級内で自分がどこに位置するのか、その順位も示しているので、厳しい結果と向き合うこともあります。そこで当社は、「イエローカード」という制度を設けているのです。

イエローカードは、総合的な評価において下位に位置する社員の一部が対象となります。ただし、罰則という意味ではありません。「気づきのカード」と位置づけています。「あなた自身の課題に気づいてほしい」という、経営や人事からの強いメッセージなのです。

一度の失敗で終わりではなく、再チャレンジを促したいという強い思いがあります。「働く社員にとって良い会社を目指し、会社が良くなると社員が良くなり、社員が良くなると会社が良くなる仕組みづくり」という企業理念に基づいた制度なのです。

そのため、イエローカードを渡すこと自体が目的ではありません。その後のコーチングを通じて、本人が自ら課題を考え、今後のキャリアをどう描いていくかを整理する場を設ける。この対話こそが本質的な狙いです。本人の自問自答を促し、内省から生まれる行動変容を支援することを大切にしています。

イエローカードは降格などに影響するのでしょうか。

イエローカードは、2年連続で受け取る、あるいは5年間で3枚受けると降格の対象となります。このルールは就業規則で明確に定めており、厳格に運用します。しかし、実際に降格に至る社員は決して多くありません。ほとんどの社員は、イエローカードとコーチングを通じて自身の行動を改善しています。イエローカード制度が育成の仕組みとして機能している証左だと考えています。

また、部署異動の直後は360度評価のスコアが低くなる傾向にあります。新しい環境でまだ人間関係が構築できていないため、ある意味で当然のこと。異動したばかりの社員には、そうした傾向があることを事前に伝え、結果について個別に助言するなどフォローを欠かしません。

900人の論文と200人のプレゼンテーション

では、昇格はどのように決めているのでしょうか。

「業績・実績」「能力」「360度評価」の3本柱に加え、課題論文、そしてプレゼンテーションというプロセスを経て、総合的に判断しています。

幹部社員に対し、毎年12月、A4で2枚程度の課題論文の提出を義務付けています。ミドルアップの経営を目指すため、たとえば「自部署の5年後のあるべき姿を構想し、具体的なアクションプランを述べよ」といったテーマを、経営陣や人事部で毎年考えています。

当社は社員の平均年齢が約31歳と若く、積極的な抜てきを進めています。対象者は約900人にのぼりますが、その論文すべてを、各部門の責任者や人事部の担当者が読み込み、一つひとつに点数と具体的なコメントを付けて本人にフィードバックします。非常に大変な業務ですが、社員の真剣なアウトプットに応えるために不可欠なプロセスです。

その後、実績評価や上司からの推薦、そして360度評価の結果を総合的に判断し、約200人が昇格候補として、プレゼンテーションに進みます。200人のプレゼンテーションと質疑応答の内容を評価するため、評価委員のメンバーは毎年2月の大部分をそのプロセスに費やします。

プレゼンテーションはどのように評価するのでしょうか。

選抜者は等級ごとの昇格研修の中で、自身の論文に基づいたプレゼンテーションを行います。ここでも「公正性の担保」を徹底する姿勢は変わりません。被評価者の直属の上司だけでなく、他部署の部門長や役員など、複数名で評価委員を構成。マネージャークラス以上のプレゼンテーションには社長も参加します。1人の意見に左右されることなく多角的な視点で評価することで、できるだけバイアスを排し、誰もが納得できる評価の実現につなげているのです。

また、プレゼンテーションは研修の他の参加者も聴講します。同等の立場にある候補者の優れた発表を目の当たりにすることも、「この人なら昇格に値する」という健全な納得感の醸成につながっています。こういったプロセスを経て、最終的な昇格者が決まります。

エンジニアなどの専門職や職人肌の社員は、360度評価のスコアが上がりにくいという傾向がありますが、当社のDNAとして、全社員がこの評価制度の対象という方針は貫いています。その上で、最終的な昇格判断の場である評価委員会では、職種特性を考慮して議論します。実際に「エンジニアという職種を考えれば、このスコアは一概に低いとは言えない」といった意見が出ることも。画一的な基準で判断するのではなく、最後の最後まで、多角的な視点で議論を尽くす姿勢を大切にしています。

追い越し、走行、登坂の「3車線人事」

イエローカード制度と積極的な抜てきで、昇・降格を厳格に運用しているのですね。

当社はこの仕組みを高速道路に例えて「3車線人事」と呼んでいます。優秀な社員は速度を上げて“追い越し車線”を走り、昇格や重要なポジションへ抜擢します。一方でイエローカードを受けた社員は、少し速度を落として“登坂車線”を走る。先ほど申し上げた通り、登坂車線を走る社員には、上長や人事が寄り添い伴走します。もちろん、登坂車線から再び走行車線、そして追い越し車線へと速度を上げることが可能です。

公正な評価のため、他に取り組んでいることはありますか。

特徴的なものの一つに、半年に一度開催する「評価会・グランプリ大会」があります。半期の実績報告会という位置づけで、営業部門をはじめ、開発、物流、事業部といった多様な部門で開かれます。各部門で社員が成果や今後の計画を発表。その中で特に優秀な発表をした社員が、部門の代表として、決勝戦である全社の「グランプリ大会」へと進出します。単なる実績報告会ではなく、結果に至るまでのプロセスも発表し、成功事例を全部門で横展開するための重要な場です。

グランプリ大会では、各部門から選抜された社員が会場に集結し、発表します。入社2年以内の社員を対象とした新人賞もありますが、社歴に関係なく、誰もがグランプリを目指すことができます。

発表の様子は全社に配信されるため、社員なら誰でも視聴可能です。部署の同僚や同期が発表するとなれば、自然と応援に熱が入ります。社内の成功事例を聞いて自身の業務に生かせるだけでなく、こうした一体感が、社内コミュニケーションの活性化にもつながっていると感じます。

他には、幹部社員を対象とした「決算賞与・メダル制度」があります。その年度の営業利益を原資とし、幹部社員に分配する仕組みです。評価結果が反映され、特に活躍した社員には金・銀・銅の「メダル」を授与。役職にかかわらず評価に見合った賞与が支給されます。

決算賞与の原資を使って、自社の株式を購入できる社員持ち株会に加入することも可能です。社員の貢献が会社の利益となり、それが賞与として分配され、さらに自社株保有を通じて経営に参画する意識を高める、という好循環が生まれています。

人事パーソンは「経営者の代弁者」たれ

紺野さんご自身は、営業や事業部など、人事以外のキャリアも豊富です。そのご経験は、現在のお仕事にどう生かされていますか。

私は人事部に着任してまだ2年目です。それ以前は、営業を10年、メーカー側の事業部を3年、そして営業企画として全社を横断するHRBPのような役割を4年経験しました。社内転職のような形で、全く考え方の違うカルチャーに戸惑ったこともありますが、これまでの経験のおかげで、経営の根幹を知ることができました。現場の最前線から、管理部門との連携、そして経営企画に近い視点まで、さまざまな角度から会社を見てきたことは、今の私の大きな財産です。

人事部に来て強く感じているのは、人事パーソンは「経営者の代弁者であるべきだ」ということです。単なる制度の運用者ではなく、どうすれば会社の生産性が上がるのか、どうすれば企業理念にも通ずる「公正な評価」を実現できるのか。常に経営者と同じ視座で物事を考え、制度を設計・運用していく必要があると思っています。

最後に、読者である人事担当者の皆様へメッセージをお願いします。

私自身も試行錯誤の日々です。しかし、人的資本経営が注目される今、人事部門が経営の根幹を担う重要な存在であることは間違いありません。

当社の評価制度は、決して完成形ではありません。たとえば、評価後のフィードバックのあり方については、さらに改善の余地があると考えています。「もっと成長したい」と願う社員に対して、より具体的な「次のアクション」を示せるような、一歩踏み込んだフィードバックができないか、現場の声を聞きながら常に模索しています。評価制度に限らず、社内の制度は日々ブラッシュアップしていくことが何より重要です。

人事の仕事は、会社の未来を作ることだと信じています。日本の企業がさらに良くなるよう、さまざまな挑戦を続けていきたいですね。共に高め合っていきましょう。

(取材:2025年6月17日)

この記事を読んだ人におすすめ

人事・人材開発において、先進的な取り組みを行っている企業にインタビュー。さまざまな事例を通じて、これからの人事について考えます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった2

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

- 1

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント