理念浸透とコーチングで目指す「漢方薬的組織」

全社員が毎年参加する、対話を重視したツムラの理念浸透プログラム

遠藤 浩司さん(株式会社ツムラ 執行役員 ツムラアカデミー室長)

梶川 悦子さん(株式会社ツムラ ツムラアカデミー室 企業文化創造グループ長)

理念経営の重要性は認識しながらも、理念を掲げただけで形骸化している企業や、浸透のための施策が思うように進んでいない企業は多いようです。そのような中、理念浸透の取り組みで注目を集めている企業があります。漢方製剤のトップメーカーである株式会社ツムラです。同社では経営難の時代を乗り越え、理念浸透の重要性を実感。理念浸透とコーチングをベースとした対話型のプログラムにより、次世代を担う人財の育成と組織開発を行っています。同社の理念浸透の取り組みと、成果につなげるために必要なポイントについて、ツムラアカデミー室長の遠藤浩司さん、ツムラアカデミー室 企業文化創造グループ長の梶川 悦子さんにうかがいました。

- 遠藤 浩司さん

- 株式会社ツムラ 執行役員 ツムラアカデミー室長

えんどう・こうじ/1987年入社、医薬情報担当者(MR)として漢方製剤の営業に従事。学術企画部門、製品戦略本部などを経て、2023年ツムラアカデミー室に異動し、企業文化の醸成と経営人財の養成に取り組む。社内でコーチング研修が開始されことをきっかけにコーチングを学び、2021年に(一財)生涯学習開発財団認定コーチを取得。

- 梶川 悦子さん

- 株式会社ツムラ ツムラアカデミー室 企業文化創造グループ長

かじかわ・えつこ/1995年入社、お客様相談室、情報技術部、人事部を経て、2024年ツムラアカデミー室へ異動。理念浸透などの企業文化醸成を担当。

「人のツムラ」を目指し、理念浸透と経営人財養成に注力

貴社が理念浸透に注力している理由をお聞かせください。

遠藤:社長の加藤が2012年に就任した際、「理念に基づく経営」「強固なコーポレート・ガバナンス体制」「新しい企業文化・企業風土の醸成」という三つのビジョンを掲げました。

当社では「良薬は必ず売れる」という創業者の信念のもと、良い製品を作ることを大切にして事業を続けてきました。しかし長い歴史の中では、急激な多角化経営や不祥事などにより経営危機に陥ったこともあります。それらへの反省から、創業時の理念に立ち返って正しい経営を行い、新しいことにも果敢に取り組む姿勢を育むことが求められていました。その実現のためには、理念浸透が重要だと加藤は考えたのです。

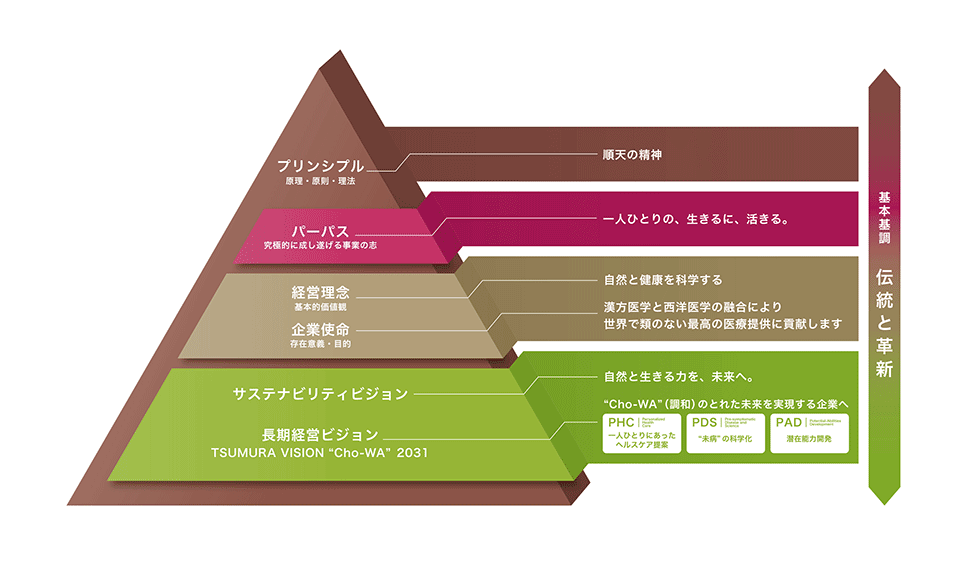

これまでも、1988年に社名を「津村順天堂」から「ツムラ」へと変更した際に作られた経営理念「自然と健康を科学する」など、会社の理念を表す言葉はいくつかありましたが、社員が理解を深めて指標としやすいよう、「TSUMURA GROUP DNA Pyramid」として体系的に整理。第1期中期経営計画がスタートした2022年には、プリンシプル「順天の精神」とパーパス「一人ひとりの、生きるに、活きる。」が加えられ、現在の形になりました。

明文化、体系化されたのは最近ですが、DNAピラミッドに掲げられている考え方はすべて、130年前の創業当時から根付いているものです。DNAピラミッドに照らし合わせれば、いついかなるときでも、誰もが自立的に判断し、同じ方向に向かっていけます。いつも同じ位置を指し示すことから、社内では道標となる北極星に例えられることも多いですね。

理念浸透にはどのように取り組んできたのでしょうか。

遠藤:少しずつ取り組みは進めてきましたが、大きく動くきっかけとなったのは2017年にスタートした「理念浸透オフサイトミーティング」です。執行役員・理事を対象に、理念をベースとした対話形式のワークショップを行いました。日常から離れた状態で思考を深めるため、オフサイトでの実施を重視。軽井沢の保養所に出向いて、金曜日の夕方から翌日土曜日の午前中にかけて行いました。経営層から始めた理由は、まずトップがしっかりと理念を理解し、それを自部門に伝えていくことが重要だと考えたからです。現在は部門長以上に対象を拡大し、年に1回の実施を続けています。

加藤は社長就任以来、「企業の土台は人である」という考えのもと、「漢方のツムラ」に加えて「人のツムラ」と呼ばれる企業になることを目指して、人財の教育体制の整備に取り組んできました。2019年には、「ツムラグループの基本理念に基づいた経営を実践できる経営人財の養成および組織開発を行う」ことを目的とした社内人財育成機関である『ツムラアカデミー』を設立。私たちが所属するツムラアカデミー室は、その運営と推進を担っています。

ツムラアカデミーの機能は二つ。「理念浸透を基盤とし、基本基調に則した企業文化の醸成」と、「基本理念に基づいた経営を実践できる人財の養成」です。実はツムラアカデミー室の年間基本計画は、取締役会の決議事項になっています。企業文化の醸成と経営人財の養成が、コーポレート・ガバナンスの一環として重要な位置付けであることの表れだと言えます。

ツムラアカデミーでは、具体的にどのような取り組みをされているのでしょうか。

遠藤:理念浸透は全役職員、経営人財養成は選抜人財を対象とし、対話を中心とした講座やプログラムを実施しています。

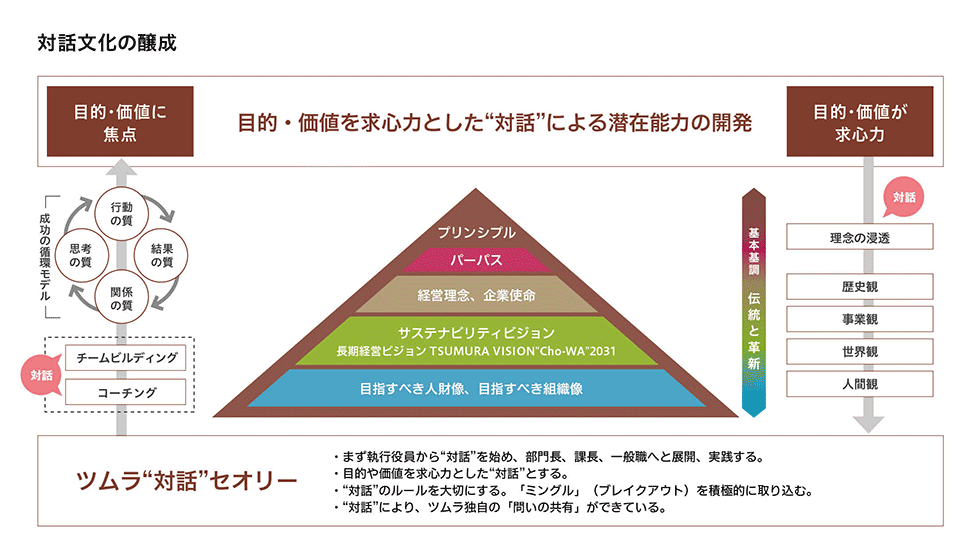

梶川:理念浸透の取り組みとしては、前述の「理念浸透オフサイトミーティング」の他に、全役職員が参加する「理念浸透・コーチミーティング」を実施しています。参加者同士の対話を通じて、理念について一人ひとりが考え、理念が職場での判断基準となり行動に反映されることを目指しています。また、自分で考え自ら動く主体性のある人財を育成する「コーチング」、目標達成を繰り返し成長し続ける組織を作る「チームビルディング」に取り組んでいます。いずれも対話を中心としたプログラムです。

遠藤:経営人財養成は、いわゆる「サクセッションプラン」です。人財の選抜と評価は人事部が行い、プログラムの運営と人財の養成をツムラアカデミー室が担当しています。社長が学長を務め、外部講師の力も借りながら年間8講座ほどを実施。2〜3年で修了するカリキュラムです。

特徴的なのは、経営スキルだけでなく、人間力の強化も重視していること。リベラルアーツや論語、日本文化を学ぶ講座などがあります。修了後はさらに選抜が行われ、一つ上のクラスに上がるのですが、完全に対話形式のプログラムです。課題図書や講義の内容をベースに参加者同士が対話することで、思考や気づきを深めていきます。

対話を重視したプログラムが特徴的ですね。

遠藤:理念浸透も経営人財養成も、対話を非常に重視しています。当社の創業者・津村重舎は次の言葉を残しています。「各(おのおの)其の営業の方針に至る迄、意見交換をなし、相助け、相補ひ、非を捨て是を採り、只管(ひたすら)、精神的に親睦益々深厚なり」。組織の方針を決めるにあたってメンバー同士がお互いの考えや思いを素直にぶつけ合い、 一度方針を決めた以上は協調し、是是非非で公平に判断し進めることでお互いが信頼し合えるチームとなる、ということです。

対話という言葉こそ使われていませんが、まさに対話的関わりについて述べられています。対話の文化は創業時からずっと受け継がれてきたものであり、事業を行うにあたって大切にすべき精神だと考えています。

梶川:対話は、会話や議論と異なります。言葉のやりとりを楽しむ会話や考えを論じ合う議論とは異なり、対話はお互いが対等な立場で、違いを認め、承認し合うコミュニケーションです。対話によって潜在能力が引き出されたり、新しいアイデアが生まれたりすることを目指し、プログラムを設計しています。

部署や年代を超えた関わりで相互理解を促進

理念浸透に関する取り組みについて、具体的にお聞かせください。「理念浸透・コーチミーティング」では、どのようなことを行われているのでしょうか。

遠藤:理念浸透とコーチングの講座を同時に実施しています。今年度は、1回3時間の講座を3回開催しました。年間9時間、就業時間の約0.5%を使うことになります。

梶川:講座1回あたりの参加人数は100名前後です。グループ会社を含めて約3000人の従業員を対象に、25くらいのグループに分けて実施しています。年3回あるので、年間で約70回実施している計算になります。

今年度は「パーパスの浸透」がテーマです。1回目の講座では、前半にDNAピラミッドに掲げられたパーパスを確認し、映像で創業の歴史や創業者の想いを学んだ後、理念に対するそれぞれの解釈を深掘りしていく対話を、少人数のグループで行います。トレーニングを受けた社内講師によるファシリテーションのもと、グループでの内容を参加者全体で共有し、気づきを深めていきます。最後に「今日の対話をふまえて、職場に戻って何を実践しますか」という、実際の行動につなげるための目標について対話を行います。

2回目は約3ヵ月後、3回目は約半年後に実施し、1回目の講座で立てた目標の実施度合いや、実践してみた感想の共有などを行います。

最初は恥ずかしさからか、あまり積極的に話さない社員も見られますが、対話を重ねるうちに自分の意見を話してくれるようになります。新入社員でも手を挙げて100人の前で発表してくれる人もいるので、うれしいですね。定年間近の人が若い人に伝えておきたい自分の経験を話すこともあります。過去の経営難だった時代を経験し生き抜いてきた先輩社員の言葉は、若い人たちの心にも響いているようです。社員それぞれの仕事に対する思いを聞くことができるので、私自身も刺激をもらっています。

参加者のメンバー構成はどのようになっているのでしょうか。

梶川:同じ回の参加者の部署や年代などは、あえてバラバラになるようにしています。普段の業務では関わる機会がない社員同士の横のつながりを作ることを目指しているからです。

遠藤:実はこのやり方は、偶然の産物でした。コロナ禍で対面での開催ができなくなり、やむなくオンラインで開催したのですが、そのおかげで全国どこからでも、また海外からでも参加できるようになりました。そうなると、例えば生産現場にいる社員と遠方で営業を担当する社員が同じ場に参加するなど、さまざまな業務に従事する社員同士が顔を合わせることができます。普段は関わりの少ない相手と対話することで、お互いの業務内容や立場への理解が生まれ、ポジティブな変化につながっています。

また、年代や役職もランダムに分けているため、下は10代後半から上は60代まで、一般社員から役員までが同じ回に参加します。部門長以上は理念浸透オフサイトミーティングにも参加しますが、理念浸透・コーチミーティングにも参加し、幅広い社員との交流や相互理解を図っています。

梶川:参加者の属性をランダムにするやり方は、運用面でもメリットがあります。指定した日程での参加が難しくなった場合も、都合の良い別の日程を選べるので参加しやすくなりました。1回目、2回目、3回目はそれぞれ異なるメンバーと一緒に参加することになるので、毎回新しいコミュニケーションが生まれるという効果も期待されます。

「チームビルディング講座」はどのように実施しているのでしょうか。

梶川:部署単位や業務上関係のある横のつながりなど、希望するチームでエントリーしてもらい、実施しています。より良いチーム作り、メンバー同士の関係を深めるなど、参加を希望する背景はさまざまです。

体を動かすアクティビティもありますが、こちらも対話がベースのプログラムとなっています。対話のテーマは、「目的と目標の違いとは」「リーダーシップとは」「理想のチームになるためにあなたは何ができますか」など。自分の考えを伝え合い、対話を通して理解し合う時間を作っています。

参加者からは、「メンバー同士のパーソナリティを知る機会になった」「チームの雰囲気や関係性に変化があった」などの声がありました。当たり前のことですが、毎朝顔を見て「おはよう」と挨拶をするようになったという話も聞きます。

遠藤:最も特徴的なのは、講座の最後に行う「エンプティミーティング」です。エンプティですから、お題はありません。時間だけが与えられて、「皆さんにとって最も価値のある時間にしてください」とだけ投げかけます。この時間をどう使うのか、チームによって違った色が出てくるので面白いですね。

梶川:ツムラでは、社業である漢方薬から着想を得て、目指す組織の在り方として「漢方薬的組織」を掲げているのですが、チームビルディング講座ではこうした組織づくりを目指しています。

「漢方薬的組織」とは、どのような組織なのでしょうか。

遠藤:漢方薬は、さまざまな種類の生薬を集めて作られます。一つでも生薬が欠けると漢方薬としての薬効が出ないばかりか、副作用が出てしまうこともある。また、ある薬において中心的な役割を果たす生薬が、別の薬においては補佐的な役割をすることもあります。組織も同じです。一人ひとりがその時々に所属する組織の中で自分の役割と責任を果たしていくことで、チームとして成果を上げていく。これが漢方薬的組織の考え方です。たまたま当社が漢方薬を扱っていたことからヒントを得た概念ですが、社員は腹落ちしやすいようです。

コーチング講座についても教えてください。

梶川:理念浸透・コーチミーティングでもコーチングの基礎に触れていますが、さらにコーチングを深め、実践していきたいという社員に向けて実施しています。

コーチングのプロフェッショナルである社外講師の力を借りて、まずは基礎的なインプットを行い、職場での実践につなげていくことを目指しています。3段階に分けて実施しており、初級編となる基本講座は新任管理職社員に必須で受けてもらいます。非管理職でも、希望者は参加可能です。最近は、後輩育成のために勉強したいという若手社員の参加希望が増えてきました。

基本講座の次のステップは中級コース、そして最後に、ツムラコースというものを用意しています。 ツムラコースを無事卒業すると、社内講師として認定され、理念浸透・コーチミーティングでファシリテーターを務めたり、職場で1on1を行ったりと、対話文化の醸成や理念浸透の推進役を担います。現在64人の社内講師がおり、来年度は86人になる予定です。将来的には、各部署に必ず一名は社内講師がいる状態を目指したいですね。

最初は人事経験者やライン長など育成業務を行う者が社内講師になることが多かったのですが、最近は若手社員も増えています。20代の社員が、全年代・全役職の人が参加する理念浸透・コーチミーティングでのファシリテーションを担当して、堂々と取り組んでいる様子を、非常に頼もしく感じます。社内講師になるためには70時間以上の講義と実践が必要なのでなかなか大変ですが、これだけの社員が手を挙げて取り組んでくれていることをとても喜ばしく感じています。

軸はぶらさずに、飽きさせないための工夫を

運営やプログラムで工夫していることはありますか。

遠藤:毎年のことなので、とにかく飽きさせないプログラムにしてほしいと運営メンバーに伝えています。

梶川:例えば対話のセッション時に投げかける問いは毎年変えています。例えば今年は「ツムラらしさとは何ですか」「理念が浸透した職場とはどういう職場ですか」などですね。

遠藤:切り口はいろいろと工夫を凝らしていますが、究極の問いは「あなたは何のためにツムラで働くのか」ということです。何らかの形でこの問いにつながる問いかけになっていると思います。ツムラという会社で、自分はどんな役割を持っていて、どんな責任を果たしたいのか。どんな自己実現をしたいのか。それらを腑に落とすことが重要だと考えています。

梶川:忙しい中で業務時間を割いて参加してもらうので、楽しく前向きに参加できる雰囲気作りを意識しています。これに関しては社内講師の貢献が大きいですね。私たちツムラアカデミー室が一方的に実施するのではなく、自ら手を挙げて社内講師になってくれた人が自発的に対話を作ってくれるので、とても良い雰囲気で実施できています。

社員や組織に変化を感じることはありますか。

遠藤:2017年から理念浸透サーベイをとっており、5点満点で4点以上を目標にしているのですが、2021年以降は毎年達成し続けている状態です。

定性的な変化としては、部署を超えた相互理解が深まったという声をよく聞きますね。例えば生産に関わる部署の社員からの「営業の社員の苦労を初めて知った」という声など。普段仕事をしているとどうしても自部門の都合を優先して物事を考えてしまいがちですが、他部門への理解が深まることで、全社最適、さらには社会最適といった思考が生まれてきていると感じます。

梶川:理念浸透・コーチミーティングは3時間のオンライン講座なので、仕事の合間に参加する社員がほとんどです。生産に関わる社員が現場から抜けて作業着姿でカメラの前に立つ。営業社員が営業中に駐車場に停めた車の中から参加する。そうした職場環境の違いを目にするだけでも、いい刺激になっていると思います。

理念浸透成功のための3箇条、「トップの理解」「継続」「内製化」

ツムラアカデミー室でこれから取り組みたいことがあれば教えてください。

遠藤:すでに取り組んでいますが、内製化はさらに進めていきたいですね。理念浸透には継続が不可欠ですが、継続していくためには外部に頼りきりではいけません。今は外部の方の力もお借りしていますが、ゆくゆくは完全に内製化したいので、社内講師をさらに養成していきたいと考えています。全社員が自発的に自分の部署で理念浸透を進めてくれるのが理想の姿です。

今後新たに力を入れていきたいことは、クオリティーカルチャーの醸成です。現在は、創業者の思いや信念をベースとした理念浸透を行っていますが、それに加えて、医薬品メーカーとして安全性や有効性への意識をより高める取り組みを行っていきたいと考えています。

また、コーポレート・コミュニケーション室や人事部などとも連携してツムラらしさとは何かを確立し、社員みんながそれを意識して高いエンゲージメントを持ちながら仕事ができるようなプログラムも追加していきたいと考えています。

梶川:クオリティーカルチャーやツムラらしさにおいても、やはりベースにはDNAピラミッドに示された理念があります。理念の考え方を広げながら、社員が新たな視点で参加できる講座が実施できたらと思います。

理念浸透に取り組んでいる企業や、これから取り組もうとしている企業に向けてメッセージをお願いします。

遠藤:我々もまだ道半ばではありますが、何年か取り組みを続けてきて、理念浸透において大切なことは三つあると感じています。まずは「トップの理解」。ツムラでは社長発信で始まったためやりやすかったのですが、そうでない会社であれば、人事の皆さんが中心となって「理念浸透活動は会社の将来のための取り組みである」と、経営層を説得するとよいと思います。次に「継続」。当社では「10年は続ける」を目標にしてスタートしており、今年で7年目になります。1年や2年で文化は変わりませんが、10年継続すれば必ず変わります。さらにいえば、50年経つと全ての社員が入れ替わるわけですから、その意味でも継続し続けることは理念の継承のためには大切だと思います。そして、継続するために必要なのは、先ほどお伝えしたとおり「内製化」です。

梶川:「理念」と聞くと、自分の仕事とは遠いイメージをもたれる方も多いのではないかと思います。私も始めはそうでした。そのため、いかに目の前の仕事と結びつけるかが、社員に自分ごととして捉えてもらうためには大事です。仕事をしていると、悩むことや苦しいこともあると思います。そうしたときに、理念を通じて会社の思いを再確認し、「自分は何のためにこの会社に入ったのか」に立ち戻ることができれば、自分の働く意味につなげるきっかけになると信じて取り組んでいます。私たちもまだまだ試行錯誤しながら取り組んでいますので、皆さんの会社でも良い事例があれば、ぜひ勉強させていただきたいですね。

(取材:2024年12月20日)

この記事を読んだ人におすすめ

人事・人材開発において、先進的な取り組みを行っている企業にインタビュー。さまざまな事例を通じて、これからの人事について考えます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント