リファラル採用は人材不足の解決策になるのか―勤務先を推奨する意識から読み解く人事の打ち手

パーソル総合研究所 研究員 田村 元樹氏

近年、従業員による自身の勤務先を他者に推奨する意識は、人的資本開示やリファラル採用、離職予測など、多くの場面で注目されている。単なるサーベイのKPIではなく、組織に対する信頼や働くことへの納得感を映し出す鏡ともいえる指標だ。人材不足が深刻化する中、勤務先を推奨する意識が低い従業員の声を見逃すことは、定着率や採用力の低下といったリスクに直結する。

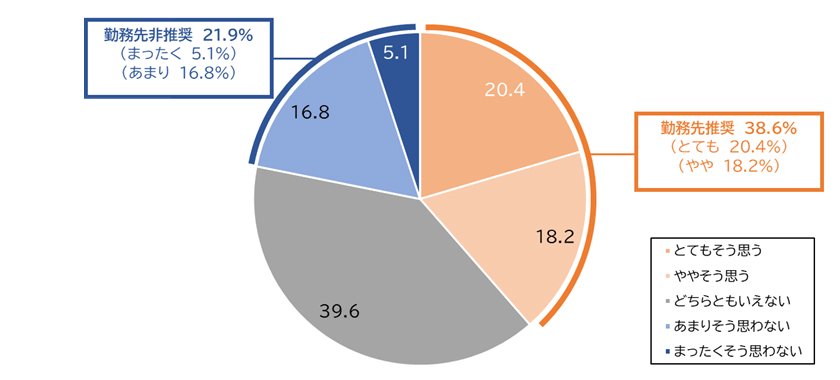

しかし、パーソル総合研究所の「働く10,000人の就業・成長定点調査(2025)」によると、「現在の勤務先で働くことを家族や友人に勧めたい」※1と答えた正社員はわずか38.6%にとどまり、勤務先を推奨したい従業員が4割にも満たない実態が明らかになった。

本コラムでは、こうした勤務先を推奨する意識の低迷が、いかに採用力に影響を与えるか、特にリファラル採用の観点から考察する。さらに、業種別・職種別の傾向を踏まえ、組織がとるべき具体的な改善策を提示する。

※1「私は、現在の勤務先で働くことを友人や家族に勧めたいと思う」に対して、「とてもそう思う」~「まったくそう思わない」の5件法で回答を得ている。

※2本コラムにおける分析は、横断データで正社員に限定したうえ、20-60代の4,999人を対象としている点にご留意頂きたい。

勤務先を推奨する意識の実態と採用への影響

先述した通り、「勤務先を推奨したい」と回答した割合は38.6%に過ぎない(図表1)。「どちらともいえない」が39.6%、「勤務先を推奨したいと思わない」が21.9%という結果であった。これは、約半数以上の従業員が、自身の勤務先を他者に積極的に勧められない、あるいは勧めたいとすら思わないという、厳しい現実を示している。

一般的に、勤務先を推奨する意識が高い組織ほど離職率が下がり、生産性や採用の質が向上することが知られている。社員が職場を親しい人へ勧めることができれば、その評判は外部への「良い噂」として波及し、リファラル採用の好循環が生まれるためだ。

そもそも、リファラル採用が注目される背景には人材獲得競争の激化がある。企業間の奪い合いが続いており、人材確保の難易度が増し、採用費が高騰している。

矢野経済研究所の調査※3では、企業の約50.1%がリファラル採用を実施した経験があると報告しているが、いくら制度を整えても、肝心の社員が職場を推奨できなければ紹介は生まれず、採用力の差がますます広がる可能性をはらんでいる。

※3矢野経済研究所(2025). リファラル採用・アルムナイ採用支援サービス市場に関する調査を実施. https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3732

このように、リファラル採用は、従業員のエンゲージメントと組織文化の健全性を測るバロメーターであり、その成否が企業の採用競争力を大きく左右するといえるだろう。

人手不足と勤務先を推奨する意識の残酷な関係

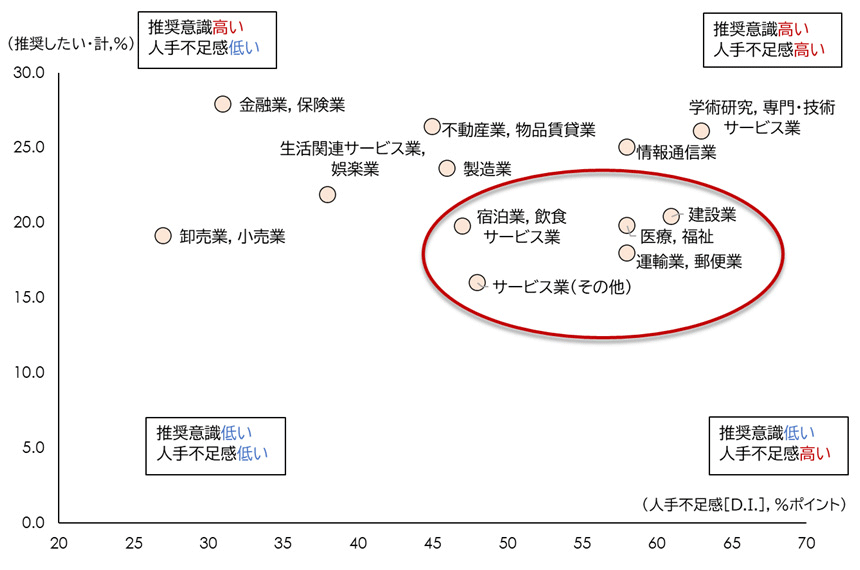

従業員の勤務先を推奨する意識が採用力を左右する実態は、業界ごとの人手不足感(D.I. :Diffusion Index)と推奨意識の関係(図表2)から、より明確に捉えることができる。

このマップは、横軸が人手不足の深刻さ、縦軸が推奨意識の高さを示す。この図から読み取れるのは、大半の業種がグラフ右半分の人手不足感が高い領域に位置する事実だ。

その中でも特に深刻なのが、右下の「推奨意識低い・人手不足感高い」領域である。ここには、「医療・福祉」、「運輸業・郵便業」、「宿泊業・飲食サービス業」など、社会インフラを支える業界が集まる。

これは、「社会が最も人を要する業界ほど、働く人々の推奨を得られていない」という深刻なジレンマに他ならない。背景には、これらの業界で指摘されがちな長時間労働や賃金水準、キャリアパスの不明確さといった共通の課題が、推奨意識の低さに直結していると考えられる。

業界データの裏に潜む職種の課題

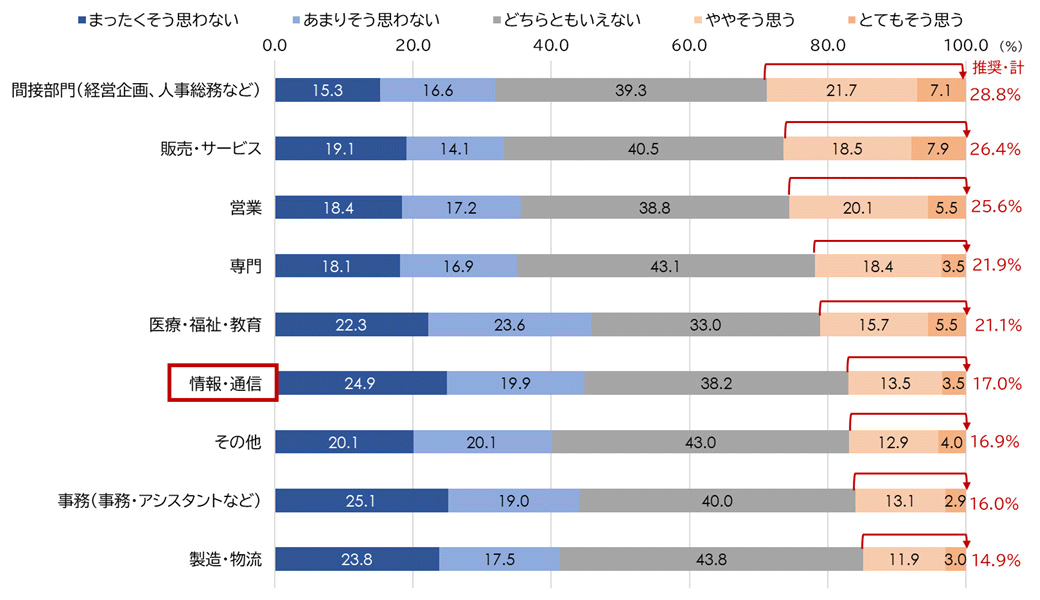

ここで興味深いのは、グラフの右上に位置する「情報通信業」である。業界全体としては人材不足ながらも比較的高い推奨意識を保っているが、この数字を額面通りに受け取って良いのだろうか。職種という、より解像度の高いレンズで覗くと、深刻な課題が浮かび上がる(図表3)。

図表3が示す通り、事業の核を担う「情報・通信」の推奨意識は17.0%と、業界全体の水準を大きく下回る。これは、同じ企業内でも、技術を担う専門職層のエンゲージメントが著しく低いという「社内格差」の存在を示唆しているのだ。彼らの不満を見過ごせば、リファラル採用が機能しないばかりか、事業の根幹を揺るがす人材流出に繋がりかねない。

このように、マクロ(業界)とミクロ(職種)の視点を組み合わせることで、初めて組織課題の急所が見える。戦略人材の確保が急務な職種において、従業員の勤務先を推奨する意識を高めることは、まさに喫緊の経営課題なのである。

何が勤務先を「勧めたい」意識につながっているのか

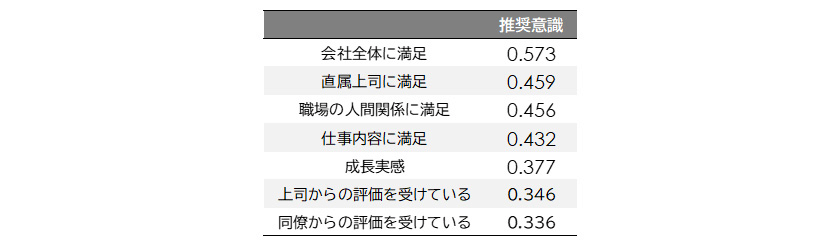

では、従業員が勤務先を「勧めたい」と感じるのは、具体的にどのような要因が揃った時だろうか。相関分析※4の結果は、数ある要因の中で何が推奨意識に強く影響するのか、その優先順位を明確に示している(図表4)。

※4相関:-1から+1の間の数値で、0は「関連がない」ことを意味する。+1または-1に近づくほど「関連が強い」ことを示す。

出所:パーソル総合研究所「働く10,000人の就業・成長定点調査(2025)」より筆者作成

分析項目の中で頭一つ抜けて強い相関を示したのは「会社全体に満足」(0.573)であった。これに次いで、「直属上司に満足」(0.459)や「職場の人間関係に満足」(0.456)といった、日々の人間関係の質が極めて重要であることが分かる。

ここで注目すべきは、「評価」に関する項目の位置づけである。「上司からの評価を受けている」(0.346)も推奨意識と関連はあるものの、その影響度は「会社全体」や「上司」への満足度に比べて明らかに低い。

この事実は、人事担当者にとって重要な示唆を与える。すなわち、従業員は個別の「評価」そのものよりも、それらを含めた「会社全体への満足」や「上司との信頼関係」をはるかに重視しているということだ。

もちろん評価制度の改善も不可欠だが、それ以上に上司との関係性の質を高め、会社全体への信頼感を醸成する施策のほうが、従業員の勤務先を推奨する意識への影響度がより大きい、という戦略的な優先順位が見えてくる。

勤務先を推奨する意識を高める3つの打ち手

これまでの分析結果は、どの施策から手をつけるべきか、その優先順位を明確に示している。影響度が最も大きい要因から順に、3つの打ち手を提案したい。

打ち手1 上司・職場との信頼関係を構築する

分析で「会社全体への満足」に次いで強い相関を示したのが、「直属上司への満足」や「職場の人間関係への満足」であった。日々のエンゲージメントと心理的安全性を左右するこの関係性の質こそ、最優先で取り組むべき課題である。質の高い1on1ミーティングの制度化や、部下が上司にフィードバックする仕組みを導入し、マネジメントの改善サイクルを回すことが不可欠だ。

こうした信頼関係の構築は、正社員だけでなく、あらゆる従業員のエンゲージメントを高める上で有効である。こうした打ち手の具体的なイメージを、いくつかの企業の取り組みから見てみよう。

例えば、株式会社物語コーポレーション※5が運営する「焼肉きんぐ」のある店舗では、パート・アルバイトスタッフの定着を目的に、従業員調査で見えた課題に対して店長が主体的に改善策を実行した。また、株式会社スタイルズ※6では、会議で新たなアイデアが出た際に第一声は肯定的に反応するルールを設け、心理的安全性を高めることで、社員が安心して本音を話せる文化を醸成している。

※5株式会社エモーションテック. パート・アルバイトスタッフの定着率向上に向けて 各店長が課題に対する「改善宣言」を実行 https://emotion-tech.co.jp/case/2019/monogatari/

※6株式会社スタイルズ. 離職率改善に役立つeNPSとは?メリット・調査方法・事例まで解説 https://media.unipos.me/enps

打ち手2 成長機会とキャリア支援を拡充する

次に影響度が大きいのが、「仕事内容への満足」や「成長実感」である。優秀な人材を惹きつけ、定着させるための重要な投資として、従業員が成長を実感できる環境を整える必要がある。そのためには、社内公募などの挑戦機会を提供すると同時に、従業員のキャリア段階に合わせた支援が重要となる。

そうした取り組みをしている企業としては、例えばソフトバンク株式会社※7がある。同社では、従業員が自らの意思でキャリアを選択できる人事制度を複数導入している。代表的なものが、年間を通じて応募可能な「社内公募制度」や、特に実績豊富な社員が希望部署へ異動交渉できる「フリーエージェント(FA)制度」である。こうした挑戦の機会が全社的に開かれていることで、従業員は会社にいながら主体的にキャリアを築き、成長を実感することが可能になる。

※7ソフトバンク株式会社. 「キャリア開発・能力発揮」 https://www.softbank.jp/corp/philosophy/human-resource/career-development/

打ち手3 上記2つを支える「評価制度」の透明性を高める

そして、上記2つの打ち手(信頼関係、成長支援)を実効性のあるものにする土台が、評価制度の透明性と納得感である。分析結果が示した通り、「評価」そのものが持つ勤務先を推奨する意識への直接的な影響度は限定的だ。しかし、評価が不透明・不公正であれば、上司への信頼は揺らぎ、成長への意欲も削がれてしまう。評価制度は、あくまで信頼関係や成長支援を支えるための「基盤」として整備すべきである。

例えば、株式会社FiNC Technologies※8では、会社の行動指針に沿った行動をした社員に対し、従業員同士が感謝とポイントを送り合う「FiNCS」という独自のピアボーナス制度を導入した。これにより、「どのような行動が会社で賞賛されるのか」が全社的に可視化され、社員同士のモチベーション向上や文化醸成に寄与している。

※8株式会社FiNC Technologies. FiNC+Thanks=FiNCS!独自のピアボーナスが生み出す好循環とは? https://www.wantedly.com/companies/finc/post_articles/209879

まとめ

本コラムでは、勤務先を他者に推奨する意識の低迷が、いかに採用力に影響を与えるか、特にリファラル採用の観点から考察した。

従業員の「この会社を勧めたい」という一言は、もはや単なるアンケートの数値ではない。それは、人材不足が深刻な業界ほど推奨されないという残酷な現実や、IT職など戦略人材のエンゲージメントの低さといった、組織の隠れた課題を映し出す経営指標そのものである。

本コラムで見てきたように、その解決策は小手先の採用テクニックにはない。分析データは、個別の評価制度の改善よりも、「会社全体への納得感」や「上司との信頼関係」といった、より本質的な要因の改善こそが、社員の勤務先を推奨する意識を高める上でより影響度が大きいことを示している。

激変する労働市場で優れた人材から「選ばれ続ける」ために、今、経営と人事が取り組むべきは、この社員の「本音」に真摯に向き合い、彼らが誇りと愛着を持って自社を語れる組織へと、本気で変革することである。

本コラムが、人材確保に課題を抱える経営層や人事・管理職の方々にとって、具体的な打ち手を見出す一助となれば幸いである。

パーソル総合研究所は、パーソルグループのシンクタンク・コンサルティングファームとして、調査・研究、組織人事コンサルティング、タレントマネジメントシステム提供、社員研修などを行っています。経営・人事の課題解決に資するよう、データに基づいた実証的な提言・ソリューションを提供し、人と組織の成長をサポートしています。

https://rc.persol-group.co.jp/

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント