月の所定労働時間について

弊社の就業規則には「月の所定労働時間は173時間とする」という旨記載があります。

弊社は1日の所定労働時間が8時間で土日休の完全週休2日制、それ以外の年末年始等の休みも含めると前年度の年間休日数は110日でした。

以上を踏まえると前年度の1ヶ月平均の所定労働時間は、365日-110日×8時間÷12=170時間でした。

このように実際の計算による月平均の所定労働時間と乖離ある場合でも、月の所定労働時間を就業規則で固定して定める事は問題ないのでしょうか。

また助成金の申請の際、このような記載がある就業規則を出しても審査に影響はないものでしょうか。

ご教示のほどよろしくお願い致します。

投稿日:2025/04/29 21:58 ID:QA-0151593

- たこぼんずさん

- 北海道/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

この相談を見た人はこちらも見ています

-

就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程の違いは何ですか? [2018/06/22]

-

就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正しています。就業規則の内容が労働基準法以下であれば、法令が優先されますが、このことを就業規則に記載した方がよいでしょうか。ご教示の... [2019/04/19]

-

所定労働時間後の休憩中の残業について 下記の件につき、ご指導願います。弊社の所定労働時間は8時30分~17時15分です。10時~10分、12時~45分、15時~10分の計1時間5分の休憩時間が... [2024/12/05]

-

時間単価の算出方法 ■残業手当などを計算する際の時間単価の算出で、以下は違法になりますでしょうか?・時間単価は、年間の所定労働時間から算出されますが、その場合、年間の休日日数... [2026/01/22]

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

「月173時間」と就業規則に定めること自体は問題ありませんが、実態と乖離がある場合には注意が必要です。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。

次の通り、ご回答申し上げます。

1.月の所定労働時間を「173時間」と固定することの法的な問題について

結論から申し上げると、就業規則に「月173時間」と所定労働時間を固定して定めること自体に、労働基準法上の直接的な違法性はありません。

ただし、以下の点には注意が必要です。

(1) 所定労働時間の根拠が必要

「173時間」という数字の根拠が合理的であることが重要です。多くの場合、これは「1年=2085時間(=8時間×260.625日)÷12か月=173.75時間」などから導き出される、年間労働時間の平均値に基づきます。

一般的には、「完全週休2日制・1日8時間労働」を前提とした年間労働時間(例:260日×8時間=2080時間)を12か月で割って、173時間とするのが通例です。

(2) 実態との乖離が大きいとトラブルのもとに

たとえば、実際の年間休日が多くて「月平均170時間」であるにもかかわらず、就業規則上は「月173時間」としてしまうと、時間外労働や割増賃金の計算基礎に誤差が生じ、労使トラブルになる可能性があります。

2.助成金(例:キャリアアップ助成金等)との関係

助成金の審査においては、実際の労働条件と就業規則の整合性、明確性、合理性が重視されます。

(1) 審査時に問われる可能性のある点:

就業規則の「所定労働時間」が、実際の勤務体系や給与体系と一致しているか

所定労働時間に基づく「賃金計算方法」や「時間外手当の計算方法」が明示されているか

「変形労働時間制」などの制度を採っている場合、適正な手続きがなされているか

そのため、月173時間と記載があるだけで助成金の審査に必ずしも不利になるわけではありませんが、「実態との乖離が説明できない場合」には注意が必要です。

3.対応策・アドバイス

年間の所定労働時間を算出し、その平均値を根拠として明記する 例:「年間所定労働時間を2,076時間とし、これを12か月で按分した結果、月の所定労働時間を173時間とする」

「月平均」の所定労働時間と明記する →「月の平均所定労働時間は173時間とする(実際の労働時間は月により変動する)」などの記載が望ましいです。

就業規則とは別に、個別に実労働日数・時間を定めたカレンダーや給与規程と整合をとる

4.まとめ

「月173時間」と就業規則に定めること自体は問題ありませんが、実態と乖離がある場合には注意が必要です。

助成金申請時には、就業規則の内容だけでなく、実際の勤務実態との整合性が重要視されます。

必要に応じて、「年間所定労働時間を基にした平均値である」旨の補足説明を就業規則や申請書に加えると安心です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/30 09:24 ID:QA-0151600

相談者より

ご回答と丁寧な解説、誠にありがとうございます。

ご回答いただいた内容について、ご教示いただきたい点が一つございます。

所定労働時間の根拠について、2つの例(計算式)をお示しいただきましたが、弊社の場合はいずれの例を用いても根拠として成り立つという認識でよろしいでしょうか。

追加に質問となり大変恐縮ですが、ご教示いただけると幸いです。

投稿日:2025/04/30 12:37 ID:QA-0151615大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月の所定労働時間については労働条件である以上原則として遵守されなけれなりません。

但し、実際の労働時間がこれを下回る場合ですと、賃金の減額等をされない限り労働者に取りまして有利な措置となりますので、特に問題はございません。

その際ですが、年平均で下回っていても、仮に1か月でも173時間を上回っていますと、上回った時間分を残業扱いとして賃金清算等をされなければ契約違反となってしまいます。そして、こうした違反行為が生じますと助成金受給にも支障が生じる可能性が高いですので、注意が必要です。

投稿日:2025/04/30 10:16 ID:QA-0151606

相談者より

丁寧な回答、解説を頂き誠にありがとうございます。

所定労働時間や助成金に関する理解が深まりました。

投稿日:2025/04/30 12:38 ID:QA-0151616大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

回答いたします

ご質問のケースへ回答させていただきます。

まず、月平均所定労働時間を就業規則に固定で定めること自体が

問題になることはございません。

しかしながら、月平均所定労働時間を残業計算等における賃金単価算出に

用いている場合は、社員にとって有利な時間にて固定化する必要がございます。

月平均所定労働時間数は、以下の計算式で求めます。

月平均所定労働時間数 =(365日 ー 年間休日数)× 1日の所定労働時間 ÷ 12ヵ月

上記より、年によっては、月平均所定労働時間数は変動しますので、毎年、

見直し(再計算)が必要となります。

見直しを行わない場合、年によっては、社員に対する賃金支払い不足問題が

発生しうる可能性がございます。

一方で、社員有利な時間にて固定化することは問題ございません。

賃金支払い不足の問題が発生しうる可能性が生じない為です。

現在、貴社の会社規程において月平均所定労働時間を173時間と固定で定めて

おり、年によっては、173時間を下回ることがあるのであれば、

見直しをすることを定めるか、又は、残業計算における月平均所定労働時間を

170時間等、社員有利な時間で固定化することをご検討いただき、

貴社の会社規程の見直しが必要かと存じます。

また、助成金申請への影響でございますが、

社員の賃金台帳・出勤簿の提出が必要な助成金申請の場合は特に、

労働局より指摘を受ける可能性は高いものとお考えください。

しかしながら、指摘を受けたことだけをもって、助成金申請における

申請結果が不支給となるものでもございません。

助成金パンフ上では、一定期間、法令違反を行っていないことが、

申請要件にございますが、こちらの解釈にも詳細がございます。

助成金申請上はOK/NG、リスクがある場合のリスク度合いにつきましては、

申請をされる助成金の種類によっても、異なるものとなっております。

ご心配なようでしたら、弊社のような助成金申請を専門に扱う社労士へ

申請代行のご相談をいただけますと幸いでございます。

投稿日:2025/04/30 10:30 ID:QA-0151607

相談者より

ご回答ありがとうございます。

ご回答頂いた内容について追加でお聞きしたいのですが、

社員が有利なように仮に月の所定労働時間を170時間と定めた場合、割増賃金等の単価は上がるとおもいますが、

ある年の月平均所定労働時間が173時間だった場合、この差額の3時間分の賃金を払う必要があるのでしょうか。

追加の質問で大変恐縮ですがご教示下さい。

投稿日:2025/04/30 13:19 ID:QA-0151618大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

ご回答と丁寧な解説、誠にありがとうございます。

ご回答いただいた内容について、ご教示いただきたい点が一つございます。

所定労働時間の根拠について、2つの例(計算式)をお示しいただきましたが、弊社の場合はいずれの例を用いても根拠として成り立つという認識でよろしいでしょうか。

に対して、ご回答申し上げます。

申し訳ございませんが、御社の状況を正確に把握しておりませんので、「弊社の場合はいずれの例を用いても根拠として成り立つという認識でよろしいでしょうか?」に対しての回答は差し控えさせていただきます。最終的には、所轄の労基署の担当者に確認されるのが一番、間違いのない方法かと存じます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/30 12:46 ID:QA-0151617

相談者より

丁寧な解説とご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/04/30 17:49 ID:QA-0151631大変参考になった

プロフェッショナルからの回答

追加のご質問へ回答いたします

以下、追加でいただきました、ご質問へ回答させていただきます。

>社員が有利なように仮に月の所定労働時間を170時間と定めた場合、

>割増賃金等の単価は上がるとおもいますが、

>ある年の月平均所定労働時間が173時間だった場合、この差額の3時間分の

>賃金を払う必要があるのでしょうか。

仮に月の所定労働時間を170時間と固定で定めた場合は、

173時間の年であっても170時間として計算する必要がございます。

但し、仮の例における3時間は、あくまで時給単価を計算する際に用いる、

割り算の分母となりますので、差額の3時間分の賃金を支払うとはニュアンス

が異なるものとなります。影響的には時給単価に数十円程度の差が生じます。

時給単価を高くなることを最優先に回避される場合は、やはり、

毎年、月平均所定労働時間を見直し(再計算)いただくか、

すこしテクニカルな手法ですが、会社規程において、

〇月〇日~〇月〇日までの年間所定労働日数にもとづき、

月平均所定労働時間は170時間、173時間のいづれかを適用すると、

汎用性を持たせた表現で定めておくことも可能です。

投稿日:2025/04/30 13:32 ID:QA-0151619

相談者より

ご回答ありがとうございました。

また、対応方法までお示しいただき、誠にありがとうございました。

投稿日:2025/04/30 17:50 ID:QA-0151632大変参考になった

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。

回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。

具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

問題が解決していない方はこちら

-

就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程の違いは何ですか? [2018/06/22]

-

就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正しています。就業規則の内容が労働基準法以下であれば、法令が優先されますが、このことを就業規則に記載した方がよいでしょうか。ご教示の... [2019/04/19]

-

所定労働時間後の休憩中の残業について 下記の件につき、ご指導願います。弊社の所定労働時間は8時30分~17時15分です。10時~10分、12時~45分、15時~10分の計1時間5分の休憩時間が... [2024/12/05]

-

時間単価の算出方法 ■残業手当などを計算する際の時間単価の算出で、以下は違法になりますでしょうか?・時間単価は、年間の所定労働時間から算出されますが、その場合、年間の休日日数... [2026/01/22]

-

月の所定労働時間・日数について 月の所定労働時間・日数を定めるにあたって、下記、ご教示ください。年間休日 105日年間労働日 365-105=260日年間労働時間 260日×8時間=2,... [2025/06/24]

-

就業規則の成功事例 就業規則を改訂しようと考えています。こういう規定を入れていてよかったという事例があれば教えて下さい。 [2007/06/30]

-

パートアルバイトの月平均所定労働時間について 質問させていただきます。賃金支給規程の改正を検討しており、パートアルバイトの月平均所定労働時間の算出方法について相談させていただきたく存じます。基準賃金に... [2025/07/31]

-

いまどきの就業規則 現在、就業規則の改訂を検討しております。いまどき追加すべき就業規則やめずらしい規則などありましたら教えていただきたいです。弊社ですと、誕生月休暇を設置して... [2012/01/25]

-

所定労働時間を超えた場合に時間外労働手当を支給しない規則 当社は従業員7人のイベント会社です。仕事は不定期に入ってくるため営業職の所定労働時間は6時間、週休2日制事務職の所定労働時間は7時間、完全週休2日制乗務職... [2025/08/05]

-

所定労働時間増やし、残業を減らしたい。 所定労働時間を1日7時間を7時間半に変更し、月平均所定労働時間を140時間から150時間に変更した場合は、不利益変更になると思いますが、不利益変更の場合は... [2025/07/11]

お気軽にご利用ください。

社労士などの専門家がお答えします。

関連する書式・テンプレート

就業規則届

労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。

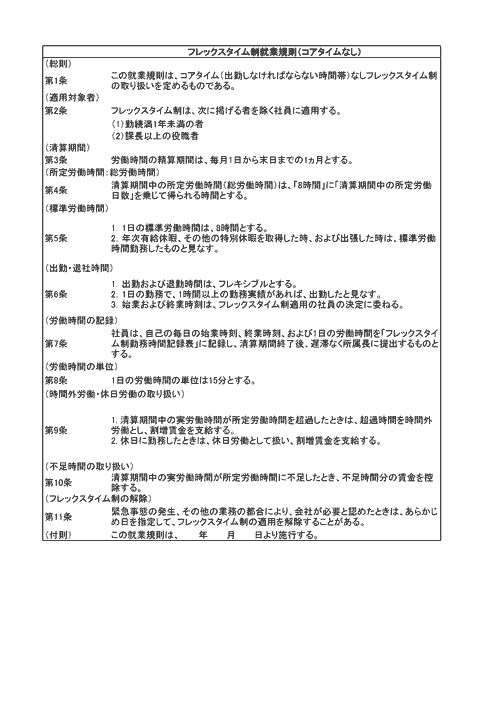

フレックスタイム制就業規則

フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。

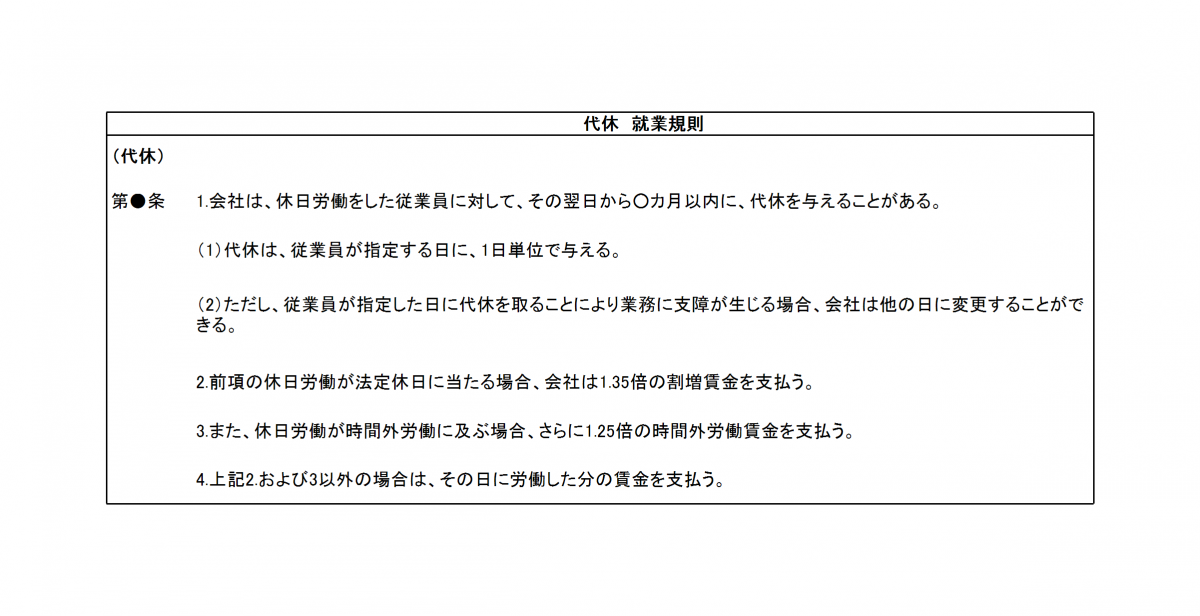

代休の就業規則

代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。

意見書

就業規則の作成・改訂の際に使用する意見書です。どうぞご利用ください。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント