シニア活躍の課題が全社改革のきっかけに

――日本ガイシが策定した、「過去の貢献」から「未来の挑戦」を評価する新人事制度

日本ガイシ株式会社 人材統括部 人事戦略部 グローバル人事グループ グループマネージャー

山田 倫大さん

企業の持続的成長に向けて、事業構造の変革は重要な課題の一つです。変革を担う人材、とりわけ経験豊富なシニア層の活躍をいかに促すかは、多くの人事担当者が向き合うテーマではないでしょうか。各種産業用セラミック製品などの製造・販売を展開する日本ガイシ株式会社は、その問いに正面から向き合い、2025年4月、管理職を対象とした新人事制度を導入しました。制度改革のプロジェクトリーダーを務めた同社人材統括部の山田倫大さんに、シニア活躍の課題を起点に全社の「挑戦」を後押しする制度へといかに昇華させたのか、背景と設計思想、導入後のリアルな現在地について詳しくうかがいました。

- 山田 倫大さん

- 日本ガイシ株式会社 人材統括部 人事戦略部 グローバル人事グループ グループマネージャー

やまだ・みちひろ/2004年に日本ガイシ株式会社に入社後、主に自動車関連製品の営業企画業務に従事し、6年間のドイツ駐在も経験。2017年に人事部門へ異動し、人事評価、人材育成、組織開発などを担当。企業内キャリアコンサルタントとしても活動する傍ら、2022年からは新人事制度導入のプロジェクトリーダーとして、社員との対話を重視した制度設計をけん引してきた。2025年より現職。

きっかけはシニア活躍への課題意識

まず、今回の新人事制度改革の背景にある、貴社の人的資本経営に関する基本的な考え方からお聞かせください。

2021年に策定した「NGKグループビジョン Road to 2050」が大きな起点となっています。当社は「5つの変革」を掲げ、未来に向けて大きく事業構造を転換していかなければならないという強い危機感を持っています。

例えば、私がかつて担当していた内燃機関向けのビジネスは、電気自動車の普及により、2050年にはゼロになるという見立てもあります。変革を実現するためには、そこで働く「人」が変わっていく必要があります。会社が一方的に守るのではなく、社員一人ひとりが自律的に変化へ向き合い、挑戦することで、会社も成長し、個人もやりがいをもって働ける。こうした考えが、2023年に策定した人的資本経営方針の根底に流れています。

この大きなビジョンが、今回の人事制度改革につながったのですが、改革の直接的な発端は、2021年に発足した「シニア活躍プロジェクト」でした。ビジョンが策定されたのと同じ時期です。当時、社内ではシニア層の比率が増加していく中で、活躍が十分に進んでいないという課題がありました。そこで、まずはどうすればシニア層に活躍してもらえるかをテーマにプロジェクトがスタートしたのです。

議論を進める中で、活躍を促すための仕組みは、シニア層だけに限定されるものではなく、全社員に共通するテーマであるという結論に至りました。そこで、対象を基幹職(管理職層)全体に広げ、制度を抜本的に作り直すことになりました。

特にシニア層の活躍において、どのような課題があったのでしょうか。

課題が顕在化していたのは、基幹職のシニア層でした。当社の定年は65歳ですが、旧制度では58歳で役職定年となり、そこから段階的に役割期待と処遇が下がっていく仕組みでした。後進に道を譲るという意図があった一方で、シニア層のモチベーション低下を招く一因となっていました。

実際にプロジェクトの中でインタビューやアンケートを実施したところ、衝撃的な結果が出ました。シニア層の20%が「自分の力を発揮できていない」と回答したのです。さらに深刻だったのは、同じく20%が「会社から何を期待されているかわからない」と感じていたこと。ある年齢を機に役割や期待をあいまいにしてしまう制度設計が、活躍を阻害する大きな要因になっていたことがわかりました。この状況を変えることが、改革の大きな目的となりました。

日本ガイシはセラミック技術を生かした、さまざまな製品やサービスを提供している。写真は、同社ショールームに展示されている「サブナノセラミック膜」。セラミック膜(セラミックフィルター)の中でも、特に細かい1ナノメートル以下の細孔をもつ分離膜で、混合ガスや混合液などの混合物から、特定の気体や液体を分離できる。大幅な省エネルギー、コストダウンを可能にする

三つの等級と任期制が促す役割の再定義

課題解決に向けて、新制度では「これから担う役割・職務」を基軸に等級を決めるとうかがいました。具体的な等級体系について教えてください。

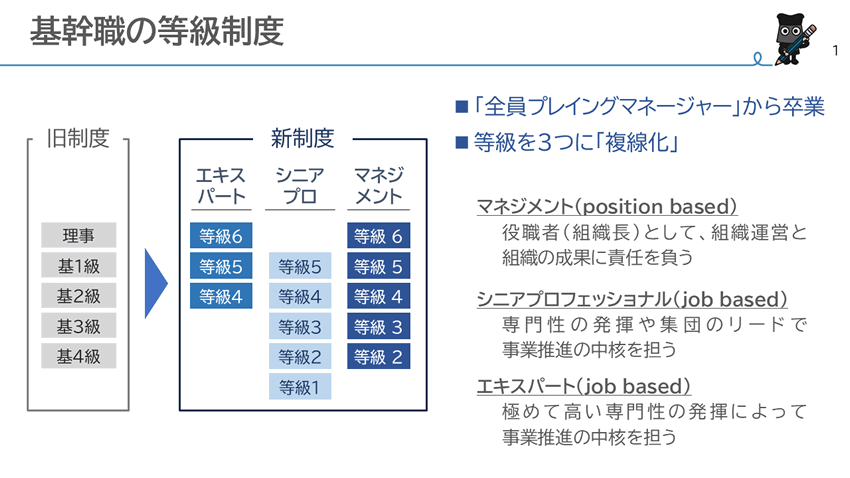

新制度では、多様な人材がそれぞれの強みを発揮できるよう、等級を3種類に「複線化」しました。具体的には、「マネジメント等級」「シニアプロフェッショナル等級」「エキスパート等級」の三つです。

旧制度では、全ての基幹職がいわば「プレイングマネジャー」であることが求められる単線的な等級体系でした。専門性を極めたい人も、昇格のためにはマネジメントを経験する必要があり、個々の志向や特性とのミスマッチが生じていました。

新制度の「マネジメント等級」は、組織運営と成果に責任を負う組織長です。この等級の大きな特徴は、プレーヤーとしての業務を極力減らし、部下の育成やチームの成果の最大化といったマネジメント業務に専念することを求めている点です。これまで、当社の管理職はプレイング業務に追われ、部下のケアが十分にできていないという課題がありました。マネジメントの専門性を高めることで、組織全体のパフォーマンス向上を目指しています。

「エキスパート等級」は、極めて高い専門性の発揮によって事業推進の中核を担う役割です。社内にまだない高度な専門性を外部から獲得したり、事業戦略上不可欠な専門性を維持したりすることを目的としています。そのため、現在この等級に該当する社員は全基幹職約1200人の中でも10人未満と、非常に限定的なものです。あくまで「会社として高い専門性を求める職務」があって初めて設置される等級であり、人ありきで決まるものではありません。

マネジメントとエキスパートの中間にあたるのが「シニアプロフェッショナル等級」です。専門性の発揮や集団のリードで事業を推進する中核を担います。当社の業務は、完全に一人で完結するものは少なく、誰かと関わりながら仕事を進めることがほとんどです。そのため、評価者としての責任は負わないものの、チームやプロジェクトをリードする役割が期待されます。この等級はさらに、専門性発揮に重点を置く「スペシャリスト」と、集団のリードに重点を置く「チームリード」に分けることで、本人への期待をより明確に伝える工夫をしています。

年齢にかかわらず、役割で処遇を決めるという思想は、「役職定年制の廃止」と「役職任期制の導入」にも表れていますね。

その通りです。年齢で一律にポストを外す役職定年制は、活躍できる能力がある社員の意欲をそいでしまうため、廃止しました。60歳を超えても、マネジメントのプロとして活躍し続けられる道を開いたのです。

一方で、特定の役職者が長期間在任することによる組織の硬直化を防ぎ、若手への権限委譲を促すために、新たに「役職任期制」を導入しました。年齢にかかわらず、一つの役職に就任後は最長6年でポストを離れるルールです。30代でグループマネジャーになったとしても、6年後には同じグループのグループマネジャーではいられません。これにより、組織の新陳代謝を促し、社員に新たな職務へのチャレンジを喚起する狙いがあります。

「行動評価」に込めたチームワークと文化醸成への思い

職務を明確にする一方で、評価制度には新たに「行動評価」を導入されましたが、どのような意図があるのでしょうか。

新制度では、一人ひとりの職務内容を記述した「ジョブディスクリプション(JD)」を全基幹職分作成し、職務の明確化を図りました。ただし、「JDに書かれていることしかやらなくなるのではないか」という懸念もあります。私たちが大切にしてきた、部門間で協力し合ったり、誰かが困っていれば助け合ったりするような、日本の組織の良さを失いたくはありませんでした。

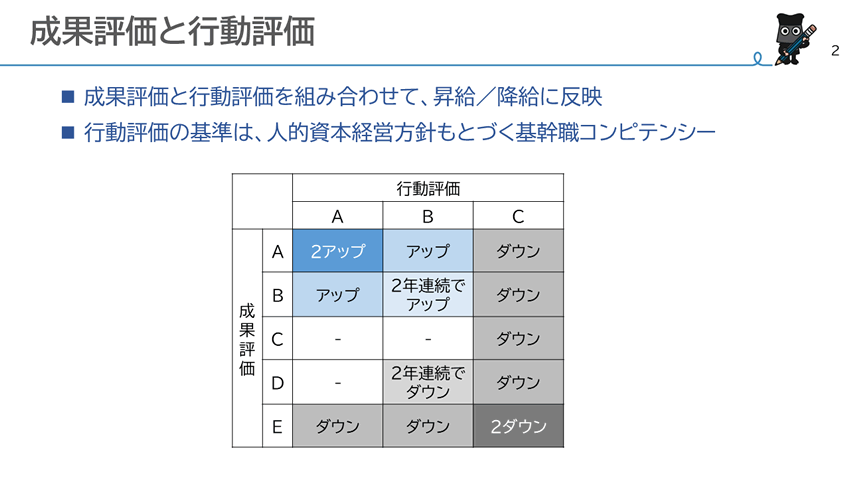

そこで、職務の成果を測る「成果評価」に加えて、ビジョン実現に必要な行動がとれているかを評価する「行動評価」を導入しました。個人の成果だけでなく、チームワークへの貢献や、変革に向けた自律的な挑戦といった、目指す組織文化につながる行動も適切に評価し、報いることができるようにしたのです。

成果と行動、両方を見るということですね。評価はどのように年収に反映されるのでしょうか。

年間の「成果評価」と「行動評価」の結果をマトリクスで組み合わせ、翌年の年収のアップ・ダウン・ステイが決まります。このマトリクスの特徴は、行動評価を重視している点です。例えば、行動評価で最低評価の「C」がついた場合、たとえ短期的な成果評価が高くても、年収はダウンします。「成果さえ出せば良い」という考えではなく、会社が目指す方向に沿った行動を何より大切にする、という強いメッセージを込めています。

徹底した対話と共通の物差し

これだけの大きな改革ですから、制度を設計するプロセスでは大変な苦労があったのではないでしょうか。

はい。今回の改革で最も注力したのは、社員の声を丁寧に聞くというプロセスでした。これまでの制度改定では、必ずしも十分な対話があったわけではありませんでしたが、今回は現場の社員や管理職を対象に、数多くのインタビューやワークショップを実施しました。

ただ、聞けば聞くほど、本当に多様な、時には全く逆の意見が出てきます。その一つひとつに向き合い、コンセンサスを形成していくプロセスは、正直に言って、時間も精神的なエネルギーも非常にかかりました。しかし、このプロセスを経たからこそ、多くの社員に「自分たちの制度だ」という当事者意識を持ってもらうための素地ができたと感じています。たとえ不満の声があったとしても、自分たちの声が反映された結果であると説明できることが重要でした。

制度の具体的な中身で、特に議論が紛糾した点はありましたか。

制度面で最も難航したのは、シニアプロフェッショナル等級の価値を客観的に測るための、全社共通の「判定軸」の策定です。具体的には、「業務課題の重要度」「業務遂行上の裁量度」「求められる専門性のレベル」など五つの軸で職務を点数化し、合計点で等級を決定する仕組みです。

当初、研究開発や営業など、職種ごとに異なる判定軸を設けるべきだという意見も根強くありました。そのほうが各職種の実態に即しているからです。しかし、私たちはあえて全社共通の物差しにこだわりました。社内の人材流動性を高めて組織のタコツボ化を防ぐ、という明確な目的があったからです。

共通軸を策定するために、全部門の職務を対象に何度も仮判定を行いました。「この軸では公平性が担保できない」といったフィードバックを受けては文言を修正し、また仮判定を繰り返す。地道な作業を通じて、あらゆる職務に適用できる、納得性の高い軸を作り上げていきました。この作り込みこそが、新制度の公平性と透明性を支える根幹となっています。

現場の戸惑いと向き合い、運用で浸透を図る現在地

実際に制度が導入されて、社員の皆さん、特にシニア層からはどのような反応がありましたか。

正直に言うと、まだ戸惑いの声のほうが多いのが実情です。特にシニア層には、これまでの年功序列的な制度から大きく変化したことで、「今まで積み上げてきた実績はどこへ行ったのか」と感じている社員もいるようです。過去の貢献によって得られた処遇が、これからの役割によっては下がってしまう可能性もあるため、ある種の競争環境に置かれたと感じているのでしょう。

もちろん、処遇が下がることが約束されていた状況から、自身の働きで高い処遇を維持・向上できるようになったことを歓迎する声もあります。実際に制度の切り替えで処遇が上がった社員も存在します。ただ、制度の思想が完全に浸透し、多くの社員がポジティブに捉えられるようになるには、まだ時間が必要だと感じています。おそらく、今の30代、40代がシニア層になる頃に、新制度が当たり前の文化として根付いていくのではないでしょうか。

現場の戸惑いに対して、どのように向き合っていらっしゃるのでしょうか。

まずは、対話を尽くすことです。JDによって、会社が一人ひとりに「今、何を期待しているのか」を明確に伝えられるようになったのは大きな一歩です。上司と本人がJDを基に対話し、目標設定をすることで、何をすべきかがクリアになります。

また、今後はキャリア研修のあり方も見直していく必要があります。これまでは「良きアドバイザーとして後進を支える」といった内容が中心でしたが、これからは「生涯現役」を前提に、自らキャリアを切り開いていくためのマインドセットを促すような研修も検討しています。

さらに、自律的なキャリア形成を後押しする仕組みとして、「社内公募制度」を基幹職に拡大し、「社内スカウト制度」を新設しました。60歳を超えても、自ら手を挙げて全く新しい仕事に挑戦できる道筋を用意したことで、モチベーションの維持・向上につなげたいと考えています。実際に、過去のトライアルでは、技術畑一筋だった60代の社員が「営業をやってみたかった」と応募し、今では異動先で活躍している例もあります。シニア層のキャリア志向は、私たちが思う以上に多様なのです。

制度を作って終わりではなく、運用していく中での苦労も多いのではないでしょうか。

おっしゃる通りです。制度はあくまで「起爆剤」であり、本当の勝負はこれからの運用にかかっています。特に、JD作成や評価に責任を持つマネジメント層の負担は増大しました。在籍年数や実績を基準にした判断ができなくなり、組織戦略を意識しながら、一人ひとりの能力や行動を丁寧に見極め、言葉でフィードバックすることが求められます。

運用を支援するために、各事業部に入り込んで人事施策をサポートする「HRBP(HRビジネスパートナー)」を新たに設けました。制度説明会や評価者研修はもちろん、日々の運用の中で出てくる「このケースはどう判断すればいいのか」といった問いにHRBPが伴走することで、制度の円滑な浸透を図っています。今がまさに、一番大変な時期かもしれません。

年齢にかかわらず、誰もが報われる組織を目指して

最後に、同じようにシニア活躍や人事制度改革に取り組む全国の人事担当者へ、メッセージをお願いします。

今回の改革を通じて痛感したのは、シニア層は決して「過去の資産」ではなく、まさしく「未来の資源」であることです。シニア層へのインタビューを重ねる中で、「まだまだ新しいことに挑戦したい」という意欲を持つ人が本当にたくさんいることに気づかされました。そうした人たちが年齢という壁に阻まれることなく、いきいきと活躍できる場を用意することは、本人のためだけでなく、必ず会社の未来のためになると信じています。

私たちの取り組みはまだ始まったばかりです。年齢に関係なく、頑張る人がきちんと報われる。シンプルな思想を制度の根幹に据えたことで、会社は少しずつ動き出しました。この一歩が、10年後、20年後の会社の文化を創っていくと信じています。同じ課題に取り組む皆さまと情報交換をしながら、挑戦を続けていきたいと考えています。

(取材:2025年10月2日)

この記事を読んだ人におすすめ

人事・人材開発において、先進的な取り組みを行っている企業にインタビュー。さまざまな事例を通じて、これからの人事について考えます。

会員登録をすると、

最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!

- 参考になった0

- 共感できる0

- 実践したい0

- 考えさせられる0

- 理解しやすい0

無料会員登録

記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。

テーマで探す

テーマで探す サービス

サービス セミナー

セミナー 資料

資料 Q&A

Q&A 記事

記事 ニュース

ニュース 学び・実務

学び・実務

イベント

イベント